関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 八塩温泉 「八塩館」 〔 Pick Up温泉 〕

<八塩温泉「八塩館」>

(群馬県藤岡市(旧鬼石町)浄法寺127、時間要問合せ、700円、0274-52-2651)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

※ここは「ヤシオカン」とカナ表示されることが多く、元レポもカナにしていましたが、新しいHPでは漢字になっているので「八塩館」に改めました。

八塩温泉ではもっとも老舗と思われる旅館。

R462からちょっと入ったところ、工事中のR462バイパス?が開通するとわかりやすくなるでしょう。(2009年11月現在、開通しているようです。)

新館は箱形建築ですが、旧館の玄関まわりなどなかなか趣があります。全体に年季入っているもののよくメンテされていて館内はきれいです。

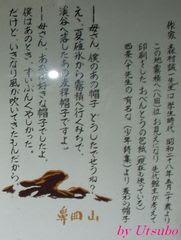

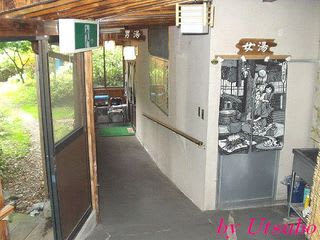

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 女湯

ELVで階下へ降りると男女別の浴場があります。

浴室は三波石枠鉄平石造10人くらいの浴槽がひとつとシンプル。

窓のそとに竹林と渓谷を見下ろせる落ちついたロケーションです。

カラン8、シャワー、シャンプー、ドライヤーあり。土曜13時で独占。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 男湯

奥側の三波石の岩組みから滝状に大量投入+底面冷水注入で強力底面吸湯+わずかなオーバーフローの循環仕様。

底面冷水注入は源泉かどうか不明。

浴槽まわりにところどころクリーム色の析出、湯口まわりにはイガイガの石灰華も成長しています。

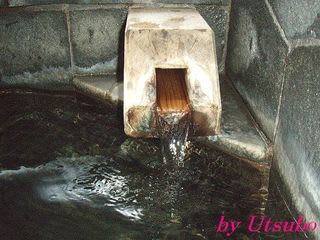

【写真 上(左)】 湯色と湯口

【写真 下(右)】 泉源?

きもち黄色がかったお湯はほぼ透明で白い浮遊物あり。

大量希釈らしき無味カルキ臭で残念。

特別な湯ざわりもなくふつうなら早々に退散するところですが、なにか妙に引っかかってくるような存在感があって、しばし浸かっていました。

【写真 上(左)】 飲泉所-1

【写真 下(右)】 飲泉所-2

しかし、ここの凄さは浴場よりも浴場横にひっそりとある飲泉所でしょう。

カランを捻るとでてくる冷水は、強塩味+重曹味+うま味の個性的な味に重曹セメント臭+磯の香。

強烈なとろみ+ツルすべ+ペトペトでちょっと触れただけなのに手がつるつるすべすべに・・・。

これはすばらしい源泉です。

浴場でもこの源泉に触れられるようになるといいのですが・・・。

宿の人の話によると泉源はすぐ下の谷沿いにあるとのこと。

ここは「塩の道、八福神めぐり」の散策コースになっていて、歩いてみると大黒滝の手前に泉源地らしきものがありました。

Na-塩化物強塩冷鉱泉 14.0℃、pH=6.7、湧出量測定せず(掘削自噴)、成分総計=29.0g/kg、Na^+=8770mg/kg (88.57mval%)、Li^+=19.8、Sr^2+=20.6、Cl^-=11500 (75.19)、SO_4^2-=1180 (5.70)、HCO_3^-=5000 (19.00)、Br^-=35.2、陽イオン計=10030 (430mval)、陰イオン計=17720 (431mval)、メタほう酸=722 <H17.6.15> (源泉名:八塩館源泉)

※「白寿の湯」に似てますが、鉄分が少なく純粋な重曹食塩がでてるのがミソかな?。

<温泉利用掲示>

加水:あり(温泉資源保護のため) 加温:あり 循環濾過:あり 塩素系薬剤使用:あり

〔 2009/11/27UP (2006/03/19レポ) 〕

E139.3.23.880N36.10.15.670

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 笠懸町温泉 「かたくりの湯」 〔 Pick Up温泉 〕

<笠懸町温泉 「かたくりの湯」>

(群馬県みどり市(旧 笠懸町)笠懸町鹿250、10:00~21:00(11-4月 ~20:00)、500円/2h、0277-76-1126)

■ オフィシャルページ

■ 紹介ページ (MAPPLE観光ガイド)

以前、温スタのレポはしていますが、”強カルキ湯”の噂におそれをなして(笑)、未湯となっていたお湯。

お湯のスペックはいいし、残しておくのもシャクなので攻めてみました。

【写真 上(左)】 温泉スタンド

【写真 下(右)】 泉源

以前は笠懸町の施設でしたが、いまは合併してみどり市の施設になっています。

それにしても源頼朝公ゆかりの笠懸という名称を捨て、「みどり市」なんちゅう没個性な市町村名になってしまったのはお気の毒。

そういえば由緒正しい喜連川町も、合併により「さくら市」などという幼稚園だか保育園だかわからんような無粋な名前になってしまいました。

旧石器時代の「岩宿遺跡」のすぐそば、公共施設が集まっている一画にあります。

県内産の木材を使用したという木造の建物です。

なお、温泉スタンド(泉源)はぜんぜん離れたところ(ここ)にあって、この施設はそこから約900m引湯しています。(ONKEN21さんレポより)

湯量不足により一時供給を休止していたとの情報がありますが、現在はどうなのかな?

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 かけ湯と主浴槽

ここは時間制限があって、受付するとすぐになくしてしまいそうなちいさな入場券を受けとります。

左手廊下の奥に男女別の浴室。

浴室は細長く、手前に主浴槽(大理石枠伊豆石貼10人位、強力ジャグジー付)、奥に檜風呂(檜造7-8人)の2槽。

外に庭園があって涼めますが露天はありません。

ジャグジー槽は白と茶の析出の出た石の湯口からの大量投入と脇にあるかけ湯の側面からの少量流し込み。

このかけ湯のお湯はぬるめで、しっかりとしたとろみもあるので源泉かも?。

また、湯口はときおりぬる湯の大量投入となるので、ここもそのときは源泉投入なのかもしれません。

槽内注排湯は不明で、奥側の側溝へのよわい流し出し。

檜風呂は、おなじく白と茶の析出の出た石の湯口からの投入+側面注入で、側面吸湯+奥側側溝への流し出し。

カラン13、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。土曜12時で4-7人とまあまあの入り。

【写真 上(左)】 檜風呂

【写真 下(右)】 檜風呂の湯口

お湯はどちらもほぼ適温、無色透明でこまかな白い浮遊物がただよいます。

湯口でほのかな石膏味+薬品味。

カルキ臭はやはりありましたが、さほど強いものではありませんでした。

とくに檜風呂はよわめで、お湯もこちらのほうがいい感じがしました。

硫酸塩泉ながらなぜかキシキシはよわく、むしろヌルすべ系の湯ざわりはpH=8.3のシワザか?。

とろみがきいてゆったりと身を委ねられるやさしいお湯で、北毛や中伊豆の硫酸塩泉とはややニュアンスがちがいます。

これが循環によるものか、はたまた源泉じたいの素性によるものかは不明。

それにしても、成分総計=3.57g/kgの芒硝泉とは、あなどれないスペックです。

このあたりはどちらかというと重炭酸土類泉系のお湯が多いのですが、それらとはちがう湯脈なのかな??

想定外にいいお湯。とくに檜風呂は循環カルキ湯のイメージはうすいので、近くにきたらよってみてもいいかも。

Na-硫酸塩温泉 38.4℃、pH=8.3、湧出量不明(1,600m掘削揚湯)、成分総計=3.57g/kg、Na^+=1067mg/kg、Ca^2+=74.9、Fe^2+=0.51、F^-=4.0、Cl^-=357、SO_4^2-=1831、HCO_3^-=116、CO_3^2-=7.59、陽イオン計=1174、陰イオン計=2317、メタほう酸=49.9 <H7.8.15分析> (源泉名:笠懸町温泉)

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:あり 循環ろ過装置使用:あり 塩素系薬剤使用:あり

■ブランドグルメ

〔笠懸のけんちん汁〕

地元の野菜をたっぷりつかったけんちん汁。野菜のうまみで味がよく、味噌も少ない減塩タイプのけんちん汁です。(群馬県企画課内「上州ふるさとの味」 PR検討会資料)

〔 2009年11月11日UP (2006年11月入湯) 〕

E139.17.13.960N36.23.44.390

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 川原湯温泉 「笹湯」 〔 Pick Up温泉 〕

<川原湯温泉 「笹湯」>

(群馬県長野原町川原湯、10:00~20:00(4-11月)/10:00~19:00(12-3月)、300円、0279-82-2244(長野原町企画観光課))

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

吾妻の名湯、川原湯温泉にある共同浴場。

川原湯には外来客に開放されている共同浴場が、「王湯」、「聖天様露天風呂」、そして「笹湯」と3軒あり、なかでも「笹湯」はもっともジモ専的。

【写真 上(左)】 冬の外観 (2003-2)

【写真 下(右)】 表札

温泉街下手の美容院の前の路地を吾妻渓谷側に下った、えらくわかりにくいところにあります。

木造の風情あふれる浴舎。料金箱に300円を入れて入場。

【写真 上(左)】 入口 (2003-2)

【写真 下(右)】 料金箱

外観はかなり年季入っていますが、なかは清掃がいきとどきビシっと綺麗。

こういうところはさすがに温泉県、群馬の共同浴場です。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 木組みの天井

木枠の脱衣棚&脱衣場から数段下がった浴場にタイル貼4-5人の湯船。

タイルの配色が絶妙で、渋い味わいを醸し出しています。

熱湯浴槽ながら、天井の高い湯屋建築なのでこもりはさほどありません。

【写真 上(左)】 浴槽-1

【写真 下(右)】 浴槽-2

まっ黒に硫化したカランは水のみ。アメニティ類一切なし。

土曜13時で独占。

白い石膏の析出のでた金属パイプの湯口から60℃は確実にあるゲキ熱湯を5L/minほどの絞り投入。湯口のよこにはコップがおいてあります。

【写真 上(左)】 源泉の説明

【写真 下(右)】 湯口

底面から自然流下しているらしくオーバーフローはないですが、お湯の感じからしてまちがいなくかけ流しでしょう。

このときは内床が乾いていたのでおそらく一番湯。

で、お湯は当然ゲキ熱です。

湯もみだけではまったく対抗できずやむなくホースで水投入。46℃くらいまで落として入りました。

【写真 上(左)】 女湯

【写真 下(右)】 女湯の湯口

ただ、ここは熱湯好きの常連さんも多いようなので、安易に加水しないのがマナー。

出した水はかならず止めていきましょう。

ほぼ無色透明のお湯には白~うす茶の羽毛状の湯の花がたくさん舞っています。

のどにスルスルと入っていく芒硝泉特有の味に、よわい塩味とたまご味がきいて美味。

アブラ臭とイオウ臭がまじったような独特な川原湯臭。

ただ、「王湯」や「丸木屋」にくらべると川原湯臭は若干よわめのような気もするので、新湯源泉は元湯源泉にくらべ、きもち温泉臭はよわいのかもしれません。

たしかに、神社下の新湯足湯より、「王湯」下の元湯泉源の湯気ほうが川原湯臭は強いと思います。

【写真 上(左)】 湯の花

【写真 下(右)】 湯色

きしきしとヌルすべが入りまじるアルカリ硫酸塩泉特有の湯ざわり。

迫りくるような力づよい浴感は熱湯のせいだけではなく、泉質によるところが大きいと思います。

浴後もつよい温まりがあってなかなか汗が引きません。

ここは「王湯」や「聖天様露天風呂」にくらべて空いていて、昼間ならゆったりと名湯、川原湯を楽しむことができます。

本来ならばジモ専になりそうなこのような浴場まで、外来者に開放していただけるのはありがたいことです。

とくに入浴マナーに気をつけて入りたいお湯です。

Ca・Na-塩化物・硫酸塩温泉 78.9℃、pH=7.3、湧出量=測定せず(掘削自噴)、成分総計=1.89g/kg、Na^+=297mg/kg (44.87mval%)、Ca^2+=314 (54.42)、Fe^2+=0.22、Cl^-=522 (53.16)、SO_4^2-=577 (43.44)、HCO_3^-=50.0 (2.97)、HS^-=2.6、陽イオン計=618 (28.8mval)、陰イオン計=1150 (27.6mval)、メタけい酸=89.1、メタほう酸=31.9、硫化水素=1.5 <H13.8.20分析> (源泉名:川原湯温泉 新湯)

※ ここは以前、元の湯ないしは元の湯・新湯混合泉をつかっていた記憶がありますが、このレポ時には新湯単独泉の分析書が掲示されていました。

<温泉利用掲示>

加水:利用者が随時 加温:なし 循環ろ過:なし 塩素系薬剤使用:なし

〔 2009年11月3日UP (2002年から複数回入湯、レポは2006年6月入湯時) 〕

E138.42.20.525N36.32.46.802

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 川原湯温泉 「聖天様露天風呂」 〔 Pick Up温泉 〕

<川原湯温泉「聖天様露天風呂」>

(群馬県長野原町川原湯、7:00~19:00(4~11月 ~20:00)、100円、0279-82-2244(長野原町企画観光課))

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

上州吾妻を代表する名湯、川原湯温泉の歴史は古く、建久四年(1193年)源頼朝が浅間狩りの折りに発見したものと伝えられます。

近い将来、八ッ場ダムの底に沈む予定(註)のこの温泉場は、旅館の改装などを控えたせいか、時間がとまったような独特の風情をみせています。

註).2009/11現在状況は流動的。

いつもながらの静かな温泉街にはカメラ片手に散策する人もちらほら。

水没が近づき、マスコミ露出度も増えると多くの物見客で賑わうことになるのでしょうか。

さして大きな温泉場でもないのに「王湯」「笹湯」「聖天様露天風呂」の3つのすばらしい共同浴場を擁します。

今回はひさびさに「聖天様露天風呂」をチョイスしました。

【写真 上(左)】 温泉街からの入口と看板

【写真 下(右)】 階段をのぼってのアプローチ

温泉街入口よこの小高い場所にあり、以前は無料、現在でも100円で入れるので人気の高い混浴の露天風呂です。

週末の昼間で浴客がいないことはほとんどありません。

平成2年3月に川原湯温泉再建のために開発された新源泉を使っているとも云われますが、これが温泉神社境内にある新源泉と同一かどうかは不明です。

どうも川原湯の源泉は謎めいているのですが、やませみさんの「群馬県北西部の温泉」(温泉の科学)によると利用源泉は5本だそうです。

【写真 上(左)】 注意書き

【写真 下(右)】 冬の外観 (2003-02)

入口の料金箱に100円を入れると鐘が鳴る仕組み。

脱衣所も浴槽も相当に開放的だし、いつも混んでいるので女性の入浴はかなりきびしいかと・・・。

アメニティ類一切なし。土曜12時で2~3人と空いてました。

高台にあって木立に囲まれた露天は鉄平石造6-7人で東屋付き。

風通しよく気持ちのいいロケーションです。

【写真 上(左)】 浴場-1

【写真 下(右)】 浴場-2

樹脂製のパイプから10L/min程度(量は変動し、ときどき止まる)の熱湯を投入で別にホースから冷水を注いでいます。湯口のそばにはコップが置いてあります。

浴槽の端から少量の流し出しがありますが、槽内排湯もあるかも?

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 湯口

うっすらと白濁したややぬるめのお湯は白い湯の花がただよい、微たまご味で美味しいです。しぶ焦げイオウ臭+墨系のアブラ臭は川原湯特有の香ばしいもの。

キシキシとヌルすべが入り混じりとろみも感じられる名湯らしい浴感で、ぬるめなのに相当なあたたまり感があります。

【写真 上(左)】 ホースで加水しています

【写真 下(右)】 湯色

ただ、投入量が少なく混んでいるので、王湯や笹湯にくらべるとお湯がなまり気味のような気がします。

ホース加水も多すぎでちょっと残念でした。(量は調節できます)

一時期、脱衣所に分析表のコピーが貼ってありましたが今はありません。

前にGetしたデータを記載しておきます。(暗闇のなかでメモッたので間違いがあるかも?)

〔 2009年11月3日UP (2004年4月入湯) 〕

<川原湯温泉新湯 聖天様露天風呂>

Ca・Na-塩化物・硫酸塩温泉 泉温・pH・湧出量不明、成分総計=1.89g/kg、Na^+=297.00mg/kg、Ca^2+=314.00、Cl^-=522.00、SO_4^2-=577.00、HCO_3^-=50.00、HS^-=2.60、陽イオン計=618.00、陰イオン計=1150.00、メタけい酸=89.1、メタほう酸=31.9、硫化水素=1.5 <H13.8.24分析> (源泉名:川原湯温泉 新湯)

E138.42.23.056N36.32.45.847

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 草津温泉 「凪の湯」 〔 Pick Up温泉 〕

現在、総リストを整備中ですが、あまりに”Coming Soon!”が多いので、すこしばかり心を入れ替えてレポのピッチをあげようと思います(笑)

で、もう1発、草津の共同浴場です。

<草津温泉「凪の湯」>

(群馬県草津町泉水区、無休?、24h(清掃等で不可時間あり)、無料、0279-88-0001(草津町観光課))

■ 紹介ページ (草津観光協会)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

共同浴場は観光用ではありません。地域住民の生活のお風呂です。

つねに“もらい湯”の心を忘れずにご利用下さい。

(草津観光協会HPより)

草津を代表する有名浴場、「西の河原露天風呂」。

ここでは当然、「西の河原源泉」をつかっていると思っている人も多いかと思いますが、じつはここでつかっているのは現在の草津の主力源泉で湯量の多い「万代鉱源泉」。

「西の河原源泉」をつかうお宿は意外にすくなく、共同浴場ではここ「凪の湯」のみです。

【写真 上(左)】 西の河原公園-1

【写真 下(右)】 西の河原公園-2

やませみさんの情報によると、ここは以前「凪の湯」という自家源泉をつかっていましたが、「凪の湯泉源」は低温化により封鎖され、現在は「西の河原源泉」が引湯されています。

ちなみに「凪の湯」の泉質は、酸性-Al-SO4・Cl泉でpH=2.3、TSM(溶存成分計)=1.06g/kg(出所:同上)

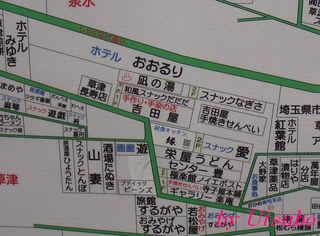

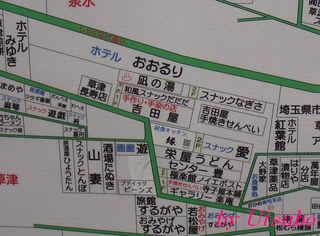

【写真 上(左)】 住宅地図

【写真 下(右)】 まんじゅう攻撃と「凪の湯」への曲がり口

草津の目抜き通りのひとつ、湯畑から西の河原公園へ抜ける「西の河原(公園)通り」で、ひときわ有名な「まんじゅう攻撃」(^^;;)

そのまんじゅう屋さんのすぐ脇の路地を入ったところにあります。

観光客でごったがえす通りからすこしく入っただけなのに、あたりは落ち着いたたたずまい。

草津でも好きなポイントのひとつです。

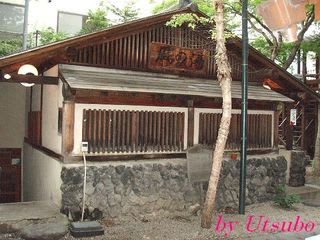

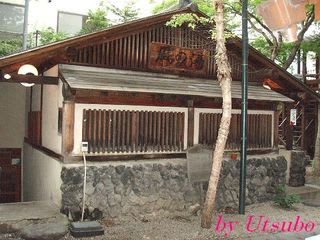

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 脱衣棚

石積み木造の趣ある湯屋建築。建物の両側の階段をおりると浴場です。左が男湯、右が女湯。

脱衣所、浴室ともさして広くなく、上部に湯抜き用の連子窓があるだけなので昼間でも暗く洞窟風呂のよう。

【写真 上(左)】 湯気にけむる冬の夜の凪の湯

【写真 下(右)】 湯口

木造2人ほどの浴槽がひとつ。これは草津の共同湯のなかでもっともこぶりなもの。

奥の金属パイプから熱湯源泉をこれでもか!というくらいの大量注入で切欠からの大量流し出し。

わたしが入ったときはいつもコックがロックされていて、絞ることさえできませんでした。

当然、お湯はゲキ熱、ふつうに47℃ほどはあります。

まるで「どうじゃ、入れるもんなら、入ってみい!」とばかりに、しゃかりきになって熱湯をキープしていると思えるほどの湯量&湯温であります。

気合い入れまくって湯もみだけで入ったこともあるし、あきらめてホースで加水したこともあります。

ま~、いずれにしても、すぐに入って出る、ということはとうていできないのでしばらく浴場にとどまることになります。

そうこうしているうちに、たいてい何組かの観光客がものめずらしげにやってきます。

でもって、たいてい「ここは無料で入れるのか?」的なことを尋ねてくるので、「無料だけど、めちゃくちゃ熱いっすよ・・・」なぞと答えると、だいたいお湯に手をつっこんだあと、あきれた顔をしつつ退散していきます(笑)

草津の共同湯は熱いのがあたりまえですが、これだけコンスタントに熱いのは「凪の湯」くらいでは?

「草津でいちばん熱い共同湯」としてあげる温泉好きが多いのも、なるほどうなづけます。

(ただし浴客の増える夕方はさすがに入れる湯温になるのでは? ・・・ 夕方入ったことないので不明。)

ここも当然、アメニティ類はいっさいありません。

【写真 上(左)】 切欠からの大量流し出し

【写真 下(右)】 湯色

ほぼ無色透明のお湯には湯の花はほとんどなく、酸性泉系のつよいレモン味としぶ焦げイオウ臭にタールじみた臭いとよわい金気臭が混じります。

このタール臭+弱金気臭がこの源泉の個性かと思います。

酸性泉特有のぬるぬる感が強く、イオウより酸性が表にでたイメージのお湯ですが、おなじく酸性泉のイメージのつよい「万代鉱源泉」にくらべるとピリピリ感はよわくて、よほど奥のふかい浴感があります。

また、お湯の力感じたいは「湯畑源泉」より上かと思います。

熱いですが、個人的には好きな浴場のひとつ。

ただ、あのすさまじい注入量を絞ってもらえると、もっと入りやすくなるのですが・・・。

<西の河原源泉/草津温泉旅館協同組合オフィシャルHP「ゆもみねっと」より>

酸性・含硫黄-Al-硫酸塩・塩化物温泉(硫化水素型) 49.5℃、pH=2.0、湧出量測定せず(自然湧出)、成分総計=2.00g/kg、H^+=10.0 (32.18mval%)、Na^+=81.4mg/kg (11.48mval%)、Mg^2+=41.4 (11.05)、Ca^2+=93.8 (15.19)、Mn^2+=1.45、Fe^2+=15.0、Al^3+=70.2 (25.32)、F^-=14.2、Cl^-=499 (45.34)、SO_4^2-=668 (44.79)、HSO_4^-=225、陽イオン計=348 (30.8mval)、陰イオン計=1406 (31.1mval)、メタけい酸=229、メタほう酸=13.2、硫酸=5.7、硫化水素=4.7 <H15.4.30分析> (源泉名:西の河原源泉(町有))

〔2009年10月18日UP (2006年から数回入湯)〕

で、もう1発、草津の共同浴場です。

<草津温泉「凪の湯」>

(群馬県草津町泉水区、無休?、24h(清掃等で不可時間あり)、無料、0279-88-0001(草津町観光課))

■ 紹介ページ (草津観光協会)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

共同浴場は観光用ではありません。地域住民の生活のお風呂です。

つねに“もらい湯”の心を忘れずにご利用下さい。

(草津観光協会HPより)

草津を代表する有名浴場、「西の河原露天風呂」。

ここでは当然、「西の河原源泉」をつかっていると思っている人も多いかと思いますが、じつはここでつかっているのは現在の草津の主力源泉で湯量の多い「万代鉱源泉」。

「西の河原源泉」をつかうお宿は意外にすくなく、共同浴場ではここ「凪の湯」のみです。

【写真 上(左)】 西の河原公園-1

【写真 下(右)】 西の河原公園-2

やませみさんの情報によると、ここは以前「凪の湯」という自家源泉をつかっていましたが、「凪の湯泉源」は低温化により封鎖され、現在は「西の河原源泉」が引湯されています。

ちなみに「凪の湯」の泉質は、酸性-Al-SO4・Cl泉でpH=2.3、TSM(溶存成分計)=1.06g/kg(出所:同上)

【写真 上(左)】 住宅地図

【写真 下(右)】 まんじゅう攻撃と「凪の湯」への曲がり口

草津の目抜き通りのひとつ、湯畑から西の河原公園へ抜ける「西の河原(公園)通り」で、ひときわ有名な「まんじゅう攻撃」(^^;;)

そのまんじゅう屋さんのすぐ脇の路地を入ったところにあります。

観光客でごったがえす通りからすこしく入っただけなのに、あたりは落ち着いたたたずまい。

草津でも好きなポイントのひとつです。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 脱衣棚

石積み木造の趣ある湯屋建築。建物の両側の階段をおりると浴場です。左が男湯、右が女湯。

脱衣所、浴室ともさして広くなく、上部に湯抜き用の連子窓があるだけなので昼間でも暗く洞窟風呂のよう。

【写真 上(左)】 湯気にけむる冬の夜の凪の湯

【写真 下(右)】 湯口

木造2人ほどの浴槽がひとつ。これは草津の共同湯のなかでもっともこぶりなもの。

奥の金属パイプから熱湯源泉をこれでもか!というくらいの大量注入で切欠からの大量流し出し。

わたしが入ったときはいつもコックがロックされていて、絞ることさえできませんでした。

当然、お湯はゲキ熱、ふつうに47℃ほどはあります。

まるで「どうじゃ、入れるもんなら、入ってみい!」とばかりに、しゃかりきになって熱湯をキープしていると思えるほどの湯量&湯温であります。

気合い入れまくって湯もみだけで入ったこともあるし、あきらめてホースで加水したこともあります。

ま~、いずれにしても、すぐに入って出る、ということはとうていできないのでしばらく浴場にとどまることになります。

そうこうしているうちに、たいてい何組かの観光客がものめずらしげにやってきます。

でもって、たいてい「ここは無料で入れるのか?」的なことを尋ねてくるので、「無料だけど、めちゃくちゃ熱いっすよ・・・」なぞと答えると、だいたいお湯に手をつっこんだあと、あきれた顔をしつつ退散していきます(笑)

草津の共同湯は熱いのがあたりまえですが、これだけコンスタントに熱いのは「凪の湯」くらいでは?

「草津でいちばん熱い共同湯」としてあげる温泉好きが多いのも、なるほどうなづけます。

(ただし浴客の増える夕方はさすがに入れる湯温になるのでは? ・・・ 夕方入ったことないので不明。)

ここも当然、アメニティ類はいっさいありません。

【写真 上(左)】 切欠からの大量流し出し

【写真 下(右)】 湯色

ほぼ無色透明のお湯には湯の花はほとんどなく、酸性泉系のつよいレモン味としぶ焦げイオウ臭にタールじみた臭いとよわい金気臭が混じります。

このタール臭+弱金気臭がこの源泉の個性かと思います。

酸性泉特有のぬるぬる感が強く、イオウより酸性が表にでたイメージのお湯ですが、おなじく酸性泉のイメージのつよい「万代鉱源泉」にくらべるとピリピリ感はよわくて、よほど奥のふかい浴感があります。

また、お湯の力感じたいは「湯畑源泉」より上かと思います。

熱いですが、個人的には好きな浴場のひとつ。

ただ、あのすさまじい注入量を絞ってもらえると、もっと入りやすくなるのですが・・・。

<西の河原源泉/草津温泉旅館協同組合オフィシャルHP「ゆもみねっと」より>

酸性・含硫黄-Al-硫酸塩・塩化物温泉(硫化水素型) 49.5℃、pH=2.0、湧出量測定せず(自然湧出)、成分総計=2.00g/kg、H^+=10.0 (32.18mval%)、Na^+=81.4mg/kg (11.48mval%)、Mg^2+=41.4 (11.05)、Ca^2+=93.8 (15.19)、Mn^2+=1.45、Fe^2+=15.0、Al^3+=70.2 (25.32)、F^-=14.2、Cl^-=499 (45.34)、SO_4^2-=668 (44.79)、HSO_4^-=225、陽イオン計=348 (30.8mval)、陰イオン計=1406 (31.1mval)、メタけい酸=229、メタほう酸=13.2、硫酸=5.7、硫化水素=4.7 <H15.4.30分析> (源泉名:西の河原源泉(町有))

〔2009年10月18日UP (2006年から数回入湯)〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 草津温泉 「瑠璃の湯」 〔 Pick Up温泉 〕

<草津温泉「瑠璃の湯」>

(群馬県草津町新田区、無休?、24h(清掃等で不可時間あり)、無料、0279-88-0001(草津町観光課))

■ 紹介ページ (草津観光協会)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

共同浴場は観光用ではありません。地域住民の生活のお風呂です。

つねに“もらい湯”の心を忘れずにご利用下さい。

(草津観光協会HPより)

さて、草津の共同浴場です。

草津はまだ「草津館」しかUPしていません。

共同浴場は地味なお湯から始めてやろうと「瑠璃の湯」をネット検索すると、でてくるでてくるワラワラと・・・(笑)

さすが草津、つねに温泉番付の東の筆頭を譲らなかっただけのことはあります。

こんなにレポあふれてるなら、も~いいか(^^:)とも思いましたが、せっかく全湯制覇しているので、おいおい書いていきます。

で、「瑠璃の湯」です。

草津温泉で外来者にも開放されている共同浴場は、現在18あるとされています。

そのうち、湯畑源泉をつかっている浴場は10でいちばん多く、「翁の湯」「長寿の湯」「瑠璃の湯」「千代の湯」「関の湯」「喜美の湯」「千歳の湯」「巽の湯」「白嶺の湯」「睦の湯」で入れます。

観光客が多い「千代の湯」をのぞくとわりに地味な浴場が多いですが、ここもかなり地味。

場所的には、温泉資料館の前の「バスターミナル前」交差点から湯畑におりていく途中なので、観光客もけっこう前を通るのですが、ほとんどいちもくさんに湯畑や「白旗の湯」をめざしているので、ここに共同浴場があることすら気づかない人が多いのでは?

場所は「末広屋旅館」のとい面、坂道にそって建てられたこじんまりした建物で、屋根にはしっかり湯抜きが設置されています。

木板に書かれた「瑠璃乃湯」の銘が達筆で風格があります。

【写真 上(左)】 脱衣所から浴室

【写真 下(右)】 こもり気味の浴室

脱衣所はけっこう狭め。浴室に変形5角形のコンクリ造の浴槽。

4-5人は入れそうで、浴室の面積のわりに浴槽が大きいイメージ。

たっぷりふかめの浴槽は入りごこち抜群。

アメニティ類はいっさいありません。

ここは何度か入っていますが、夕方は地元の方を中心にそれなりに混みます。

昼間はたいてい空いているので、夕方ははずすのがベターでしょう。

浴槽の奥は窓なのでそれなりに明るく、けっこう好きな雰囲気の浴場ですが、狭めなので湯気がこもっていることが多いです。

赤いコックがついた黒い金属パイプからの投入で、パイプにはしっかり石膏の析出。コックをフルオープンするとかなりの投入量があります。

もちろん槽内吸湯なんていうものはあるはずもなく、投入全量をオーバーフローのかけ流し。

【写真 上(左)】 源泉バルブ

【写真 下(右)】 湯色

ほぼ適温(というか、草津の共同浴場はタイミングにより湯温はかなり変化する。)、ほぼ透明でやや翠がかったお湯には、こまかなクリーム色のイオウの湯の花がただよっています。

よわい酸性泉系のレモン味にしぶ焦げイオウ臭。酸性硫黄泉らしいヌルするとした湯ざわり。湯畑系共同湯のなかではわりにおだやかなお湯のような気がします。

湯畑源泉はかなり広範囲に配湯していますが、湯畑の北側(関の湯)や東側(千代の湯・長寿の湯)などにくらべ、南側のここはやさしくおだやかな感じがするような・・・。

個人的には湯畑系共同湯のなかでは湯質の好きな浴場で、「長寿の湯」「翁の湯」(いずれも湯畑)と連ちゃんしたあとにはいったときも、ここがいちばんのように思いました。

<湯畑源泉/浴場内掲示より>

酸性・含硫黄-Al-硫酸塩・塩化物温泉(硫化水素型) 53.9℃、pH=2.0、湧出量測定せず(自然湧出)、成分総計=1.74g/kg、H^+=10.0 (37.73mval%)、Na^+=61.2mg/kg (10.12mval%)、Mg^2+=34.3 (10.73)、Ca^2+=73.8 (14.00)、Mn^2+=1.23、Fe^2+=19.0、Al^3+=52.2 (22.05)、F^-=11.4、Cl^-=381 (41.22)、SO_4^2-=606 (48.41)、HSO_4^-=204、陽イオン計=279 (26.3mval)、陰イオン計=1201 (26.0mval)、メタけい酸=230、メタほう酸=8.8、硫酸=5.2、硫化水素=13.0 <H15.4.30分析> (源泉名:湯畑源泉)

〔2009年10月18日UP (2006年から数回入湯)〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 浜平温泉「しおじの湯」(三岐温泉センター)

<浜平温泉「しおじの湯」(三岐温泉センター)>

(群馬県上野村楢原3487-2、10:00~20:00 第2・4火休、500円/4h、0274-59-3955)

■ オフィシャルページ

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

※ 写真は、特記のないものは2009年2月入湯時のものです。

利根川支流、神流(かんな)川流域は”多野エリア”とよばれ、その最奥にあるのが上野村です。

これは2006年4月に、上野村の温泉4湯を一気に攻めたときのレポです。

伝説の名湯、浜平鉱泉を1㎞引湯利用ということで、この掲示板でも何度が話題になったお湯。3/3に仮オープン(料金200円)、4/24にグランドオープン予定。ONKEN21さんの速攻レポ(3/6)あり。

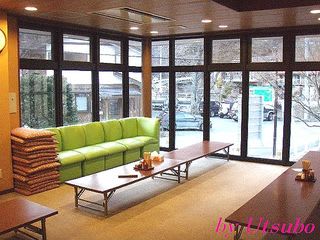

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 休憩所

西上州の山ふかく、神流本流、中ノ沢、北沢が合流する三岐の集落にできた公営の日帰り施設。

2004年3月、下仁田方面から入る湯の沢トンネルが開通しているので、下仁田ICから30分程度でアクセスできます。

黒屋根と茶クリームの外壁をベースにした外観は優れた意匠、木をメインにした館内も落ち着いたもの。

廊下の奥に男女別の浴室があり、男女固定制です。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 露天からの眺め

浴室は木貼りの天井と広い窓をもつ雰囲気のいいもの。

ただし、檜シャンプーの香りが強烈。

内湯(石枠青鉄平造10人以上)に露天(岩&石枠石敷6-7人、一部軒下)とシンプル。

露天からは川の合流点がパノラマのごとく望めます。

カラン8、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

集落もまばらな山奥なのでガラガラかと思いきや、週末11時で常時5人以上とけっこうな盛況。

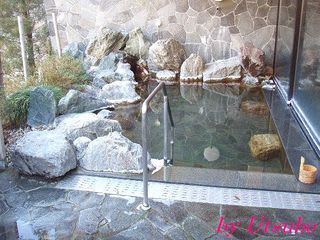

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 露天

内湯・露天ともに赤茶に色づいた湯口からぬる湯投入+熱湯底面注入で底面吸湯+軽いオーバーフロー。

投入湯はお湯の感じからして加熱源泉と思われ、湯口源泉投入+槽内循環オーバーフロー併用の半循環方式かと・・・。

お湯は内湯、露天で大差なく、ほぼ適温で微濁。

白と灰茶の湯の花が盛大にただよいます。

酸性泉系の小酸味に弱いながらしぶ焦げイオウ臭と焦げ臭が湯面でも香ります。

とろみと非常に強いキシキシというかペトペト感のある個性的な湯ざわりで、浴後は肌が粉っぽくなります。

”山の温泉”のイメージが強く、えらくあとを曳くお湯でなかなか脱出できません。

弱酸性の硫酸塩泉系のお湯は、日光沢の露天、姥子「秀明館」や伊豆山「般若院浴場」などを思い起こすほどのすばらしいもので、規定泉引湯混合循環の非力なイメージを見事にくつがえしてくれます。

【写真 上(左)】 混合使用時の内湯

【写真 下(右)】 混合使用時の露天

ここは浜平鉱泉(S-Na・Ca-Cl、15.3℃、pH=6.3、等張性)と湯ノ沢源泉(弱酸性低張性冷鉱泉)を混合利用しています。

ONKEN21さんも指摘されていましたが、浜平は濃いめの硫黄食塩泉。

加水なしということなので、混合で成分総計=0.52g/kgまで薄まるとしたら、湯ノ沢源泉はかなりうすめでしかも混合量が多いと思われます。

混合により浜平源泉のpHが低下してSO4型の泉質となっているので、湯ノ沢源泉はうす目ながら酸性明礬緑礬泉系の実力派の源泉では・・・?

この日は上野村4湯(塩ノ沢、向屋、野栗沢、ここ)を一気に攻めましたが、ここのお湯がダントツでした。

この湯づかいがキープされるならば温泉ファンも納得の一湯でしょう。

【写真 上(左)】 伝説の名湯、浜平温泉「奥多野館」-1

【写真 下(右)】 伝説の名湯、浜平温泉「奥多野館」-2

その後、浜平鉱泉にいってみました。廃業した一軒宿「奥多野館」とおぼしき建物には人が住んでいる気配があり、すぐ上の山腹からは真新しい送湯パイプが延びていました。

規定泉 (メタけい酸)(Ca・Mg-SO4型) 11.6℃、pH=4.1、湧出量不明、成分総計=0.52g/kg、H^+=0.08mg/kg、Na^+=14.6 (11.63mval%)*、Mg^2+=17.3 (26.07)、Ca^2+=40.6 (37.11)、Fe^2+=6.20、Al^3+=9.43 (19.21)、Cl^-=1.7 (0.88)、SO_4^2-=257 (98.69)、陽イオン計=89.4、陰イオン計=93.3、メタけい酸=92.9 <H16.8.5分析> (源泉名:湯ノ沢の湯と浜平の湯の混合泉)

*) mval%は筆者にて算出したもの、有効桁数等考慮していないので概数です。

※ その後の情報によると、浜平源泉は運搬利用しているようです。

<温泉利用掲示> 加水なし 加温あり 循環濾過あり 塩素系薬剤使用あり

〔 2006年4月16日レポ 〕

-----------------------------------------------------------------------

「白濁して硫黄の臭いがする昔の浜平温泉に入りたい」という利用者の声に応えて、2006/10/9より「浜平源泉浴槽」が設置されました。

また、湯ノ沢源泉と浜平源泉のブレンド使用もやめています。(出所:温泉みしゅらん掲示板(ONKEN21さん2006/09/30))

湯づかい変更後のレポです。

「浜平源泉浴槽」が設置されたのは露天の一画。1人用のちいさな檜風呂です。

人気で順番待ちかと思いきや、たいてい空いていて入り放題でした。(土曜15時で3-7人と浴場じたいも空いていました。)

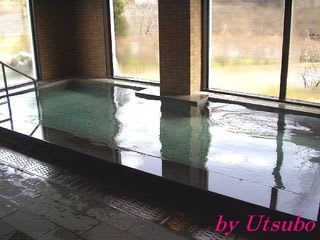

【写真 上(左)】 浜平源泉浴槽-1

【写真 下(右)】 浜平源泉浴槽-2

熱湯側面注入と(たぶん)源泉パイプ(常時出ていなかったような・・・)と水カラン(真水?)の3つ。

槽内排湯はみあたらず、入るとかなりのオーバーフローがあります。

うすく懸濁したお湯はかなり熱めで白とうす茶の浮遊物。

ごくよわい塩味に磯の香。硫酸塩を含んでいるらしく、湯中の指先が青白く発光しています。

土類系のキシキシペトペトとした湯ざわりもある複雑なお湯。

本来の浜平温泉は塩味が強く、イオウ臭がするハズなので、かなりの加水があると思いますが、異様な力感とあたたまり感があって、名湯の片鱗は感じられます。

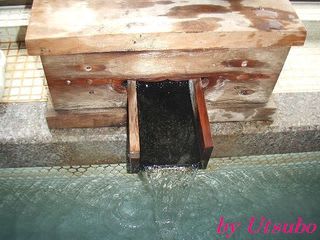

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 露天の湯口

それにもましておどろいたのが、内湯と露天でつかっている湯ノ沢源泉です。

内湯は赤茶に色づいた湯口からの投入で槽内注入不明でよわいオーバーフロー。

露天は赤茶に色づいた湯口からの投入+側面注入+底面吸湯でよわいオーバーフロー。

【写真 上(左)】 露天の湯色

【写真 下(右)】 露天の析出

内湯と露天のお湯はほぼ同じコンディションで、内湯はややぬる、露天は適温。

うすく懸濁したお湯には白い浮遊物が少量ただよい、「浜平源泉浴槽」より強い青白発光。にごりは混合泉時代よりうすくなっているようです。

また、湯口まわりは鉄分の赤茶と白い石膏の析出で盛大にいろどられていますが、これらの変色&析出は混合泉時代より多くなっています。

よわい酸性泉系のレモン味+微収斂味に焦げ臭+微ドクダミ臭(^^;)+収斂(?)臭。

ベースはきしきしで、これにわずかながら酸性泉系のぬるが乗ってくる、肌に染み入るような絶妙な湯ざわりのお湯で、あとを曳きまくります。

あたたまりはかなり強めですが、浴後は熱の抜けがよくすっきりとした充実感がでて肌がしっとりと落ちつきます。

硫酸塩ベースの弱酸性泉と思われる湯ノ沢源泉は、上に挙げたような酸性泉の名湯群をほうふつとさせるものさえあって、関東周辺でも屈指の規定泉だと思います。

今回の湯づかい変更は正解かと・・・。

どちらも個性の強いお湯なので、やはりそれぞれに楽しめるのはうれしいことです。

ただ、欲をいえば、「浜平源泉浴槽」の希釈をもうすこしよわめてくれるといいのですが・・・。

【写真 上(左)】 使用源泉の説明

【写真 下(右)】 うどんといのぶたソーセージ

なお、分析書は従来の混合泉のものだけで、浜平、湯ノ沢単独の掲示はありませんでした。

ps.食事処で名物のいのぶたソーセージを出していました。コクがあってなかなか美味。

<掲示>

1.「しおじの湯では、露天にある檜風呂には、浜平の源泉を、内風呂と露天風呂には、湯ノ沢の源泉と別々の2種類の源泉を使用しています。」

2.「露天風呂と内湯 新源泉! 湯ノ沢の源泉(しおじの湯) 泉質:メタけい酸温泉 弱酸性低張性冷鉱泉 メタけい酸が温泉法の限界以上のため、温泉法にいう温泉に該当している。」

〔 2009年10月14日レポ (2009年2月入湯) 〕

〔参考〕<上野村の温泉>

西上州も奥まった上野村は、周囲を山々に囲まれた自然ゆたかなところです。

以前はどこから入るにも厄介なアプローチでしたが、平成16年3月、下仁田から入る湯の沢トンネルが開通し、下仁田ICから約30分と便利になりました。

ハイキングコースや滝、関東一の規模を誇る鍾乳洞「不二洞」など見どころも多く、まいたけにしいたけ、十石みそ、いのぶたなど特産品もたくさん。

また、下仁田からの途中、南牧(なんもく)村には普茶料理で有名な黄檗宗の名刹、黒瀧山不動寺もあります。

エリア的にはうどん文化圏ですが地粉蕎麦もあって、道の駅の前にある「福寿庵本店」の蕎麦はかなりのレベルでした。

上野村には現在4つの温泉入浴施設があります。(かつては伝説の名湯、浜平温泉「奥多野館」がありましたが、いまは休業しているようです。」)

1.塩ノ沢温泉「国民宿舎 やまびこ荘」

(上野村楢原塩ノ沢887/TEL0274-59-2027、日帰り入浴12:00~17:00 火休 600円)

含鉄-二酸化炭素-Na-塩化物・炭酸水素冷鉱泉 11.6℃、pH=6.2、成分総計=10.81g/kg

2.向屋温泉「ヴィラせせらぎ」

(上野村大字勝山684-1/TEL0274-59-2585、日帰り入浴12:00~20:00(月・木は15:00~)、600円)

Na-塩化物冷鉱泉 15.2℃、pH=10.4、成分総計=1.70g/kg

3.野栗沢温泉「民宿 すりばち荘」

(上野村大字野栗沢506/TEL0274-59-2161、日帰り入浴12:00~20:00頃 不定休 500円)

Na-塩化物冷鉱泉 21.9℃、pH=6.8、成分総計=6.87g/kg

4.浜平温泉(浜平の湯・湯ノ沢の湯)「しおじの湯」

(上野村楢原3487-2/TEL0274-59-3955、日帰り入浴10:00~21:00(冬季~18:00) 第2・4火休 500円)

規定泉(メタけい酸)(Ca・Mg-SO4型) 11.6℃、pH=4.1、成分総計=0.52g/kg

いずれも冷鉱泉ながら、いかにも西上州らしいクセもの系のお湯です。

ただ、温泉利用掲示は4軒とも、加水(1.4はなし)、加温、濾過循環、殺菌処理ありでした。4はスペック以上の浴感がありましたが、他の3湯はスペックほどの浴感は感じられず。

個人的感想ですがお湯的には、

浜平 > 塩ノ沢 > 野栗沢 > 向屋 かな

ただし、野栗沢の源泉槽に入れるときは(底に少したまっていた源泉?はよさげだった)、

浜平 = 野栗沢 > 塩ノ沢 > 向屋 になるかも・・・

午後からのお湯があるので、4湯一気に制覇するにはくふうがいります。

下仁田から入り、鬼石(or秩父)へ抜けるルートだと

浜平 →(昼食)→ 塩ノ沢 → 向屋 → 野栗沢 の順かな

ただ、これだと浜平-塩ノ沢の往復が余計になるのと最後にまた浜平に入りたくなる(笑)のが難点です。鬼石ルートなら、白寿の湯で仕上げるのもいいかも。

帰路ですが、下仁田に戻るのがいちばん楽。つぎが志賀坂峠を越えて秩父に抜けるルート。鬼石~本庄のルートは道幅狭くカーブの多い道が延々とつづくので、運転に不慣れな方にはあまりおすすめできません。

上野村では「しおじの湯」の開設にあわせ湯巡りスタンプラリーが導入されていますが、温泉で村おこしするなら、もう少し湯づかいを改善してほしいところ。(現在はもっとよくなっているかもしれません。)

いまいち地味で温泉好きのあいだでもなかなか話題にならないエリアですが、ひとつの村でこれだけバラエティあるお湯を揃えているところはめずらしく、各施設が非加水源泉槽をととのえれば、温泉好きにはたまらないエリアになるのでは?

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 向屋温泉 「国民宿舎 ヴィラせせらぎ」 〔 Pick Up温泉 〕

<向屋温泉 「国民宿舎 ヴィラせせらぎ」>

(群馬県上野村勝山684-1、12:00~20:00(月・木は15:00~)、600円、0274-59-2585)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (MAPPLE観光ガイド)

利根川支流、神流(かんな)川流域は”多野エリア”とよばれ、その最奥にあるのが上野村です。

これは2006年4月に、上野村の温泉4湯を一気に攻めたときのレポです。

上野村にある国民宿舎。ここも「浜平温泉「しおじの湯」(三岐温泉センター)」とおなじく川の合流点(神流川&野栗沢)にあります。

赤屋根レンガ壁の南欧風のつくりで一見、温泉がありそうにはみえません。

【写真 上(左)】 川の合流点にあります

【写真 下(右)】 浴場入口

フロントから浴場にかけてのつくりは「やまびこ荘」よりこぢんまりとしていますが、ここにも日帰り客がくつろげる休憩所が用意されています。

入浴用の券売機もあって、日帰り入浴の受け入れに力を入れているようです。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 内湯

狭めながら二面採光のあかるい浴場に内湯(みかげ石枠石貼8-9人)、サウナ(ぬるかった)に2005年春に増設された露天(三波石造7-8人)という構成。

どこがどうという指摘はできないのですが、なんとなくそっけない感じの浴場。

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 露天からの景色

川の合流点という立地が似ているためか、露天からの眺めは「浜平温泉「しおじの湯」(三岐温泉センター)」と同様、雄大なもの。

カラン8、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。土曜14時で2人とすいていました。

内湯・露天とも熱湯側面注入+底面吸湯でオーバーフローなしの循環仕様。

露天は、湯の花キャッチャー付カランからごく少量の投入。「非加温源泉か?」と思いきや無味無臭で、ひねっても投入量はかわりませんでした。

【写真 上(左)】 湯の花キャッチャー付カラン

【写真 下(右)】 内湯の湯色

ほぼ適温のお湯は無色透明で赤茶色の浮遊物。ほぼ無味無臭できもちヌルすべととろみがあるかも・・・。

スペックほどの濃度感はなく、浴感よわめで特徴もうすいですが、浴後はかなりあたたまる、なんとなく変わった感じのお湯です。

個人的には残念ながら上野村4湯にうちでいちばんインパクトのうすいお湯に思えましたが、じつはこの源泉はかなり貴重なものです。

それは「強アルカリ性の食塩泉」ということで、かつて温泉みしゅらん掲示板で話題になったことがありました。

やませみさんによると「塩化物泉の場合、成分が濃くなるとpHが高くなるのを妨げるので、pH10超になるのはたいへん珍しいです。」(同掲示板2001/08/21)とのことで、これはやませみさんの「温泉の科学」のグラフ(図5-6-1-2 アルカリ性泉のpH頻度分布と泉質)からもうらづけられます。

これによると、pHが10を越えるような強アルカリ性の食塩泉は、全国的にみてもほとんど例がないのです。

いくら加水があるといっても、CO_3^2-=133mg/kgもあれば多少なりともヌルすべが出てくるハズですが、ほとんど感じられないのは、塩化物泉系の泉質のためとも思われます。

(これについても「温泉の科学」(5-6-3 つるつる温泉の謎/つるつるしないアルカリ性泉)に詳述されています。)

このようなめずらしい源泉なので、どうしても源泉にふれてみたいところですが、強アルカリ泉は、じつは肌へのダメージがかなり大きいときいたことがあるので、やっぱりむずかしいのかな?(館内掲示にも「強アルカリ性のため加水しています」とある。)

それにしても上野村にはかわった泉質のお湯が多いですね・・・。

Na-塩化物冷鉱泉 15.2℃、pH=10.4、15.4L/min(掘削揚湯)、成分総計=1.70g/kg、Na^+=614mg/kg (97.49mval%)、Fe^2+=0.15、F^-=3.5、Cl^-=744 (72.05)、SO_4^2-=23.0、HCO_3^-=133 (7.48)、CO_3^2-=133 (72.05)、OH^-=11.7、ほう酸イオン(BO^2-)=4.10、ヒドロけい酸イオン(HSiO_3^-)=6.45、陽イオン計=639 (27.4mval)、陰イオン計=1059 (29.1mval) <H11.4.27分析> (源泉名:未定)

※ OH^-=11.7mg/kgという正真正銘の強アルカリ性泉です。

<温泉利用掲示> 加水:あり(強アルカリ性のため) 加温:あり 循環ろ過装置使用:あり 塩素系薬剤及び銀イオン殺菌装置使用:あり

〔 2009年10月13日UP (2006年4月入湯) 〕

〔参考〕<上野村の温泉>

西上州も奥まった上野村は、周囲を山々に囲まれた自然ゆたかなところです。

以前はどこから入るにも厄介なアプローチでしたが、平成16年3月、下仁田から入る湯の沢トンネルが開通し、下仁田ICから約30分と便利になりました。

ハイキングコースや滝、関東一の規模を誇る鍾乳洞「不二洞」など見どころも多く、まいたけにしいたけ、十石みそ、いのぶたなど特産品もたくさん。

【写真 上(左)】 黒瀧山不動寺

【写真 下(右)】 上野村の山々

また、下仁田からの途中、南牧(なんもく)村には普茶料理で有名な黄檗宗の名刹、黒瀧山不動寺もあります。

エリア的にはうどん文化圏ですが地粉蕎麦もあって、道の駅の前にある「福寿庵本店」の蕎麦はかなりのレベルでした。

【写真 上(左)】 伝説の名湯、浜平温泉「奥多野館」-1

【写真 下(右)】 伝説の名湯、浜平温泉「奥多野館」-2

上野村には現在4つの温泉入浴施設があります。(かつては伝説の名湯、浜平温泉「奥多野館」がありましたが、いまは休業しているようです。」)

1.塩ノ沢温泉「国民宿舎 やまびこ荘」

(上野村楢原塩ノ沢887/TEL0274-59-2027、日帰り入浴12:00~17:00 火休 600円)

含鉄-二酸化炭素-Na-塩化物・炭酸水素冷鉱泉 11.6℃、pH=6.2、成分総計=10.81g/kg

【写真 上(左)】 「国民宿舎 やまびこ荘」の外観

【写真 下(右)】 「国民宿舎 やまびこ荘」の内湯

2.向屋温泉「ヴィラせせらぎ」

(上野村大字勝山684-1/TEL0274-59-2585、日帰り入浴12:00~20:00(月・木は15:00~)、600円)

Na-塩化物冷鉱泉 15.2℃、pH=10.4、成分総計=1.70g/kg

【写真 上(左)】 「ヴィラせせらぎ」の外観

【写真 下(右)】 「ヴィラせせらぎ」の露天

3.野栗沢温泉「民宿 すりばち荘」

(上野村大字野栗沢506/TEL0274-59-2161、日帰り入浴12:00~20:00頃 不定休 500円)

Na-塩化物冷鉱泉 21.9℃、pH=6.8、成分総計=6.87g/kg

【写真 上(左)】 「民宿 すりばち荘」の外観

【写真 下(右)】 「民宿 すりばち荘」の浴槽

4.浜平温泉(浜平の湯・湯ノ沢の湯)「しおじの湯」

(上野村楢原3487-2/TEL0274-59-3955、日帰り入浴10:00~21:00(冬季~18:00) 第2・4火休 500円)

規定泉(メタけい酸)(Ca・Mg-SO4型) 11.6℃、pH=4.1、成分総計=0.52g/kg

【写真 上(左)】 「しおじの湯」の外観

【写真 下(右)】 新設された浜平源泉槽

いずれも冷鉱泉ながら、いかにも西上州らしいクセもの系のお湯です。

ただ、温泉利用掲示は4軒とも、加水(1.4はなし)、加温、濾過循環、殺菌処理ありでした。4はスペック以上の浴感がありましたが、他の3湯はスペックほどの浴感は感じられず。

個人的感想ですがお湯的には、

浜平 > 塩ノ沢 > 野栗沢 > 向屋 かな

ただし、野栗沢の源泉槽に入れるときは(底に少したまっていた源泉?はよさげだった)、

浜平 = 野栗沢 > 塩ノ沢 > 向屋 になるかも・・・

午後からのお湯があるので、4湯一気に制覇するにはくふうがいります。

下仁田から入り、鬼石(or秩父)へ抜けるルートだと

浜平 →(昼食)→ 塩ノ沢 → 向屋 → 野栗沢 の順かな

ただ、これだと浜平-塩ノ沢の往復が余計になるのと最後にまた浜平に入りたくなる(笑)のが難点です。鬼石ルートなら、白寿の湯で仕上げるのもいいかも。

帰路ですが、下仁田に戻るのがいちばん楽。つぎが志賀坂峠を越えて秩父に抜けるルート。鬼石~本庄のルートは道幅狭くカーブの多い道が延々とつづくので、運転に不慣れな方にはあまりおすすめできません。

上野村では「しおじの湯」の開設にあわせ湯巡りスタンプラリーが導入されていますが、温泉で村おこしするなら、もう少し湯づかいを改善してほしいところ。(現在はもっとよくなっているかもしれません。)

いまいち地味で温泉好きのあいだでもなかなか話題にならないエリアですが、ひとつの村でこれだけバラエティあるお湯を揃えているところはめずらしく、各施設が非加水源泉槽をととのえれば、温泉好きにはたまらないエリアになるのでは?

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 応徳温泉 「くつろぎの湯」 〔 Pick Up温泉 〕

<応徳温泉 「くつろぎの湯」>

(群馬県六合村小雨乙21-1、10:00~20:00(7.8月 ~21:00)、400円、0279-95-3241)

■ オフィシャルHP (PDF)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

草津の東、白砂川沿いにある六合(くに)村には、六合赤岩、湯の平、花敷、尻焼などの温泉が点在していて、ここもそのひとつ。

公式HPによると「応徳年間(1084~86年)に中之条町沢渡の湯から草津の湯に向かう旅人により発見され、応徳(おうどく)温泉と名付けられた」そうです。

六合村の中心部、「道の駅六合」のすぐ裏手にある公共系日帰り施設です。

以前は「六合山荘」でも入浴できましたが、いまは「お宿 花まめ」に建て替えられて日帰り不可となったので、応徳温泉に日帰りで入れるのはここのみです。

【写真 上(左)】 サイン-1

【写真 下(右)】 サイン-2

いかにも公共系らしい無機質な館内。廊下のおくに男女別の浴室があります。

脱衣所は狭いので混んでいるとごったがえします。

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 ロビー

さほど広くない浴室にみかげ石枠タイル貼6-7人の浴槽ひとつとシンプル。

カラン7、シャワーあり。ここは何度も入っていますが、夕方はかなり混み合うので、ゆったり入るなら昼間がおすすめ。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 浴槽

浴場の扉をあけると、いきなり六合のお湯らしからぬしぶ焦げイオウ臭。

窓がわの木樋の湯口からあつあつの源泉を20~30L/minほど投入で、オーバーフローはないので底面からの自然流下か?

適温~ややぬるめのお湯はうすく白濁し、黒と灰色のいかにもよさげな湯の花がただよっています。

ここは、お湯の揉まれ具合で湯色が変化します。混んでいるときは白濁が強くなり、空いていてお湯の状態がいいときは翠がかったうすにごりとなります。

芒硝薬味によわいたまご味と弱苦味、そのうらにアルミっぽい独特の隠し味(笑)も感じられます。

芳醇なしぶ焦げイオウ臭香り立つお湯は完璧に硫黄泉のイメージで、どことなく常磐のいわき湯本温泉に似ているような・・・。

硫酸塩泉系のキシキシにイオウ泉系のスルスルと明瞭なとろみがまじる複雑な湯ざわり。総硫黄=0.7mg/kgで、規定にものっていませんが、浴後は肌にしっかりとイオウ臭がのこり、スペックよりよほどイオウ分が多いように感じます。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 湯色

浴中はとてもよくあたたまりますが、熱の抜けがよく、浴後はすっきりさわやか。

浴後、肌にイオウ泉特有のややパサパサとした感触がでたあと、すぐにつるつるになって落ちつきます。

やたら後を曳くお湯で、いちど入るとなかなか脱出できません。

適度な重さもあるお湯はすこぶる満足度が高く、六合村のみならず、吾妻でも屈指の名湯だと思います。

温泉好きなら、六合村に行ったらハズせない1湯でしょう。

Na・Ca-硫酸塩・塩化物温泉 42~44℃(浴槽)、pH・湧出量=不明、成分総計=1.01g/kg、Na^+=165.00mg/kg、Mg^2+=1.17、Ca^2+=137.00、Fe^2+=0.11、Al^3+=0.12、Cl^-=175.00、SO_4^2-=412.00、HCO_3^-=28.70、HS^-=0.50、陽イオン計=307.03、陰イオン計=616.90、メタけい酸=71.50、メタほう酸=12.00、硫化水素=0.20 <H14.3.29分析> (源泉名:応徳の湯・昭和の湯)

<温泉利用掲示> 加水:なし 加温:なし 循環ろ過装置使用:なし 塩素系薬剤使用:なし

〔 2009年9月12日レポ 〕 (2006年春以降、何回か入浴)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 野栗沢温泉 「すりばち荘」 〔 Pick Up温泉 〕

<野栗沢温泉「すりばち荘」> (群馬県上野村野栗沢乙506、11:00~20:00(時間確認要)、500円、027-459-2161)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (求人ジャーナル社「群馬の温泉宿」)

利根川支流、神流(かんな)川流域は”多野エリア”とよばれ、その最奥にあるのが上野村です。

奥多野の名山、天丸山の山麓にある野栗沢温泉は、とても行きにくいところにあるので入湯が遅れていました。

これは2006年4月に、上野村の温泉4湯を一気に攻めたときのレポです。

奥多野のメインルートR299の向屋地区から野栗沢沿いに分岐する山道を数km走ると到着。

下流の鬼石方面から入るとやたら長いので、下仁田IC経由で平成16年3月開通した湯の沢トンネルを通って、上流からアプローチしたほうがぜんぜん楽です。

【写真 上(左)】 看板

【写真 下(右)】 旧館?の看板

野栗沢沿いにあるしずかな一軒宿。

周辺には西毛らしい南画風の岩山がそびえています。

訪れたときは人気がなく、何度も声をかけていたらしばらくすると2階から宿の人がおりてきました。

【写真 上(左)】 フロント

【写真 下(右)】 浴場入口

浴場は廊下の奥、右手が男湯、左手が女湯でした。

総木づくりの山の宿らしい脱衣所。

【写真 上(左)】 脱衣所から浴室

【写真 下(右)】 浴室からの眺め

浴場はやや暗めですが、窓の外に野栗沢が流れるなかなかのロケ。

天井の高い湯屋づくりのなかなか風格ある浴室です。

左手に4人ほどの檜づくりのメイン浴槽とそのよこに1人用の檜づくりの源泉水風呂。

源泉水風呂は非加温の源泉槽らしいですが、このときは底にすこし溜まっていただけで入浴できず無念。

【写真 上(左)】 天井の高い湯屋

【写真 下(右)】 浴槽-1

メイン浴槽は木樋の湯口から30L/minほどを投入で、底面吸湯ありオーバーフローなしの循環仕様。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。土曜16時で独占。

【写真 上(左)】 浴槽-2

【写真 下(右)】 湯口

やや熱めのお湯はきもち黄色がかった透明で、茶色の浮遊物がたくさん。

ほぼ無臭で微塩味+僅微重曹味。

浴中はよわい重曹泉系のツルすべがあり、浴後はすべすべ感となにか粉っぽいような感触が同居する面白い浴後感のお湯です。

浴感はたしかにありましたが、総計=6.87g/kgほどの濃度は感じられなかったので、やはり掲示どおり加水があると思います。

カルキが感じられないのは銀イオン殺菌のせい?

【写真 上(左)】 源泉水風呂-1

【写真 下(右)】 源泉水風呂-2

源泉水風呂の底に溜まっていた水はさすがに味見できませんでしたが、えらく冷たい透明の水からは、西上州のお湯特有のセメント臭&磯の香がはっきりとただよい、ツルすべもあってそうとうに濃そう。

イメージ的には八塩や磯部にちかい泉質だと思います。

【写真 上(左)】 浴槽の湯色

【写真 下(右)】 源泉?で変色した岩肌

帰りしな、泉源の場所、源泉槽に入れるタイミングや”アオバト”について話しを伺おうと思っていましたが、ちょうどハイカーの団体チェックインで番頭さんはてんやわんや。

確認できずに宿をあとにしました。

周辺を走っていると何ケ所かの岩肌が黄茶色に変色していたので、ここらへんは源泉湧出地帯なのかもしれません。

メイン浴槽はいまいちインパクトがありませんでしたが、源泉水風呂はそうとうによさげなので、こんどは源泉水風に入れるときに攻めてみたいです。

〔アオバト〕

本来は海岸でみられる全身緑色をしためずらしい渡り鳥ですが、野栗沢温泉の泉源地にも訪れるそうです。

オフィシャルHPには『群馬県多野郡上野村の野栗沢の谷底にある水場に「アオバト」が吸水に訪れます。8月初旬には80羽の群れを観察した方もいるそうです。この場所はすりばち荘の温泉の源泉になっております。野栗沢温泉は「子宝の湯」「神水湯」などと言われ、効能の高い温泉です。このように湧出地に集まるアオバトが、野栗温泉の高いミネラルを証明していると言えます。』とあり、宿の名物となっています。

〔名物〕

この宿は名物料理で有名。

上野村特産のイノブタ肉を温泉に浸した「イノブタ鍋」や「イワナの刺身」、地粉を温泉でこねあげご主人が手打ちする「温泉うどん」、温泉でさらしたニンニクを使った「自家製からみそ」など、もりだくさん。

Na-塩化物温泉 21.9℃、pH=6.8、湧出量不明、成分総計=6.87g/kg、Na^+=1900、Mg^2+=63.3、Ca^2+=272、Fe^2+=0.07、Cl^-=2970、SO_4^2-=17.3、HCO_3^-=1120、陽イオン計=2350、陰イオン計=4110、メタほう酸=137、遊離炭酸=247 <H7.11.16分析> (源泉名:子宝の湯)

<温泉利用掲示> 加水:あり 加温:あり 循環濾過装置使用:あり 塩素薬剤及び銀イオン殺菌装置使用:あり

「水風呂は源泉です飲用できます。」(館内掲示より)

〔 2009年8月15日UP (2006年4月入湯) 〕

〔参考〕<上野村の温泉>

西上州も奥まった上野村は、周囲を山々に囲まれた自然ゆたかなところです。

以前はどこから入るにも厄介なアプローチでしたが、平成16年3月、下仁田から入る湯の沢トンネルが開通し、下仁田ICから約30分と便利になりました。

ハイキングコースや滝、関東一の規模を誇る鍾乳洞「不二洞」など見どころも多く、まいたけにしいたけ、十石みそ、いのぶたなど特産品もたくさん。

【写真 上(左)】 黒瀧山不動寺

【写真 下(右)】 上野村の山々

また、下仁田からの途中、南牧(なんもく)村には普茶料理で有名な黄檗宗の名刹、黒瀧山不動寺もあります。

エリア的にはうどん文化圏ですが地粉蕎麦もあって、道の駅の前にある「福寿庵本店」の蕎麦はかなりのレベルでした。

【写真 上(左)】 伝説の名湯、浜平温泉「奥多野館」-1

【写真 下(右)】 伝説の名湯、浜平温泉「奥多野館」-2

上野村には現在4つの温泉入浴施設があります。(かつては伝説の名湯、浜平温泉「奥多野館」がありましたが、いまは休業しているようです。」)

1.塩ノ沢温泉「国民宿舎 やまびこ荘」

(上野村楢原塩ノ沢887/TEL0274-59-2027、日帰り入浴12:00~17:00 火休 600円)

含鉄-二酸化炭素-Na-塩化物・炭酸水素冷鉱泉 11.6℃、pH=6.2、成分総計=10.81g/kg

【写真 上(左)】 「国民宿舎 やまびこ荘」の外観

【写真 下(右)】 「国民宿舎 やまびこ荘」の内湯

2.向屋温泉「ヴィラせせらぎ」

(上野村大字勝山684-1/TEL0274-59-2585、日帰り入浴12:00~20:00(月・木は15:00~)、600円)

Na-塩化物冷鉱泉 15.2℃、pH=10.4、成分総計=1.70g/kg

【写真 上(左)】 「ヴィラせせらぎ」の外観

【写真 下(右)】 「ヴィラせせらぎ」の露天

3.野栗沢温泉「民宿 すりばち荘」

(上野村大字野栗沢506/TEL0274-59-2161、日帰り入浴12:00~20:00頃 不定休 500円)

Na-塩化物冷鉱泉 21.9℃、pH=6.8、成分総計=6.87g/kg

【写真 上(左)】 「民宿 すりばち荘」の外観

【写真 下(右)】 「民宿 すりばち荘」の浴槽

4.浜平温泉(浜平の湯・湯ノ沢の湯)「しおじの湯」

(上野村楢原3487-2/TEL0274-59-3955、日帰り入浴10:00~21:00(冬季~18:00) 第2・4火休 500円)

規定泉(メタけい酸)(Ca・Mg-SO4型) 11.6℃、pH=4.1、成分総計=0.52g/kg

【写真 上(左)】 「しおじの湯」の外観

【写真 下(右)】 新設された浜平源泉槽

いずれも冷鉱泉ながら、いかにも西上州らしいクセもの系のお湯です。

ただ、温泉利用掲示は4軒とも、加水(1.4はなし)、加温、濾過循環、殺菌処理ありでした。4はスペック以上の浴感がありましたが、他の3湯はスペックほどの浴感は感じられず。

個人的感想ですがお湯的には、

浜平 > 塩ノ沢 > 野栗沢 > 向屋 かな

ただし、野栗沢の源泉槽に入れるときは(底に少したまっていた源泉?はよさげだった)、

浜平 = 野栗沢 > 塩ノ沢 > 向屋 になるかも・・・

午後からのお湯があるので、4湯一気に制覇するにはくふうがいります。

下仁田から入り、鬼石(or秩父)へ抜けるルートだと

浜平 →(昼食)→ 塩ノ沢 → 向屋 → 野栗沢 の順かな

ただ、これだと浜平-塩ノ沢の往復が余計になるのと最後にまた浜平に入りたくなる(笑)のが難点です。鬼石ルートなら、白寿の湯で仕上げるのもいいかも。

帰路ですが、下仁田に戻るのがいちばん楽。つぎが志賀坂峠を越えて秩父に抜けるルート。鬼石~本庄のルートは道幅狭くカーブの多い道が延々とつづくので、運転に不慣れな方にはあまりおすすめできません。

上野村では「しおじの湯」の開設にあわせ湯巡りスタンプラリーが導入されていますが、温泉で村おこしするなら、もう少し湯づかいを改善してほしいところ。(現在はもっとよくなっているかもしれません。)

いまいち地味で温泉好きのあいだでもなかなか話題にならないエリアですが、ひとつの村でこれだけバラエティあるお湯を揃えているところはめずらしく、各施設が非加水源泉槽をととのえれば、温泉好きにはたまらないエリアになるのでは?

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 吉井温泉 「牛伏の湯」 〔 Pick Up温泉 〕 〔休業中?〕

<吉井温泉「牛伏の湯」> (群馬県吉井町多比良鬼ヶ原2483-1、9:00~22:00、600円(18:00~ 400円)、027-387-1092)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE観光ガイド)

この施設は、休業に入ったという情報があります。

いちじは月1ペースで通っていた気に入りのお湯です。

吉井ICからだと国道254号に出て藤岡方面へ。

馬庭駅入口信号を過ぎてすぐのT字路(信号なし、小さい看板あり)を右折。山道を1.5㎞ほど走り、上信越道をくぐってすぐのT字路を右折(看板あるが照明なく夜は見にくいので注意)、あとは道なり。

近道もありますがわかりにくいのでこのルートが無難です。(→ ここ)

【写真 上(左)】 看板

【写真 下(右)】 休憩所

1層のこぢんまりした施設ですが休憩所は広め。

時間制限なく個室も無料なので、地元の寄合い所&居酒屋のように使われています。

(アルコールがけっこう出ており、民間施設としてこういう路線もあるな~と感心・・・ 自家製地ビールもあります。)

家族経営らしく、アットホームで親しみやすい雰囲気でなごめます。

【写真 上(左)】 内湯-1

【写真 下(右)】 内湯-2

浴室は、内湯(石造15人)、露天(鉄平石造7.8人)とシンプル。オーソドックスな造りで落ちつけます。

カラン11。シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

【写真 上(左)】 露天-1

【写真 下(右)】 露天-2

メジャーガイドでは男女別サウナありとなっているが女湯のみです。(2006年2月現在故障中/2009年7月現在も故障中)

内湯・露天とも湯口の他に側面注湯、底面排湯ありの循環仕様。

露天・内湯とも少量のオーバーフローはあり鮮度は悪くありません。沢に面した露天は山ぶかい秘湯の趣。

土曜16時で浴室5-6人と空いていました。

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 露天の湯口

お湯は、緑茶色うすにごりで白と茶色の浮遊物あり。

露天は塩味にタール臭+強い磯の香。内湯は弱塩味にやわらかな磯の香。

Fe^2+=21.4ながら鉄の気配がないので除鉄はあるでしょう。

露天は以前より濃度感がでているような気がしますが、ややタール臭が気になるかな。

内湯はうすめながら磯の香がきれいに出ていて、おだやかで入りごこちのいいお湯。

浴後は肌がつるつるになる美人の湯です。

重曹泉系のツルすべと食塩泉系の温まり&重さを兼ね備えた重曹食塩泉の教科書的なお湯だと思います。

【写真 上(左)】 析出

【写真 下(右)】 露天からの景色

ひさしぶりにいきましたがやはりいい施設です。ちかごろは「金井の湯」に客をとられているのか、以前ほど活気がないのがちと心配です。

Na-塩化物強塩温泉 泉温記載なし、pH=7.8、46.8L/min動力、成分総計=21.1g/kg、Na^+=8070mg/kg (98.45mval%)、Fe^2+=21.4、Cl^-=11700 (94.69)、HCO_3^-=1090 (5.13)、CO_3^2-=3.86、Br^-=37.6、陽イオン計=8180 (357mval)、陰イオン計=12800 (349mval)、メタほう酸=116 <H.8.12.18分析> (源泉名:吉井温泉 牛伏の湯)

〔 2002年1月27日レポに2006年2月加筆修正 〕

----------------------------------------------------------------------

ひさしぶりにいってみました。この日もやっぱり空いていました。

お湯は内湯でうがい薬臭。露天で弱い磯の香。内湯でやや強めの食塩重曹味。

露天は弱い塩味で濃度感は内湯のほうがぜんぜんありました。

内湯ではとろみも感じられます。

湯ざわりは以前とさほどかわらず入りごたえのあるお湯で、温まりは以前より強まっているかもしれません。(なんとなく硫酸塩成分が入ってきているような気がする。)

また、浴槽まわりには石膏らしき析出も出ています。

ひさしぶりに入りましたが、いかにも西毛らしい食塩と重曹が絶妙にバランスしているお湯はやはり好み。

最近は”金井の湯”ばかりで足が遠のいていましたが、このところ金井の湯の調子があまりよくないので、このお湯だったらちょくちょくきてもいいかな・・と思いました。

温泉利用掲示 加水:あり 加温:あり 循環:あり(常時新湯を加え溢流) 消毒剤使用:あり

〔 2009年7月入浴・レポ 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 霧積温泉 「金湯館」 〔 Pick Up温泉 〕

<霧積温泉「金湯館」> (群馬県安中市(旧 松井田町)松井田町坂本1928、10:00~19:00(時間確認要)、500円、027-395-3851)

■ オフィシャルHP

西毛最奥の霧積温泉は、石膏泉の名湯として知られています。

霧積は、明治期に軽井沢に先んじて開け、政財界、文学界の重鎮の避暑地として栄えました。

HPによると「伊藤博文を筆頭とするメンバー30人ほどで来訪し、当館にて明治憲法も草案されております。」とのことで、玄関脇には勝海舟の揮毫による碑も残っています。

また、同じくHPによると与謝野晶子は当地で

北海にむかはん汽車の声なども 聞く霧積の碓氷峠

という歌を残している歴史あるお湯で、日本秘湯を守る会会員宿でもあります。

-----------------------------------------

母さん、僕のあの帽子、どうしたんでせうね?

ええ、夏、碓氷から霧積へゆくみちで、

谷底へ落としたあの麦わら帽子ですよ。

-----------------------------------------

西条八十の”帽子”を冒頭に措き、一世を風靡した『人間の証明』でも、”霧積”が舞台になっています。

【写真 上(左)】 姉妹館の「きりづみ館」

【写真 下(右)】 看板

前回レポでは林道を走り車でアプローチしましたが、今回は「きりづみ館」よこのPに駐車して歩いていきました。

【写真 上(左)】 アプローチ

【写真 下(右)】 ところどころに看板

前回レポでは「谷沿いを約20分歩く」などといい加減なことを書いていますが (^^;; 、実際は途中からけっこうきついつづら折りの山道となります。

それでも距離はさほどなく、20~25分ほどで到着できるかと思います。

ところどころに、宿までの距離を書いた黄色い看板があるのでわかりやすいです。

【写真 上(左)】 遠景

【写真 下(右)】 風格ある外観

明治16年築総ケヤキ造の風格ある旧館は健在で、玄関前には温泉犬もおりました。

【写真 上(左)】 温泉犬

【写真 下(右)】 帳場

11時半頃訪れて、湯を入れ替えた浴槽がちょうどオーバーフローしはじめるところ。

紅葉時期というのに浴場は独占状態。

まったりと長湯して出てきたらグループ客が何組か到着。タイミングよくベストな状態でお湯を楽しめたようです。

【写真 上(左)】 洗面所にも温泉

【写真 下(右)】 浴場入口

浴室は廊下の奥にあり、手前が女湯、奥が男湯。

外からみるとけっこう風格ある湯屋ですが、なかはわりあいふつうです(^^)

女湯の手前にある洗面所のカランからも温泉が出ます。

【写真 上(左)】 湯屋

【写真 下(右)】 女湯

窓の外に林をのぞむ男湯は、石枠タイル貼5-6人の浴槽ひとつとシンプル。

もうひとつ小さな浴槽らしきものがありますが蓋をされています。

カラン5、シャワーなし、シャンプーあり、ドライヤーなし。

カランも温泉ですが、ひとつだけ真水のがあるように思います。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 つかわれていない?浴槽

しっかりと白いイオウの湯の花の出た石の湯口から、40℃くらいの源泉を潤沢に投入で、湯口そばにはコップがおいてあります。

槽内注排湯はなく、切欠があるものの排湯が追いつかず浴槽ふち全面からのオーバーフロー。

女湯は窓がなく、3-4人の石枠タイル貼浴槽ひとつですが、コップとざこざこオーバーフローは同様にあったそうです。

【写真 上(左)】 超ざこざこ

【写真 下(右)】 イオウ系の湯の花

無色透明のお湯には細かな気泡がたくさんただよい、ほこほことした石膏味に微たまご味。

かなり強い石膏臭+甘イオウ臭に弱いながらミシン油系のアブラ臭が混じります。

このアブラ臭がこのお湯に個性を与えているのだと思います。

【写真 上(左)】 男湯の湯口

【写真 下(右)】 女湯の湯口

かなりの量のアワつきによるぬるぬるがありますが、本質は石膏泉系のキシキシした湯ざわり。

とろみが効いたお湯は、適度な重さのあるすこぶる入り心地のいいもので出たくなくなります。これはやはり名湯でしょう。

湯温は前回レポ時よりもこころなしか熱めのようで、浴室入口に掲示されている分析書の泉温も以前の39℃から40℃に書き換えられていました。

またしても、山菜そば(700円)を食べながら、大女将とすこし話しをしました。

以前は本当に水車で自家発電をしていたこと、冬場は沢筋が凍ってとてもきれいなこと、最近の原油価格の高騰でわかし湯の宿はどこも苦しんでいるが、ここは燃料代がいらないので助かっていること、新しい温泉犬はけっこう凶暴なこと (^^; ・・・。

2002年レポしたとき、法師、水上諏訪、湯宿、霧積と続けてまわり、石膏泉を結論づけてくれたのがこのお湯でした。(芒硝泉の教科書は、いまのところ中伊豆の青羽根温泉かな?)

こんどは日帰りでなく、泊まりでじっくりとこの名湯を味わってみたいと思います。

Ca-硫酸塩泉 40℃、300L/min、成分総計=1822.14mg/kg、Na^+=54.00mg/kg (8.95mval%)、Ca^2+=476 (90.60)、Cl^-=45.46 (4.83)、SO_4^2-=1181 (92.72) <S58.7.11分析> (源泉名:霧積温泉 入之湯)

■ → 一郷一会100名湯

〔 2009年7月21日修正・画像追加UP (2005年12月 4日レポ) 〕

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

<霧積温泉「金湯館」>(群馬県松井田町、時間要問合せ、500円、027-395-3851)

霧積川最奥の歴史ある名湯。やませみさんレポあります。

アプローチは新緑のトンネルで、ところどころ満開の山桜が彩りを添えています。

宿のそばまで車でアプローチできますが、直前約2㎞は本格的なダートで駐車場も少ないので、手前の「きりづみ館」に駐車し、谷沿いを約20分歩いた方が、カラダにも車にも ^^) よいのでは?(「きりづみ館」までは山道ですが舗装路)

沢沿いに建つ明治16年築総ケヤキ造の旧館には、独特の風格が漂っています。

山ぶかい沢沿いは木々の芽吹きがはじまったばかりで、土間のストーブにはまだ火が入っていました。

浴室は廊下を渡った奥。タイル造4-5人のシンプルな内湯のみでカラン5、シャワーなし、シャンプーあり、ドライヤーなし。土曜13時で男女湯とも独占でした。

岩の湯口から飲泉可の40℃弱の源泉を約50L/minほども大量注湯。湯口の岩には緑白の結晶と黄褐色の変色があり、湯口には白い湯の花も・・・。

湯船のふち全面から潤沢にオーバーフローする完璧なかけ流し。

無色の澄んだお湯には、よくみると細かい気泡がたくさん。

水上の「諏訪ノ湯」と同系の温泉臭がありますが、こちらの方が強く若干のイオウ臭も混じって甘い感じの香り。

味も「諏訪ノ湯」に似た少しのどに引っかかる粉っぽいようなもので、やはり、この臭いと味が石膏泉の特徴なのだと思います。

おどろいたのはアワつきの量です。

入ってしばらくするとカラダが白っぽくなってきたので何かと思ったら、毛先に細かな気泡がびっしり。全身を手でぬぐうと一斉にアワ立ちサイダー状態に・・・。

でも1分もしないうちにまたアワアワ達が着いてきます。

ぬるめの湯はやはり「とろり」とした感じ。

からだの内側からじっくりと温まってくるような名湯にふさわしいやわらかな浴感で、いくらでも入れそうです。

ここはやはり泊まりでじっくり味わうお湯だと思います。

宿は山小屋(実際登山者らしき人が何人か来てました)の風情で設備重視派にはちょっとキツイでしょう。でも山の湯ファンにはこたえられない貴重な宿かと思います。

山菜そば(700円)は、山菜、きのこ、半熟たまご、わかめ入りで美味しかったです。

人なつこい犬もウサギも元気でした ^^)

〔 2002年4月21日初入湯のレポ 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 諏訪峡温泉 「温泉センター諏訪ノ湯」 〔 Pick Up温泉 〕

<諏訪峡温泉「温泉センター諏訪ノ湯」> (群馬県みなかみ町(旧 水上町)高日向426、9:00~20:30、金休?、300円/1浴、0278-72-2056)

紹介ページ (とっておき日帰り温泉(求人ジャーナル社))

紹介ページ (るるぶ.com(JTB パブリッシング社))

水上温泉街のかなり手前にある自家源泉の渋~い民間日帰り施設。

水上温泉にはたくさんの温泉施設がありますが、その多くは”旧湯”(一部”新湯”?)をつかう共同配湯泉で、自家源泉をつかうのは、「きむら苑」(天狗の湯)、「塩屋温泉館」(塩屋源泉)、「松の井ホテル」(松の井源泉他)とここだけです。

ここは、水上中心部から上牧温泉寄りにはなれていて、源泉名も”諏訪峡温泉”となっているので水上温泉とは区別したほうがいいのかもしれません。

自家源泉というのもさることながら、小さな浴槽に自噴源泉をかけ流す、湯づかいのよさにも定評があります。

場所はややわかりにくいですが、県道61沼田水上線で上牧温泉をすぎ、JR上越線のガードの下をくぐった前か後(うろ覚え ^^;)の左手に出てくる看板脇の小道を左に入ってすぐ。

玄関の扉におおきく「温泉センター諏訪ノ湯」と書いてあるのですぐわかります。

【写真 上(左)】 県道に出ている看板

【写真 下(右)】 玄関脇の効能書き

玄関脇に「当温泉は自噴かけ流しで、飲用できる成分の大変豊富な天然温泉です。・・・」との効能書きがあり、お湯に自信をもっていることがわかります。

入ってすぐに休憩所。右手に飲泉コーナーがあります。

ここは飲泉にも力を入れていて、飲泉方法のていねいな案内が掲げられています。

【写真 上(左)】 飲泉コーナー

【写真 下(右)】 浴場入口

その奥に男女別の浴場。奥が男湯、手前左手が女湯です。

狭めの浴室は内湯(岩+タイル敷4-5人)のみとシンプル。

カラン3(たぶん源泉)、シャワー・シャンプー・ドライヤーなし。

ここはさりげに人気施設で週末午後などけっこう混んでいることも多いですが、このときは土曜12時で2人~独占!とラッキーにも空いていました。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 ザンザコのオーバーフロー

岩の湯口からとうとうと源泉が注がれ(35L/minくらいか・・・)、しっかりコップもおかれています。

湯船まわりには、白色で硬質感ある石膏の析出が大量に出ています。

もったいなくも湯口のすぐよこに排湯用切欠があるものの、ここだけでは追っつかず、浴槽はしからもサコザコにオーバーフロー。

浴槽がちいさめなので、お湯の鮮度感は抜群です。

【写真 上(左)】 石膏まみれの湯口-1

【写真 下(右)】 石膏まみれの湯口-2

無色透明のお湯は、粉っぽいような石膏味とほこほこ甘めの石膏臭(きもちイオウが混じっているかもしれぬ・・・)が明瞭で、Ca^2+=81.83mval%、SO_4^2-=92.25mval%という純度の高い石膏泉かけ流しの面目躍如。

石膏泉系のキシキシ感と強~いとろみ。肌にふり積もるような奥行きのある浴感は、やはり文句なく名湯かと思います。

濃度のある硫酸塩泉らしく、浴後のあたたまり感&その後にくる爽快感もハンパじゃありません。

石膏泉は温泉王国群馬を代表する泉質のひとつで、霧積温泉「金湯館」、川古温泉「浜屋旅館」、法師温泉「長壽舘」などとともに、群馬名物、本格派石膏泉を楽しめる貴重な施設では?。

冬場の夕方はとくにスキー客で混雑するようですが、時季・時間をずらしていけば、すぐれもののお湯をじっくりと味わえるよい施設だと思います。

Ca-硫酸塩泉 44.1℃、pH不明、250L/min(掘削自噴)、総計=1905.05mg/kg、Na^+=117.00mg/kg (17.95mval%)、Ca^2+=465.00 (81.83)、Cl^-=65.70 (6.76)、SO_4^2-=1212.00 (92.25)、CO_3^2-=7.80、陽イオン計=584.25 (28.35mval)、陰イオン計=1286.10 (27.35mval) <分析年月日不明> (源泉名:諏訪峡温泉諏訪湯)

○ 元レポは「みしゅらん掲示板 特集クチコミ情報」でも紹介いただいています。

〔 2009年6月15日UP (2002年3月以降10回以上入湯・レポに加筆・画像補強)〕

-----------------------------------------

2002年3月、初入湯したときのみしゅらんミニレポ(抜粋)です。

水上宝台樹に春スキーに行った帰り、ついに「諏訪の湯」にいきました。

水上の温泉街からかなり離れたところにある小規模な日帰り施設です。

詳細はみしゅらんを・・・。

浴室は内湯のみ。岩+石造で4~5人の小さめの浴槽です。カラン(温泉)3、シャワーなし。シャンプー、石鹸、ドライヤーなし。

土曜夕方で男湯2~5人とまあまあゆっくり入れました。

岩の湯口から43℃位の源泉が滔々と注がれており飲泉可。

適温の湯船まわりには、白色の硬質感のある析出があります。

湯口のそば(もったいない!)と湯船端から潤沢なオーバーフローあり。

無色透明のきれいなお湯は、温泉臭と独特の味がします。

温泉臭は、敷島、白沢高原、月夜野などで感じられた「温泉臭」のより強いもの。「温泉臭」以外に例えようのない独特な臭いです。

味は「甘み」は感じられませんでした。

少しのどに引っかかる粉っぽいような味で、きもち硫化水素泉のたまご味にも似ているような...。

浴感は絶妙です。温泉三昧さんレポの「とろり」という表現がぴったり。

湯船の底はぬめっており、キシキシ感とぬめり感が拮抗して、とろりとした浴感になっている感じ。

皮膚に積み重なってくるような感じのお湯で、これは名湯です。

狭い内風呂ということもありますが、温まり感も相当なものです。食塩泉のほてり感とはまた違った感じ。

これが石膏泉の浴感? 近いうちに霧積を攻めて確認したいと思ってます。

PS. 駐車場横に源泉&ポンプ小屋があって浴室に送湯している様です。

Ca-硫酸塩泉(アルカリ性低張性高温泉) 44.1℃、pH=不明、250L/min掘削自噴、成分総計=1905.05mg/kg、Na^+=117.00mg/kg (17.95mval%)、Ca^2+=465.00 (81.83)、Cl^-=65.70 (6.76)、SO_4^2-=1212.00 (92.25)、CO_3^2-=7.80 (10.95)、陽イオン計=584.25 (28.35mval)、陰イオン計=1286.10 (27.35mval) <分析日不明>

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 四万温泉 「積善館本館」 〔 Pick Up温泉 〕

<四万温泉(新湯)「積善館本館」> (群馬県吾妻郡中之条町四万温泉、10:00~17:00、1,000円/4h、0279-64-2101)

オフィシャルHP

創業元禄七年の四万を代表する老舗宿。

湯量豊富な老舗らしく多彩な浴場をもっていますが、日帰りで入れるのは、「元禄の湯」と混浴「岩風呂」です。(大広間での休憩も可。)

アプローチはせまく建物そばにはPもないので、新湯手前の四万川沿いの共同Pに停め、散策がてら歩いていくのがベターです。

新湯川にかかる赤い橋を渡ってのアプローチは、老舗の温泉地らしい風情にあふれています。

【写真 上(左)】 橋の手前にある旧本館

【写真 下(右)】 橋から浴場棟

【写真 上(左)】 浴場棟外観

【写真 下(右)】 玄関

風格ある純和風の木造建物で、重厚な玄関の奥に帳場。

帳場のすぐよこ、新湯川に面して別棟の浴場「元禄の湯」。

そのよこには飲泉所もあります。

【写真 上(左)】 帳場

【写真 下(右)】 格調高い館内

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 飲泉所

浴場の扉を開けると、いきなり脱衣所と一体の大浴場が眼前に展開します。

(貴重品預りもロッカーもないので、貴重品の持ち込み要注意)

【写真 上(左)】 浴場-1

【写真 下(右)】 浴場-2

アールデコ調の半円窓、白壁のレトロなつくりは国登録文化財の貫禄十分。

窓が開け放たれ天井も高いので、風とおしがよく居ごこちは抜群。

新湯川の澄みきった清流に面し、高く瀬音がきこえます。

【写真 上(左)】 雰囲気あふれる浴場

【写真 下(右)】 レトロな外窓

温泉熱を利用した蒸湯は1人用で、強烈に蒸すので早々に退散。

脱衣所の床も温泉熱利用の床暖房とのことであたたかいです。

建物見物にくる人はやたら多いですが、入浴する人は意外に少なく土曜15時で超贅沢にも独占~2人。

浴槽は中浴槽(石造4人)×1と小浴槽(同 2人)×4の計5でどれも熱め。

ほかに壁側に蒸湯×2。

シャワー+カラン1。シャンプーあり、ドライヤーなし。

【写真 上(左)】 浴場から脱衣所

【写真 下(右)】 蒸湯

全ての浴槽は底面からの注湯で、浴槽のふちからさわさわとあふれ出ています。

石膏&緑青で緑白色に変色した浴槽カランからは高温の源泉が出ます。

すこぶる入り心地のよい浴槽は文句なしのかけ流しで、入るたびに大量のオ―バ―フロ―はなんとも贅沢。

【写真 上(左)】 石膏&緑青まみれの湯口

【写真 下(右)】 ざんざこのオーバーフロー

澄み切った無色透明のお湯には、微塩味石膏味と石膏臭、硫酸塩泉特有のきしきしとした湯ざわりにとろみをまじえる質感の高いお湯。

やさしい湯ざわりながら、思いのほか湯疲れ感が出るのはさすが硫酸塩泉。

浴後はとても温まりますが、すぐに充実した爽快感が出てきます。

【写真 上(左)】 水槽

【写真 下(右)】 泉源?

川側の窓の下にはめ込まれた水槽で泳いでいる、金魚たちと遊びながら川風に吹かれるゆったりとした時間。

雰囲気もお湯も申し分なく、法師や沢渡まるほんと並ぶ上州屈指の癒し系浴場としておすすめです。

含砒素-Na・Ca-塩化物・硫酸塩泉 78℃、pH・湧出量不明、成分総計=2143.383mg/kg、Na^+=480.0mg/kg (65.96mval%)、Ca^2+=179.0 (28.22)、Fe^2+=0.18、Cl^-=754.9 (69.68)、SO_4^2-=385.0 (26.23)、陽イオン計=728.383 (31.655mval)、陰イオン計=1216.2 (30.559mval)、メタほう酸=135.5、遊離炭酸=19.8、砒素=1.57 <S54.4.11分析> (源泉名:明治の湯)

「積善館の源泉は、自家所有温泉(自然湧出泉)です。本館の赤い橋の下を流れる新湯川(あらゆがわ)という川の川底にあります。場所は橋から100メートルぐらい上流です。水面からは見えないのですが、川底にコンクリートの部屋があり温泉をためています。そこから湧き出す温泉の量は毎分約900リットルを超えます。(中略)源泉の温度が高いため、熱交換・冷却加水・自然冷却等をし、適温にまでさまして、全てのお風呂に注ぎ込んでいます。特に元禄の湯は、源泉そのものを加水せずに冷却し、もとの源泉に混ぜることによって温度を適温にしています。(以下略)」(オフィシャルHPより)

〔 2002年11月30日レポに加筆修正・画像補強 〕

※この浴場は現在撮影禁止になっています。当レポの画像はすべて2002年11月撮影のものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 四万温泉 「河原の湯」 〔 Pick Up温泉 〕

<四万温泉(新湯)「河原の湯」> (群馬県吾妻郡中之条町四万温泉、9:00~15:00(外来者入浴可能時間)、原則無休、寸志、0279-64-2321(四万温泉協会))

紹介ページ(四万温泉協会)

「四万の病悩を治する霊泉」とうたわれる上州の名湯、四万(しま)温泉。

四万の中心、新湯地区、四万川の河原にある共同浴場はその名も「河原の湯」。

四万川支流新湯川に架かる萩橋のたもとににどっしりと構える外観は存在感を放ち、橋のうえから撮影する観光客もちらほら。

【写真 上(左)】 下流から遠望(背景は四万グランドホテル)

【写真 下(右)】 案内板

地区の共同浴場ですが、9:00~15:00は好意で外来者へも開放されています。

橋を渡りすぐ右手の階段をおりてのアプローチ。左が男湯、右手奥が女湯。

「河原の湯」の屋上は休憩所になっていてベンチもあります。

また、建物前の河原には泉源らしきものがあります。

【写真 上(左)】 泉源?

【写真 下(右)】 泉源?と祠

入ってすぐが脱衣所。かなりせまくて、これをみただけで入浴をあきらめる観光客もいるほど。

入口わきに善意の箱(清掃協力金)があるので、ここに寸志を入れるのがマナー。

【写真 上(左)】 橋の上から

【写真 下(右)】 善意の箱

浴場の扉をあけると数段ひくく石造3-4人の端正な浴槽。天井高く湯気抜き、浴槽の奥は岩盤の趣ある浴場です。

カラン(水のみ?)あり、シャワー・シャンプー・ドライヤーなし。

ここはけっこう人気があって、入浴時間も限られているので、コンスタントに入浴客がいます。わりに空いている午前中が狙い目かと。

鉄分で赤茶に色づいた石の湯口から40L/minほども熱湯を大量投入で、別に岩盤の下から湧き出る(自然湧出?)お湯をこちらも赤茶に色づいた流路から少量投入。

湯口そばには舛がおいてあります。

両方ともかなり熱いので、ふつうは浴槽よこのカランから水(山の水か水道水のどちらか)を投入し温度調整しています。

槽内注排湯はみあたらず、ざんざこオーバーフローのかけ流し。

このかけ流し量は四万でも屈指でしょう。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 ざんざこオーバーフロー

ほぼ無色透明のお湯は、金気味+石膏味+微塩味。金気臭+石膏臭+焦げ臭の複雑な味臭。

四万らしい硫酸塩まじりの食塩泉ですが、四万のほかのお湯にくらべ鉄分が多いのが特徴で、味臭も鉄分が存在を主張したものになっています。

きもちとろみがあり、弱きしきしと弱ヌルすべがいりまじる絶妙な湯ざわりで、どちらかというと硬めでハードな力強い浴感。

いかにも四万らしいビシっとした熱湯で、鉄分のパワーも加わってつよい温まりがあります。夏場は水でからだを冷やしながら入らないとかなりきついです。

水を浴びても長湯できないし、長湯するお湯でもないと思います。

四万で湯めぐりをしていて、ビシっと変化がほしくなったときについつい入りにきてしまうインパクトのあるお湯で、名湯ぞろいの四万でもおすすめの1湯です。

Na・Ca-塩化物・硫酸塩温泉 53.7℃、pH=6.6、湧出量不明、蒸発残留物=1.76g/kg、Na^+=355mg/kg、Ca^2+=144、Fe^2+=0.03、Cl^-=573、SO_4^2-=372、HCO_3^-=45.8、陽イオン計=545.23、陰イオン計=991.54、メタけい酸=119 <H2.7.13分析> (源泉名:四万温泉 河原の湯)

<温泉利用掲示> 加水:あり 加温:なし 循環ろ過:なし 消毒:なし

○ 一郷一会100名湯(記事 by よしかさん)

〔 2009年5月18日レポ(2006年から数回入湯) 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |