関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

〔 温泉地巡り 〕 磯部温泉

内容更新して再UPです。

〔磯部温泉について〕

<プロフィール>

碓氷川河畔にある磯部温泉は、宿数10軒ほどの中規模温泉地です。

大型旅館が多いものの、全体にしっとりと落ちついた空気がただよっています。

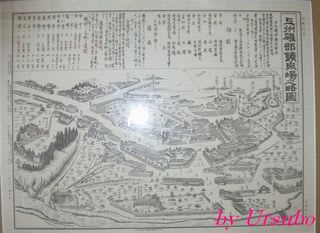

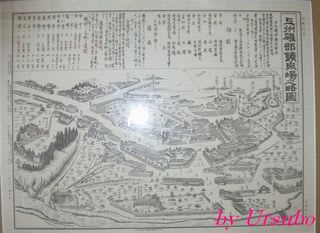

「温泉マーク発祥の地」として有名で、これは万治四年(1661)、付近の農民の土地争いに対して幕府(評定所)から出された評決文『上野国碓氷郡上磯部村と中野谷村就野論裁断之覚』の添付絵図に磯部温泉を記した温泉マークがふたつ描かれ、調査の結果、この温泉マークは日本最古のものと判明したといういわれによるものです。(「足湯」脇の説明板より)

【写真 上(左)】 古地図

【写真 下(右)】 日本最古の温泉記号

”磯部せんべい”もよく知られていて、温泉街には磯部せんべいのお店がたくさんあります。

これは小麦粉と砂糖を鉱泉水で練り上げ、薄く焼いたもの。

鉱泉水が含む炭酸成分がふくらしの役目を果たしていると云われ、有馬の炭酸煎餅に近いものかもしれません。また、鉱泉水を使った温泉粥も名物のようです。

シーズンには愛妻橋下に磯部梁もかかり、鮎を味わうことができます。

【写真 上(左)】 磯部梁

【写真 下(右)】 妙義山のそばにあります

磯部は文学と縁が深く、童話「舌切雀」発祥の地(巌谷小波がこの地の伝説をもとに「舌切雀」を執筆したらしい)と云われ、島崎藤村をはじめ多くの作家が滞在し筆をとりました。

磯部公園内にはこの地を訪れた萩原朔太郎、北原白秋、室生犀星らの詩碑が建てられています。

<歴史>(「足湯」脇の説明板などを参考)

「東鑑」のなかに「磯部村此所に塩の湧き出る所あり」との記載があり、鎌倉期から鉱泉の湧出があったとみられます。

天明三年(1783年)、浅間山大噴火の折りに湧出量を増したものの、冷泉のゆえかもっぱら外傷治療のために利用され、浴用とされたのは天保十二年(1841年)大手萬平氏による温泉場開設からと伝わります。

明治期、信越本線が軽井沢まで開通する以前は霧積と同様に避暑地として賑わったらしく、その後も「磯部」駅に近く交通の便がいいことから相応の賑わいを見せたものと思われますが、いまはわりあい静かな温泉地となっています。

平成8年、新源泉「恵みの湯」が開発され、平成13年には公営の日帰り施設「恵みの湯」が開設されました。

【写真 上(左)】 恵みの湯

【写真 下(右)】 恵みの湯の内湯

この施設の開設時には温泉旅館との共栄共存についていろいろと議論されたようで、「恵みの湯」のフロントに旅館のパンフが置かれているのが目につきます。

なお、平成15年12月には旧源泉の湧出所があった「長寿館」前に新源泉を使った足湯も開設されています。(この足湯、なぜかやたらにお湯がいいときがある。)

【写真 上(左)】 足湯

【写真 下(右)】 ここにも温泉記号が・・・

<温泉>

かのベルツ博士が”胃腸の名湯”として賞賛したというお湯は、低温ながら効能ある良泉として知られていたようです。

明治19年に内務省衛生局が編纂した全国の鉱泉リスト「日本鉱泉誌」をやませみさんが整理された「明治の鉱泉リスト」によると、塩ノ久保鉱泉(おそらく磯部と思われる)の成分濃度を示す固形分(いまの蒸発残留物重量に相当)は28.993g/Lで、和倉、田麦(山形)、武庫川、有馬などを抑え、堂々の全国一位に輝いています。

同資料に記載されている泉質は炭酸泉、泉温は16.6℃で、磯部の旧源泉は炭酸分を含む冷鉱泉であったことがわかります。

また、このあたりは以前”塩の窪”と呼ばれていて、塩気の強い鉱泉の湧出があったことがうかがわれます。

もともと湧出量の多い温泉ではなかったらしく、冷鉱泉ということもあって、こぶりの冷たい源泉槽と上がり湯用の大きな真湯槽という組み合わせの浴場が多かったようです。

大きな期待を担って掘削された新源泉は、52.6℃、149L/minの含銅・鉄(2)-Na-塩化物・炭酸水素塩強塩温泉。成分総計33.3g/kgは化石海水系の強食塩泉では珍しくないですが、副成分になるほど重曹分を含んでいるのはとても貴重。

浴感もホテホテ系の強食塩泉とは趣が異なり、入るほどにおちついてくるような質感をもっています。

【写真 上(左)】 湯づかい変更前の「かんぽの宿」の源泉槽

【写真 下(右)】 貴重な磯部源泉槽 (はやし屋)

いまはほとんどの施設で新源泉を使っているので、149L/minという湧出量はけっして潤沢とはいえないですが、湧出量の少ない高濃度冷鉱泉を使う伝統をもつ温泉地ですから、やりようはあるかと思います。

じっさい、「はやし屋」ではすばらしいお湯が楽しめました。

磯部の旧源泉は枯渇した、あるいは一部の宿で使われているという情報が錯綜し、定かではありません。

「旭館」でNa-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉がつかわれているという情報もありますが詳細不明。

takayamaさんの「群馬の温泉ページ」に掲載されている県薬務課作成の温泉統計(平成11年度温泉利用状況)には、磯部温泉で源泉4(内 利用揚湯泉3、未利用自噴泉1)となっています。

利用源泉のうちひとつは新源泉「恵みの湯」、もうひとつはR4号井( 「かんぽの宿磯部」では「R4号井及び恵みの湯混合泉」使用)で、3つめの利用泉はおそらくR11号井と思われます。

温泉みしゅらん掲示板にR11号井についてのONKEN21さんのカキコ(2001/09/30)があります。

孫引きですが、貴重な情報なので引用します。(出所:2001/9/28(金)付上毛新聞19面社会面)

「安中市嶺(磯部温泉北方)にある市所有の温泉の源泉「R11号井」から、今月下旬、温泉が再び湧出した。昨年3月からくみ上げられず、市が原因を調査していた。現在地下約309mから約33℃の湯が毎分270L湧出している。

R11号井は30年以上前に市内の天然ガス業者が掘り当て、地元の土産「磯部せんべい」の原材料用の予備泉にするなどしていた。市の調査で、温泉をくみ上げる揚湯管と空気を入れるエア管が古くなっていたことが判明。市が今月17日から、1,200万円かけて両方の管を取り替えるなどの工事をした結果21日から再湧出した。

その成分から、この温泉は神経痛や筋肉痛、慢性消化器病などに効果があるという。

市は入浴施設のある「恵みの湯」(郷原)、「R4号井」(同)の源泉も所有している。

R11号井の湧出量は恵みの湯を大幅に上回っており、市は市民が使えるような活用策の検討に乗り出す。」

この記事は2001年のもの、その後R11号井が供用開始されたというハナシはききませんが、その後どうなったのでしょう。

また、この記事から推測すると、「磯部せんべい」の原材料用の本泉というのがべつにありそうです。(そんなはなしもどこかできいたことがある。)

そのほか、やませみさん提供の資料によると「舌切り雀源泉」(CO2-Na-HCO3・Cl冷鉱泉泉温不明 pH=6.5 ER(蒸発残留物)=15.34g/kg」というのもあるようです。

なお、「恵みの湯」開発以前の資料「温泉資源の利用状況及び泉質等一覧表」(県資料/平成6年3月末日現在)によると、源泉4(内 利用揚湯泉2、未利用自噴泉2)、Na-塩化物泉1、Na-塩化物・炭酸水素塩泉2、含二酸化炭素-Na-炭酸水素塩・塩化物泉1で、いずれも深度~450mとなっています。

〔 2010/03/08UP 〕

〔磯部温泉について〕

<プロフィール>

碓氷川河畔にある磯部温泉は、宿数10軒ほどの中規模温泉地です。

大型旅館が多いものの、全体にしっとりと落ちついた空気がただよっています。

「温泉マーク発祥の地」として有名で、これは万治四年(1661)、付近の農民の土地争いに対して幕府(評定所)から出された評決文『上野国碓氷郡上磯部村と中野谷村就野論裁断之覚』の添付絵図に磯部温泉を記した温泉マークがふたつ描かれ、調査の結果、この温泉マークは日本最古のものと判明したといういわれによるものです。(「足湯」脇の説明板より)

【写真 上(左)】 古地図

【写真 下(右)】 日本最古の温泉記号

”磯部せんべい”もよく知られていて、温泉街には磯部せんべいのお店がたくさんあります。

これは小麦粉と砂糖を鉱泉水で練り上げ、薄く焼いたもの。

鉱泉水が含む炭酸成分がふくらしの役目を果たしていると云われ、有馬の炭酸煎餅に近いものかもしれません。また、鉱泉水を使った温泉粥も名物のようです。

シーズンには愛妻橋下に磯部梁もかかり、鮎を味わうことができます。

【写真 上(左)】 磯部梁

【写真 下(右)】 妙義山のそばにあります

磯部は文学と縁が深く、童話「舌切雀」発祥の地(巌谷小波がこの地の伝説をもとに「舌切雀」を執筆したらしい)と云われ、島崎藤村をはじめ多くの作家が滞在し筆をとりました。

磯部公園内にはこの地を訪れた萩原朔太郎、北原白秋、室生犀星らの詩碑が建てられています。

<歴史>(「足湯」脇の説明板などを参考)

「東鑑」のなかに「磯部村此所に塩の湧き出る所あり」との記載があり、鎌倉期から鉱泉の湧出があったとみられます。

天明三年(1783年)、浅間山大噴火の折りに湧出量を増したものの、冷泉のゆえかもっぱら外傷治療のために利用され、浴用とされたのは天保十二年(1841年)大手萬平氏による温泉場開設からと伝わります。

明治期、信越本線が軽井沢まで開通する以前は霧積と同様に避暑地として賑わったらしく、その後も「磯部」駅に近く交通の便がいいことから相応の賑わいを見せたものと思われますが、いまはわりあい静かな温泉地となっています。

平成8年、新源泉「恵みの湯」が開発され、平成13年には公営の日帰り施設「恵みの湯」が開設されました。

【写真 上(左)】 恵みの湯

【写真 下(右)】 恵みの湯の内湯

この施設の開設時には温泉旅館との共栄共存についていろいろと議論されたようで、「恵みの湯」のフロントに旅館のパンフが置かれているのが目につきます。

なお、平成15年12月には旧源泉の湧出所があった「長寿館」前に新源泉を使った足湯も開設されています。(この足湯、なぜかやたらにお湯がいいときがある。)

【写真 上(左)】 足湯

【写真 下(右)】 ここにも温泉記号が・・・

<温泉>

かのベルツ博士が”胃腸の名湯”として賞賛したというお湯は、低温ながら効能ある良泉として知られていたようです。

明治19年に内務省衛生局が編纂した全国の鉱泉リスト「日本鉱泉誌」をやませみさんが整理された「明治の鉱泉リスト」によると、塩ノ久保鉱泉(おそらく磯部と思われる)の成分濃度を示す固形分(いまの蒸発残留物重量に相当)は28.993g/Lで、和倉、田麦(山形)、武庫川、有馬などを抑え、堂々の全国一位に輝いています。

同資料に記載されている泉質は炭酸泉、泉温は16.6℃で、磯部の旧源泉は炭酸分を含む冷鉱泉であったことがわかります。

また、このあたりは以前”塩の窪”と呼ばれていて、塩気の強い鉱泉の湧出があったことがうかがわれます。

もともと湧出量の多い温泉ではなかったらしく、冷鉱泉ということもあって、こぶりの冷たい源泉槽と上がり湯用の大きな真湯槽という組み合わせの浴場が多かったようです。

大きな期待を担って掘削された新源泉は、52.6℃、149L/minの含銅・鉄(2)-Na-塩化物・炭酸水素塩強塩温泉。成分総計33.3g/kgは化石海水系の強食塩泉では珍しくないですが、副成分になるほど重曹分を含んでいるのはとても貴重。

浴感もホテホテ系の強食塩泉とは趣が異なり、入るほどにおちついてくるような質感をもっています。

【写真 上(左)】 湯づかい変更前の「かんぽの宿」の源泉槽

【写真 下(右)】 貴重な磯部源泉槽 (はやし屋)

いまはほとんどの施設で新源泉を使っているので、149L/minという湧出量はけっして潤沢とはいえないですが、湧出量の少ない高濃度冷鉱泉を使う伝統をもつ温泉地ですから、やりようはあるかと思います。

じっさい、「はやし屋」ではすばらしいお湯が楽しめました。

磯部の旧源泉は枯渇した、あるいは一部の宿で使われているという情報が錯綜し、定かではありません。

「旭館」でNa-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉がつかわれているという情報もありますが詳細不明。

takayamaさんの「群馬の温泉ページ」に掲載されている県薬務課作成の温泉統計(平成11年度温泉利用状況)には、磯部温泉で源泉4(内 利用揚湯泉3、未利用自噴泉1)となっています。

利用源泉のうちひとつは新源泉「恵みの湯」、もうひとつはR4号井( 「かんぽの宿磯部」では「R4号井及び恵みの湯混合泉」使用)で、3つめの利用泉はおそらくR11号井と思われます。

温泉みしゅらん掲示板にR11号井についてのONKEN21さんのカキコ(2001/09/30)があります。

孫引きですが、貴重な情報なので引用します。(出所:2001/9/28(金)付上毛新聞19面社会面)

「安中市嶺(磯部温泉北方)にある市所有の温泉の源泉「R11号井」から、今月下旬、温泉が再び湧出した。昨年3月からくみ上げられず、市が原因を調査していた。現在地下約309mから約33℃の湯が毎分270L湧出している。

R11号井は30年以上前に市内の天然ガス業者が掘り当て、地元の土産「磯部せんべい」の原材料用の予備泉にするなどしていた。市の調査で、温泉をくみ上げる揚湯管と空気を入れるエア管が古くなっていたことが判明。市が今月17日から、1,200万円かけて両方の管を取り替えるなどの工事をした結果21日から再湧出した。

その成分から、この温泉は神経痛や筋肉痛、慢性消化器病などに効果があるという。

市は入浴施設のある「恵みの湯」(郷原)、「R4号井」(同)の源泉も所有している。

R11号井の湧出量は恵みの湯を大幅に上回っており、市は市民が使えるような活用策の検討に乗り出す。」

この記事は2001年のもの、その後R11号井が供用開始されたというハナシはききませんが、その後どうなったのでしょう。

また、この記事から推測すると、「磯部せんべい」の原材料用の本泉というのがべつにありそうです。(そんなはなしもどこかできいたことがある。)

そのほか、やませみさん提供の資料によると「舌切り雀源泉」(CO2-Na-HCO3・Cl冷鉱泉泉温不明 pH=6.5 ER(蒸発残留物)=15.34g/kg」というのもあるようです。

なお、「恵みの湯」開発以前の資料「温泉資源の利用状況及び泉質等一覧表」(県資料/平成6年3月末日現在)によると、源泉4(内 利用揚湯泉2、未利用自噴泉2)、Na-塩化物泉1、Na-塩化物・炭酸水素塩泉2、含二酸化炭素-Na-炭酸水素塩・塩化物泉1で、いずれも深度~450mとなっています。

〔 2010/03/08UP 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 磯部温泉 「... | 春向けの10曲 » |