関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 冬向きの洋楽30曲!

ようやく涼しくなってきたので、リンクつなぎなおしてアゲてみます。

-------------------------

2020/11/27 UP(2022/11/30 UP)

30曲で完成版を仕上げてみました。

関連記事 ↓ もどーぞ。

■ 冬の夜のソウル・バラード12曲!

------------------------------------

2020/11/13 UP

あまりに寒いので、つくってみます。

冬の曲はむずかしいな・・・(笑)

今回はUPしながらつくっていきます。

夏バージョン、秋バージョンと同様、1980年代の曲がメインです。

とりあえず、思いつくまま10曲ほど。

ただし、何曲かは消えると思います。

--------------------------------

止まらなくなった(笑)

あとで整理します。

01.Vanessa Williams - Save The Best For Last

〔 From 『The Comfort Zone』(1991)〕

■ 1983年、アフリカ系アメリカ人初のミスアメリカ(第59代)だが、歌の実力も相当なもの。

これは希代のメロディメイカー、Keith Thomasのカラーが前面に出たメロディアスなバラード。

Lady Soulが1990年代に入ってもなお勢いがあったことを物語る1曲。

1994年の「The Sweetest Days」も好メロの名曲。

02.Alexander O'Neal - My Gift To You

〔 From 『My Gift To You』(1988)〕

■ 米国のBCMシンガーだが、なぜか英国で人気があった。

Jam & Lewisとの共作が多く、リズムサンプリングを多用したとんがった曲調がアピールしたのかも。

巨漢で野太い声質だが、バラードでもいい味を出していた。これはそんな1曲で1988年にリリースされたクリスマス・アルバム『My Gift To You』のタイトル曲。

03.Switch - Love Over And Over Again

〔 From 『This Is My Dream』(1980)〕

■ オハイオ州で結成されたファンク&コーラスグループ。Motown系のGordyレーベルから1978年~1981年まで5枚、1984にTotal Experience Recordsに移籍して1枚のアルバム・リリースで、いずれも好盤として知られている。

これは4thALBUMからのミディアム曲で、Bobby DeBargeとPhillip Ingramのファルセットの掛け合いが堪能できる名曲。

04.Commodores - Nightshift

〔 From 『Nightshift』(1985)〕

■ 1985年、看板VocalのLionel Richieが抜けたあと、心機一転放ったヒット曲。

亡きMarvin GayeとJackie Wilsonに捧げたトリビュート・ソング。

Lead VocalsはJ.D. Nicholas&Walter Orange。

個人的にはLionel Richieはあまり好みではないので(笑)、こういう渋いCommodoresに魅力を感じてしまう。

05.Christopher Cross - Swept Away

〔 From 『Back Of My Mind』(1988)〕

■ テキサス州サンアントニオ生まれのAOR系シンガー。

1979年、ALBUM『Christopher Cross』(南から来た男)で彗星のごとくデビューし、名曲「Sailing」は1981年のグラミー賞で5部門を独占した。

「Sailing」や「Arthur's Theme (Best That You Can Do)(ニューヨーク・シティ・セレナーデ)」(フラミンゴ(笑))のイメージがあまりに強いので他の作品がかすみがちだが、透明感あふれるハイトーンを活かした佳曲を以降も多数残している。

夏のイメージが強いが、凜とした冬の朝を思わせるリリカルな曲も。これはそんな1曲。

06.Louise Tucker - Midnight Blue

〔 From 『Midnight Blue』(1982)〕

■ 英国のオペラシンガーが1982年に突如として放ったポップス曲でベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番ハ短調「悲愴」のカバー。デュエットはCharlie Skarbek。

シンセの使い方がこの時代ならではだが、原曲のメロディを活かしたヒーリング感ある曲調は、1990年代に人気を高める”クラシカル・クロスオーバー”のはしりかも。

07.Jesse Colin Young - The Hawk

〔 From 『The Perfect Stranger』(1982)〕

■ 本来はフォークロック/カントリー系のシンガーソングライターだが、1982年という時代の風を受けてAORなALBUM『The Perfect Stranger』をリリース。

Bill Payne(key)、Bill Cuomo(key)、Fred Tackett(g)、Robben Ford(g)、Dean Parks(g)、Mike Porcaro(b)、Carlos Vega(ds)とくれば、AOR路線確定かと・・・(笑)

この後はフォークロック/カントリー系のフィールドに戻るので、このALBUMはJesse Colin Young のエモーショナルな歌声がAORと融合した貴重な作品となった。

08.Tom Snow - Our Song

〔 From 『Hungry Nights』(1982)〕

Lee Sklar(b)、Abraham LaBoriel(b), Jeff Porcaro(ds)、Ed Greene(ds)、Mike Baird(ds)、Lenny Castro(per)のリズム陣に、Richard Page&Tom Kellyのバックヴォーカルときたら、買うしかないかと・・・。

本職はMOR系のコンポーザーで、ヴォーカルのレベルは高いとはいえないが、Richard Page&Tom Kellyの名手2人のバックヴォーカルが手堅くサポートしてなかなかの仕上がりとなっている。

09.Cyndi Lauper - Time After Time

〔 From 『She's So Unusual』(1983)〕

■ なんか、衝動的にリストしたくなった。

デビューアルバムにして「Girls Just Want To Have Fun」とこの曲を盛り込んでくるとは、やはりその才能はただごとじゃない。

この名盤も1983年か・・・。

10.Michael W. Smith - Straight To The Heart

〔 From 『I'll Lead You Home』(1995)〕

■ Contemporary Christian Music(CCM)の代表的アーティスト。

1995年リリースの『I'll Lead You Home』はとくにメロディアスな佳曲がつまった名盤。

「Trilogy: The Other Side Of Me」からの3曲の出来も圧巻。

1990年代中盤、CCMのフィールドには未だAORのエッセンスが残っていた。

11.Boys Town Gang - I Just Can't Help Believing (Dance Mix)

〔 From 『A Cast Of Thousands』(1984)〕

■ Boys Town Ganというと「Can't Take My Eyes Off Of You」(君の瞳に恋してる)一択と思われがちだが、他にもさりげにいい曲がある。

この1点のかげりもないbright感は1980年代前半ならではのもの。

12.Atlantic Starr - Secret Lovers

〔 From 『As The Band Turns』(1985)〕

■ 1980年代のSelf-Contained Groupの代表格。アップチューンもいいけど、とくにバラードに名作が多い。

これは1987年のヒット曲でBarbara Weathersのヴォーカルが冴え渡っている。Paulinho Da CostaのPercussionもさりげに効いて、バラードながらキレのある仕上がり。

13.Marc Jordan - She Used To Be My World

〔 From 『A Hole In The Wall』(1983)〕

■ またしてもMarc Jordanだけど・・・(笑)

これは1983年リリースの日本制作盤(米国盤はないと思う)『A Hole In The Wall』収録のミディアム曲。

前2作に比べるとアップ・チューンはややハードな仕上がりに振れているが、スロー~ミディアム曲はあいかわらずのアダルトな仕上がり。

クレジット(LP)がいま手元にないので確証はないが、おそらくRobbie Buchananと思われるキーボードのフレーズが曲の輪郭を際立たせている。

14.Elton John - I Guess That's Why They Call It The Blues

〔 From 『Too Low For Zero』(1983)〕

■ やっぱりどうしてもElton Johnは外せない(笑)

この曲はたしかシングルで切られてヒットしたと思う。Elton Johnらしい隙のない楽曲構成。

それにしてもこの曲が入ったALBUM『Too Low For Zero』(1983年)、すごみを感じるほどのすばらしい出来じゃわ。

15.The Manhattan Transfer - Birdland

〔 From 『Extensions』(1979)〕

■ AORやBCMのカテゴリーから外れていて、意外と忘れられがちなユニットだけど、1980年代前半には日本でも絶大な人気があった。

これは1979年のヒットALBUM『Extensions』の冒頭を飾る曲で、いま聴きなおしても洗練感がすごい。

16.Alex Bugnon - Missing You

〔 From 『Head Over Heels』(1990)〕

■ 1990年代にジャンルを確立した”Smooth jazz”の担い手のひとりで、音数の多いキーボードに個性。

レーベルはSmooth jazz系の”Orpheus Records”、音の質感も典型的なSmooth jazzで、1970~1980年代のFusionとはあきらかに質感がことなる。

17.Roger Voudouris - On The Ladder

〔 From 『A Guy Like Me』(1980)〕

■ Michael Omartianがプロデュースに入り、関連のスタジオミュージシャンがサポートしてAORなALBUMを1978~1981年に4枚リリースしている米国のシンガー。

これは1980年リリースの3rdALBUM『A Guy Like Me』収録曲。変則的な曲構成の小曲ながら、持ち味のハスキーでエモーショナルな声質がよくあらわされている。

そういえば、1980年頃のAORのALBUMって、こういう味のある小曲がよく挟み込まれていた。

当初、米国ではAORが「Album-Oriented Rock」(Adult-Oriented Rockではなく)の略称として使われていた意味がわかる気がする。

18.Donald Fagen - Maxine

〔 From 『The Nightfly』(1982)〕

■ いままでさんざUPしてるけど、やっぱり外せなかった神曲。どのフレーズを切り取っても洒落っ気にあふれている。Steely Danも好きだけど、個人的にはこっちの方が上かな?

それにしてもこれが35年以上も前の曲とは・・・。

19.Amy Keys - Has It Come To This

〔 From 『Lover's Intuition』(1989)〕

■ これも何度目かのご紹介。1989年にわずか1枚のALBUMしか残していないLady Soulのシンガー。とくに声質が優れているわけじゃないけど、歌いまわしが抜群に巧い。

20.James Ingram & Patti Austin - How Do You Keep The Music Playing

〔 From 『It's Your Night』(1983)〕

■ 御大Quincy Jonesの秘蔵っ子ふたりが華麗なデュエット。

フック抜群なメロディラインながらベタつくことなくサラリと仕上がった、この時代ならではの質感。

21.Giorgio Moroder & Philip Oakey - Together In Electric Dreams

〔 From 『Giorgio Moroder & Philip Oakey』(1985)〕

■ '70年代~'80年代初頭にかけての欧州のディスコ・シーンの中核をなした「ミュンヘン・サウンド」。代表格にSilver Convention、Donna Summer、Boney M.、Baccaraなどがいた。(→こういうの)

4つ打ちベースでベタなメロディが特徴で、日本でもけっこう人気があった。(ある意味ABBAもそうですね。)

個人的には「ミュンヘン・サウンド」がメジャーコード方向に洗練されて、グルーヴと流麗なストリングス(ないしはシンセ)が入ってきたのがハイエナジー(Hi-NRG)だと思っている。

これは、「ミュンヘン・サウンド」の代表的なプロデューサーGiorgio Moroderが1985年にリリースしたヒット曲。1985年といえばハイエナジー(Hi-NRG)の代表曲は概ね出揃っているが、やはりHi-NRGとは微妙に質感が異なる。

「Let's Get Started」/Voyage なんかも同じようなポジションだと思う。

22.Sarah Brightman - Scarborough Fair

〔 From 『La Luna』(2000)〕

■ Sarah Brightmanがイギリスの伝統的バラッドをカバー。透明感あふれるSarahのハイトーンとの相性抜群。

この曲収録の2000年リリース『La Luna』はクラシカル・クロスオーバー屈指の名盤だと思う。

23.Peabo Bryson - Learning The Ways Of Love

〔 From 『Straight From The Heart』(1984)〕

■ 地味だけど佳曲が揃った『Straight From The Heart』からのバラード。

Producer, Written By Michael Masserならではのメロディが際立った曲でRandy Kerberのキーボードも絶妙。

バックがいまいちだと情感過多になりがちな人だけど、Neil Stubenhaus(b)、Carlos Vega(ds)のリズム陣が小気味よく抑えて、AC的な上質な仕上がり。

24.UK Players - So Good To Be Alive

〔 From 『No Way Out』(1982)〕

■ 英国funka latina(ファンカラティーナ)からミディアム曲を1曲。

ALBUMは1982年の『No Way Out』わずか1枚だが、これが名盤で、好き者のあいだではけっこう人気が高い(と思う)。

ベースとサックスの音運びがこの時代ならでは。

25.Whitney Houston - Greatest Love Of All

〔 From 『Whitney Houston(そよ風の贈りもの)』(1985)〕

■ デビュー・アルバム『そよ風の贈りもの』収録の壮大なバラードで、Michael Masserの華麗なメロディが際立っている。

一般的には1992年の『ボディガード』/「I Will Always Love You」が有名だと思うけど、個人的にはこのALBUMと次作の『Whitney』(1987)の方がはるかにレベルは高いと思う。

筆者は「洋楽1983年ピーク説」を勝手に唱えていますが、これらのALBUMを聴くと、BCM(ブラコン)のピークはもっと後かもしれぬと思えてくる。

米国のポピュラー音楽界は、この素晴らしい才能をあまりに早くに失った。

26.Lisa - Rocket To Your Heart (Hot Tracks Remix_1983)

〔 From 『Lisa』(1983)〕

最初、ハイエナジー(Hi-NRG)の代表曲としてHazell Dean - Evergreenをリストしていたが、やっぱりこっちかな?

San FranciscoのHi-NRGレーベル、Moby Dickからのリリース。

21.「Together In Electric Dreams」と聴きくらべると、質感の違いがよくわかる。

27.Olivia Newton John & David Foster - The Best Of Me

〔 From 『David Foster』(1986)〕

■ 1983年の『The Best Of Me』、1986年の『David Foster』と初期2枚のソロアルバムで続けて収録された名曲。

『The Best Of Me』はソロ・ヴォーカルだったが、こちらはOlivia Newton Johnとのデュエット。

個人的にはDavid Fosterの才能のピークは1983年だと思っていて、『The Best Of Me』を聴くと、その類い希なメロディ・メイカーぶりがよくわかる。

28.Michael McDonald - Our Love (Remix)

〔 From 『No Lookin' Back』(1985)〕

■ 1985年リリース『No Lookin' Back』収録のエモーショナルなバラード。

こちらも個人的にだが、Michael McDonaldの最高作だと勝手に思っている。

こういうメロディライン、曲構成は天性の才能がないとつくり出せないと思う。

29.Kathy Troccoli - If I'm not in love

〔 From 『Kathy Troccoli』(1994)〕

■ 米国CCM(Contemporary Christian Music)系の女性ヴォーカリスト。

これは1994年リリースの『Kathy Troccoli』収録曲で、伊藤由奈の「Endless Story」の原曲。

(番外)伊藤由奈 - Endless Story

■ ↑の2曲、聴き比べると洋楽と邦楽の女性ヴォーカルの持ち味のちがいがよくわかる。

個人的には、伊藤由奈Vers.方が好きだけど・・・。

日本のハイトーン系の女性ヴォーカルは、世界的にも貴重な存在では?

30.Journey - When You Love A Woman

〔 From 『Trial By Fire』(1996)〕

■ 前作『Raised On Radio〜時を駆けて』(1986)から実に10年を経た1996年、Steve Perry、Neal Schon、Jonathan Cainが顔を揃えてつくりあげたALBUM『Trial By Fire』。

なかでもこの曲のできは出色で、数あるJourneyのバラードのなかでもベストかも・・・。

しかしこの曲を聴くと、Neal Schonのギター、Jonathan Cainのキーボードがいかに重要な役割を果たしているかがわかる。

そしてSteve Perry。やっぱり「Steve PerryなくしてJourneyなし」だと思う。

1996年、この奇跡のような名曲を残しながら、以降、いまに至るまでJourneyでSteve Perryの歌声は聴けていない。

---------------------------------------

● 春向きの洋楽

● 夏向きの洋楽

● 秋向きの洋楽

● 冬向きの洋楽

↓こっちも聴いてね

1983年洋楽ピーク説

〔関連記事〕

■ 洋楽1983年ピーク説

■ 1983年洋楽ピーク説(名曲編)

■ グルーヴ&ハイトーン (グルーヴってなに・・・?)

■ 1980年代中盤の夏ソング

■ 1980年代のサントラ(&CM)

■ 初夏のグルーヴ曲20曲

■ AOR系名曲を100曲!

■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)

-------------------------

2020/11/27 UP(2022/11/30 UP)

30曲で完成版を仕上げてみました。

関連記事 ↓ もどーぞ。

■ 冬の夜のソウル・バラード12曲!

------------------------------------

2020/11/13 UP

あまりに寒いので、つくってみます。

冬の曲はむずかしいな・・・(笑)

今回はUPしながらつくっていきます。

夏バージョン、秋バージョンと同様、1980年代の曲がメインです。

とりあえず、思いつくまま10曲ほど。

ただし、何曲かは消えると思います。

--------------------------------

止まらなくなった(笑)

あとで整理します。

01.Vanessa Williams - Save The Best For Last

〔 From 『The Comfort Zone』(1991)〕

■ 1983年、アフリカ系アメリカ人初のミスアメリカ(第59代)だが、歌の実力も相当なもの。

これは希代のメロディメイカー、Keith Thomasのカラーが前面に出たメロディアスなバラード。

Lady Soulが1990年代に入ってもなお勢いがあったことを物語る1曲。

1994年の「The Sweetest Days」も好メロの名曲。

02.Alexander O'Neal - My Gift To You

〔 From 『My Gift To You』(1988)〕

■ 米国のBCMシンガーだが、なぜか英国で人気があった。

Jam & Lewisとの共作が多く、リズムサンプリングを多用したとんがった曲調がアピールしたのかも。

巨漢で野太い声質だが、バラードでもいい味を出していた。これはそんな1曲で1988年にリリースされたクリスマス・アルバム『My Gift To You』のタイトル曲。

03.Switch - Love Over And Over Again

〔 From 『This Is My Dream』(1980)〕

■ オハイオ州で結成されたファンク&コーラスグループ。Motown系のGordyレーベルから1978年~1981年まで5枚、1984にTotal Experience Recordsに移籍して1枚のアルバム・リリースで、いずれも好盤として知られている。

これは4thALBUMからのミディアム曲で、Bobby DeBargeとPhillip Ingramのファルセットの掛け合いが堪能できる名曲。

04.Commodores - Nightshift

〔 From 『Nightshift』(1985)〕

■ 1985年、看板VocalのLionel Richieが抜けたあと、心機一転放ったヒット曲。

亡きMarvin GayeとJackie Wilsonに捧げたトリビュート・ソング。

Lead VocalsはJ.D. Nicholas&Walter Orange。

個人的にはLionel Richieはあまり好みではないので(笑)、こういう渋いCommodoresに魅力を感じてしまう。

05.Christopher Cross - Swept Away

〔 From 『Back Of My Mind』(1988)〕

■ テキサス州サンアントニオ生まれのAOR系シンガー。

1979年、ALBUM『Christopher Cross』(南から来た男)で彗星のごとくデビューし、名曲「Sailing」は1981年のグラミー賞で5部門を独占した。

「Sailing」や「Arthur's Theme (Best That You Can Do)(ニューヨーク・シティ・セレナーデ)」(フラミンゴ(笑))のイメージがあまりに強いので他の作品がかすみがちだが、透明感あふれるハイトーンを活かした佳曲を以降も多数残している。

夏のイメージが強いが、凜とした冬の朝を思わせるリリカルな曲も。これはそんな1曲。

06.Louise Tucker - Midnight Blue

〔 From 『Midnight Blue』(1982)〕

■ 英国のオペラシンガーが1982年に突如として放ったポップス曲でベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番ハ短調「悲愴」のカバー。デュエットはCharlie Skarbek。

シンセの使い方がこの時代ならではだが、原曲のメロディを活かしたヒーリング感ある曲調は、1990年代に人気を高める”クラシカル・クロスオーバー”のはしりかも。

07.Jesse Colin Young - The Hawk

〔 From 『The Perfect Stranger』(1982)〕

■ 本来はフォークロック/カントリー系のシンガーソングライターだが、1982年という時代の風を受けてAORなALBUM『The Perfect Stranger』をリリース。

Bill Payne(key)、Bill Cuomo(key)、Fred Tackett(g)、Robben Ford(g)、Dean Parks(g)、Mike Porcaro(b)、Carlos Vega(ds)とくれば、AOR路線確定かと・・・(笑)

この後はフォークロック/カントリー系のフィールドに戻るので、このALBUMはJesse Colin Young のエモーショナルな歌声がAORと融合した貴重な作品となった。

08.Tom Snow - Our Song

〔 From 『Hungry Nights』(1982)〕

Lee Sklar(b)、Abraham LaBoriel(b), Jeff Porcaro(ds)、Ed Greene(ds)、Mike Baird(ds)、Lenny Castro(per)のリズム陣に、Richard Page&Tom Kellyのバックヴォーカルときたら、買うしかないかと・・・。

本職はMOR系のコンポーザーで、ヴォーカルのレベルは高いとはいえないが、Richard Page&Tom Kellyの名手2人のバックヴォーカルが手堅くサポートしてなかなかの仕上がりとなっている。

09.Cyndi Lauper - Time After Time

〔 From 『She's So Unusual』(1983)〕

■ なんか、衝動的にリストしたくなった。

デビューアルバムにして「Girls Just Want To Have Fun」とこの曲を盛り込んでくるとは、やはりその才能はただごとじゃない。

この名盤も1983年か・・・。

10.Michael W. Smith - Straight To The Heart

〔 From 『I'll Lead You Home』(1995)〕

■ Contemporary Christian Music(CCM)の代表的アーティスト。

1995年リリースの『I'll Lead You Home』はとくにメロディアスな佳曲がつまった名盤。

「Trilogy: The Other Side Of Me」からの3曲の出来も圧巻。

1990年代中盤、CCMのフィールドには未だAORのエッセンスが残っていた。

11.Boys Town Gang - I Just Can't Help Believing (Dance Mix)

〔 From 『A Cast Of Thousands』(1984)〕

■ Boys Town Ganというと「Can't Take My Eyes Off Of You」(君の瞳に恋してる)一択と思われがちだが、他にもさりげにいい曲がある。

この1点のかげりもないbright感は1980年代前半ならではのもの。

12.Atlantic Starr - Secret Lovers

〔 From 『As The Band Turns』(1985)〕

■ 1980年代のSelf-Contained Groupの代表格。アップチューンもいいけど、とくにバラードに名作が多い。

これは1987年のヒット曲でBarbara Weathersのヴォーカルが冴え渡っている。Paulinho Da CostaのPercussionもさりげに効いて、バラードながらキレのある仕上がり。

13.Marc Jordan - She Used To Be My World

〔 From 『A Hole In The Wall』(1983)〕

■ またしてもMarc Jordanだけど・・・(笑)

これは1983年リリースの日本制作盤(米国盤はないと思う)『A Hole In The Wall』収録のミディアム曲。

前2作に比べるとアップ・チューンはややハードな仕上がりに振れているが、スロー~ミディアム曲はあいかわらずのアダルトな仕上がり。

クレジット(LP)がいま手元にないので確証はないが、おそらくRobbie Buchananと思われるキーボードのフレーズが曲の輪郭を際立たせている。

14.Elton John - I Guess That's Why They Call It The Blues

〔 From 『Too Low For Zero』(1983)〕

■ やっぱりどうしてもElton Johnは外せない(笑)

この曲はたしかシングルで切られてヒットしたと思う。Elton Johnらしい隙のない楽曲構成。

それにしてもこの曲が入ったALBUM『Too Low For Zero』(1983年)、すごみを感じるほどのすばらしい出来じゃわ。

15.The Manhattan Transfer - Birdland

〔 From 『Extensions』(1979)〕

■ AORやBCMのカテゴリーから外れていて、意外と忘れられがちなユニットだけど、1980年代前半には日本でも絶大な人気があった。

これは1979年のヒットALBUM『Extensions』の冒頭を飾る曲で、いま聴きなおしても洗練感がすごい。

16.Alex Bugnon - Missing You

〔 From 『Head Over Heels』(1990)〕

■ 1990年代にジャンルを確立した”Smooth jazz”の担い手のひとりで、音数の多いキーボードに個性。

レーベルはSmooth jazz系の”Orpheus Records”、音の質感も典型的なSmooth jazzで、1970~1980年代のFusionとはあきらかに質感がことなる。

17.Roger Voudouris - On The Ladder

〔 From 『A Guy Like Me』(1980)〕

■ Michael Omartianがプロデュースに入り、関連のスタジオミュージシャンがサポートしてAORなALBUMを1978~1981年に4枚リリースしている米国のシンガー。

これは1980年リリースの3rdALBUM『A Guy Like Me』収録曲。変則的な曲構成の小曲ながら、持ち味のハスキーでエモーショナルな声質がよくあらわされている。

そういえば、1980年頃のAORのALBUMって、こういう味のある小曲がよく挟み込まれていた。

当初、米国ではAORが「Album-Oriented Rock」(Adult-Oriented Rockではなく)の略称として使われていた意味がわかる気がする。

18.Donald Fagen - Maxine

〔 From 『The Nightfly』(1982)〕

■ いままでさんざUPしてるけど、やっぱり外せなかった神曲。どのフレーズを切り取っても洒落っ気にあふれている。Steely Danも好きだけど、個人的にはこっちの方が上かな?

それにしてもこれが35年以上も前の曲とは・・・。

19.Amy Keys - Has It Come To This

〔 From 『Lover's Intuition』(1989)〕

■ これも何度目かのご紹介。1989年にわずか1枚のALBUMしか残していないLady Soulのシンガー。とくに声質が優れているわけじゃないけど、歌いまわしが抜群に巧い。

20.James Ingram & Patti Austin - How Do You Keep The Music Playing

〔 From 『It's Your Night』(1983)〕

■ 御大Quincy Jonesの秘蔵っ子ふたりが華麗なデュエット。

フック抜群なメロディラインながらベタつくことなくサラリと仕上がった、この時代ならではの質感。

21.Giorgio Moroder & Philip Oakey - Together In Electric Dreams

〔 From 『Giorgio Moroder & Philip Oakey』(1985)〕

■ '70年代~'80年代初頭にかけての欧州のディスコ・シーンの中核をなした「ミュンヘン・サウンド」。代表格にSilver Convention、Donna Summer、Boney M.、Baccaraなどがいた。(→こういうの)

4つ打ちベースでベタなメロディが特徴で、日本でもけっこう人気があった。(ある意味ABBAもそうですね。)

個人的には「ミュンヘン・サウンド」がメジャーコード方向に洗練されて、グルーヴと流麗なストリングス(ないしはシンセ)が入ってきたのがハイエナジー(Hi-NRG)だと思っている。

これは、「ミュンヘン・サウンド」の代表的なプロデューサーGiorgio Moroderが1985年にリリースしたヒット曲。1985年といえばハイエナジー(Hi-NRG)の代表曲は概ね出揃っているが、やはりHi-NRGとは微妙に質感が異なる。

「Let's Get Started」/Voyage なんかも同じようなポジションだと思う。

22.Sarah Brightman - Scarborough Fair

〔 From 『La Luna』(2000)〕

■ Sarah Brightmanがイギリスの伝統的バラッドをカバー。透明感あふれるSarahのハイトーンとの相性抜群。

この曲収録の2000年リリース『La Luna』はクラシカル・クロスオーバー屈指の名盤だと思う。

23.Peabo Bryson - Learning The Ways Of Love

〔 From 『Straight From The Heart』(1984)〕

■ 地味だけど佳曲が揃った『Straight From The Heart』からのバラード。

Producer, Written By Michael Masserならではのメロディが際立った曲でRandy Kerberのキーボードも絶妙。

バックがいまいちだと情感過多になりがちな人だけど、Neil Stubenhaus(b)、Carlos Vega(ds)のリズム陣が小気味よく抑えて、AC的な上質な仕上がり。

24.UK Players - So Good To Be Alive

〔 From 『No Way Out』(1982)〕

■ 英国funka latina(ファンカラティーナ)からミディアム曲を1曲。

ALBUMは1982年の『No Way Out』わずか1枚だが、これが名盤で、好き者のあいだではけっこう人気が高い(と思う)。

ベースとサックスの音運びがこの時代ならでは。

25.Whitney Houston - Greatest Love Of All

〔 From 『Whitney Houston(そよ風の贈りもの)』(1985)〕

■ デビュー・アルバム『そよ風の贈りもの』収録の壮大なバラードで、Michael Masserの華麗なメロディが際立っている。

一般的には1992年の『ボディガード』/「I Will Always Love You」が有名だと思うけど、個人的にはこのALBUMと次作の『Whitney』(1987)の方がはるかにレベルは高いと思う。

筆者は「洋楽1983年ピーク説」を勝手に唱えていますが、これらのALBUMを聴くと、BCM(ブラコン)のピークはもっと後かもしれぬと思えてくる。

米国のポピュラー音楽界は、この素晴らしい才能をあまりに早くに失った。

26.Lisa - Rocket To Your Heart (Hot Tracks Remix_1983)

〔 From 『Lisa』(1983)〕

最初、ハイエナジー(Hi-NRG)の代表曲としてHazell Dean - Evergreenをリストしていたが、やっぱりこっちかな?

San FranciscoのHi-NRGレーベル、Moby Dickからのリリース。

21.「Together In Electric Dreams」と聴きくらべると、質感の違いがよくわかる。

27.Olivia Newton John & David Foster - The Best Of Me

〔 From 『David Foster』(1986)〕

■ 1983年の『The Best Of Me』、1986年の『David Foster』と初期2枚のソロアルバムで続けて収録された名曲。

『The Best Of Me』はソロ・ヴォーカルだったが、こちらはOlivia Newton Johnとのデュエット。

個人的にはDavid Fosterの才能のピークは1983年だと思っていて、『The Best Of Me』を聴くと、その類い希なメロディ・メイカーぶりがよくわかる。

28.Michael McDonald - Our Love (Remix)

〔 From 『No Lookin' Back』(1985)〕

■ 1985年リリース『No Lookin' Back』収録のエモーショナルなバラード。

こちらも個人的にだが、Michael McDonaldの最高作だと勝手に思っている。

こういうメロディライン、曲構成は天性の才能がないとつくり出せないと思う。

29.Kathy Troccoli - If I'm not in love

〔 From 『Kathy Troccoli』(1994)〕

■ 米国CCM(Contemporary Christian Music)系の女性ヴォーカリスト。

これは1994年リリースの『Kathy Troccoli』収録曲で、伊藤由奈の「Endless Story」の原曲。

(番外)伊藤由奈 - Endless Story

■ ↑の2曲、聴き比べると洋楽と邦楽の女性ヴォーカルの持ち味のちがいがよくわかる。

個人的には、伊藤由奈Vers.方が好きだけど・・・。

日本のハイトーン系の女性ヴォーカルは、世界的にも貴重な存在では?

30.Journey - When You Love A Woman

〔 From 『Trial By Fire』(1996)〕

■ 前作『Raised On Radio〜時を駆けて』(1986)から実に10年を経た1996年、Steve Perry、Neal Schon、Jonathan Cainが顔を揃えてつくりあげたALBUM『Trial By Fire』。

なかでもこの曲のできは出色で、数あるJourneyのバラードのなかでもベストかも・・・。

しかしこの曲を聴くと、Neal Schonのギター、Jonathan Cainのキーボードがいかに重要な役割を果たしているかがわかる。

そしてSteve Perry。やっぱり「Steve PerryなくしてJourneyなし」だと思う。

1996年、この奇跡のような名曲を残しながら、以降、いまに至るまでJourneyでSteve Perryの歌声は聴けていない。

---------------------------------------

● 春向きの洋楽

● 夏向きの洋楽

● 秋向きの洋楽

● 冬向きの洋楽

↓こっちも聴いてね

1983年洋楽ピーク説

〔関連記事〕

■ 洋楽1983年ピーク説

■ 1983年洋楽ピーク説(名曲編)

■ グルーヴ&ハイトーン (グルーヴってなに・・・?)

■ 1980年代中盤の夏ソング

■ 1980年代のサントラ(&CM)

■ 初夏のグルーヴ曲20曲

■ AOR系名曲を100曲!

■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ Poppin'Partyの5曲 ~ 声優ユニットの底力 ~

JとかSKとかの露出度が減って、TVの音楽番組はひたすら「昭和の名曲」に向かっているけど、現役で、もっととりあげられてもいいジャンルがあると思う。

たとえば、メディアミックス系の「BanG_Dream!」(バンドリ)とか・・・。

なかでも、Poppin'Party(ポッピンパーティ/ポピパ)はかなりの実力派。

今回5曲ほどリンクUPしてみました。

メンバーはすべて声優。

愛美(戸山 香澄) ボーカル/ギター

大塚紗英(花園 たえ) ギター

西本りみ(牛込 りみ) ベース

大橋彩香(山吹 沙綾) ドラムス

伊藤彩沙(市ヶ谷 有咲) キーボード

楽曲の多くは、音楽制作集団「Elements Garden」が担当。

プロのクリエイターの楽曲なので曲のレベルが高い。

そしてメンバーの技倆も相当なもの。

それぞれの楽器が濁らずに、クリアに響いてくるのがいい。

たとえば大橋彩香さんの手数の多い変拍子混じりのドラムス、ひたすらカウンターメロやリフを奏でつづける大塚紗英さんの存在感あふれるギターとか・・・。

とくに大橋彩香さんのドラムス、個人的に大好物なんですけど(笑)

最初聴いたとき、プログレ(プログレッシブ・ロック)かと思った。

にこやかに微笑みながらこのドラミングとは、にわかに信じられん。

↓ 典型的なプログレのドラミング。

■ Le Orme(イタリア) - La Fabbricante D'Angeli

そこらへんのJ-POP(ROCK)グループよりもアンサンブルやハーモニーがしっかりしている。

多彩な”キメ”や、透明感あふれる落ちサビなど、確かな実力が感じられる。

リードボーカルの愛美さん自らギターを抱え、楽器に対するこだわりは相当強いユニットとみた。

■ 愛美「カザニア」MV (TVアニメ「現実主義勇者の王国再建記」EDテーマ)

愛美のボーカルはミディアム~アップで芯のとおった力感、スローではフェミニンなハイトーンと使い分け、変拍子炸裂の↑ のソロ曲を聴いても、”難曲キラー”であることがわかる。

滑舌とヒーカップのキレは声優系シンガーならではのもの。

ときおり繰り出される、ハイトーンに突き抜ける大橋彩香さんのボーカルもかなりのもの。

-------------------------

■ 八月のif - Poppin'Party

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「1000回潤んだ空」【期間限定】

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜」(「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY3より)

【Poppin'Party】ライブ映像「STAR BEAT!~ホシノコドウ~ Acoustic Ver.」【BanG Dream! 5th☆LIVE】

↑ スロー曲で際立つ”底力”。

さすがに”声のプロ”たちだけあって、それぞれ声質にオリジナリティあり。

おのおの声量ぱっちりなのに、煩くならず優しく収まるところは声質のなせるわざか。

ひょっとして西本りみさんのベースって、フレットレス?

ならではの深い響きが場を支えている。

そして安定感あふれる大橋彩香さんのハモリとタンバリンでのリズムキープ。

含蓄ある大塚紗英さんのアコースティックギター。

伊藤彩沙さんのキーボードも経験が浅いわりには大健闘。

やっぱり相当にアーティスティックなユニットかと。

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「ミライトレイン」(「Astral Harmony」より)

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」

個人的には、日本のガールズバンドの最高峰はプリンセス・プリンセスだと思っているが、Poppin'Partyはプリプリ以来の実力派ユニットでは?

たとえば、メディアミックス系の「BanG_Dream!」(バンドリ)とか・・・。

なかでも、Poppin'Party(ポッピンパーティ/ポピパ)はかなりの実力派。

今回5曲ほどリンクUPしてみました。

メンバーはすべて声優。

愛美(戸山 香澄) ボーカル/ギター

大塚紗英(花園 たえ) ギター

西本りみ(牛込 りみ) ベース

大橋彩香(山吹 沙綾) ドラムス

伊藤彩沙(市ヶ谷 有咲) キーボード

楽曲の多くは、音楽制作集団「Elements Garden」が担当。

プロのクリエイターの楽曲なので曲のレベルが高い。

そしてメンバーの技倆も相当なもの。

それぞれの楽器が濁らずに、クリアに響いてくるのがいい。

たとえば大橋彩香さんの手数の多い変拍子混じりのドラムス、ひたすらカウンターメロやリフを奏でつづける大塚紗英さんの存在感あふれるギターとか・・・。

とくに大橋彩香さんのドラムス、個人的に大好物なんですけど(笑)

最初聴いたとき、プログレ(プログレッシブ・ロック)かと思った。

にこやかに微笑みながらこのドラミングとは、にわかに信じられん。

↓ 典型的なプログレのドラミング。

■ Le Orme(イタリア) - La Fabbricante D'Angeli

そこらへんのJ-POP(ROCK)グループよりもアンサンブルやハーモニーがしっかりしている。

多彩な”キメ”や、透明感あふれる落ちサビなど、確かな実力が感じられる。

リードボーカルの愛美さん自らギターを抱え、楽器に対するこだわりは相当強いユニットとみた。

■ 愛美「カザニア」MV (TVアニメ「現実主義勇者の王国再建記」EDテーマ)

愛美のボーカルはミディアム~アップで芯のとおった力感、スローではフェミニンなハイトーンと使い分け、変拍子炸裂の↑ のソロ曲を聴いても、”難曲キラー”であることがわかる。

滑舌とヒーカップのキレは声優系シンガーならではのもの。

ときおり繰り出される、ハイトーンに突き抜ける大橋彩香さんのボーカルもかなりのもの。

-------------------------

■ 八月のif - Poppin'Party

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「1000回潤んだ空」【期間限定】

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜」(「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY3より)

【Poppin'Party】ライブ映像「STAR BEAT!~ホシノコドウ~ Acoustic Ver.」【BanG Dream! 5th☆LIVE】

↑ スロー曲で際立つ”底力”。

さすがに”声のプロ”たちだけあって、それぞれ声質にオリジナリティあり。

おのおの声量ぱっちりなのに、煩くならず優しく収まるところは声質のなせるわざか。

ひょっとして西本りみさんのベースって、フレットレス?

ならではの深い響きが場を支えている。

そして安定感あふれる大橋彩香さんのハモリとタンバリンでのリズムキープ。

含蓄ある大塚紗英さんのアコースティックギター。

伊藤彩沙さんのキーボードも経験が浅いわりには大健闘。

やっぱり相当にアーティスティックなユニットかと。

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「ミライトレイン」(「Astral Harmony」より)

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」

個人的には、日本のガールズバンドの最高峰はプリンセス・プリンセスだと思っているが、Poppin'Partyはプリプリ以来の実力派ユニットでは?

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ またしても昭和の名曲特集

テレ朝でさきほど放送してた「今聴きたい !昭和の名曲 心にしみる恋愛ソングTOP60」。

またしてもの昭和歌謡ものだったけど、やっぱり完聴してた(笑)

こういう人間がいるから、各局でヘビロテされるのかと。

1位はサザンのいとしのエリー。

■ いとしのエリー - サザンオールスターズ

やっぱり初期サザンは強い。

ちょっと今回気になった、というか再認識したことがあったので、5点ほど書き出してみます。

1.三木たかし氏の圧倒的作曲力

一音たりともムダな音がない。

■ 别れの予感 - テレサ・テン

そういえば、馬飼野康二氏も名曲を量産していた。

■ Blue Sky Blue - 西城秀樹

もの凄いスケール感。西城秀樹屈指の名唱かも。

筒美京平氏だけじゃない。こういうプロたちがあまたの昭和の名曲を生み出したのだと思う。

2.イントロの魔力

イントロからサビメロ状態。一気に曳き込まれる名曲たち。

■ 恋におちて -Fall in love- - 小林明子(Covered)

■ LOVE LOVE LOVE - DREAMS COME TRUE

3.(初期の)久保田利伸が角松敏生に似ている件

声質だけでなく、曲調も似ている。

■ Missing - 久保田利伸

■ I Need You - 角松敏生

4.曲に入り込んでる洋楽のパッセージ

”オリビア”は、Olivia Newton-John。

日々の生活に洋楽がごく自然に入りこんでいた。

■ オリビアを聴きながら - 杏里

■ 私はピアノ - サザンオールスターズ(原 由子)

こちらにはLarry CarltonとBilly Joelが登場。

荒削りだけど、ポップ・ミュージックの醍醐味が詰まっている貴重な初期サザンのLIVE。

リードとってるのになぜか裏メロにいってしまう、原さんのヴォーカルが好きすぎる。

5.「悲しみは雪のように」と「見つめていたい」

浜田省吾の方が先なんですけど・・・(笑)

■ 悲しみは雪のように - 浜田省吾(1981年9月21日リリース)

■ Every Breath You Take (見つめていたい) - The Police (1983年5月リリース)

またしてもの昭和歌謡ものだったけど、やっぱり完聴してた(笑)

こういう人間がいるから、各局でヘビロテされるのかと。

1位はサザンのいとしのエリー。

■ いとしのエリー - サザンオールスターズ

やっぱり初期サザンは強い。

ちょっと今回気になった、というか再認識したことがあったので、5点ほど書き出してみます。

1.三木たかし氏の圧倒的作曲力

一音たりともムダな音がない。

■ 别れの予感 - テレサ・テン

そういえば、馬飼野康二氏も名曲を量産していた。

■ Blue Sky Blue - 西城秀樹

もの凄いスケール感。西城秀樹屈指の名唱かも。

筒美京平氏だけじゃない。こういうプロたちがあまたの昭和の名曲を生み出したのだと思う。

2.イントロの魔力

イントロからサビメロ状態。一気に曳き込まれる名曲たち。

■ 恋におちて -Fall in love- - 小林明子(Covered)

■ LOVE LOVE LOVE - DREAMS COME TRUE

3.(初期の)久保田利伸が角松敏生に似ている件

声質だけでなく、曲調も似ている。

■ Missing - 久保田利伸

■ I Need You - 角松敏生

4.曲に入り込んでる洋楽のパッセージ

”オリビア”は、Olivia Newton-John。

日々の生活に洋楽がごく自然に入りこんでいた。

■ オリビアを聴きながら - 杏里

■ 私はピアノ - サザンオールスターズ(原 由子)

こちらにはLarry CarltonとBilly Joelが登場。

荒削りだけど、ポップ・ミュージックの醍醐味が詰まっている貴重な初期サザンのLIVE。

リードとってるのになぜか裏メロにいってしまう、原さんのヴォーカルが好きすぎる。

5.「悲しみは雪のように」と「見つめていたい」

浜田省吾の方が先なんですけど・・・(笑)

■ 悲しみは雪のように - 浜田省吾(1981年9月21日リリース)

■ Every Breath You Take (見つめていたい) - The Police (1983年5月リリース)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ NHKの音楽番組

数日前に録画したNHKの浜崎あゆみ特集(再放送?)視てみました。

やっぱり歌唱力が凄い。

この実力あっての人気だったと思う。

質のいい音楽があたりまえにメジャーで売れた、しあわせな時代。

■ Voyage - 浜崎あゆみ

■ Who... - 浜崎あゆみ (ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2012-2013 A ~WAKE UP~)

-------------------------

「SONGS」で絢香の特集やるそうです。

■ 手をつなごう - 絢香

NHK総合「SONGS」

10月12日(木)22:00~22:45

再放送:10月16日(月)23:50~0:35

出演:大泉洋 / 絢香 / 菊池亮太

VTR出演:アンジェラ・アキ / Taka(ONE OK ROCK) / 三浦大知

「VTR出演:アンジェラ・アキ」って、目が点だったけどどうやらメッセージのみのよう。

→ 関連情報

■ Home - ANGELA AKI アンジェラ・アキ MY KEYS 2006 in Budokan

■ This Love - ANGELA AKI アンジェラ・アキ October 15 LIVE

日本が生んだ至高のシンガー・ソングライター。

”エモーショナル”ということばは、この人のためにある。

ぜひぜひ「SONGS」の特集に出演してほしい。

そして本格的な活動再開を・・・。

このところのNHKの音楽番組の充実ぶりってやたらに凄いわ。

この路線で音楽の素晴らしさを伝えつづけてほしい。

やっぱり歌唱力が凄い。

この実力あっての人気だったと思う。

質のいい音楽があたりまえにメジャーで売れた、しあわせな時代。

■ Voyage - 浜崎あゆみ

■ Who... - 浜崎あゆみ (ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2012-2013 A ~WAKE UP~)

-------------------------

「SONGS」で絢香の特集やるそうです。

■ 手をつなごう - 絢香

NHK総合「SONGS」

10月12日(木)22:00~22:45

再放送:10月16日(月)23:50~0:35

出演:大泉洋 / 絢香 / 菊池亮太

VTR出演:アンジェラ・アキ / Taka(ONE OK ROCK) / 三浦大知

「VTR出演:アンジェラ・アキ」って、目が点だったけどどうやらメッセージのみのよう。

→ 関連情報

■ Home - ANGELA AKI アンジェラ・アキ MY KEYS 2006 in Budokan

■ This Love - ANGELA AKI アンジェラ・アキ October 15 LIVE

日本が生んだ至高のシンガー・ソングライター。

”エモーショナル”ということばは、この人のためにある。

ぜひぜひ「SONGS」の特集に出演してほしい。

そして本格的な活動再開を・・・。

このところのNHKの音楽番組の充実ぶりってやたらに凄いわ。

この路線で音楽の素晴らしさを伝えつづけてほしい。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ キャンディーズの秘密

現在放送中の音楽番組、最新曲と昔の曲のレベル差がありすぎて・・・。

同じ国の音楽シーンとはとても思えず。

まぁ、当然例外はあるけどね。

■ more than words - 羊文学

■ マジックアワー - 緑黄色社会

■ 夏に溺れる - Bocchi

■ Living My Life - milet

■ 10月無口な君を忘れる - あたらよ

■ 私じゃなかった? - みさき

優れた才能はたくさんあるのに、

メディアのとりあげが偏りすぎてる気がする。

もっと音楽の幅に広がりを。

今回のJ騒動ですこしは是正されるのかな。

いまのジャンル枠でいくならば、

男子ユニットの実力差を考えると、K-POPに一気に席巻されてしまう気がする・・・。

-------------------------

ところで10月7日にNHKBSプレミアムで放送された「名盤ドキュメント キャンディーズ『年下の男の子』」。

素晴らしい内容だった。

これだけの有能なスタッフやミュージシャンがいたから、歴史に残る名作が生み出されたのだと思う。

これの番組をなぞるようなWeb記事がUPされていたので、ご紹介してみます。

キャンディーズの作曲・編曲・作詞を担当した穂口雄右氏の貴重なコメント(1998年4月4日)です。

第1回「出会い」

「音楽は刺激だけに片寄ると一過性になり、普遍性を高めるとヒット性が下がります。作曲家として最も苦労した点は、3次元の広がりと時間軸との融合であり、またそのことが楽しみでもありました。」

第2回「年下の男の子」

Blue note使ってたんだ。どうりで洋楽の香りがした。

『これは歌謡曲じゃない』一聴で見抜く渡辺プロの社長。

誰もかれもがプロだわ・・・。

■ 年下の男の子 - キャンディーズ

ヒーカップがこんなにバリバリに効いていたとは、改めて聴きなおしてびっくり。

それにサックスやピアノの振る舞い、完璧に洋楽じゃわ。

そういえばドリフの音楽だって、ずいぶんR&B入ってたもんね。

第3回「春一番」

作詞、作曲、編曲:穂口雄右氏。

■ 春一番 - キャンディーズ

イントロのギター(水谷公夫氏)のフレーズがディストーションの効いたマイナーペンタトニック。

売れるべくして売れた曲だと思う。

それにしてもこの異常に揃ったユニゾンはいったい何事?

だから「春ですねぇ」のコーラスが際立って聴こえる。

第4回「キャンディーズとの別れ」

「キャンディーズはピンクレディーとは違います。音楽的で、上品で、そしてよりミュージシャンに近いグループです。」

「新しい挑戦は、より音楽的なレコーディングシステムです。スタジオミュージシャンにも新しい人材を登用しました。Dr.林立夫、Bass.後藤次利、Piano.佐藤準、Guiter.松原正樹、水谷公夫、Perc.斎藤ノブ、この最強のリズムセクションは神田広美のレコーディングからスタートしました。」

↑ 完璧にオールスターメンバーじゃん。

第5回「再会、そしてファイナルヘ」

「私が別のプロジェクトで感触を掴んでいたころ、キャンディーズは解散宣言をして、あの後楽園に向けてツアーを続けていました。そんなある日、松崎は私にもう一度キャンディーズ作品を作るように依頼してきたのです。もちろん、嬉しかった。新しいノウハウを、キャンディーズにぶつけて見ようと考えました。」

第6回(最終回)「微笑がえし」

これまでのヒット曲を巧みに盛り込んだ阿木耀子氏の歌詞に注目が集まりがちだけど、楽曲の出来も絶品。

キャンディーズのラストを飾る歴史的名作となった。

ビブラートさえシンクロしてるキレッキレのユニゾンと完成しきったコーラスの出来映えが凄すぎる。

■ 微笑がえし - キャンディーズ

「それは、I-III-II-Vであり、Cyclic chordであり、VIからIVに至るChromatic progressionであり、V分のIIであり、16beatを内在した8beatであり、Guiter soundであり、13th-5th Resolveであり、Simple melodyであり、達成感であり、爽快感であり、哀愁であり、明日への希望です。」

↑ これだけの仕掛けと思い入れがなければ、これほどの名作は生み出せないということ。

それはいまでも変わっていないと思う。

-------------------------

キャンディーズ以来(?)の素晴らしいハーモニーを聴かせてくれたKalafina。

このハーモニーもいまはリアルで聴くことはできない。(2019/03/13解散発表)

■ Mirai - Kalafina

同じ国の音楽シーンとはとても思えず。

まぁ、当然例外はあるけどね。

■ more than words - 羊文学

■ マジックアワー - 緑黄色社会

■ 夏に溺れる - Bocchi

■ Living My Life - milet

■ 10月無口な君を忘れる - あたらよ

■ 私じゃなかった? - みさき

優れた才能はたくさんあるのに、

メディアのとりあげが偏りすぎてる気がする。

もっと音楽の幅に広がりを。

今回のJ騒動ですこしは是正されるのかな。

いまのジャンル枠でいくならば、

男子ユニットの実力差を考えると、K-POPに一気に席巻されてしまう気がする・・・。

-------------------------

ところで10月7日にNHKBSプレミアムで放送された「名盤ドキュメント キャンディーズ『年下の男の子』」。

素晴らしい内容だった。

これだけの有能なスタッフやミュージシャンがいたから、歴史に残る名作が生み出されたのだと思う。

これの番組をなぞるようなWeb記事がUPされていたので、ご紹介してみます。

キャンディーズの作曲・編曲・作詞を担当した穂口雄右氏の貴重なコメント(1998年4月4日)です。

第1回「出会い」

「音楽は刺激だけに片寄ると一過性になり、普遍性を高めるとヒット性が下がります。作曲家として最も苦労した点は、3次元の広がりと時間軸との融合であり、またそのことが楽しみでもありました。」

第2回「年下の男の子」

Blue note使ってたんだ。どうりで洋楽の香りがした。

『これは歌謡曲じゃない』一聴で見抜く渡辺プロの社長。

誰もかれもがプロだわ・・・。

■ 年下の男の子 - キャンディーズ

ヒーカップがこんなにバリバリに効いていたとは、改めて聴きなおしてびっくり。

それにサックスやピアノの振る舞い、完璧に洋楽じゃわ。

そういえばドリフの音楽だって、ずいぶんR&B入ってたもんね。

第3回「春一番」

作詞、作曲、編曲:穂口雄右氏。

■ 春一番 - キャンディーズ

イントロのギター(水谷公夫氏)のフレーズがディストーションの効いたマイナーペンタトニック。

売れるべくして売れた曲だと思う。

それにしてもこの異常に揃ったユニゾンはいったい何事?

だから「春ですねぇ」のコーラスが際立って聴こえる。

第4回「キャンディーズとの別れ」

「キャンディーズはピンクレディーとは違います。音楽的で、上品で、そしてよりミュージシャンに近いグループです。」

「新しい挑戦は、より音楽的なレコーディングシステムです。スタジオミュージシャンにも新しい人材を登用しました。Dr.林立夫、Bass.後藤次利、Piano.佐藤準、Guiter.松原正樹、水谷公夫、Perc.斎藤ノブ、この最強のリズムセクションは神田広美のレコーディングからスタートしました。」

↑ 完璧にオールスターメンバーじゃん。

第5回「再会、そしてファイナルヘ」

「私が別のプロジェクトで感触を掴んでいたころ、キャンディーズは解散宣言をして、あの後楽園に向けてツアーを続けていました。そんなある日、松崎は私にもう一度キャンディーズ作品を作るように依頼してきたのです。もちろん、嬉しかった。新しいノウハウを、キャンディーズにぶつけて見ようと考えました。」

第6回(最終回)「微笑がえし」

これまでのヒット曲を巧みに盛り込んだ阿木耀子氏の歌詞に注目が集まりがちだけど、楽曲の出来も絶品。

キャンディーズのラストを飾る歴史的名作となった。

ビブラートさえシンクロしてるキレッキレのユニゾンと完成しきったコーラスの出来映えが凄すぎる。

■ 微笑がえし - キャンディーズ

「それは、I-III-II-Vであり、Cyclic chordであり、VIからIVに至るChromatic progressionであり、V分のIIであり、16beatを内在した8beatであり、Guiter soundであり、13th-5th Resolveであり、Simple melodyであり、達成感であり、爽快感であり、哀愁であり、明日への希望です。」

↑ これだけの仕掛けと思い入れがなければ、これほどの名作は生み出せないということ。

それはいまでも変わっていないと思う。

-------------------------

キャンディーズ以来(?)の素晴らしいハーモニーを聴かせてくれたKalafina。

このハーモニーもいまはリアルで聴くことはできない。(2019/03/13解散発表)

■ Mirai - Kalafina

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 雨の名曲

雨もよいの初秋。

雨にまつわる名曲を思いつくままにリストしてみました。

■ Last Summer Whisper - 杏里

■ 雨の物語 - イルカ&伊勢正三

■ RAINY DAY - 今井美樹

■ アマオト - Duca

■ if - 西野カナ

■ ベルベット・イースター - 荒井由実 【YUMING COVER】

洋楽だけど、極めつけはやっぱりこれかな ↓

■ Purple Rain - Prince

雨にまつわる名曲を思いつくままにリストしてみました。

■ Last Summer Whisper - 杏里

■ 雨の物語 - イルカ&伊勢正三

■ RAINY DAY - 今井美樹

■ アマオト - Duca

■ if - 西野カナ

■ ベルベット・イースター - 荒井由実 【YUMING COVER】

洋楽だけど、極めつけはやっぱりこれかな ↓

■ Purple Rain - Prince

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鈴を転がすような声 ~ 究極のハイトーンボイス ~

貝田百合子さんと華原朋美さんを追加して10人にしました。

-------------------------

2023/06/12 UP

8人目に遥海さんを追加しました。

-------------------------

2023/03/20 UP

関ジャムで薬師丸ひろ子の特集やってました。

本人出演で生ピアノ1本でスタジオで歌ってた。

やはり素晴らしい歌声だった。

番組では「鈴を転がすような声」と表現してたけど、こういう表現を贈れる歌い手はそうそういない。

どうしたらこういう歌声になるのか、ということをつらつら考えてみました。

要件-1.1/fゆらぎをもっていること

鈴の音はおそらく1/fゆらぎをもっているから、これは絶対条件だと思う。

1/fゆらぎはたぶん練習して身につけられるものじゃないから、この1点だけで該当者が激減りする。

1/fゆらぎをもっていれば、当然ヒーリング・ボイスになります。

※「1/fゆらぎ」についてはこちらをみてね。

要件-2.倍音をもっていること

声質がうすっぺらくなくて奥行きと広がりがある。

そして耳ざわりがつややか。

だから超ハイトーンでもけっして尖らない。

これも天性の才能だと思う。

要件-3.自然なビブラートをもっていること

ロングトーンのあとにムリくり掛けるようなあざといビブじゃなくて、自然にかかってしまうビブ。

歌いはじめや音節の途中で絶妙にかかるビブ。

横隔膜からくるビブですね。

これは、出せる人はそれなりにいると思う。(歌うまのごく一部だけど・・・)

要件-4.ブレスを味わいやフックに変えられること

これはむずかしい。

ふつうブレスは難関だけど、これを聴かせどころに変えてしまうわけだから。

声優系はこれが巧い人が多い。

要件-5.換声点がはっきりしないこと

地声と裏声が切り替わる声域を「換声点」といいますが、これがほとんどわからないこと。

地声と裏声を混ぜて「換声点」を乗り切るテクに「ミックスボイス」がありますが、それとも違うと思う。

ハイトーンになるほど力感が増していくので、「ミックスボイス」ではないと思う。

ひょっとすると地声のままで超ハイトーンまでもっていけるのかも。

でも、ファルセット(裏声説と非裏声説あり)も出せるから「換声点」はもっているのかもしれず・・・。

このあたりはよくわからん(笑)

要件-6.声に透明感と広がりがあること

天空に舞い上がるような美しく広がるハイトーン。

聴いていて胸のすくような高揚感を感じる声。

これがなければ「鈴を転がすような声」にはならない。

要件-7.声に感情がこもっていること

淡々と歌っていても聴き手のこころを打つ。

切なさを秘めているけど、聴き手を元気づけるような声。

じっさい、関ジャムで薬師丸ひろ子は淡々と歌っていたけど、圧倒的なインパクトがあった。

心打たれるから余韻がのこる。

そしてもっと別の歌を聴きたくなる。

声楽、オペラやミュージカルで美声でテクニカルな歌い手はいくらもいるけど、この1点でおよばない例が多いのでは?

おそらく、要件-1.の1/fゆらぎと関連してると思う。

-------------------------

筆者はハイトーン女性ボーカルフリークなので(笑)、たくさんの歌い手を聴いてきました。

→ ■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲

→ ■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】

→ ■ 女神系歌姫-2 【 Angel Voice列伝 51-100 】

声の綺麗な、歌の巧い歌い手はたくさんいるけど、この7つの要件すべてを満たしていると思うのは、わずか7人しか浮かばない。

以下にご紹介してみます。

コメントはひとまずざっくりと。まずはとにかく聴いてみてください。

1.薬師丸ひろ子

■ Woman Wの悲劇 より

ユーミン(呉田軽穂)屈指の名曲と噂されるハイトーン曲。

声質に魅力がなければ、おそらく歌そのものの存在感に負けてしまう。

■ 時代

1980年代のブレーク時にも当然聴いていたけど、ここまでのシンガーになるとは。

歌いまわしもさることながら、女優ならではのステージングの巧みさはハンパない。

2.小鳩くるみ

■ 早春賦

本名は鷲津名都江。アタックNo.1の鮎原こずえの声優としても知られる。

この混じり気のない透明感あふれるハイトーンは、歴代の日本の歌手でも屈指だと思う。

3.八神純子

■ 思い出は美しすぎて

ハイトーンを語るのにこの人は欠かせない。コピーできただけで拍手喝采の超絶ハイトーン曲多数。

4.とみたゆう子

■ 海のキャトル・セゾン

”ミルキーヴォイス”と呼ばれた抜群の美声。爽快感をもちAC系の楽曲にもよく乗っていた。

5.夏川りみ

■ 月のかほり

声質のよさはJ-POP史上屈指だと思う。

6.熊田このは

■ A Whole New World 〔with/二木蒼生〕(Covered)

あふれ出る1/fゆらぎ。

切なさを秘めながらも聴き手を元気づける、透明感&高揚感あふれるハイトーンは唯一無二。

7.YURiCa/花たん

■ 雪の華(Covered)

このバイオリンのような艶と究極のハイトーンビブはワン&オンリーの個性。

8.貝田百合子

■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

美声揃いのFictionJunctionのなかでも、ひときわ透き通ったハイトーンを繰り出す。

(5:20~ の貝田さんのハイトーン!)

声楽出身だけど、形にはまらず縦横無尽に繰り出す声色。

9.華原朋美

■ LOVE BRACE(2013/11/25 NHKホール)

小室哲哉氏が渾身の名曲の多くを華原朋美に注いだ理由がわかる気がする。

というか、この曲は華原朋美にしか歌えない。

世が世なら、第一線を走りつづけられた希有の実力。

10.遥海

■ 『answer』 Live Ver. (HARUMI LIVE 2021”FOCUS”)

ハイトーンを強調する歌い方じゃないけど、ときおり繰り出す繊細なハイトーンは絶品。

魂の歌声。

この才能をメジャーシーンに押し上げられないいまの音楽業界って・・・。

【 関連記事 】

■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲

■ 本当に上手い女性シンガー12人!

■ 【 音楽コラム 】 「ヒーリング・ミュージック」リニューアルUP

-------------------------

2023/06/12 UP

8人目に遥海さんを追加しました。

-------------------------

2023/03/20 UP

関ジャムで薬師丸ひろ子の特集やってました。

本人出演で生ピアノ1本でスタジオで歌ってた。

やはり素晴らしい歌声だった。

番組では「鈴を転がすような声」と表現してたけど、こういう表現を贈れる歌い手はそうそういない。

どうしたらこういう歌声になるのか、ということをつらつら考えてみました。

要件-1.1/fゆらぎをもっていること

鈴の音はおそらく1/fゆらぎをもっているから、これは絶対条件だと思う。

1/fゆらぎはたぶん練習して身につけられるものじゃないから、この1点だけで該当者が激減りする。

1/fゆらぎをもっていれば、当然ヒーリング・ボイスになります。

※「1/fゆらぎ」についてはこちらをみてね。

要件-2.倍音をもっていること

声質がうすっぺらくなくて奥行きと広がりがある。

そして耳ざわりがつややか。

だから超ハイトーンでもけっして尖らない。

これも天性の才能だと思う。

要件-3.自然なビブラートをもっていること

ロングトーンのあとにムリくり掛けるようなあざといビブじゃなくて、自然にかかってしまうビブ。

歌いはじめや音節の途中で絶妙にかかるビブ。

横隔膜からくるビブですね。

これは、出せる人はそれなりにいると思う。(歌うまのごく一部だけど・・・)

要件-4.ブレスを味わいやフックに変えられること

これはむずかしい。

ふつうブレスは難関だけど、これを聴かせどころに変えてしまうわけだから。

声優系はこれが巧い人が多い。

要件-5.換声点がはっきりしないこと

地声と裏声が切り替わる声域を「換声点」といいますが、これがほとんどわからないこと。

地声と裏声を混ぜて「換声点」を乗り切るテクに「ミックスボイス」がありますが、それとも違うと思う。

ハイトーンになるほど力感が増していくので、「ミックスボイス」ではないと思う。

ひょっとすると地声のままで超ハイトーンまでもっていけるのかも。

でも、ファルセット(裏声説と非裏声説あり)も出せるから「換声点」はもっているのかもしれず・・・。

このあたりはよくわからん(笑)

要件-6.声に透明感と広がりがあること

天空に舞い上がるような美しく広がるハイトーン。

聴いていて胸のすくような高揚感を感じる声。

これがなければ「鈴を転がすような声」にはならない。

要件-7.声に感情がこもっていること

淡々と歌っていても聴き手のこころを打つ。

切なさを秘めているけど、聴き手を元気づけるような声。

じっさい、関ジャムで薬師丸ひろ子は淡々と歌っていたけど、圧倒的なインパクトがあった。

心打たれるから余韻がのこる。

そしてもっと別の歌を聴きたくなる。

声楽、オペラやミュージカルで美声でテクニカルな歌い手はいくらもいるけど、この1点でおよばない例が多いのでは?

おそらく、要件-1.の1/fゆらぎと関連してると思う。

-------------------------

筆者はハイトーン女性ボーカルフリークなので(笑)、たくさんの歌い手を聴いてきました。

→ ■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲

→ ■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】

→ ■ 女神系歌姫-2 【 Angel Voice列伝 51-100 】

声の綺麗な、歌の巧い歌い手はたくさんいるけど、この7つの要件すべてを満たしていると思うのは、わずか7人しか浮かばない。

以下にご紹介してみます。

コメントはひとまずざっくりと。まずはとにかく聴いてみてください。

1.薬師丸ひろ子

■ Woman Wの悲劇 より

ユーミン(呉田軽穂)屈指の名曲と噂されるハイトーン曲。

声質に魅力がなければ、おそらく歌そのものの存在感に負けてしまう。

■ 時代

1980年代のブレーク時にも当然聴いていたけど、ここまでのシンガーになるとは。

歌いまわしもさることながら、女優ならではのステージングの巧みさはハンパない。

2.小鳩くるみ

■ 早春賦

本名は鷲津名都江。アタックNo.1の鮎原こずえの声優としても知られる。

この混じり気のない透明感あふれるハイトーンは、歴代の日本の歌手でも屈指だと思う。

3.八神純子

■ 思い出は美しすぎて

ハイトーンを語るのにこの人は欠かせない。コピーできただけで拍手喝采の超絶ハイトーン曲多数。

4.とみたゆう子

■ 海のキャトル・セゾン

”ミルキーヴォイス”と呼ばれた抜群の美声。爽快感をもちAC系の楽曲にもよく乗っていた。

5.夏川りみ

■ 月のかほり

声質のよさはJ-POP史上屈指だと思う。

6.熊田このは

■ A Whole New World 〔with/二木蒼生〕(Covered)

あふれ出る1/fゆらぎ。

切なさを秘めながらも聴き手を元気づける、透明感&高揚感あふれるハイトーンは唯一無二。

7.YURiCa/花たん

■ 雪の華(Covered)

このバイオリンのような艶と究極のハイトーンビブはワン&オンリーの個性。

8.貝田百合子

■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

美声揃いのFictionJunctionのなかでも、ひときわ透き通ったハイトーンを繰り出す。

(5:20~ の貝田さんのハイトーン!)

声楽出身だけど、形にはまらず縦横無尽に繰り出す声色。

9.華原朋美

■ LOVE BRACE(2013/11/25 NHKホール)

小室哲哉氏が渾身の名曲の多くを華原朋美に注いだ理由がわかる気がする。

というか、この曲は華原朋美にしか歌えない。

世が世なら、第一線を走りつづけられた希有の実力。

10.遥海

■ 『answer』 Live Ver. (HARUMI LIVE 2021”FOCUS”)

ハイトーンを強調する歌い方じゃないけど、ときおり繰り出す繊細なハイトーンは絶品。

魂の歌声。

この才能をメジャーシーンに押し上げられないいまの音楽業界って・・・。

【 関連記事 】

■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲

■ 本当に上手い女性シンガー12人!

■ 【 音楽コラム 】 「ヒーリング・ミュージック」リニューアルUP

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 名曲の理由(ザ・カセットテープ・ミュージック)

昨日再放送の「ザ・カセットテープ・ミュージック」。

先ほどチェックしてみました。

やっぱり凄いわ、この番組。

今回のは、名曲が名曲となる理由を教えてくれた。

■ My Revolution - 渡辺美里(小室哲哉)

→ 名曲の理由(スージー鈴木氏)

のちにMy Revolution 進行と呼ばれる1645進行と3回以上にも及ぶ転調は斬新さにあふれていた。

さらにパワーアップした小室サウンド↓

この転調、はじめて聴いたとき本当になにかの間違いかと思った(笑)

■ Teenage Walk - 渡辺美里(小室哲哉)

イントロのAメロ(というかサビメロの前出し)「自分だけの翼で」の後ですでに転調してるし。

■ LOVE BRACE - 華原朋美(小室哲哉)

サビが小室進行(6451)と王道進行(4536)の複合形。

Carry(6) On(4)Carry(5)On LOVE(2.3.6)BRACE(1)

メジャーともマイナーともつかず、余韻だけが残る名フレーズ。

■ ロビンソン - スピッツ

サビ部(誰も触れない~)は王道進行4536(F→G→Em→Am)のセカンダリードミナント版(F→G/F→Em7→Am)ないし、(二人の)のソ#(E7=ミ、ソ#、シ、レの4和音)の効果。

このフレーズがなければ、この曲がここまで愛されることはなかったと思う。

■ スイートメモリーズ - 松田聖子

C→Fm(4度マイナー)のサブドミナントマイナー進行。お洒落だけどフック感ばりばり。

イントロはC→Fmaj7で、メジャーセブンス絡み。

Aメロ→「なつかしい(C) 痛みだわ ずっと前に 忘れ(Fm)ていた」

サビ→「過ぎ去った(C) 優し(Eaug)さも 今は(Fm)」

Eaug(オーギュメント)がたたみかけるように効いてサビメロ成立。

こうしてみると、やっぱり残るメロには理由がある。

■ 群青 - YOASOBI

→ 名曲の理由(スージー鈴木氏)

スージー鈴木氏もコメントしていたけど、近年のJ-POPのなかではヒゲダンの「 I LOVE...」とともに、個人的にサウンド構成の巧みさにのけぞった1曲。

とくに「感じたままに 描く~」のテクニカルなフレーズ。

→ スージー鈴木氏の「おくれ毛コード進行」説(細かいコード進行)

二重のJust The Two Of Us進行(丸サ進行)* のオサレなメジャーセブンス系フレーズから始まり、「おくれ毛コード進行」で一気にエモーショナルに。

*) Ⅳmaj7→Ⅲ7→Ⅵm7→Ⅴm7→Ⅰ7(43651進行)。この曲のAメロは436(436)51進行。

この上下遷移のはげしい難フレーズを歌いこなすikuraの実力もたいしたものだと思う。

番組のなかでマキタスポーツ氏が「(いまの曲も)アップデートしてるんですよ、やっぱり・・・」としみじみ。

ほんとにそう思う。

時代やシーンに関係なくいいものはいい。

■ I LOVE... - Official髭男dism

・トゥ・ファイブ・ワン・(シックス)進行(451(6)進行)

・Just the Two of Us進行(43651進行)

・サブドミナントマイナー(4度マイナー)

・ドミナントセブンス・スケール

・sus4コード

・(ベース)ラインクリシェ

・パッシング・ディミニッシュ

サウンド構成テクてんこ盛り。

音の質感はシティポップとは違うけど、テンションとリリースのバランス(ドミナントモーション)が絶妙。

洋楽聴いて育ったリアルシティポップ世代(50歳代)の評価が高い理由がわかる気がする。

〔代表的なコード進行〕

Chord 1 (ダイアトニック)スリーコード C F G(145)

Chord 2 J-POP 進行(王道進行) F G7 Em Am(4536)

Chord 3 小室(哲哉)進行 Am F G C(6451)

Chord 4 小室(哲哉)進行(マイナー編) Am Dm G Am(6251)

Chord 5 My Revolution 進行 C Am F G7(1645)

Chord 6 ユーロビート進行 F G Am Am(4566)

Chord 7 イチロクニーゴー(循環コード)進行 C Am Dm G7(1625)

Chord 8 期待感・増幅進行 Am Em F G7(6345)

Chord 9 カノン進行 C G Am Em F C(F G)(156341(45))

Chord 10 シティ・ポップ進行(トゥ・ファイブ・ワン・シックス)(2516)

Chord 11 Just The Two Of Us進行(丸サ進行) Fmaj7 E7 Am7 Gm7 C7(43651)

Chord 12 AOR(風)進行 Fmaj7 E7 Am7 D7(6514ないし4362)

※コード表記はCトニック(key=C)

世間でよくいわれているもので、明確な根拠(定義)はありません。

詳しくはこちら(コード進行マスター)をみてね。

-------------------------

■ ABC - 少年隊

そして1980年代後半、ペンタ(ないし王道進行)4つ打ちの時代へ・・・。

ユーロビートと歌謡曲がこの時期にシンクロした意味はその後のJ-POPを語るうえで大きいと思う。

(いい意味でも悪い意味でも。)

→ スージー鈴木氏の分析

■ Give Me Up - Michael Fortunati

4つ打ちの循環コード進行。いくらでもつくれる(笑)

■ Into The Night - Michael Fortunati

王道(J-POP)進行 4536(F/G/Em/Am)ないし4533(F/G/Em/Em)。

ユーロビートと歌謡曲のコード進行は、じつはとっても近い。

■ Never Gonna Give You Up - Rick Astley

マキタスポーツ氏がユーロビートの立役者SAW(ストック・エイトキン・ウォーターマン)を語ったときの複雑な表情が忘れられない。

1980年代前半はJ-POPがメジャーセブンス化することで洋楽に接近したと思うが、1980年代後半は洋楽が王道(J-POP)進行化することでJ-POP(というか歌謡曲)に近づいた。

■ Stay With Me 真夜中のドア - 松原みき(1979年11月)

これは当時の洋楽のエッセンス(16ビートアップビートシンコペ&メジャーセブンス)と邦楽のウェットで繊細なメロが融合した1980年代前半ならではの名曲。

「雨音はショパンの調べ」とはあきらかに質感がちがう。

1980年代の洋楽 → 邦楽カバーのヒットの流れは ↓ が嚆矢だったかと。

■ 雨音はショパンの調べ - 小林麻美(1984年)

当時の邦楽のアレンジのレベルが、すこぶる高かったことがわかる。

歌詞は松任谷由実。

〔原曲〕

■ I Like Chopin - Gazebo

■ 愛が止まらない - WINK (1988年)

Kylie Minogueの「Turn It Into Love」のカバーで作詞・作曲はSAW。

もろ日本人好みのメロ。

ビジュアルも含めエンタメ作品として一級品。

■ 淋しい熱帯魚 - ClariS(Covered)

WINKの曲をこういうニュアンスで歌い上げられるユニットがでてくるとは・・・。

ハイトーンが綺麗なので、1990年代の小室サウンドでもばっちりだと思う。

■ ひらひら ひらら - ClariS

こういうドメスティックな曲調や繊細な動画は1980年代では創りだせなかった。

もっと売れてもいい才能。

■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん

インパクトのあるカウンターメロディと、これに対峙する超ハイトーン・ボーカル。

ボカロの存在がなかったら、こういうテイクは生み出せなかったのでは?

個人的には、いまの日本の女性ボーカルのレベルは世界屈指だと思っている。

その多くはメジャーじゃないが・・・。

→ ■ 女神系歌姫 (ハイトーンJ-POPの担い手たち)

→ ■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】

番組のなかで、「コード進行が以前とはちがう効果を狙って使われているような感じがある」という趣旨のコメントがあったけど、↑ こういう曲たちを聴くとおそらくそうなんだと思う。

それにしてもマキタスポーツ氏&スージー鈴木氏のコメントは凄い。

復活してほしい番組No.1。

【 関連記事 】

■ コードづかいとコード進行(丸サ進行とメジャー・セブンス)

■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)

■ ザ・カセットテープ・ミュージック

先ほどチェックしてみました。

やっぱり凄いわ、この番組。

今回のは、名曲が名曲となる理由を教えてくれた。

■ My Revolution - 渡辺美里(小室哲哉)

→ 名曲の理由(スージー鈴木氏)

のちにMy Revolution 進行と呼ばれる1645進行と3回以上にも及ぶ転調は斬新さにあふれていた。

さらにパワーアップした小室サウンド↓

この転調、はじめて聴いたとき本当になにかの間違いかと思った(笑)

■ Teenage Walk - 渡辺美里(小室哲哉)

イントロのAメロ(というかサビメロの前出し)「自分だけの翼で」の後ですでに転調してるし。

■ LOVE BRACE - 華原朋美(小室哲哉)

サビが小室進行(6451)と王道進行(4536)の複合形。

Carry(6) On(4)Carry(5)On LOVE(2.3.6)BRACE(1)

メジャーともマイナーともつかず、余韻だけが残る名フレーズ。

■ ロビンソン - スピッツ

サビ部(誰も触れない~)は王道進行4536(F→G→Em→Am)のセカンダリードミナント版(F→G/F→Em7→Am)ないし、(二人の)のソ#(E7=ミ、ソ#、シ、レの4和音)の効果。

このフレーズがなければ、この曲がここまで愛されることはなかったと思う。

■ スイートメモリーズ - 松田聖子

C→Fm(4度マイナー)のサブドミナントマイナー進行。お洒落だけどフック感ばりばり。

イントロはC→Fmaj7で、メジャーセブンス絡み。

Aメロ→「なつかしい(C) 痛みだわ ずっと前に 忘れ(Fm)ていた」

サビ→「過ぎ去った(C) 優し(Eaug)さも 今は(Fm)」

Eaug(オーギュメント)がたたみかけるように効いてサビメロ成立。

こうしてみると、やっぱり残るメロには理由がある。

■ 群青 - YOASOBI

→ 名曲の理由(スージー鈴木氏)

スージー鈴木氏もコメントしていたけど、近年のJ-POPのなかではヒゲダンの「 I LOVE...」とともに、個人的にサウンド構成の巧みさにのけぞった1曲。

とくに「感じたままに 描く~」のテクニカルなフレーズ。

→ スージー鈴木氏の「おくれ毛コード進行」説(細かいコード進行)

二重のJust The Two Of Us進行(丸サ進行)* のオサレなメジャーセブンス系フレーズから始まり、「おくれ毛コード進行」で一気にエモーショナルに。

*) Ⅳmaj7→Ⅲ7→Ⅵm7→Ⅴm7→Ⅰ7(43651進行)。この曲のAメロは436(436)51進行。

この上下遷移のはげしい難フレーズを歌いこなすikuraの実力もたいしたものだと思う。

番組のなかでマキタスポーツ氏が「(いまの曲も)アップデートしてるんですよ、やっぱり・・・」としみじみ。

ほんとにそう思う。

時代やシーンに関係なくいいものはいい。

■ I LOVE... - Official髭男dism

・トゥ・ファイブ・ワン・(シックス)進行(451(6)進行)

・Just the Two of Us進行(43651進行)

・サブドミナントマイナー(4度マイナー)

・ドミナントセブンス・スケール

・sus4コード

・(ベース)ラインクリシェ

・パッシング・ディミニッシュ

サウンド構成テクてんこ盛り。

音の質感はシティポップとは違うけど、テンションとリリースのバランス(ドミナントモーション)が絶妙。

洋楽聴いて育ったリアルシティポップ世代(50歳代)の評価が高い理由がわかる気がする。

〔代表的なコード進行〕

Chord 1 (ダイアトニック)スリーコード C F G(145)

Chord 2 J-POP 進行(王道進行) F G7 Em Am(4536)

Chord 3 小室(哲哉)進行 Am F G C(6451)

Chord 4 小室(哲哉)進行(マイナー編) Am Dm G Am(6251)

Chord 5 My Revolution 進行 C Am F G7(1645)

Chord 6 ユーロビート進行 F G Am Am(4566)

Chord 7 イチロクニーゴー(循環コード)進行 C Am Dm G7(1625)

Chord 8 期待感・増幅進行 Am Em F G7(6345)

Chord 9 カノン進行 C G Am Em F C(F G)(156341(45))

Chord 10 シティ・ポップ進行(トゥ・ファイブ・ワン・シックス)(2516)

Chord 11 Just The Two Of Us進行(丸サ進行) Fmaj7 E7 Am7 Gm7 C7(43651)

Chord 12 AOR(風)進行 Fmaj7 E7 Am7 D7(6514ないし4362)

※コード表記はCトニック(key=C)

世間でよくいわれているもので、明確な根拠(定義)はありません。

詳しくはこちら(コード進行マスター)をみてね。

-------------------------

■ ABC - 少年隊

そして1980年代後半、ペンタ(ないし王道進行)4つ打ちの時代へ・・・。

ユーロビートと歌謡曲がこの時期にシンクロした意味はその後のJ-POPを語るうえで大きいと思う。

(いい意味でも悪い意味でも。)

→ スージー鈴木氏の分析

■ Give Me Up - Michael Fortunati

4つ打ちの循環コード進行。いくらでもつくれる(笑)

■ Into The Night - Michael Fortunati

王道(J-POP)進行 4536(F/G/Em/Am)ないし4533(F/G/Em/Em)。

ユーロビートと歌謡曲のコード進行は、じつはとっても近い。

■ Never Gonna Give You Up - Rick Astley

マキタスポーツ氏がユーロビートの立役者SAW(ストック・エイトキン・ウォーターマン)を語ったときの複雑な表情が忘れられない。

1980年代前半はJ-POPがメジャーセブンス化することで洋楽に接近したと思うが、1980年代後半は洋楽が王道(J-POP)進行化することでJ-POP(というか歌謡曲)に近づいた。

■ Stay With Me 真夜中のドア - 松原みき(1979年11月)

これは当時の洋楽のエッセンス(16ビートアップビートシンコペ&メジャーセブンス)と邦楽のウェットで繊細なメロが融合した1980年代前半ならではの名曲。

「雨音はショパンの調べ」とはあきらかに質感がちがう。

1980年代の洋楽 → 邦楽カバーのヒットの流れは ↓ が嚆矢だったかと。

■ 雨音はショパンの調べ - 小林麻美(1984年)

当時の邦楽のアレンジのレベルが、すこぶる高かったことがわかる。

歌詞は松任谷由実。

〔原曲〕

■ I Like Chopin - Gazebo

■ 愛が止まらない - WINK (1988年)

Kylie Minogueの「Turn It Into Love」のカバーで作詞・作曲はSAW。

もろ日本人好みのメロ。

ビジュアルも含めエンタメ作品として一級品。

■ 淋しい熱帯魚 - ClariS(Covered)

WINKの曲をこういうニュアンスで歌い上げられるユニットがでてくるとは・・・。

ハイトーンが綺麗なので、1990年代の小室サウンドでもばっちりだと思う。

■ ひらひら ひらら - ClariS

こういうドメスティックな曲調や繊細な動画は1980年代では創りだせなかった。

もっと売れてもいい才能。

■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん

インパクトのあるカウンターメロディと、これに対峙する超ハイトーン・ボーカル。

ボカロの存在がなかったら、こういうテイクは生み出せなかったのでは?

個人的には、いまの日本の女性ボーカルのレベルは世界屈指だと思っている。

その多くはメジャーじゃないが・・・。

→ ■ 女神系歌姫 (ハイトーンJ-POPの担い手たち)

→ ■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】

番組のなかで、「コード進行が以前とはちがう効果を狙って使われているような感じがある」という趣旨のコメントがあったけど、↑ こういう曲たちを聴くとおそらくそうなんだと思う。

それにしてもマキタスポーツ氏&スージー鈴木氏のコメントは凄い。

復活してほしい番組No.1。

【 関連記事 】

■ コードづかいとコード進行(丸サ進行とメジャー・セブンス)

■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)

■ ザ・カセットテープ・ミュージック

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 幻のユニットkalafina

この素晴らしいユニットが数年前まで日本に存在していたとは、いまから考えると奇跡のようです。

これほどのユニットをメジャーに押し上げられなかった、日本の音楽業界とリスナーたち・・・。

失ったものはあまりにも大きい。

■ Kalafina歴史~10周年記念

大人数ユニゾン全盛の時代に、ハモリの素晴らしさを伝えつづけたユニット。

誰ひとり欠けても絶対に成立しない絶妙なハーモニー。

そして、これを支えるFBM(FRONT BAND MEMBERS)の腕利きたち・・・。

■ Kalafina - Musunde Hiraku

■ Kalafina - far on the water

■ Kalafina - Mirai 未来

→ ■ 伝説のユニットkalafina

→ ■ FictionJunctionの秘密?

これほどのユニットをメジャーに押し上げられなかった、日本の音楽業界とリスナーたち・・・。

失ったものはあまりにも大きい。

■ Kalafina歴史~10周年記念

大人数ユニゾン全盛の時代に、ハモリの素晴らしさを伝えつづけたユニット。

誰ひとり欠けても絶対に成立しない絶妙なハーモニー。

そして、これを支えるFBM(FRONT BAND MEMBERS)の腕利きたち・・・。

■ Kalafina - Musunde Hiraku

■ Kalafina - far on the water

■ Kalafina - Mirai 未来

→ ■ 伝説のユニットkalafina

→ ■ FictionJunctionの秘密?

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 1983年の夏歌24曲(1983年のテープリスト)

シティ・ポップ関係でいろいろとかまびすしいけど、梅雨もようやく明けそうなので、リンク繋ぎなおしてリニューアルUPします。

-------------------------

「 ザ・カセットテープ・ミュージック」の季節はずれの夏歌分析に触発されて夏歌入れてみます。

この前の断捨離で発見した当時のテープリストからです。(← 断捨離になってないし(笑))

ホントにこういうのつくって車の中でかけてた(笑)、90分テープ片面だいたい10~12曲くらいのボリューム感。

だから45分(10~12曲)タームで、BGM的に曲を流していく習慣がついていたのだと思う。

まぁ、車にはサークルの女の子乗っけたりするので、かなり選曲には気を遣ってたと思う(笑)

当時の女の子は洋楽もふつうに聴いてたから、音楽のセンスにはけっこうシビアだった。

ヒット曲ばかりだとセンス(というか聴き込み)を問われるので、あえてシングル曲やメジャーアーティストを外して構成していたような記憶も・・・。

いま聴き返してみると、洋楽(AOR/BCM/Fusion)と邦楽(いまでいうシティ・ポップ)をバランスして入れていたことがわかる。

また、歌曲だけだとベタつくので、適度にインストやスキャット曲を散らしていた。

洋楽と邦楽、歌曲とインスト曲がもっとも接近していた時代ならではだと思う。

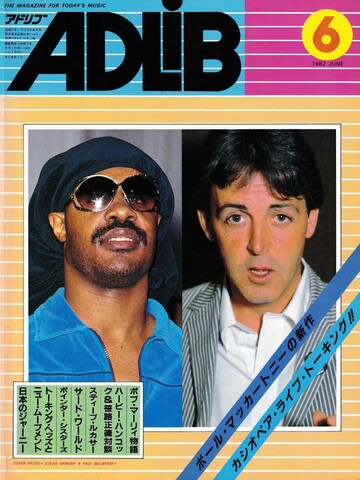

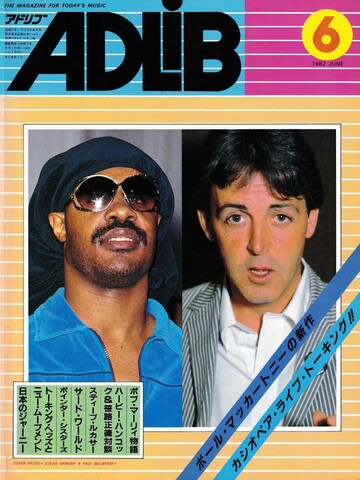

■ なぜか手元にあった「ADLIB誌」1982年6月号

表紙は洋楽メインだが、表紙をめくるといきなり角松敏生の『WEEKEND FLY TO THE SUN』の公告。

で、キャッチコピー的に紹介されてる ↓ のクレジット。

John Robinson : Drums

Ablaham Laboriel : E.Bass

Louis Johnson : E. Bass

Nathan East : E.Bass

Carlos Rios : E.Guitar

Al Mackey : E.Guitar

Dean Gant : Keyboards

Don Grusin : Keyboards, Synth.

そんな時代だった。

01.悲しみのJODY(She Was Crying) - 山下達郎 /1983年

※ベースカバー 原田賢扶 歌詞あり 1965 Fender Jazz Bass

02.Just One Kiss - Rick Springfield /1982年

03.Before You - Sneaker /1982年

04.Brazilian Air - Chris Becker's Splash /1983年

05.MORNING HARBOUR - とみたゆう子 /1982年

06.Smiling Islands - Robbie Patton with Stevie Nicks /1982年

07.Tribeca - Kenny G /1982年

08.A Night To Remember - Shalamar /1982年

09.Last Summer Whisper - ANRI 杏里 /1982年

10.Reflections - Dan Siegel /1983年

11.To Know What You've Got - Bobby Caldwell /1980年

12.My Heart Belongs To You - Craig Ruhnke /1982年

13.Off Shore - 角松 敏生 /1983年

14.Love Plus One - Haircut 100 /1982年

15.This Time - Pablo Cruise /1981年

16.Skip To My Lou - Finis Henderson /1983年

17.Time To Stand - Roby Duke /1982年

18.Show Me The Way - Skyy /1983年

19.Virgin Island - Cusco /1983年

20.Memorial Story - 杏里 ANRI /1982年

21.I'm A Wonderful Thing Baby - Kid Creole And The Coconuts /1982年

22.Cruisin' - Lava /1981年

23.Streetwalkin' - Shakatak /1982年

24.Your Eyes - 山下達郎 /1982年

なんだかだいっても、やっぱり'83年の夏は達郎だった。

「シュガー・ベイブ当時から聴いてるけど」っつう人がたくさん出てきて雑なコメント入れてるけど、この類の民間人がリアルで聴いてたとしたら、シュガー・ベイブもっと売れてたわ(笑)

ちなみに筆者はシュガー・ベイブリアルで聴いていません。

荒井由実『MISSLIM』で、それ系のサウンドは耳にしてたけど。

でも、これはシュガー・ベイブというよりキャラメル・ママか・・・。

■ 瞳を閉じて - 荒井由実

〔 関連記事 〕

→ ■ 夏向きの洋楽30曲!

→ ■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)

-------------------------

「 ザ・カセットテープ・ミュージック」の季節はずれの夏歌分析に触発されて夏歌入れてみます。

この前の断捨離で発見した当時のテープリストからです。(← 断捨離になってないし(笑))

ホントにこういうのつくって車の中でかけてた(笑)、90分テープ片面だいたい10~12曲くらいのボリューム感。

だから45分(10~12曲)タームで、BGM的に曲を流していく習慣がついていたのだと思う。

まぁ、車にはサークルの女の子乗っけたりするので、かなり選曲には気を遣ってたと思う(笑)

当時の女の子は洋楽もふつうに聴いてたから、音楽のセンスにはけっこうシビアだった。

ヒット曲ばかりだとセンス(というか聴き込み)を問われるので、あえてシングル曲やメジャーアーティストを外して構成していたような記憶も・・・。

いま聴き返してみると、洋楽(AOR/BCM/Fusion)と邦楽(いまでいうシティ・ポップ)をバランスして入れていたことがわかる。

また、歌曲だけだとベタつくので、適度にインストやスキャット曲を散らしていた。

洋楽と邦楽、歌曲とインスト曲がもっとも接近していた時代ならではだと思う。

■ なぜか手元にあった「ADLIB誌」1982年6月号

表紙は洋楽メインだが、表紙をめくるといきなり角松敏生の『WEEKEND FLY TO THE SUN』の公告。

で、キャッチコピー的に紹介されてる ↓ のクレジット。

John Robinson : Drums

Ablaham Laboriel : E.Bass

Louis Johnson : E. Bass

Nathan East : E.Bass

Carlos Rios : E.Guitar

Al Mackey : E.Guitar

Dean Gant : Keyboards

Don Grusin : Keyboards, Synth.

そんな時代だった。

01.悲しみのJODY(She Was Crying) - 山下達郎 /1983年

※ベースカバー 原田賢扶 歌詞あり 1965 Fender Jazz Bass

02.Just One Kiss - Rick Springfield /1982年

03.Before You - Sneaker /1982年

04.Brazilian Air - Chris Becker's Splash /1983年

05.MORNING HARBOUR - とみたゆう子 /1982年

06.Smiling Islands - Robbie Patton with Stevie Nicks /1982年

07.Tribeca - Kenny G /1982年

08.A Night To Remember - Shalamar /1982年

09.Last Summer Whisper - ANRI 杏里 /1982年

10.Reflections - Dan Siegel /1983年

11.To Know What You've Got - Bobby Caldwell /1980年

12.My Heart Belongs To You - Craig Ruhnke /1982年

13.Off Shore - 角松 敏生 /1983年

14.Love Plus One - Haircut 100 /1982年

15.This Time - Pablo Cruise /1981年

16.Skip To My Lou - Finis Henderson /1983年

17.Time To Stand - Roby Duke /1982年

18.Show Me The Way - Skyy /1983年

19.Virgin Island - Cusco /1983年

20.Memorial Story - 杏里 ANRI /1982年

21.I'm A Wonderful Thing Baby - Kid Creole And The Coconuts /1982年

22.Cruisin' - Lava /1981年

23.Streetwalkin' - Shakatak /1982年

24.Your Eyes - 山下達郎 /1982年

なんだかだいっても、やっぱり'83年の夏は達郎だった。

「シュガー・ベイブ当時から聴いてるけど」っつう人がたくさん出てきて雑なコメント入れてるけど、この類の民間人がリアルで聴いてたとしたら、シュガー・ベイブもっと売れてたわ(笑)

ちなみに筆者はシュガー・ベイブリアルで聴いていません。

荒井由実『MISSLIM』で、それ系のサウンドは耳にしてたけど。

でも、これはシュガー・ベイブというよりキャラメル・ママか・・・。

■ 瞳を閉じて - 荒井由実

〔 関連記事 〕

→ ■ 夏向きの洋楽30曲!

→ ■ 1983年の洋楽ヒット曲 (Billboardデータから)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 梶浦由記さんデビュー30周年

→ 記事(音楽ナタリー)

梶浦さんのコメント、ほんとに鋭いと思う。

日本のPOPミュージックの良心。

「まだまだパレードは続きます」という力強いお言葉。

良質な音楽をもっともっと世に送り出してほしい。

Prologue【FictionJunction – PARADE 】

天上の音楽!

■ Parade - FictionJunction

歌姫たちそれぞれのオリジナリティが際立っている。

■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

バックを固めるミュージシャンもすばらしく腕利き。

↑ 梶浦さんの数ある名演のなかでもベストと思われるテイク。

→ ■ 梶浦サウンド総ざらい!(&「炎」-homura)

→ ■ 伝説のユニットkalafina

梶浦さんのコメント、ほんとに鋭いと思う。

日本のPOPミュージックの良心。

「まだまだパレードは続きます」という力強いお言葉。

良質な音楽をもっともっと世に送り出してほしい。

Prologue【FictionJunction – PARADE 】

天上の音楽!

■ Parade - FictionJunction

歌姫たちそれぞれのオリジナリティが際立っている。

■ 梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

バックを固めるミュージシャンもすばらしく腕利き。

↑ 梶浦さんの数ある名演のなかでもベストと思われるテイク。

→ ■ 梶浦サウンド総ざらい!(&「炎」-homura)

→ ■ 伝説のユニットkalafina

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 音楽のある風景

深夜枠で流れている通販番組。

最近よく視ています。

昔のヒット曲を淡々と流していくフォーマットがいい。

妙なコメンテ-ターが出てこないし、字幕のコメントも的確でわかりやすい。

さっき視てたのが、「日本で流行った洋楽ヒット '69~'79」。

しかし、よくぞこれだけのマニアックな洋楽が日本でヒットしたもんだ。

いま聴き直すと玉石混淆だけど、聴き流しにできない名曲も・・・。

そんな名曲を何曲か動画リンクしてみます。

■ Alone Again - Gilbert O`Sullivan(1972年)

1972年でこのお洒落感はいったい何事?

佐野元春に通じるものを感じる。

■ Have You Never Been Mellow(そよ風の誘惑) - Olivia Newton John (1975年)

作曲John Farrarだけに、メロディ構成が卓越している。

Olivia Newton Johnのヴォーカルも情感を帯びてフックばりばり。

■ Will You Dance? - Janis Ian(1977年)

TBSドラマ『岸辺のアルバム』主題歌。

名作『岸辺のアルバム』と完璧に調和していた。

■ When Will I See You Again(天使のささやき) - The Three Degrees(1974年)

日本のオリコン洋楽シングルチャートで1974年7月29日付で1位を獲得。

本国・米国よりも日本で先行してヒットした曲として知られる。

でも個人的によく聴いてたのは ↓ のカバーかな。

■ When Will I See You Again(天使のささやき) - Boys Town Gang(1984年)

Hi-NRG(ハイエナジー)のカバー曲にはずれなし!

これを聴くと1974年からの10年間で、洋楽がいかに洗練されたかがわかる。

【smash hits in 80s】 CD5枚組 全82曲

↑ 選曲がなかなかいいですわな。

思わず注文したくなる自分がいる(笑)

最近よく視ています。

昔のヒット曲を淡々と流していくフォーマットがいい。

妙なコメンテ-ターが出てこないし、字幕のコメントも的確でわかりやすい。

さっき視てたのが、「日本で流行った洋楽ヒット '69~'79」。

しかし、よくぞこれだけのマニアックな洋楽が日本でヒットしたもんだ。

いま聴き直すと玉石混淆だけど、聴き流しにできない名曲も・・・。

そんな名曲を何曲か動画リンクしてみます。

■ Alone Again - Gilbert O`Sullivan(1972年)

1972年でこのお洒落感はいったい何事?

佐野元春に通じるものを感じる。

■ Have You Never Been Mellow(そよ風の誘惑) - Olivia Newton John (1975年)

作曲John Farrarだけに、メロディ構成が卓越している。

Olivia Newton Johnのヴォーカルも情感を帯びてフックばりばり。

■ Will You Dance? - Janis Ian(1977年)

TBSドラマ『岸辺のアルバム』主題歌。

名作『岸辺のアルバム』と完璧に調和していた。

■ When Will I See You Again(天使のささやき) - The Three Degrees(1974年)

日本のオリコン洋楽シングルチャートで1974年7月29日付で1位を獲得。

本国・米国よりも日本で先行してヒットした曲として知られる。

でも個人的によく聴いてたのは ↓ のカバーかな。

■ When Will I See You Again(天使のささやき) - Boys Town Gang(1984年)

Hi-NRG(ハイエナジー)のカバー曲にはずれなし!

これを聴くと1974年からの10年間で、洋楽がいかに洗練されたかがわかる。

【smash hits in 80s】 CD5枚組 全82曲

↑ 選曲がなかなかいいですわな。

思わず注文したくなる自分がいる(笑)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ YOASOBIの全世界ブレーク

朝日新聞DIGITAL/2023年7月12日 20時03分配信

「YOASOBI「アイドル」世界1位 YouTube楽曲ランキング」→記事

「2人組音楽ユニット「YOASOBI」の楽曲「アイドル」が、動画配信サービス・YouTubeの世界楽曲チャート(music charts TOP 100 songs Global)で1位を獲得した。日本の楽曲が全世界を対象としたチャートで1位になるのは異例だ。」

↑ ということらしいです。

■ YOASOBI「アイドル」(Idol) from 『YOASOBI ARENA TOUR 2023 "電光石火"』2023.6.4@さいたまスーパーアリーナ

楽曲にインパクトがあるし、日本的なサウンドもあるのかもしれないが、ikura(幾田りら)のハイトーンがニーズにはまっているのでは?

それと落ちサビのメロの美しさとか、テクニカルな転調とか。芸がこまかい。

■ PiSTream # 147「幾田りら:CAS live.54:春一番」2017.2.4

もともと、透明感とツヤのあるハイトーンをもっていた。

(しかし、2017年頭でこのLIVEやってた子がわずか数年で世界チャート制覇とは、びっくり)

「カラバトU-18黄金の世代」もこの系統のボーカルだから、ディレクションがはまればワールドワイドで人気を得るかもしれぬ。↓

■ カラバトU-18黄金の世代の原点?

日本の「女神系歌姫」たちに、世界の注目が集まる日も近いかも。↓

■ 女神系歌姫 (ハイトーンJ-POPの担い手たち)【リニューアル】

世界にハイトーンの歌い手はたくさんいるけど、日本の女性ボーカルはひときわ繊細なニュアンスをもっているような気がする。

そしてそれを支えるナイスメロ。

■ シティ・ポップが海外で流行って終わった理由とは?

(8:07~)「これ好きなんだよ」「歌詞わかんないけど落ち着くよな」「ヒップホップは聴いてるとちょっと疲れるから最近はこればっかりだよ」

↑ 海外でシティ・ポップが聴かれてる理由って、シンプルにこんなところでは?

最近の洋楽って、聴いてるとストレスたまる曲多いもんね。

同じ動機で、透明なハイトーンでヒーリング感も備えた、日本の女子の歌声がウケているのでは?

〔シティ・ポップ系のハイトーン〕

■ Last Summer Whisper - 杏里 Anri

角松サウンドに杏里のハイトーンが乗った1982年の名作。

この、キメの多いサウンドは、いまの洋楽では聴けないもの。

■ 真夜中のジョーク - 間宮貴子

シティ・ポップのなかでも、もっともグルーヴが効いた1曲。

幾田りらは、シティ・ポップ系の歌いこなしもばっちり ↓

■ milet×Aimer×幾田りら - おもかげ (produced by Vaundy) / THE FIRST TAKE

このJ-POPの状況下で、Vaundyの才能は貴重だと思う。

〔ハニワ曲系のハイトーン〕

■ 誇り高きアイドル - HoneyWorks feat.Kotoha

HoneyWorks(ハニワ)ならではの流麗なメロに乗るかわいい系のハイトーン。

〔supercell曲系のハイトーン〕

■ 君の知らない物語 - くゆり(歌ってみた)

すこぶる綺麗な声質。

ブレスを聴きどころに変えてしまう魔法のような歌いまわし。逸材!

〔梶浦サウンド系のハイトーン〕

■ Mirai 未来 - Kalafina

正直なところ、個人的にはJ-POPが海外のチャートを席巻するとしたら梶浦サウンドだと思っていた。

でも、いまの洋楽チャートに梶浦サウンドはきらめき過ぎているかも。

いずれにしても、Kalafina解散は日本の音楽シーンにとって痛すぎる。

〔ボカロ難曲系のハイトーン〕

■ Palette - 花たん(歌ってみた)

バイオリンのような艶を帯びた凄絶なハイトーンは、世界的にもレアでは?

■ 花降らし - pazi

変拍子と、ブレイクビーツ系4つ打ちと、アップビート系のグルーヴが混在してる。

歌詞だってキレまくり。

こういう曲聴くと、J-POPは確実に進歩していると思う。

でも、こういう曲がメジャーに売れないいまのJ-POP業界の不思議。

〔ヒーリング系のハイトーン〕

■ ebb and flow【凪のあすからOP】 - LaLa(歌ってみた)

透明感を帯びたフェミニンなヒーリングボイス。

■ SterCrew - みにゅ(歌ってみた)

硝子細工のような繊細なハイトーン。

■ ひらひら ひらら - ClariS

この動画、曲調といい、ヴォーカルといい、絵といい、なにかのタイミングで知られたら海外でブレークするかも・・・。

↑ これだけ綺麗なメロディと美しいハイトーンを取り揃えている国は、そうはないと思うが・・・。

-------------------------

達郎さんの件、にわか音楽(文化)評論家続出ですごいことになってますね。

背景が複雑で、いろいろと語る要素があるからね。

作品無罪論/有罪論なんて、高尚すぎてとても筆者には語れません。

音楽は嗜好品なんだから、

聴きたいひとは聴けばいいし、聴きたくない人は聴かなければいい。

つまるところ、こういうシンプルな話しでは?

「YOASOBI「アイドル」世界1位 YouTube楽曲ランキング」→記事

「2人組音楽ユニット「YOASOBI」の楽曲「アイドル」が、動画配信サービス・YouTubeの世界楽曲チャート(music charts TOP 100 songs Global)で1位を獲得した。日本の楽曲が全世界を対象としたチャートで1位になるのは異例だ。」

↑ ということらしいです。

■ YOASOBI「アイドル」(Idol) from 『YOASOBI ARENA TOUR 2023 "電光石火"』2023.6.4@さいたまスーパーアリーナ

楽曲にインパクトがあるし、日本的なサウンドもあるのかもしれないが、ikura(幾田りら)のハイトーンがニーズにはまっているのでは?

それと落ちサビのメロの美しさとか、テクニカルな転調とか。芸がこまかい。

■ PiSTream # 147「幾田りら:CAS live.54:春一番」2017.2.4

もともと、透明感とツヤのあるハイトーンをもっていた。

(しかし、2017年頭でこのLIVEやってた子がわずか数年で世界チャート制覇とは、びっくり)

「カラバトU-18黄金の世代」もこの系統のボーカルだから、ディレクションがはまればワールドワイドで人気を得るかもしれぬ。↓

■ カラバトU-18黄金の世代の原点?

日本の「女神系歌姫」たちに、世界の注目が集まる日も近いかも。↓

■ 女神系歌姫 (ハイトーンJ-POPの担い手たち)【リニューアル】

世界にハイトーンの歌い手はたくさんいるけど、日本の女性ボーカルはひときわ繊細なニュアンスをもっているような気がする。

そしてそれを支えるナイスメロ。

■ シティ・ポップが海外で流行って終わった理由とは?

(8:07~)「これ好きなんだよ」「歌詞わかんないけど落ち着くよな」「ヒップホップは聴いてるとちょっと疲れるから最近はこればっかりだよ」

↑ 海外でシティ・ポップが聴かれてる理由って、シンプルにこんなところでは?

最近の洋楽って、聴いてるとストレスたまる曲多いもんね。

同じ動機で、透明なハイトーンでヒーリング感も備えた、日本の女子の歌声がウケているのでは?

〔シティ・ポップ系のハイトーン〕

■ Last Summer Whisper - 杏里 Anri

角松サウンドに杏里のハイトーンが乗った1982年の名作。

この、キメの多いサウンドは、いまの洋楽では聴けないもの。

■ 真夜中のジョーク - 間宮貴子

シティ・ポップのなかでも、もっともグルーヴが効いた1曲。

幾田りらは、シティ・ポップ系の歌いこなしもばっちり ↓

■ milet×Aimer×幾田りら - おもかげ (produced by Vaundy) / THE FIRST TAKE

このJ-POPの状況下で、Vaundyの才能は貴重だと思う。

〔ハニワ曲系のハイトーン〕

■ 誇り高きアイドル - HoneyWorks feat.Kotoha

HoneyWorks(ハニワ)ならではの流麗なメロに乗るかわいい系のハイトーン。

〔supercell曲系のハイトーン〕

■ 君の知らない物語 - くゆり(歌ってみた)

すこぶる綺麗な声質。

ブレスを聴きどころに変えてしまう魔法のような歌いまわし。逸材!

〔梶浦サウンド系のハイトーン〕

■ Mirai 未来 - Kalafina

正直なところ、個人的にはJ-POPが海外のチャートを席巻するとしたら梶浦サウンドだと思っていた。

でも、いまの洋楽チャートに梶浦サウンドはきらめき過ぎているかも。

いずれにしても、Kalafina解散は日本の音楽シーンにとって痛すぎる。

〔ボカロ難曲系のハイトーン〕

■ Palette - 花たん(歌ってみた)

バイオリンのような艶を帯びた凄絶なハイトーンは、世界的にもレアでは?

■ 花降らし - pazi

変拍子と、ブレイクビーツ系4つ打ちと、アップビート系のグルーヴが混在してる。

歌詞だってキレまくり。

こういう曲聴くと、J-POPは確実に進歩していると思う。

でも、こういう曲がメジャーに売れないいまのJ-POP業界の不思議。

〔ヒーリング系のハイトーン〕

■ ebb and flow【凪のあすからOP】 - LaLa(歌ってみた)

透明感を帯びたフェミニンなヒーリングボイス。

■ SterCrew - みにゅ(歌ってみた)

硝子細工のような繊細なハイトーン。

■ ひらひら ひらら - ClariS

この動画、曲調といい、ヴォーカルといい、絵といい、なにかのタイミングで知られたら海外でブレークするかも・・・。

↑ これだけ綺麗なメロディと美しいハイトーンを取り揃えている国は、そうはないと思うが・・・。

-------------------------

達郎さんの件、にわか音楽(文化)評論家続出ですごいことになってますね。

背景が複雑で、いろいろと語る要素があるからね。

作品無罪論/有罪論なんて、高尚すぎてとても筆者には語れません。

音楽は嗜好品なんだから、

聴きたいひとは聴けばいいし、聴きたくない人は聴かなければいい。

つまるところ、こういうシンプルな話しでは?

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

時代を読んだ? 小室哲哉氏

さっきまでNHKBS「歌える!J-POP」、視てました。

華原朋美の「LOVE BRACE」が凄かった、復帰した頃はやや不安定感があって正直どうかな~と思ったけど、ここまでもってくるとは・・・。

もともと、超ハイトーンでかかる絶妙なビブラートが魅力だったけど、それが戻ってきている。

ハンパな努力じゃないと思う。

■ 華原朋美 あの頃に戻れる🎵LOVE BRACE(2015/07/19 NHKホール)

で、「LOVE BRACE」なんだけど、あったねこういう曲が。(1996年7月22日リリース)

いま聴き返してみるとエンディング感がハンパない。

そして、↓ が1997年1月1日リリース。

■ TK presents こねっと - YOU ARE THE ONE

こういうコラボは2000年代に入って影をひそめたと思う。

この曲もまた終末感を帯びている。

そして・・・。

■ CAN YOU CELEBRATE? / (25th Anniversary Live Edit)

1997年2月19日にシングルカット。

小室哲哉氏プロデュース・シングルの中で最大のヒット曲。

個人的にはこの曲以降、小室氏の楽曲は実験性が強まってポピュラリティを失っていったと思う。

で、この曲にも漂うエンディング感。

1990年代初頭にバブルは崩壊したけど、1996年頃まではなんとか景気は維持していて、世間の空気もさほど悪くはなかった。

一般に、日本が本格的な凋落を始めるのは1997年あたりとされているので、この曲たちはそのぎりぎりのところで世に出されている。

小室氏はこれから向かう日本の行き先を感じとっていたのでは?

そしていま。

依然としてグデグデでしょーもない曲も多いけど、なにか新しい予感を感じる曲も次第に増えてきている感じもする。

■ 前に向かう唄30曲 ~ 音楽がもつ力 ~

→

おそらく日本社会はこれからもっと苛烈な方向に向かうと思うが、ひょっとしてそうはならない芽もでてきているのかもしれぬ。

音楽は本当に「炭坑のカナリア」だと思う。こわいけど。

■ 最後のニュース

1989年12月21日、バブル崩壊直前にリリースされた井上陽水の名曲。

■ 80年代ヒット曲がうけるワケ NHKBS「歌える!J-POP」長尾賢治プロデューサーが語る

(日刊スポーツ 2023年4月15日10時25分配信)

→ 記事

「80年代に青春を送った方々はまだ、テレビを好きなんですよ。極端に言うと、40代以下はあまり見ず、10代だとゼロに近い。NHKは昔からこういった番組がありましたが、民放もやっとそこに気づいたんでしょう。民放も80年代をやりだしたので。だから、多分、諦めたんですよ。若い世代が望むものにこびたりするのは。」

↑ ほんとうにそういうことなのかな?

華原朋美の「LOVE BRACE」が凄かった、復帰した頃はやや不安定感があって正直どうかな~と思ったけど、ここまでもってくるとは・・・。

もともと、超ハイトーンでかかる絶妙なビブラートが魅力だったけど、それが戻ってきている。

ハンパな努力じゃないと思う。

■ 華原朋美 あの頃に戻れる🎵LOVE BRACE(2015/07/19 NHKホール)

で、「LOVE BRACE」なんだけど、あったねこういう曲が。(1996年7月22日リリース)

いま聴き返してみるとエンディング感がハンパない。

そして、↓ が1997年1月1日リリース。

■ TK presents こねっと - YOU ARE THE ONE

こういうコラボは2000年代に入って影をひそめたと思う。

この曲もまた終末感を帯びている。

そして・・・。

■ CAN YOU CELEBRATE? / (25th Anniversary Live Edit)

1997年2月19日にシングルカット。

小室哲哉氏プロデュース・シングルの中で最大のヒット曲。

個人的にはこの曲以降、小室氏の楽曲は実験性が強まってポピュラリティを失っていったと思う。

で、この曲にも漂うエンディング感。

1990年代初頭にバブルは崩壊したけど、1996年頃まではなんとか景気は維持していて、世間の空気もさほど悪くはなかった。

一般に、日本が本格的な凋落を始めるのは1997年あたりとされているので、この曲たちはそのぎりぎりのところで世に出されている。

小室氏はこれから向かう日本の行き先を感じとっていたのでは?

そしていま。

依然としてグデグデでしょーもない曲も多いけど、なにか新しい予感を感じる曲も次第に増えてきている感じもする。

■ 前に向かう唄30曲 ~ 音楽がもつ力 ~

→

おそらく日本社会はこれからもっと苛烈な方向に向かうと思うが、ひょっとしてそうはならない芽もでてきているのかもしれぬ。

音楽は本当に「炭坑のカナリア」だと思う。こわいけど。

■ 最後のニュース

1989年12月21日、バブル崩壊直前にリリースされた井上陽水の名曲。

■ 80年代ヒット曲がうけるワケ NHKBS「歌える!J-POP」長尾賢治プロデューサーが語る

(日刊スポーツ 2023年4月15日10時25分配信)

→ 記事

「80年代に青春を送った方々はまだ、テレビを好きなんですよ。極端に言うと、40代以下はあまり見ず、10代だとゼロに近い。NHKは昔からこういった番組がありましたが、民放もやっとそこに気づいたんでしょう。民放も80年代をやりだしたので。だから、多分、諦めたんですよ。若い世代が望むものにこびたりするのは。」

↑ ほんとうにそういうことなのかな?

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■「君の知らない物語」名カバー

このところ世界中からJ-POPに注目が集まっているという。

いちばんの理由はどうやら「メロが綺麗で癒される」ということらしい。

たしかにいまの世界のPOPSのメインストリームは、4つ打ちにのせたペンタ系メロを大人数で踊りながら歌う、的な感じがあって、日本でもメディア露出度の多いのはそれ系だけど「メロが綺麗で癒される」系もじつはかなりある。

いまは「海外で人気の邦楽」というと1980年代のシティ・ポップに直結するけど、じつは2007年~2012年くらいにかけて、ボカロを起点とした名曲(名メロ)ラッシュがあった。

その代表例がsupercellの「君の知らない物語」。

supercellの1stシングルでリリースは2009年8月12日。

リードボーカルは、透明感あふれる歌い手として知られていたガゼル(nagi/やなきなぎ)。

supercellのメイン・コンポーザーのryoは、すでに2007年12月投稿の「メルト」(ボーカル:初音ミク)で注目を集め、ガゼル(nagi/やなきなぎ)もカバーしていた。

■「メルト」を歌ってみた(ガゼル) 高品質

この人間では厳しいと思われるサビのハイトーンをそつなくこなし、supercellのリードボーカルとして抜擢。

「君の知らない物語」のヒットを放つ。

この頃はまだボカロ曲の黎明期だったかと思うが、supercellのもたらしたハイトーンシフトの流れはすさまじく、多くのnagiフォロワーを生み出した。

これが、いまの女性ボーカルの質の高さ(とくにハイトーンの歌いまわしの巧さ)につながっていると思う。

女性ハイトーンに限っていえば、その育ての親は1990年代は小室哲哉、2000年代はsupercell(ryo)ではないかと思っている。

■ ryo (supercell) × やなぎなぎ メルト 10th ANNIVERSARY MIX

ボカロを凌ぐ? 超絶ハイトーン、花たん ↓

■ Palette - 花たん(歌ってみた)

アウトロ大サビ部のコメ →「どっから声出してんだ」(笑)

■ 花たんの名テイク

■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】

■ 女神系歌姫-2 【 Angel Voice列伝 51-100 】

■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲

ボカロP起点の楽曲ブレイクは一時期下火になったかにも見えたが、ここ数年でふたたび注目を集めている。

たとえばYOASOBI。

Ayaseのフック感あふれるキーボードのカウンターメロディはsupercellを彷彿とさせるし、ikuraの突き抜けるハイトーンとキレっキレの滑舌はボカロ曲の洗礼なしには成り立たなかったかも。

■ YOASOBI「群青」 from 初有観客ライブ『NICE TO MEET YOU』2021.12.04@日本武道館

ikuraは多くの歌うまを輩出している「黄金の世代」。

でも、ここまで一気にブレークしたのは、聴き手にアピールするなにかをもっていたから?

■ 2017年2月4日(土) @ 下北沢 Com.Cafe 音倉

↑ こういう才能を地道に支える人々がいる。

こうしてみると、いまのJ-POPの良質な部分はボカロP、歌い手や同人などの「サブカル」の層の厚さに支えられているのかもしれぬ。

「サブカル」の灯が消えてしまうことのないよう、ただ祈るのみです。

■ 徒夢 (Ada Yume) - 花たん

■ 遥海 -『Pride』 Live Ver. (HARUMI LIVE 2021”FOCUS”)

------------------------------

2022/06/11 UP

「君の知らない物語」。

2009年8月12日リリースのsupercellの1枚目のメジャーデビューシングル。

ヴォーカルに、リズム感と透明感あるハイトーンと声の圧とブレスのキレを求める難曲。

歌い手の声質で、まったくイメージが変わってしまう曲。

とくに後半の落ちサビ~ラスサビは、繊細な表現力とハイトーンの力量を問われる正念場。

(ふつう、民間人はここで破綻する(笑))

■ オリジナルのnagi(やなぎなぎ、ガゼル)のテイク?

透明感とブレスどりが、ポイントであることがわかる。

→ コード

add9、sus4、maj7、オンコード乱れ打ち。

インストの高い技倆も要求される難曲。

「君の知らない物語」は、平成アニソン大賞(2000年~2009年)で「作品賞」(年代ごとに社会・業界的に最も世の中をにぎわせ注目された楽曲)に選ばれている。

”日本の夏”を代表する名曲だと思う。

-------------------------

このところ、この曲のカバー、はやってるのか???

■ 花澤香菜 - 君の知らない物語

声質が効いた、なかなかに個性的なテイク。

■ 鈴木愛理 - 君の知らない物語

supercellの難曲に生歌唱で突っ込むとは・・・。

しかも破綻せず歌い切ってるのにはびっくり。

■ 凪原涼菜 - 君の知らない物語

スケール感のある「君の知らない物語」。

■ 声優三姉妹チームY - 君の知らない物語

どちらかというと声優やアニソン歌手向けの曲だと思う。

■ 葵井歌菜 - 君の知らない物語

声もいいけど、手数の多いドラムスが圧巻。

■ 君の知らない物語/supercell covered by かぴ

かわいい系歌い手も大健闘。

■「君の知らない物語」covered by 星乃めあ【supercell】

メリハリが効いてていいと思います。

■ 【歌ってみた】君の知らない物語/supercell【富士葵】『化物語ED』

透明感と力感をあわせもつ逸材。

何枚かCD出してます。

■ 君の知らない物語 supercell 歌ってみた [Akuya x 恒温]

アレンジが秀逸すぎるんですけど・・・。

ヴォーカルも気になったので、リンク先に飛んでみたら ↓ こんな名テイクが・・・。

■ 小説 夏と罰(上) - 傘村トータ (Cover) / HengWen

恒温=HengWenなのか???

凄いわ、このヴォーカル。

これで再生数1,447 回って??

■【セッション】 歌ってみた 演奏してみた

楽器が巧い。ヴォーカルもハイレベルの名演。

■ くゆり - 君の知らない物語

これまで聴いたなかでは、個人的にベストと思われるテイク。

(最近チェックしてないので、言い切れないが・・・)

抜群の透明感とブレスどり。

小刻みにかましてくるヒーカップと、立ち上がりの速いビブラートがキレッキレ。

いちばんの理由はどうやら「メロが綺麗で癒される」ということらしい。

たしかにいまの世界のPOPSのメインストリームは、4つ打ちにのせたペンタ系メロを大人数で踊りながら歌う、的な感じがあって、日本でもメディア露出度の多いのはそれ系だけど「メロが綺麗で癒される」系もじつはかなりある。

いまは「海外で人気の邦楽」というと1980年代のシティ・ポップに直結するけど、じつは2007年~2012年くらいにかけて、ボカロを起点とした名曲(名メロ)ラッシュがあった。

その代表例がsupercellの「君の知らない物語」。

supercellの1stシングルでリリースは2009年8月12日。

リードボーカルは、透明感あふれる歌い手として知られていたガゼル(nagi/やなきなぎ)。

supercellのメイン・コンポーザーのryoは、すでに2007年12月投稿の「メルト」(ボーカル:初音ミク)で注目を集め、ガゼル(nagi/やなきなぎ)もカバーしていた。

■「メルト」を歌ってみた(ガゼル) 高品質

この人間では厳しいと思われるサビのハイトーンをそつなくこなし、supercellのリードボーカルとして抜擢。

「君の知らない物語」のヒットを放つ。

この頃はまだボカロ曲の黎明期だったかと思うが、supercellのもたらしたハイトーンシフトの流れはすさまじく、多くのnagiフォロワーを生み出した。

これが、いまの女性ボーカルの質の高さ(とくにハイトーンの歌いまわしの巧さ)につながっていると思う。

女性ハイトーンに限っていえば、その育ての親は1990年代は小室哲哉、2000年代はsupercell(ryo)ではないかと思っている。

■ ryo (supercell) × やなぎなぎ メルト 10th ANNIVERSARY MIX

ボカロを凌ぐ? 超絶ハイトーン、花たん ↓

■ Palette - 花たん(歌ってみた)

アウトロ大サビ部のコメ →「どっから声出してんだ」(笑)

■ 花たんの名テイク

■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】

■ 女神系歌姫-2 【 Angel Voice列伝 51-100 】

■ 透明感のある女性ヴォーカル50曲

ボカロP起点の楽曲ブレイクは一時期下火になったかにも見えたが、ここ数年でふたたび注目を集めている。

たとえばYOASOBI。

Ayaseのフック感あふれるキーボードのカウンターメロディはsupercellを彷彿とさせるし、ikuraの突き抜けるハイトーンとキレっキレの滑舌はボカロ曲の洗礼なしには成り立たなかったかも。

■ YOASOBI「群青」 from 初有観客ライブ『NICE TO MEET YOU』2021.12.04@日本武道館

ikuraは多くの歌うまを輩出している「黄金の世代」。

でも、ここまで一気にブレークしたのは、聴き手にアピールするなにかをもっていたから?

■ 2017年2月4日(土) @ 下北沢 Com.Cafe 音倉

↑ こういう才能を地道に支える人々がいる。

こうしてみると、いまのJ-POPの良質な部分はボカロP、歌い手や同人などの「サブカル」の層の厚さに支えられているのかもしれぬ。

「サブカル」の灯が消えてしまうことのないよう、ただ祈るのみです。

■ 徒夢 (Ada Yume) - 花たん

■ 遥海 -『Pride』 Live Ver. (HARUMI LIVE 2021”FOCUS”)

------------------------------

2022/06/11 UP

「君の知らない物語」。

2009年8月12日リリースのsupercellの1枚目のメジャーデビューシングル。

ヴォーカルに、リズム感と透明感あるハイトーンと声の圧とブレスのキレを求める難曲。

歌い手の声質で、まったくイメージが変わってしまう曲。

とくに後半の落ちサビ~ラスサビは、繊細な表現力とハイトーンの力量を問われる正念場。

(ふつう、民間人はここで破綻する(笑))

■ オリジナルのnagi(やなぎなぎ、ガゼル)のテイク?

透明感とブレスどりが、ポイントであることがわかる。

→ コード

add9、sus4、maj7、オンコード乱れ打ち。

インストの高い技倆も要求される難曲。

「君の知らない物語」は、平成アニソン大賞(2000年~2009年)で「作品賞」(年代ごとに社会・業界的に最も世の中をにぎわせ注目された楽曲)に選ばれている。

”日本の夏”を代表する名曲だと思う。

-------------------------

このところ、この曲のカバー、はやってるのか???

■ 花澤香菜 - 君の知らない物語

声質が効いた、なかなかに個性的なテイク。

■ 鈴木愛理 - 君の知らない物語

supercellの難曲に生歌唱で突っ込むとは・・・。

しかも破綻せず歌い切ってるのにはびっくり。

■ 凪原涼菜 - 君の知らない物語

スケール感のある「君の知らない物語」。

■ 声優三姉妹チームY - 君の知らない物語

どちらかというと声優やアニソン歌手向けの曲だと思う。

■ 葵井歌菜 - 君の知らない物語

声もいいけど、手数の多いドラムスが圧巻。

■ 君の知らない物語/supercell covered by かぴ

かわいい系歌い手も大健闘。

■「君の知らない物語」covered by 星乃めあ【supercell】

メリハリが効いてていいと思います。

■ 【歌ってみた】君の知らない物語/supercell【富士葵】『化物語ED』

透明感と力感をあわせもつ逸材。

何枚かCD出してます。

■ 君の知らない物語 supercell 歌ってみた [Akuya x 恒温]

アレンジが秀逸すぎるんですけど・・・。

ヴォーカルも気になったので、リンク先に飛んでみたら ↓ こんな名テイクが・・・。

■ 小説 夏と罰(上) - 傘村トータ (Cover) / HengWen

恒温=HengWenなのか???

凄いわ、このヴォーカル。

これで再生数1,447 回って??

■【セッション】 歌ってみた 演奏してみた

楽器が巧い。ヴォーカルもハイレベルの名演。

■ くゆり - 君の知らない物語

これまで聴いたなかでは、個人的にベストと思われるテイク。

(最近チェックしてないので、言い切れないが・・・)

抜群の透明感とブレスどり。

小刻みにかましてくるヒーカップと、立ち上がりの速いビブラートがキレッキレ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |