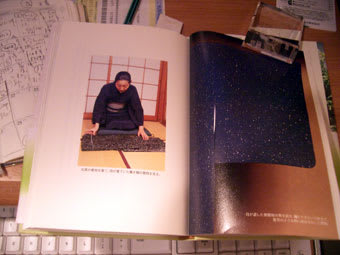

撒き糊散らし(まきのりちらし)友禅の技法のひとつで、

まず、防染糊を竹の皮に塗って薄く伸ばし、乾燥させたものを細かく砕いて、

湿らせた布地に蒔き、乾いてから染料をかける。

文様と合わせて組み合わせたり、雪が降った様子を表したり、全体にあしらって地模様にもする(木村孝/監修 きもの文様図鑑より)

この友禅の技法を使った着物が『着物のあとさき』(新潮社)の43pに登場している。

満天の星空にも見立てられれば、吹雪とも見える。

義母の箪笥にもこの技法の友禅が遺ってした。然も、粋な付け下げ!

しっかい屋さんに相談したら、いいものだからとおっしゃて、長身の私用にウエストラインで他の生地を足して補正してくださった。もう7年前のことになる。

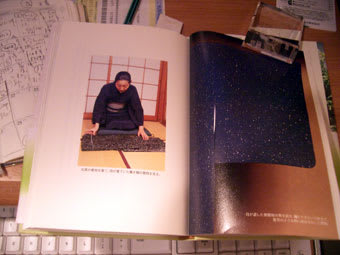

2001年の開催された日本デザイン会議 in kyoto に参加した際の着姿(プリントから接写したので、ヘンです )

)

そして、ずいぶん着たので、着付けのお稽古用にと、昨年さくら子に回した

「雪」の様に見える祖母のとても渋い紫ロウケツ染めの着物。

「雪」の様に見える祖母のとても渋い紫ロウケツ染めの着物。

祖母は「紫」大好きな人でした。

それを私たちが着れる様にakeが丈直しをしてくれた。

わかりますか?ウエスト部分に別布で丈が足されている。

今まで、後ろの衿はホックしか見たことが無かったが

この着物は糸を引っ張ると留められる様になってました。

これは古い着物だからなのか?とても繊細な作りだった(さくら子のブログより)

6/16の絹芭蕉の欄にもう1枚画像を足しております

6/16の絹芭蕉の欄にもう1枚画像を足しております

まず、防染糊を竹の皮に塗って薄く伸ばし、乾燥させたものを細かく砕いて、

湿らせた布地に蒔き、乾いてから染料をかける。

文様と合わせて組み合わせたり、雪が降った様子を表したり、全体にあしらって地模様にもする(木村孝/監修 きもの文様図鑑より)

この友禅の技法を使った着物が『着物のあとさき』(新潮社)の43pに登場している。

満天の星空にも見立てられれば、吹雪とも見える。

義母の箪笥にもこの技法の友禅が遺ってした。然も、粋な付け下げ!

しっかい屋さんに相談したら、いいものだからとおっしゃて、長身の私用にウエストラインで他の生地を足して補正してくださった。もう7年前のことになる。

2001年の開催された日本デザイン会議 in kyoto に参加した際の着姿(プリントから接写したので、ヘンです

)

)

そして、ずいぶん着たので、着付けのお稽古用にと、昨年さくら子に回した

「雪」の様に見える祖母のとても渋い紫ロウケツ染めの着物。

「雪」の様に見える祖母のとても渋い紫ロウケツ染めの着物。祖母は「紫」大好きな人でした。

それを私たちが着れる様にakeが丈直しをしてくれた。

わかりますか?ウエスト部分に別布で丈が足されている。

今まで、後ろの衿はホックしか見たことが無かったが

この着物は糸を引っ張ると留められる様になってました。

これは古い着物だからなのか?とても繊細な作りだった(さくら子のブログより)

6/16の絹芭蕉の欄にもう1枚画像を足しております

6/16の絹芭蕉の欄にもう1枚画像を足しております