■恋のバン・シャガラン / Silver (Arista / 東芝)

本当はダメなんですけど、車を運転していると、ど~してもあれやこれやを考えてしまう事は皆様もご同様でしょうか。

昨日にしても、久々に自らハンドルを終日握ったもんですから、特に現在の境遇と昔に思い描いていた人生設計と言えば大袈裟になりますが、とにかくリタイア後の生活は自分で望んでやれる趣味と実益を兼ねた仕事を!

なぁ~んていう考えが如何に甘っちょろいものだったかを、今は痛感している次第です。

正直、この年齢になっても仕事に縛られ、アクセクしているなんて、若い頃は頭の隅っこにも無かった現実であり、もっと悠々自適な日々が訪れるだろうなぁ~んて、お気楽な事を当たり前に思っていたという、そんなノーテンキ野郎がサイケおやじの本質なんですよ……。

で、そんなこんなが尚更に思い出されたのが昨日でありまして、その引き金のひとつになったのが、カーオーディオから流れて来た本日掲載のシングル盤A面曲「恋のバン・シャガラン / Wham Bam (Shang-A-Lang)」でありました。

なにしろ、これが流行った1976年末~翌年春頃のサイケおやじは遊び呆けていた学生時代のど真ん中であり、日活ロマンポルノをメインに成人映画やエロ&SM雑誌の虜となって映画館や古本屋等々を巡り歩き、ついでに(?)中古レコード漁り、ジャズ喫茶での読書、バイク&バンドの愛好、当然ながらそ~した行動を支えるためのバイトに明け暮れしていたんですから、肝心の勉学が疎かになっていたのは言わずもがな、現在の境遇は悪因悪果、自業自得を自覚しているのですが……。

さて、そこで「恋のバン・シャガラン / Wham Bam (Shang-A-Lang)」は同年に公式デビューしたシルバーというバンドが演じる、まさに当時の典型的なウエストコーストロック&ポップスであり、軽快なテンポと爽快なサウンド作り、覚えやすいリフレインを用いたライトタッチのメロディ、さらには如何にも西海岸というコーラス&ハーモニーの魅力は、すんなり素直なヒット曲の要件を満たしていたんですねぇ~♪

そして実はサイケおやじもその頃に入れてもらっていたバンドで、この「恋のバン・シャガラン / Wham Bam (Shang-A-Lang)」を演じては、独善的にイイ気持ちになっていたんですよ、恥ずかしながら。

いや、「恥ずかしながら」という言葉は的外れで、マジになっていたというのが本当のところです。

それだけ、この楽曲は素敵なんですよっ!

ちなみにシルバーというバンドは今となっては所謂「一発屋」という評価もありますが、ジョン・バドロフ(vo,g)、 グレッグ・コリアー(vo,g)、ブレント・ミッドランド(vo,key)、トム・レドン(vo,b) 、ハリー・スティンソン(vo,ds) というメンバーは、そのキャリアを調べるほどに相当の実力者揃いで、まずジョン・バドロフは既にシルバーと同じアリスタレーベルからバドロフ&ロドニー名義によるアルバムを3枚出しており、トム・レドンはイーグルスのバーニー・レドンの実弟にしてトム・ペティのバンド仲間、またグレッグ・コリアーとハリー・スティンソンは地味ながらも堅実なセッションプレイヤーとしてスタジオの世界で活躍していましたし、ブレント・ミッドランドはシルバー解散後にグレイトフル・デッドに参加し、早世するまでの10年間はデッドヘッズならずとも、決して忘れられない存在です。

しかし、これだけの大ヒットを放ったシルバーが、何故か同曲を含むLPを1枚っきりしか残さなかったのは残念至極……。

ということで、爽やかなでありながら、妙に感傷的な気分にさせられるのがシルバーの「恋のバン・シャガラン / Wham Bam (Shang-A-Lang)」であります。

あぁ……、あの頃に戻って、もう一度なぁ~んて言うつもりはありませんが、人生は後悔の積み重ねで過ぎて行くものだとしたら、オンタイムのヒット曲もまた、味わい深い彩になるのでしょう。

せつないなぁ~~~っていうのが、本音ではありますが。

■ブルースから逃れて / The Band (Waner bros. / ワーナーパイオニア)

連日書いてしまっているシビアな成り行きはサイケおやじを確かに疲弊させていますが、だからこそ身に浸み込む歌や演奏があるのは、ありがたいことです。

ザ・バンドが演じる本日掲載のシングル盤A面に収録の「ブルースから逃れて / Out Of The Blue」も、その中のひとつとして、殊更現在のサイケおやじにとっては癒しの名曲♪♪~♪

これが世に出たのは1978年、ザ・バンドが解散する記念に制作された映画「ラスト・ワルツ」のサントラ盤扱いとしての発売ではありますが、ご存じのとおり、件の映画の主要部分を占める1976年のウインターランドにおけるライブ音源とは別に、同名3枚組LP「ラスト・ワルツ」に入れられたスタジオレコーディング音源からのカットというのが、ちょっぴりニクイところでしょうか。

しかも歌っているのがグループ内ではソングライター兼ギタリストとしての存在感が強いロビー・ロバートソンであり、それは皆様もご存じのとおり、当時の立場が映画を観ても間違いないほど、ザ・バンドの中では孤立しての浮きまくりですからねぇ……。

自作の諦観滲む曲調と女々しいばかりのボーカルがジャストミートし過ぎているほどです。

結局、後付けで知った真相らしきものも含めて、ザ・バンドの解散ライブや映画の制作に一番熱心だったのはロビー・ロバートソンであり、同時に何とかザ・バンドを維持継続させようと執着していたのも、本人だけであったというあたりは、なんとなくビートルズの「レット・イット・ビー」に重なって思えるんですが、いかがなものでしょう。

と、まあ、本日も恥ずかしながら、独断と偏見に満ちているサイケおやじではありますが、悲壮感に酔ってはいられないのが現実という厳しさに変わりはありません。

だからこそ、こ~ゆ~歌を欲してしまうという自己矛盾というか、パラドックスの魔力は絶対!?

あぁ、半端な自分が、ここにいます。

■地獄の叫び / Mitch Ryder & The Detroit Wheels (New Voice / 東芝)

この世の中、お金で大概の事は片付きますが、一度でも落ちてしまった信用信義を取り戻すのには、再び長い積み重ねが必要です。

今回、サイケおやじが襲われた地獄の責め苦にしても、そもそもの発端は下の者のイザコザであり、そこへ順次、上の者が絡んでしまったという有様では、丸っきり出来の悪いヤクザ映画みたいなものでした。

そして結局、ど~解釈しても、こちらに非がある事は避けられないとなれば、後は責任の所在だけが問題になるわけで、サイケおやじは反対したものの、組織の意向としては件の下の者に身を引いてもらうという、いやはやなんとも、当たり前の収拾策……。

ですから、サイケおやじは周囲に大きな義理を借りてしまい、つまるところ、その格好がつけられなければ、今の仕事からは(?)出来ないだろうという、まさに老後は真っ暗ですよ。

しかし、これで地獄の底は見えたような気がしています。

ということで、今の気分にジャストミートな歌や演奏は?

何とも自分じゃ~思い当たらないので、いろんなキーワード入れて、私用のPCに問うてみたところ、鳴りだしたのが本日掲載のシングル盤A面曲「地獄の叫び / Sock It To Me - Baby」でありました。

演じているミッチー・ライダーはハードロックのルーツにも位置するロッキンソウルな白人歌手ですが、日本では些か注目度が低い、所謂過小評価の人気者になりましょうか。

それでもとにかく、一度でも聴けば、好きな人に好きっ!

そうとしか言えない存在かと思います。

う~ん、PCの心も、案外と正鵠を射るものかもしれませんねぇ~~。

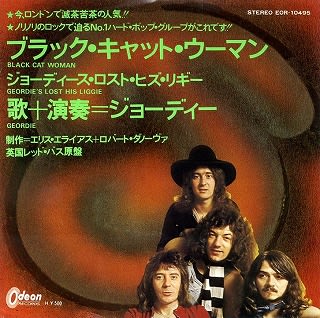

■Black Cat Woman / Geordie (EMI / 東芝)

往年のGSヒット曲といえば、その中身の無さ、無節操さ言わずもがな、二番煎じが積み重なって、何時しか本物の所在さえも忘却の彼方という熱気と勢いがたまらない魅力になっていた側面は否定出来ません。

しかし、それこそが通俗的ウレセン狙いの基本であるとすれば、殊更ロックにおける同路線には立派なお墨付きかもしれません。

本日掲載したシングル盤の主役たるジョーディは、その要件にこそ相応しい、偉大なる二番煎じバンドであって、例えば収録A面曲「Black Cat Woman」にしても、まさにレッド・ツェッペリンとディープ・パープルとブラック・サバス等々の美味しいところを丸取りしたような歌と演奏になっているんですから、如何にも発売された1973年のハードロック界流行の縮図みたいな遣り口がねぇ~~~♪

とにかくボーカルがロバート・プラントならば、ギターのリフの作り方はディープ・パープル、そして歌と演奏の雰囲気がブラック・サバスという印象は免れないという、実は当時のブリティッシュロックに憧れていたアマチュアバンドがやってみたい世界が、そこにあったような羨ましさは、今となってはお笑いのネタのようでもあり、実は本音だったような気がしています。

実際、ジョーディほど真似出来そうで、案外と難しい存在は貴重でしょう。

つまり「らしい」事をやろうとすれば、出来損ないの本家コピーになってしまう恐れがあって、結局はターヘのレッテルが……。

いゃ~、ジョーディのど根性には、頭が下がりっぱなしです。

ということで、常識的には軽輩と見られがちな者だって、立派に存在感を示す方法論はあるはずで、そのひとつが例え独創性は薄くとも、しっかりと目標に取り組む姿勢でしょう。

本来、そんな固い話はロックには不向きなんでしょうが、逆にそんな崩れた世界から固定観念に縛られた場所に与えられる影響は意想外に大きいと思っています。

それはエルヴィス・プレスリーやビートルズだけの事象ではなく、ジョーディにしても方向性は等しいはず!?

ジョーディこそは、超一流のB級バンドにちがいありません。

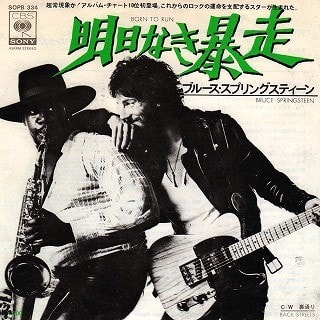

■明日なき暴走 / Bluce Springsteen (Columbia / CBSソニー)

プロのミュージシャンは音楽的才能が有って当然、しかもルックスというか、やっている事に相応しい佇まいが有れば尚更に好ましいわけで、平たく言えば、カッコイイ~奴が見せてくれるロックなんてものは、それだけで許されたとしても、一概に否定は出来ず、それこそがロックの真髄!?

そんな逆説さえも立派に証明してみせたひとりが、本日の主たるブルース・スプリングスティーンでした。

おそらくは1970年代後半から1980年代中頃まで、一番に「らしい」ロッカーだった、とサイケおやじは思っていますし、実際、「成りきって」後追いデビューした者は世界中に大勢いましたからねぇ~~~。

しかし、だからと言って、サイケおやじは決してブルース・スプリングスティーンの信者ではなく、むしろ苦手です。

だって、これはサイケおやじの語学力の不足が大きな要因ではありますが、あの肝心なところでモゴモゴと言葉を濁す歌いっぷりは、その歌詞の本質に具体性が強く存在しているだけに、どうにも煮え切らず、イライラさせられるんですよ……。

もちろん、日本人の我々が洋楽に親しむ時、そこに「言葉の壁」が立ちはだかっているのは自明の理ですし、歌詞の意味が完全に理解出来なくとも、そこにリズムに上手く乗っかった語感の良さがあれば、それで充分に満足させられてしまうのが大衆音楽の魅力の秘密なのでしょう。

それは何も日本だけの現象ではなく、例えば英語が普通に話されているロックやソウルの本場というアメリカにおいてさえ、ボブ・ディランに至っては歌詞の中の単語の意味そのものは理解出来ても、歌詞=詩の全体の意味は全く不明という楽曲が多く、つまりは何を歌っているのか分からなくとも、それを聴いての気分が感度良好ならば、それで良し!

そ~ゆ~部分があるからこそ、ボブ・ディランはスーパースタアでありますし、例え一片でも、分からないというその中からグサリっとリスナーに突き刺さってくる真実に気がつくよう、導く力量こそが、その証明という理屈もあるような気がします。

しかし、肝心なところを不明瞭に歌う手法は、何もブルース・スプリングスティーンの発明ではなく、古くは黒人達が演じていたブルースに多く散見される、一種の思わせぶりのようです。

極言すれば、黒人ブルースの歌詞には「比喩」が多く、それでも明言出来ない様々な事象をモゴモゴと節回すことで、逆に強烈な印象を与えるという、如何にも社会的な弱者といっては失礼になるのでしょうが、とにかくそこに反骨とか抵抗という、後のロック思想の萌芽がある事は否定出来ないと思います。

さて、そこでブルース・スプリングスティーン!

サイケおやじが初めて聴いたのは、1975年秋の米軍極東放送=FENからの音楽番組で、矢鱈にエキサイトした語り口のDJがその後も何回か流していたのは、本日掲載のシングル盤A面曲「明日なき暴走 / Born To Run」だったんですが、告白すれば、その時は何とも思っていませんでした。

ところが、ちょうど同じ頃、入れてもらっていた学生アマチュアバンドの練習で訪れた某リハーサルスタジオ、と云っても実態は楽器屋の倉庫なんですが、とにかくそこの休憩室に置いてあったレコードのあれこれの中にあったのが、このシングル盤!

いゃ~、これは皆様にしても一目瞭然だと勝手に思い込む事にしておりますが、ど~です、このジャケ写のカッコ良さ!

まさにロケンロールがど真ん中でしょう~~~~♪

サイケおやじが瞬時に瞠目させられたのもムベなるかな、しかも入っていたのが、折しも前述した「Born To Run」であり、さらにシビレたのが「明日なき暴走」というイカシた邦題!!

そして、あらためてその場で鳴らしてみれば、これがぶ厚い演奏で作られたアメリカンロックの王道であり、同時にハードなフォークロックと懐メロな雰囲気が横溢した、なかなか当時は有りそうで無かったサウンドでした。

しかし、良く知られているように、ブルース・スプリングスティーンの本質はシンガーソングライターであり、青春の迷い道や社会的なテーマを様々な角度や思惑から歌い込んだ歌詞に共感を集めるのが評価や人気のポイントだと言われていますから、1973年の公式レコードデビュー当時は「第二のディラン」として売られていたという方向性に間違いは無かったと思います。

ところがブルース・スプリングスティーンには骨太なハードロッカーとしての「もうひとつの顔」が最初っからあったようで、アマチュア時代から積み重ねてきた夥しいライブの現場主義から注目されるという、その肉体派的な存在感は、むしろ分かり易いものでしょう。

また、レコーディングされた楽曲の要所に仕込まれた、どっかで聞いたようなリフやアレンジの妙はニクイばかりで、そのあたりは普通にオールディズ趣味とばかりは決めつけられない味わい深さ、というよりも、確信犯的な魅力に満ちています。

それはこの「明日なき暴走 / Born To Run」においても、提示されたサウンドの厚みはフイル・スペクターの代名詞=所謂「音の壁」に影響されたものとしか思えませんし、低音弦を意図的に使ったようなギターの存在感にも、往年のエレキインスト物を想起させられてしまいますねぇ~~♪

多分、ブルース・スプリングスティーンは昔っから馴染んだヒット曲に執着する(?)趣味性を持ち合わせているに違いないと思いますし、夥しく残されているライブソースから世の出たブート盤には、そんなこんなのオールディズカバー曲がちりばめられているあたりは、なかなかの正直者!?

その点はサイケおやじも共感を覚えるわけですが、だからといって、繰り返しますがブルース・スプリングスティーンをノー文句で楽しめないのも本音です。

お叱りを覚悟で告白させていただければ、ブルース・スプリングスティーンよりは佐野元春を聴いていたほうが……、とまで思うんですよ。

だって、佐野元春の方が言葉の意味がストレートに伝わってくるし、それが本家の替え歌だとしても、真意が憶測でしか理解出来ないブルース・スプリングスティーンよりは真っ当なんじゃ~なかろうか?

あぁ、何が悲しくて、我々日本人が、ボ~ンインザ、ユエスエ~~♪ なぁ~んてライブの会場で合唱しなければならなんでしょうかねぇ~~~~!?

ブルース・スプリングスティーンは流石にプロですから、その場で失笑するなんてこたぁ~ないんでしょうが、いやはやなんともというのがサイケおやじの偽りの無い気持ちてす。

ということで、本日は完全に独断と偏見の大行進になってしまいましたが、あえてロック野郎と呼びたいほどのカッコ良さは、ブルース・スプリングスティーンの大きな魅力だと思っています。

■ロコモーション / Grand Funk (Capitol / 東芝)

やっぱり昨日と今日は各交通機関が乱れまくりでしたねぇ~。

天変地異には勝てないのが人間の営みと諦めるのも、何か悔しいと思うのは、明らかに思い上がりと分かってはいるんですが……。

てな事をツラツラ考えながら、それでも列車で移動中のサイケおやじですから、本日はそのまんまの名曲ロックを懐かしさと共にご紹介♪♪~♪

それが掲載したシングル盤A面曲「ロコモーション / The Loco-Motion」で、原曲は作詞:ジェリー・ゴーフィン&作曲:キャロル・キングが提供し、リトル・エヴァが歌っては1962年に大ヒットさせた、この時点では所謂アメリカン・オールディズだったんですが、ご丁寧にそれをグランド・ファンク・レイルロード改めグランド・ファンクがカバーしてしまうなんてのは、ストーンズがボブ・ディランの「Like a Rolling Stone」をやらかした様な、シャレにならないファンサービス!?

なにしろ発売された1974年にはヒットチャートの首位に輝くという、まさに目からウロコが落ちまくる会心の一撃でしたからねぇ~~♪

いきなりマーク・ファーナーが「素」で曲頭を歌い出し、次いで楽しくもファジーなメンバーの合唱追従から、ドッカァ~~ンッとヘヴィなハードロックが始まれば、それでツカミはすっかりOK♪♪~♪

そして以降はグイノリのアメリカンロックが展開されるんですから、ロックファンというよりも、既に洋楽好きにはたまらない世界が披露されるというわけです。

ちなみに当時のグランド・ファンクはマーク・ファーナー(vo.g)、クレイグ・フロスト(key)、メル・サッチャー(vo,b)、ドン・ブリューワー(vo,ds) という4人組で、しかもプロデュースを担当したのがトッド・ラングレンであれば、デビューの頃の猪突猛進から、さらに大衆性を追求する姿勢にモデルチェンジした証が、バンド名の短縮とパワーポップなサウンドの提示であり、この「ロコモーション / The Loco-Motion」こそが単純にして明快な結論だったのでしょう。

何を言われたとしても、ヒットチャートを席巻し、ライブの現場でも大ウケしていたのは間違いのない結果でありました。

また、こうした方法論はアマチュアバンドを「その気」にさせる効果も満点で、恥ずかしながらサイケおやじも学生時代に入れてもらっていたバンドで、このコピーに勤しんだ過去もあり、特に演奏アンサンブルのリフの構成とか、間奏のギターソロの如何にもハードロックな風情は、自分らにだってっ!?!

そんな決意を煽るのには絶好だったんですよ♪♪~♪

しかも後に知ったことではありますが、グランド・ファンクがこのレコードを作った発端が、最初はスタジオでのお遊びであったとか!?

思わず納得させられてしまう逸話も、俺達だって、やろうぜっ!

なぁ~んていう意気込み(?)に繋がったというわけですが、その頃はオールディズのリバイバルブームが広がっていた事も、大切な要件だったと思います。

ということで、久々の列車の旅も悪くありませんねぇ~~♪

これから駅弁、食べますよぉ~~♪

■Let's Dance / David Bowie (EMI / 東芝)

デビッド・ボウイが星の世界へ帰還されました。

この世での時間は決して長かったとは申せませんが、それでも及ぼした影響力は各方面に多大であり、歴史というよりも記憶や伝説に残り続けるスタアだと思います。

そこで本日は何をメモリアルにしようか悩んだ末、虫の知らせというか、ちょうど手元にあった掲載のシングル盤A面曲「Let's Dance」に致しました。

いゃ~、これはもう、説明不要というか、1983年に発売された同名アルバムからシングルカットされ、全世界規模で爆発的にヒットしたディスコロックの大名曲なんですが、それまでのキャリアを超越する幅広い人気を確立させたという意味においても、まさにデビッド・ボウイの存在証明!?!

もちろん、そんなふうに書かねばならないところに悲喜こもごもがあるのは言わずもがな、しかしそれはそれとして、サンプリングされたベースラインは確かにキャッチーですし、シンプルにしてシャープなギターソロ、さらにはデビッド・ボウイならではの幾分勿体ぶったボーカルの節回しが最高のハイブリットを演じている事は否定出来ません。

実はご存じのとおり、この曲はオシャレ系(?)ファンクバンドのシックを率いていたナイル・ロジャースによってプロデュースされているのが大きなポイントであり、実は予めそれを知っていたサイケおやじは、ここでのギターは、てっきりナイル・ロジャースかと思いきや!?!

その真相は当時全くの無名だったスティーヴィー・レイ・ヴォーンが、そこに登場していたんですねぇ~~♪

今となっては、それも伝説になっていますが、スティーヴィー・レイ・ヴォーンは1982年のモントルー・ジャズ・フェスティバルに出演中のところをデビッド・ボウイに発見されたとか!?

まあ、それも諸説あるみたいですが、とにかくこの稀代のギタリストを広く世界的に押し出した功績も、決して忘れてはならないでしょう。

実は告白すると、サイケおやじは、この「Let's Dance」をリアルタイムで聴いていた時、全くスティーヴィー・レイ・ヴォーンなんていうギタリストは知らず、後にスティーヴィー・レイ・ヴォーンのデビューアルバムにシビレた時、そのキャリアに接して仰天させられたという、素敵な思い出があるんですよ。

そして本音では、この頃のデビッド・ボウイには、ほとんど興味を抱けなかったわけで、「Let's Dance」という楽曲の上手過ぎる仕上がりの妙は認めざるをえなくとも、そこを彩ったギターの存在そのものについては、ふ~ん、そんなもんか……、という不遜の極みだった気持ちは、いやはやなんとも、額に汗が滲みます。

また、こういう白人ロッカーが演じるファンク系のパフォーマンスにハードロックなギターを入れるという企画は、何もデビッド・ボウイの発明ではないにしろ、「Let's Dance」の大ヒットがそれに拍車をかけた事は間違いなく、我が国でも例えば吉川晃司が1985年頃のライブツアーで、子供バンドのうじきつよし(g) をサポートメンバーに招いていたのも、そのひとつだったと思われます。

うむ、こ~ゆ~温故知新もあるんだなぁ~~♪

ちなみに何故に現在、サイケおやじの手元に掲載の私有盤があったかと言えば、またまた最近になってスティーヴィー・レイ・ヴォーンに惚れ直しているからで、あれやこれやとレコードを引っ張り出している最中にデビッド・ボウイの訃報に接してしまったのも、冒頭に述べたとおりの事情でしょうか……。

きっと未だ辿り着けていない彼岸では、「Let's Dance」の魂のセッションが行われているに違いないと思うばかりです。

また逢える日まで……、合掌。

■移民の歌 c/w Hey, Hey, What Can I Do / Led Zeppelin (Atlantic / ワーナーパイオニア)

洋楽における1970年末の大事件といえば、レッド・ツェッペリンの3rdアルバム「Ⅲ」の発売もそのひとつでした。

それは極言すれば、ファンにとっては必須のアイテムでありながら、オンタイムでは美徳と背信に満ちたもので、なにしろLPのA面が如何にもの凄いハードロックでありながら、レコードをひっくり返したB面が、なんとっ!

およそ「らしくない」、当時流行のウエストコースト風味も入ったアコースティックなフォークソング集みたいな感じのトラックばっかりだったんですねぇ~~~~。

そして当然ながら、評論家の先生方や音楽マスコミからの批判も続出する中、しかし洋楽ファンにとってはハードロックの様式美を確立させた天下のゼップが与えたもうた試練と受け止める動きもあり、例えば大枚はたいたLPの片面しか聴かないというのは、不条理じゃ~ないかっ!?!

なぁ~んていう擁護論まであったほどです。

ところが流石は日本のレコード会社は熱心というか、件の「Ⅲ」のA面ド頭に据えられていた極みのハードロック、「移民の歌 / Immigrant Song」をシングルカットするという強硬手段(?)が大成功♪♪~♪

忽ち翌年からラジオの洋楽番組をメインに驚異的な大ヒットとなり、今日ではプロレスラーや野球選手の登場テーマソングにも用いられるほど知られつくした、おそらくはゼップのレコーディング楽曲の中では「天国への階段」と並び立つほど市井に流布した流行歌でありましょう。

そのキメは当時としてはシンコペイトしまくったリズムとビートのハードな存在感であり、加えて例の「アァアァァァ~~ッアッ」という激しい雄たけびとヘヴィなリフの複合攻撃がありますからねぇ~~~♪

一度聴いたら、決して忘れられないキャッチーさは、確信犯なんてもんじゃ~ないでしょう。

ちなみに掲載した私有シングル盤は公式流通品で、ちょうど日本における発売権が日本グラモフォンからワーナーパイオニアに移った時期ということで、最初に日本グラモフォンで企画されたブツはサンプル盤だけが存在するという、今となってはジャケ写デザインもカップリング曲も異なるというウルトラ級のコレクターズアイテムとして、これまた罪作りな高嶺の花ですから、興味が湧いた皆様であれば、ネットで探してみて下さいませ。

で、そのカップリング曲なんですが、ここでは「Hey, Hey, What Can I Do」というアルバム未収録のゼップ流ウエストコーストロックが入っているので、告白すればサイケおやじはそれが完全にお目当ての中古ゲットでありました。

う~ん、結局、この仕様のシングルカットは日本とアメリカが主導したようで、イギリスでは「移民の歌 / Immigrant Song」そのものがヒットしていたとは言えない状況らしいですよ。

さて、実は本日、サイケおやじが特に「移民の歌 / Immigrant Song」を取り上げたのは、その歌詞の中に、

だから今 お前たちは立ち止まり

全ての廃虚を建て直せ

なぜなら 失ったものが沢山あっても

平和と信用が 成功へと導いてくれるのだ

という一節があるからなんですよ。

ご存じのとおり、ゼップの「移民の歌 / Immigrant Song」は、北欧民俗の制覇を歌った内容らしく、具体的にはバイキングだとか、西を目指すだとか、あまり日本人には馴染の無い歴史が歌われていたようでありながら、そこでゼップが提示したサウンドの強引さがあればこそ、ノー文句で惹きつけられてしまったロック大好き人間には問答無用!

そして今日、欧州各地に押し寄せるシリア周辺からの夥しい難民の問題と、短絡的ではありましょうが、重なってしまった思いがサイケおやじにはあるからです。

しかも伝えられるところによれば、ドイツでは難民の中の極一部が強姦や窃盗をやらかし、現地の一般人を脅かし、ついには激しい対立抗争までもが勃発しつつあるという……。

もちろん日本の地で安穏としているサイケおやじには、その詳らかな事情は知る由もありませんが、それでもあえて「争い」という愚行の蔓延には悲しいものしか感じません。

そしてもしも、自分が当事者であったなら、危害を加える者が例え難民であろうとも、なんらの容赦もしないという気持ちは否定出来ないわけです。

う~ん、上手い解決策なんてものが、あるのかなぁ……。

ということで、ハードロックを聴いて神妙な気分というのも、妙な心持ちのサイケおやじでございます。

■悪いあなた / Linda Ronstadt (Capitol / 東芝)

世間ではベッキーの不倫騒動が、あれやこれやっ!?

サイケおやじはマスコミで報道される事ぐらいしか知りませんが、少なくともテレビ等々でソツの無い言動を見せていたベッキーにしては、失礼ながら彼女の現在の年齢を考慮しても、些か常軌を逸しなければならないほどの「愛の衝動」があったのか?

という部分に???という気分です。

そしてお約束とも言える謝罪会見にしても、自身が関わっているCMスポンサーばかりを意識したような感じが拭いきれない印象というのも、ど~なんでしょうねぇ~~。

もちろん、サイケおやじは特にベッキーのファンでもないし、彼女の芸能活動そのものについても、別に興味があったわけじゃ~ありませんから、不倫しようが、略奪結婚を目論もうが、それはそれで彼女の自由意志を否定しようとは思いません。

また、現実的には、今回のベッキーのように既婚者の男のところへ入り込んだ女は、例えば芸能界だけでも、これまでに大勢いるわけですし、一般社会じゃ~、尚更に夥しい事例があるんですから、今回はなんとなくベッキー自身、そして彼女側の関係者の保身ばかりが目立って印象に残ってしまった感じです。

つまり、サイケおやじとしては、もっとベッキーには居直って欲しかったというか、そこまでやらかしたのならば、その「愛の衝動」を貫いて欲しかったんですがねぇ……。

それが騒動になって直後から、早々と決別宣言みたいなんじゃ~、反省云々という大義名分は当然立派だとしても、今日では姦通罪なんてものは無いのですから、如何にも汚れちまった自分のイメージの回復とCMスポンサーに対する違約金のあれこれを優先させた、ビジネスライクな思惑が滲んでしまっているじゃ~ないですか。

さて、そこで発作的に聴きたくなり、思わずレコード棚を探索して針を落としたのが、リンダ・ロンシュタットが1975年に放った大ヒット、本日掲載のシングル盤A面曲「悪いあなた / You'er No Good」です。

ご存じのとおり、この歌はリンダ・ロンシュタットが十八番のカバー作品で、オリジナルシンガーは誰か? サイケおやじは勉強不足ではありますが、ベティ・エヴェレットが1960年代前半にR&Bヒットさせたバージョンが個人的に好きですし、このリンダ・ロンシュタットのカバーにおけるウエストコーストロックがど真ん中の白人ファンキーな雰囲気の良さには、何時もシビレさせられます。

あぁ~、リンダ・ロンシュタットは本当に歌が上手いですねぇ~~♪

そして、詳しくは書けませんが、歌詞の中身が如何にも愛に破れて、それでも居直るしかない女の心情というか、負け惜しみを強気に変えていこうとする健気さが感じられるので、歌手としての活動もあるベッキーには、今こそ「悪いあなた/ You'er No Good」を歌って欲しいと思うサイケおやじです。

あなたと別れて 今は良い気分

あなたを忘れられて 気分が良いの

とても勉強させられたわ 傷は残ったけど

今の私には あなたの本性が見えるのよ

あなたは酷い男

あなたは最低

今 あなたに告げるわ

私は私の道を行くから

あなたのことなんて忘れるよ

私は もう ここにいるつもりはない

まあ、こんな事を歌っていても、その歌唱からは未練や口惜しさが滲んでしまうという節回しが出来なければ、平凡な楽曲でありましょう。

そういうところが黒人ポップスの逆説的な表現のひとつであり、「悪い≒素敵」という意味合いを含んでいるとしたら、ベッキーにも堂々と歌って欲しいわけですよ。

ということで、今回の彼女の騒動に限らず、常にそ~ゆ~ものを鬼の首を取ったように報道するマスコミって、あまり尊敬しようとは思いませんねぇ~~。

なんとなく「勝てるケンカ」しかやらないという、つまりは「弱い者虐め」をやっているとしか見えないところに、マスコミの立脚証明があるとさえ思えるんですよ。

そりゃ~、ベッキーにも行儀の悪い非常識があった事は否めませんが、サイケおやじとしては、彼女がイケシャ~シャ~と愛を貫けば、マスコミだって「恥を知る」機会のひとつだった!?

今日は短慮な気分のサイケおやじであります。