■

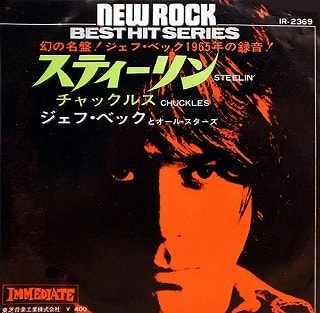

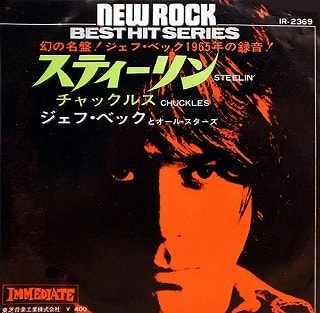

Steelin' c/w Chuckles / The Allstars featuring Jeff Beck (Immediate / 東芝)

最近は自分の齢を感じる事も度々というサイケおやじにとって、

ジェフ・ベックの老いてますます盛んというよりも、萬年青年の如き活動には素直に感服するばかりで、今年も若き共演者を率いての新作アルバムを出していますし、なによりも昔とイメージが変わらないルックスと佇まいは驚嘆の一言です。

一般的なイメージとしてはロックスタアなんかは、きっとセックス・ドラッグ・ロケンロールという日常の積み重ねだろうという認識なんでしょうが、他にもストーンズの面々等々も含め、ジェフ・ベックも節制と鍛錬を持続させてきたんじゃ~ないでしょうか。

そして、そうだとすれば、まさにギターの求道者!

さて、そこで本日掲載したのは、そんなジェフ・ベックの若き日の演奏が記録された音源をカップリングしたシングル盤で、これが我が国独自のブツなのかは定かではありませんが、とにかく日本で発売されたのは昭和44(1969)年頃だと思われます。

しかし、実際にレコーディングされたのは1964年8月と言われており、初出はイギリスで纏められたLP「ブルース・エニタイム Vol.3 (Immediate)」に収録されての事らしく、それが1968年晩秋でしたから、つまりは主役のジェフ・ベックが

ヤードバーズを経て

第一期ジェフ・ベック・グループを結成し、最初のアルバムを出した直後ということは、まさにスタア街道を驀進中の勢いに乗じた企画盤!?

そ~ゆ~推察は易いところです。

しかし、これはサイケおやじが後に知った事なんですが、このジェフ・ベックの音源に限らず、前述したLP「ブルース・エニタイム」のシリーズに収録されていたトラックの数々は、1960年代初頭から活性化していた英国の若手ミュージシャン達によるブルース演奏の実践から録音されていたものであり、まずはそれを集めたのはストーンズのデビュー期からのマネージャーだったアンドルー・オールダムでした。

ただし、それは決してアンドルー・オールダムだけの作業ではなく、協力者としてブルースに造詣の深いマイクとリチャードのヴァーノン兄弟!

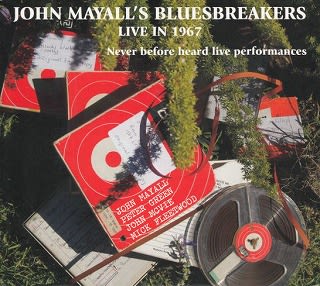

そうです、そのヴァーノン兄弟こそが、英国産ブルースロックの大ブームを導いた偉人であり、殊更マイク・ヴァーノンは自らのレーベル「ブルーホライズン」を設立し、

チキン・シャックを売り出し、同時にフリートウッド・マックやサボイ・ブラウンという同系のグループも含めた、通称「ブリティッシュブルースの三大バンド」を手掛けた眼力(?)は特筆されるものです。

で、とにかくもブルースに賭ける情熱の発露として記録された音源の数々はアンドルー・オールダムの手元に集められ、前述したシリーズ企画のLP「ブルース・エニタイム」を自身が立ち上げたイミディエイトから発売し、それが同時進行的に盛り上がっていたブリティッシュロック上昇期の勢いとの相乗作用もあって、大いに注目を集めていた事にはサイケおやじも当時の洋楽雑誌で接していたんですが、その頃の乏しい小遣いでは、なかなかレコードも買えずに幾年月……。

もちろん、我が国のラジオ洋楽番組でも、未だそこまでマニアックな歌や演奏は流れる事も稀で、裏を返せば、もっともっと放送しなければならない(?)曲が山ほどあったというのが真相でしょう。

ですから、サイケおやじが件の「ブルース・エニタイム」の諸音源を本格的に聴いたのは、既に1970年代も2~3年が過ぎた頃で、あらためて述べるまでもなく、クラプトン・ベック&ペイジというブリティッシュ三大ギタリストの貴重音源を端座して鑑賞するという姿勢が求められる中での邂逅でありました。

そして今、ここで書き連ねている諸々を知るようになったのも、同時期以降の事です。

とお断りしたところで、肝心の掲載盤の音源については、まずレコーディングの名義が決して「ジェフ・ベックとオール・スターズ」ではなく、原盤では「The Allstars featuring Jeff Beck」になっていることに注目すれば、その「オール・スターズ」の構成メンバーが大いに気になるところでしょう。

結論から述べさせていただければ、件の「オール・スターズ」とは、英国におけるブルースやR&Bの立役者ともいうべきハーモニカ奏者のシリル・デイビスが率いていたバンドの残党であり、実はシリル・デイビスは1964年初頭に白血病で早世したという伝説の存在……。

そのキャリアは同ジャンルでは一方の雄であったアレクシス・コナーと1962年、ブルース・インコーポレイテッドを結成し、そのグループにはブライアン・ジョーンズ、ミック・ジャガー、ジャック・ブルース、エリック・バードン等々、後のブリティッシュロックを創生していく優れた人材が去来していたのですが、シリル・デイビス本人は直ぐにそこを抜け、自らが単独リーダーとしてシリル・デイビス・オールスターズを結成したのは揺るぎない事実です。

ところが前述したとおり、シリル・デイビスが病に倒れたために公式に残されたレコーディングは極めて少なく、そこで再出発を図るためでしょうか、残されたバンドメンバーが新規に録音セッションを敢行した時の音源がアンドルー・オールダムの管理下に入り、前述「ブルース・エニタイム」に収録されて世に出たという経緯があるようです。

さて、そこでようやく掲載したシングル盤に収録の音源について、参加したのはニッキー・ホプキンス(p)、クリフ・バートン(b)、カルロ・リトル(ds) の3名がシリル・デイビス・グループからの生き残りで、その彼等が頼んだプロデューサーがジミー・ペイジ!

もちろんギタリストとしてのプレイも見込んでの要請だったんですが、しかしジミー・ペイジが起用したのは親しい関係だったジェフ・ベック(g) だったという経緯があるなんですねぇ~~!?

そしてレコーディングされた幾つかの音源の中から選ばれた5曲が「ブルース・エニタイム Vol.3 (Immediate)」に収録され、さらに特にジェフ・ベックがメインのトラック2曲が、このシングル盤にカップリングされたというわけですから、決して所謂ハードロックやヘヴィメタルを期待してはなりません。

A面の「Steelin'」は一応ジミー・ペイジの作曲とクレジットされていますが、 極めてヘッドアレンジ一発のブルースインストジャムで、ミディアムスローな展開の中でスライドを用いたジェフ・ベックのギターが特有の浮遊してエキセントリックな感覚を披露していますよ♪♪~♪

ニッキー・ホプキンスの如何にもブル~スっていうピアノも良い感じの2分50秒が楽しめます。

ちなみにこの演奏は、イギリスでは1965年に発売されたヤードバーズのシングル盤「ハートせつなく / Heart Full Of soul」のB面に収録された「Steeled Blues」の原曲とされていますが、そこではしっかりジェフ・ベックとキース・レルフの共作とクレジットされているあたりが如何にもでしょうか。現在では様々なヤードバーズ関連のオムニバス盤に収録されている同曲と聴き比べるのも一興かと思いますが、個人的にはヤードバーズのバージョンに重心の低さがあるので、尚更のロックっぽさは感じるものの、浮遊感という気持ちの良さに関しては、こちらが好きです。

緩和休題。

一方、B面の「Chuckles」は、これまた作者がジミー・ペイジとされてはいますが、その実態はアップテンポのR&Rインストで、チャック・ベリーのスタイルに影響されたジェフ・ベックのギターは流石に鋭さの片鱗を滲ませていますし、ニッキー・ホプキンスのピアノが、これまた楽しいぃ~~♪

う~ん、盛り上がったところでフェードアウトしてしまうのが勿体ない、僅か2分半ほどの演奏ですが、これはこれで何度も聴きたくなる仕上がりだと思うばかりです。

ということで、繰り返しますが、決してへヴィロックではなかったので、これを初めて聴いた若き日のサイケおやじは物足りなさを感じたのが本当のところです。

なんたって、ベック&ペイジの共演による「幻の名盤」と喧伝されていたのですからっ!?

しかし、時が流れ、それなりに様々な音楽に接して来た現在のサイケおやじにとっては、殊更ジェフ・ベックのような老成という言葉が似合わない偉人に眩しさを感じるばかりです。

そういうピュアな心意気みたいなものが、常にジェフ・ベックの音楽からは伝わって来るところこそ、この偉大なギタリストの真髄かと思うのでした。