■最終フライト05便 / ばんばひろふみ & ホットスタッフ (CBSソニー)

ばんばひろふみは昭和50(1975)年に「いちご白書をもう一度」を大ヒットさせたバンバンのメンバーであり、そして同グループ解散後にソロシンガーとなっての昭和54(1979)年、「SACHIKO」をロングセラーヒットさせた事で知られる歌謡フォーク系のボーカリストではありますが、実は……、その間にホットスタッフと名乗るバックバンドを従えたロックグループ形態での活動もありました。

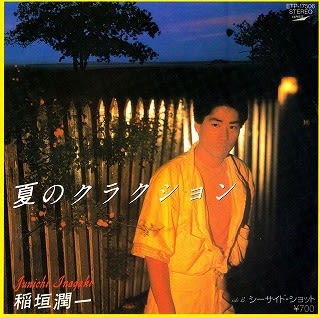

で、掲載したのは、ばんばひろふみ&ホットスタッフ名義の初シングル盤で、特に作詞:有川正沙子&作編曲:筒美京平が手掛けた収録A面「最終フライト05便」は、これが発売された昭和53(1978)年4月の洋楽最前線であった、ハリウッドスタイルのAORがモロ出しとなった歌謡ロックなんですねぇ~~!?!

実際、サウンドのツボはボズ・スキャッグスとか、そのラインを意識している様にも思えますが、ばんばひろふみの声質や節回しが、それほど黒っぽくないので、ちょいと最初は違和感を覚えるかもしれません。

ところが曲が進行していく中の最終盤あたりになると、妙に不思議な盛り上がりが感じられるんですよねぇ~~???

このあたりは作編曲を担当した筒美京平のマジックと云えるのかもしれませんし、繰り返しますが、面映ゆい中にも不思議な高揚感があるんじゃ~ないでしょうか。

ちなみにホットスタッフのメンバーは川口充、森村献、三島一洋、伊藤喜博とジャケ写スリーブ裏に名前が記載されておりますが、サイケおやじは彼等を見たことがないので、担当楽器等々については全く知りません。

そうですよ、つまり……、ばんばひろふみ&ホットスタッフは、テレビ出演等々のプロモーションが不足していたのかもしれず、サイケおやじにしても、この「最終フライト05便」という楽曲は耳にしていたんですが、まさか……、これを歌っていたのが、ばんばひろふみ!?

という真相は当時、全く知りませんでした。

どうやらアルバムも1枚制作しているらしいんですが、結局は立ち消えプロジェクトになってしまい、ばんばひろふみは本格的なソロ活動へ入ったのだとしたら、その狭間に出していたバンド形態でのレコードが何時の日か、再評価されるかもしれませんねぇ~~ (^^;

ただし、失礼ながら、ばんばひろふみはロック~AOR向きのシンガーではないと思いますし、だからこそ歌謡フォーク調のヒット曲が出せたのだと思えば、こ~ゆ~回り道もファンにとっては大切なはずです。

ということで、人に歴史あり!

その生き様に無駄なものは無いと思うのが、サイケおやじの気持ちであります。

自己矛盾も自己否定も、そりゃ~~、時には必要ですが、闇雲に全てを無かった事にするのは愚行と思っているのでした。