12月 2日(火) 天気:晴れ+寒波 室温:13.9℃

きょうは 姫路市四郷町にある 姫路埋蔵文化財センターへ 企画展 ”黒田官兵衛 成る”

を 見に行きました。 ついでに 先日行われた 「姫路城 三の丸大路」 と 「備前門橋跡」 の

発掘調査・現地説明会の資料を もらってきました。

その前に 手前の美野の郷交流館で 行われている ”四郷和光保育所 作品展” を見ました。

9:38 出発。 姫路バイパスを東へ行き 姫路東で降りて 国道312号線を 北へ行き 見

野の信号で 左折。 右に曲がった先に 見野の郷交流館があります。 10:03 駐車。 ここ

まで 18.1kmでした。 まず ここで ”保育所 作品展” を見ます。

交流館を後にして 北へ 1.4km行くと 姫路市埋蔵文化センターがあります。 10:20着。

播磨を平定し 羽柴秀吉とともに 天下統一を目指した軍師・黒田官兵衛の歩みを 代表的な

戦地の発掘成果などから たどる企画展を 見学します。

「黒田官兵衛 成る」 のパンフレットには

黒田官兵衛の生涯は 三木合戦、備中高松城水攻め、中国大返しなど 歴史上著名な戦い

に彩られています。 のちに 「稀代の軍師」 と称されたほどの類まれな智謀をもって 羽柴秀

吉と共に 天下を目指しました。 その途上では 謀反を起こした 荒木村重に捕えられ 有岡

城に 1年もの間 幽閉されるという数奇な運命にも 遭遇した。

本展では 各地に残る官兵衛ゆかりの戦地や 遺跡を 考古学的な調査結果を用いて 描い

ていきます。 これらの考古資料は 古文書などから読み取ることができない 「生の歴史」 を

語りかけてくれます。 ドラマや 小説とは 異なる視点から 戦国時代の実像に迫ります。

上月城跡、三木城跡、有岡城跡、湯山遺跡、高槻城跡、備中高松城跡、本能寺跡、大坂城

跡などが 紹介されています。 ただし 他所の所蔵品などは 写真撮影禁止です。

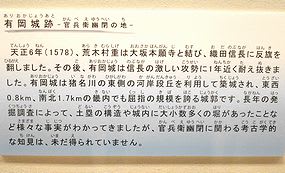

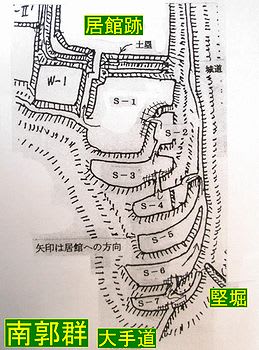

三木城は 三木合戦の舞台です。 三木合戦は 天正6年(1578) 三木城の別所氏が 毛利

方に 翻意したことで 起こりました。 合戦にあたり 秀吉は 三木城を包囲する戦法を取りました。

包囲に際し 築かれた付城跡の発掘調査が実施され 総延長5.5kmに渡る 大土木工事の一

端が 考古学的に明らかとなっています。 更に 別所氏に与した淡河城、端谷城の発掘調査も

進み 文献史学と考古学の両面から 三木合戦に関する さらに詳しい史実の解析が進められて

います。

篠の丸城跡 : 天正12年(1584) 黒田官兵衛は 羽柴秀吉から 宍粟郡の領地を与えられ

ました。 宍粟の地は 長水城の城主である 宇野氏を打ち破った 播磨平定における最後の戦

いが行われた場所であります。 『黒田家譜』 には 天正8年(1580) に 「播磨宍粟郡山

崎の城に居らしむ」 とあり 黒田官兵衛が 居城したと記されています。 この山崎の城を 篠の

丸城とする説があります。

近年 発掘調査が行われ 宇野氏段階のものとみられる土師器皿が出土しました。 しかし

官兵衛が住んでいた時期の遺物を 確認できず また 現地で 確認できる縄張りにも 宇野氏

段階以後に 改修された痕跡がないことから 官兵衛が 実際に 居城したかどうかは 明らか

になっていません・・・。

ここからは 三の丸大路の発掘調査の資料です。 もらってきた説明会の資料を 撮りました。

今回の発掘調査は 江戸時代の絵図に描かれた 往時の姫路城三の丸の一端が明らかになり

ました。 確認したのは 通称 ”三の丸大路” と呼ばれる 主要通路と 西へ分岐して 御居城

(藩主御殿)へ向かう 通路の位置と幅です。 三の丸大路の幅は 約21m、御居城への通路

の幅は 約8mであったことが 明らかになりました。

文化財センターで 入手した ”備前門橋” の発掘調査の資料には 姫路土木事務所が実施す

る県道整備事業に伴い 兵庫県教育委員会が 発掘調査を 進めてきました とあります。

発掘調査の結果 江戸時代の絵図に描かれていた 「備前門橋として 船場川に架かっていた

木橋の構造(一部)」を見つけることができました。 このことにより 絵図で 示されていた備前門

(橋)の位置が 特定できたほか 外堀の外側で 姫路城に関する構造物を 初めて 発見するこ

ともできました。・・・・ 木橋は 幅3間(5.4m)以上であり 西国街道が通る 立派な木橋であっ

たと 推定できます。

12月1日(月) 3時半ころ 何気なくテレビを見ていると 福岡城を映していました。

関ヶ原の後 長政が 筑前に 城を築き 福岡城と名付けました。 晩年 官兵衛は 奥さん

の光と ここの御殿で過ごしました。 行ったことがないので じっくり見たかったのですが

時すでに 遅し・・・。

。。。。。。 。

。  。

。  。。。。。。。

。。。。。。。  。

。  。

。  。。。。。。。

。。。。。。。  。

。  。

。  。。。。。。。

。。。。。。。  。

。  。

。  。。。。。

。。。。。

きょうは 姫路市四郷町にある 姫路埋蔵文化財センターへ 企画展 ”黒田官兵衛 成る”

を 見に行きました。 ついでに 先日行われた 「姫路城 三の丸大路」 と 「備前門橋跡」 の

発掘調査・現地説明会の資料を もらってきました。

その前に 手前の美野の郷交流館で 行われている ”四郷和光保育所 作品展” を見ました。

9:38 出発。 姫路バイパスを東へ行き 姫路東で降りて 国道312号線を 北へ行き 見

野の信号で 左折。 右に曲がった先に 見野の郷交流館があります。 10:03 駐車。 ここ

まで 18.1kmでした。 まず ここで ”保育所 作品展” を見ます。

交流館を後にして 北へ 1.4km行くと 姫路市埋蔵文化センターがあります。 10:20着。

播磨を平定し 羽柴秀吉とともに 天下統一を目指した軍師・黒田官兵衛の歩みを 代表的な

戦地の発掘成果などから たどる企画展を 見学します。

「黒田官兵衛 成る」 のパンフレットには

黒田官兵衛の生涯は 三木合戦、備中高松城水攻め、中国大返しなど 歴史上著名な戦い

に彩られています。 のちに 「稀代の軍師」 と称されたほどの類まれな智謀をもって 羽柴秀

吉と共に 天下を目指しました。 その途上では 謀反を起こした 荒木村重に捕えられ 有岡

城に 1年もの間 幽閉されるという数奇な運命にも 遭遇した。

本展では 各地に残る官兵衛ゆかりの戦地や 遺跡を 考古学的な調査結果を用いて 描い

ていきます。 これらの考古資料は 古文書などから読み取ることができない 「生の歴史」 を

語りかけてくれます。 ドラマや 小説とは 異なる視点から 戦国時代の実像に迫ります。

上月城跡、三木城跡、有岡城跡、湯山遺跡、高槻城跡、備中高松城跡、本能寺跡、大坂城

跡などが 紹介されています。 ただし 他所の所蔵品などは 写真撮影禁止です。

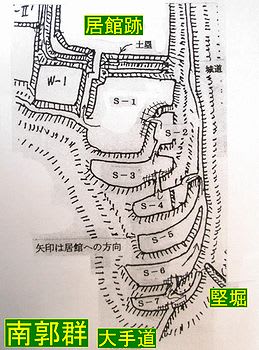

三木城は 三木合戦の舞台です。 三木合戦は 天正6年(1578) 三木城の別所氏が 毛利

方に 翻意したことで 起こりました。 合戦にあたり 秀吉は 三木城を包囲する戦法を取りました。

包囲に際し 築かれた付城跡の発掘調査が実施され 総延長5.5kmに渡る 大土木工事の一

端が 考古学的に明らかとなっています。 更に 別所氏に与した淡河城、端谷城の発掘調査も

進み 文献史学と考古学の両面から 三木合戦に関する さらに詳しい史実の解析が進められて

います。

篠の丸城跡 : 天正12年(1584) 黒田官兵衛は 羽柴秀吉から 宍粟郡の領地を与えられ

ました。 宍粟の地は 長水城の城主である 宇野氏を打ち破った 播磨平定における最後の戦

いが行われた場所であります。 『黒田家譜』 には 天正8年(1580) に 「播磨宍粟郡山

崎の城に居らしむ」 とあり 黒田官兵衛が 居城したと記されています。 この山崎の城を 篠の

丸城とする説があります。

近年 発掘調査が行われ 宇野氏段階のものとみられる土師器皿が出土しました。 しかし

官兵衛が住んでいた時期の遺物を 確認できず また 現地で 確認できる縄張りにも 宇野氏

段階以後に 改修された痕跡がないことから 官兵衛が 実際に 居城したかどうかは 明らか

になっていません・・・。

ここからは 三の丸大路の発掘調査の資料です。 もらってきた説明会の資料を 撮りました。

今回の発掘調査は 江戸時代の絵図に描かれた 往時の姫路城三の丸の一端が明らかになり

ました。 確認したのは 通称 ”三の丸大路” と呼ばれる 主要通路と 西へ分岐して 御居城

(藩主御殿)へ向かう 通路の位置と幅です。 三の丸大路の幅は 約21m、御居城への通路

の幅は 約8mであったことが 明らかになりました。

文化財センターで 入手した ”備前門橋” の発掘調査の資料には 姫路土木事務所が実施す

る県道整備事業に伴い 兵庫県教育委員会が 発掘調査を 進めてきました とあります。

発掘調査の結果 江戸時代の絵図に描かれていた 「備前門橋として 船場川に架かっていた

木橋の構造(一部)」を見つけることができました。 このことにより 絵図で 示されていた備前門

(橋)の位置が 特定できたほか 外堀の外側で 姫路城に関する構造物を 初めて 発見するこ

ともできました。・・・・ 木橋は 幅3間(5.4m)以上であり 西国街道が通る 立派な木橋であっ

たと 推定できます。

12月1日(月) 3時半ころ 何気なくテレビを見ていると 福岡城を映していました。

関ヶ原の後 長政が 筑前に 城を築き 福岡城と名付けました。 晩年 官兵衛は 奥さん

の光と ここの御殿で過ごしました。 行ったことがないので じっくり見たかったのですが

時すでに 遅し・・・。

。。。。。。

。

。  。

。  。。。。。。。

。。。。。。。  。

。  。

。  。。。。。。。

。。。。。。。  。

。  。

。  。。。。。。。

。。。。。。。  。

。  。

。  。。。。。

。。。。。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます