11月26日(火) 天気:晴れ 室温:16.7℃ 地図:山崎(南西部)

きょうは いい天気で 暇なので 山崎の最上山~篠ノ丸城跡に 登ってきました。 24日まで ”最上山もみじ祭り”

がありましたが 残りの紅葉を見ながら 黒田官兵衛ゆかりの篠ノ丸城跡に登り 最近 全然 歩いていなし 登ってい

ないので 運動不足の解消の 一石三鳥を 目指します。 風は ありましたが 久し振りに いい汗を かきました。

20日の新聞に ”宍粟のもみじ山 観光客にぎわう” という記事が 載っていて 色づきは 7分程度とあるので 今

が 一番 いいときなのでしょうか。 きょうも 老人を中心に けっこう 多くの人が 訪れていました。

9:30 出発。 太子町、龍野、新宮を走り 県道26号線を 北上。 山崎町に入り 真っ直ぐ 北へ進み 県道53号

線に 突き当り 左折して 防災センター前の駐車場に 駐車。 弁天池の駐車場は ほぼ満車だったので ここに 停

めたのは 正解でした。 恵比寿神社に 下山したので 帰りも 近かった・・。 思い出すのに 三日かかりましたが

以前 このルートを 歩いたことがあり 『はりま歴史の山ハイキング』 の ”一本松(篠の丸城跡)” のルートでした。

10:18 駐車。 ここまで 25.9kmでした。 すぐ スタートして 弁天池へ行きます。 篠の丸は 「宍粟50山」

の45番で 弁天池が 登山口になっています。 以前 篠の丸に 登ったのは いつだったか・・。

2008年7月5日

でした。 ぷららで ブログを 書き始めたころです。 地図は ありませんが ほぼ 「50山」 のルートを 逆回り です。

紅葉の名所として知られる 最上山公園 「もみじ山」 は 播州山崎一万石、城下町の趣と 約400本の紅葉が

調和した 関西有数の紅葉スポットだそうです。

私のモットーは 撮る写真は 多めに 下手な鉄砲を 数撃ち ブログに 載せる写真は 少なめに・・・。

弁天池に 50山 登山口の標柱があり 登山道は 直進ですが 紅葉を見るため 右の もみじ山へ上がります。

ここから 紅葉を見ながら 緩く登っていきます。 小学校の低学年の遠足? 紅葉が なくなったと思ったら 林道

出合。 舗装された林道で 駐車場になっていて 満車。 トイレもあります。 千畳敷きは 過ぎたようです。

林道を 5、60m歩くと 上の登山口で 階段の登山道が 見えています。 ここからの登山道も 紅葉が見頃を

迎えています。 この道は 山頂にあった妙見宮の参道だったようで 鳥居もありました。 所々で 見晴らしもあり

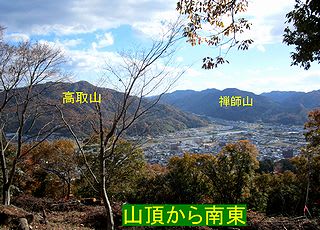

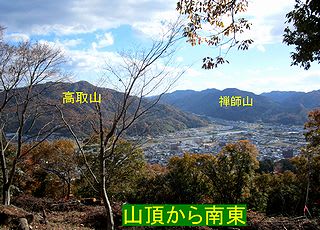

50山の国見山、東の高取山、禅師山の山並みが 望めます。 九十九折りの登山道を 官兵衛の幟を見ながら

歩きます。

11:19 山頂の平坦地に出ました。 意外と 楽に登れました。 山頂は 広い平坦地で 中央で 幼稚園の子が

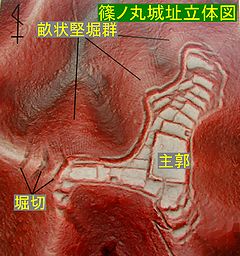

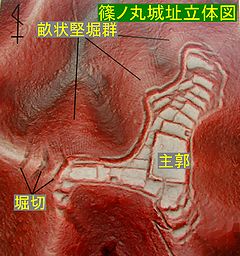

弁当を食べていました。 説明板の図によると 南北と 西に 郭の跡か 平坦地が 伸びています。

篠の丸城は 南北朝期に 赤松貞範の長男・顕則が 初めて 城を築いたとされ 城は 標高324mの篠山の頂上

に 東西40m、南北50mの主郭があり 主郭の北や西に 方形の郭が 段々に連なり 南北100m、東西150m

にも 及ぶ広さだったようですが 本城の長水城のような石垣は 築かれなかったようです。

戦国期には 宇野満景が 城主でしたが 天正2年(1574) 秀吉の攻撃により 長水城と共に 落城。

天正10年(1580) 三木城落城後 姫路城を秀吉に譲り 秀吉から 揖東郡1万石を与えられ 黒田官兵衛

が 居城とし 天正15年(1587) 豊前・中津に移るまで この地を 治めた・・・。

山頂 平坦地(本丸跡)の奥に 妙見大菩薩が 祀られています。 前には 礎石が並んでいます。 ここに 建物

があったらしく 草の中に 瓦の破片が 転がっています。 本丸跡の平坦地の北にも 削平地があります。

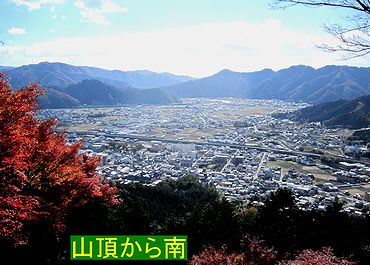

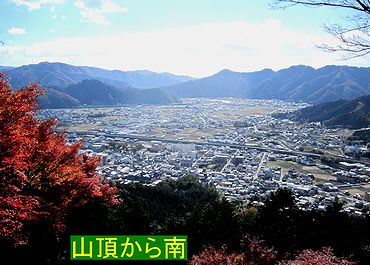

西の東屋の前から 山崎の町が 一望でき 裏からは 北の景色が 望め 長水山の後ろに 水剣山、右には

宮山が見えます。

ここまで来たら 西尾根の三角点を踏まなくては・・。 トラロープを掴んで 急な下りを 西へ降ります。

この辺りには 堀切跡の溝が 三本あります。 少し遠い気がしましたが 急登を登ると 三角点がありました。

以前 来たときの記憶では 尾根道から外れた所にあったと 思いますが 50山になったので ここも整備された

ようです。 以前は 見晴らしはなかったはずなのに 北側が 切り開かれ 見晴らしがいい。 おまけに 写真まで

設置され 山名が書いてあります。 水剣山と宮山の間に見える山が 黒尾山? 右奥に 暁晴山、段ヶ峰?

山頂・城跡へ戻り 下山。 下から 老人グループが 登ってきました。 ハイキングでは なさそうですが・・。

下山時も 紅葉を撮りながら ゆっくり 降りました。

舗装道から 千丈敷へ降ります。 この辺りには 歌碑、彫刻(胸像) が並んでいます。 東屋の横を降りると

百畳敷。 その下は 尼ヶ鼻展望台。 尼ヶ鼻は 赤松勢を駆逐した 山陰の尼子氏が 尾根の突端に 物見櫓を

儲けたことから 尼ヶ鼻と呼ぶようになった・・・。

東へ廻りながら降りると 稲荷山経王院。 右から降りて 恵比寿神社へ。 安全登山の お礼参りをしました。

恵比寿神社を出て 町中に落ちている マンホールの蓋を撮りながら 駐車場に戻りました。 12:52

でした。 一休みして 12:57 帰路につきます。 来た道を戻り 13:49 帰ってきました。

きょうは 珍しく 往路、復路とも 25.9kmで 本日の走行距離は 51.8kmでした。

。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。。

。。。。。。。

・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・  ・ ・ ・

・ ・ ・

。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。  。。。。。。。。。

。。。。。。。。。

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

。。。。。。。

。。。。。。。