朝から、パソコンの機嫌が悪くブログの編集画面が開きません。誰かの助けを借りないとダメかも?

とりあえず表記の集会、案内を。スマホから。

明日、11月15日泉大津市民会館で夜7時からです。主催は、泉大津社会保障推進協議会。

だいぶ以前に、11月中旬に、とご案内したままでした。その時に、すぐに思わぬ方から、参加したいという問い合わせをいただき感激でした。でも残念なことに、そして申し訳ないことに、会場は2階会議室で、市民会館はエレベーターがなく大変ご不便をおかけすることになります。介護の問題を話し合うのに、一番来ていただきたい方々にご案内できない!皆が集まる場所には、それにふさわしい配慮がなくてはならないことを痛感します。

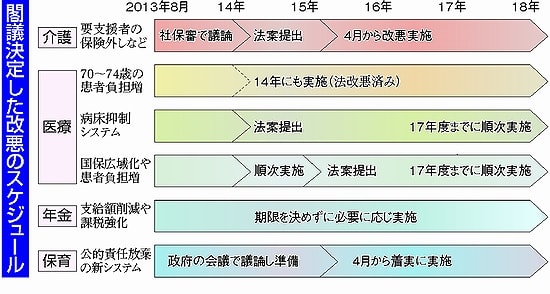

介護保険法改悪の概要は私から報告です。どう変えようとしているのか?を話そうと思えば、今がどうなのか?これまでがどうだったのか?の説明もいります。

知っている方もあり、そうでない方もあり。時間の制約もあり。なかなか苦労しています。

現場からの報告として、具体的な事例をあげてケアマネージャーさんからもお話しいただきます。

興味のある方は、お気軽にどうぞご参加ください。

とりあえず表記の集会、案内を。スマホから。

明日、11月15日泉大津市民会館で夜7時からです。主催は、泉大津社会保障推進協議会。

だいぶ以前に、11月中旬に、とご案内したままでした。その時に、すぐに思わぬ方から、参加したいという問い合わせをいただき感激でした。でも残念なことに、そして申し訳ないことに、会場は2階会議室で、市民会館はエレベーターがなく大変ご不便をおかけすることになります。介護の問題を話し合うのに、一番来ていただきたい方々にご案内できない!皆が集まる場所には、それにふさわしい配慮がなくてはならないことを痛感します。

介護保険法改悪の概要は私から報告です。どう変えようとしているのか?を話そうと思えば、今がどうなのか?これまでがどうだったのか?の説明もいります。

知っている方もあり、そうでない方もあり。時間の制約もあり。なかなか苦労しています。

現場からの報告として、具体的な事例をあげてケアマネージャーさんからもお話しいただきます。

興味のある方は、お気軽にどうぞご参加ください。