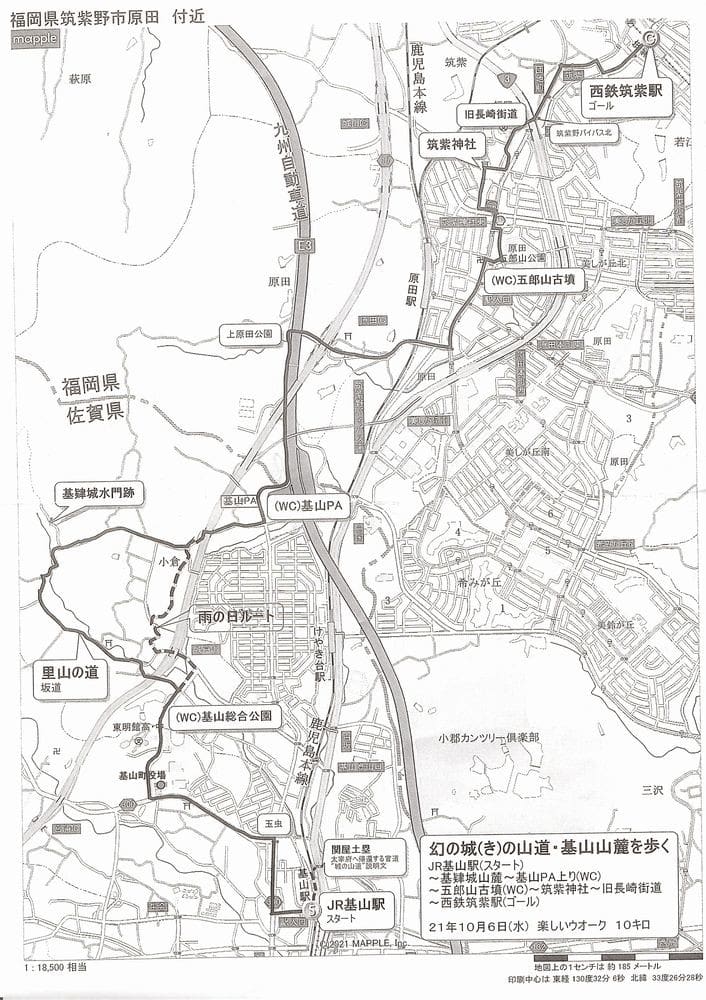

10/6(水)ふくおかウォーキング協会の楽しいウォークは、「幻の城(き)の山道・基山山麓を歩く」でした。

集合場所は、JR基山駅。

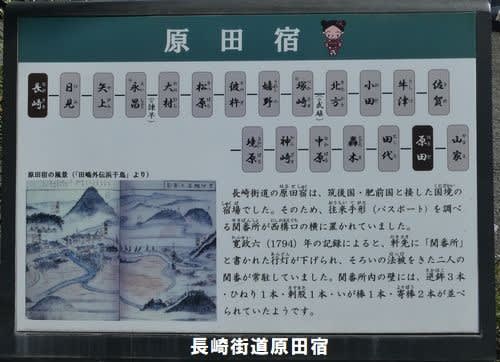

9:30基山駅スタート。基山の町には、駅前に長崎街道が通っています。

天気は快晴です。基山町役場を通り今年夏の甲子園に佐賀代表で出場した「東明館高校」前を通過します。

漫画「キングダム」の作者「原 泰久氏」は、この東明館高校の卒業生です。

最初の休憩地は、基山公園。

しばらく歩くと「基肄城水門跡」の看板が見えてきます。

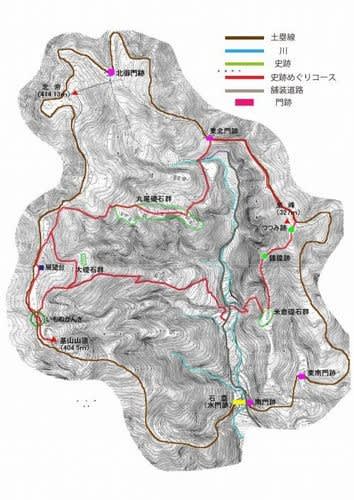

基肄城跡(きいじょうあと)は、天智4年(665年)に大野城跡(福岡県)とともに築かれた日本最古の本格的な山城で、構造上の特徴から「朝鮮式山城」と呼ばれています。

天智2年(663年)、唐・新羅の連合軍に滅ぼされた百済の再建を支援するため、韓半島に出兵した倭(当時の日本)は、白村江の戦いで大敗します。その後、大宰府を中心とした

北部九州の防衛の一つとして、この基肄城が築城されました。

城の構造は、基山(きざん:標高約405m)とその東峰(標高327m)とを土塁と石塁で囲み、その内側の尾根上に建物を配置しています。これまでに約40棟の建物が確認されており、

主に武器や食糧などが蓄えられたと考えられます。現在は、「礎石群」と呼ばれる柱を据えた基礎石を見ることができます。これまでに建物に葺かれた瓦や生活容器として使われていたと

考えられる土師器・須恵器などが出土しています。

城壁の長さは約4kmで、その途中には推定を含め4ヶ所の城門を備えています。南側では谷を塞ぐようにして築かれた石塁に、川の水を流すための水門があります。また、最近の調査により、

同じ石塁においてこの水門のほかに、排水機能をもつ3つの通水溝があることがわかりました。

中世頃には「木山城」として再び使用されます。詳しい築城時期や築城主体は不明ですが、周囲が堀に囲まれた基山頂上にある高台や土塁を4ヶ所掘りきった「いものがんぎ」などが

当時つくられたものと考えられています。

このような基肄城の歴史的・学術的価値が国に認められ、昭和12年(1937年)12月21日に国史跡に、昭和29年(1954年)3月20日には、国の特別史跡に佐賀県内で初めて指定されました。

佐賀県内の特別史跡である吉野ヶ里遺跡、名護屋城跡並びに陣跡とともに、国を代表する史跡の一つとなっています。(基山町HPより)

2回目の休憩地は、九州道基山P・A。

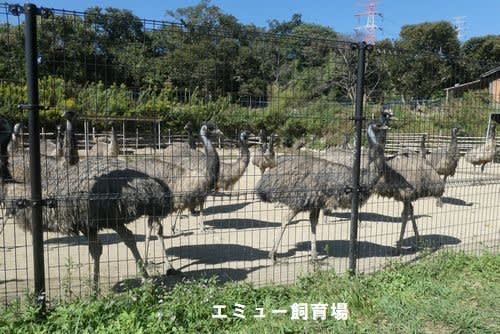

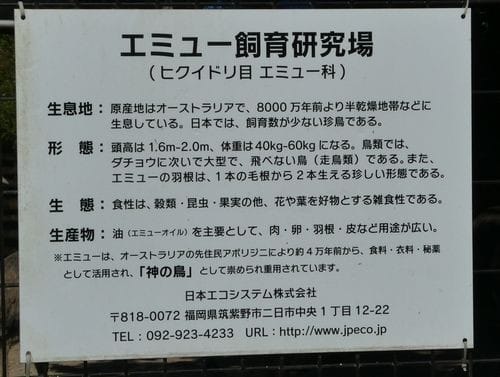

基山P・Aの近くには、「エミュー」の飼育場がありました。10/7には、熊本・菊池で飼育しているエミューが脱走する事件がありました。エミューは、世界で2番目に大きい(1番目はダチョウ)

鳥です。走る速度も40~50km/hです。

コースは、高速道の脇を通ります。

原田駅近くには、パゴダがあります。旗は、国旗でしょうか?調べましたが、どこの国旗かわかりませんでした。

次の休憩地は、五郎山公園。今日は天気はいいのですが、暑くて水分補給のため休憩時間を多くとっています。

五郎山公園横の「筑紫神社」です。

筑紫神社は927年(延長5年)成立の「延喜式神名帳」に名神大とあり、朝廷より尊崇された歴史の深いお社。その昔,筑前国と筑後国のさかい目(現在の筑紫野市)に荒ぶる神様がいて,

往来の人々の命を奪うことから「人の命尽しの神」と呼ばれており,それを鎮めるために「筑紫神」としてお祀りしたとされ,その伝説が筑紫神社や筑紫の呼び名の起源ではないかと

言われています。「筑紫」の名称は,九州を「筑紫嶋」(古事記)又は「筑紫州」(日本書紀)のように広義では九州全体を指しますが,狭義では筑紫神社周辺の地名を指すとされています。

境内の裏手では、この時期には珍しく「桜」が咲いていました。

福岡常葉(じょうよう)高校は、以前は福岡南女子高でしたが、男女共学になり校名も「福岡常葉高校」となりました。

11:50 西鉄筑紫駅にゴール!

この日のGPSです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます