福岡県は、緊急事態宣言が今月末まで延長され、予定していたウォーキング協会の教室が中止になりました。

楽しみにしていたコースもあったのですが・・・・

そこで自分でウォーキングコースを作ってみました。「高取焼窯元を訪ねて」です。

高取焼とは、

福岡藩祖黒田長政は文禄・慶長の両役に参加し、帰国の折に朝鮮人陶工「八山」を連れてきた。

慶長5年(1600)黒田長政が筑前に転封されたことに伴い、豊前から筑前に移ったものと思われる。

最初の窯場は直方市の郊外鷹取山麓にある永満寺宅間に開かれた。この地に因んで焼物の名称も「高取焼」と命名された。

慶長19年(1614)には鷹取山の北斜面、内ヶ磯に移動している。ここでは焚口1室、焼成室14室の連房の巨大な登窯を築き、永満寺時代よりも大規模でしかも高火度の作品が

焼成できるようになっていた。

元和9年(1623)長政が没すと、八山父子は祖国朝鮮へ帰国を願い出たが許されず、禄は取り上げられ、嘉摩郡上山田村に蟄居を命じられた。これが山田窯である。

寛永7年(1630)八山父子は許され、穂波郡白旗山麓に開窯した。『高取歴代記録』によると茶人小堀遠州の指導をうけ、七色の釉薬を特色とするいわゆる「綺麗さび」を基とした茶陶を

展開し、数々の名品を残している。この時代を遠州高取と呼んでいる。

この後も寛文5年(1665)には上座郡鼓村で小石原鼓窯を、次いで貞享年中(1684~87)には早良郡田嶋の大鋸谷窯へと移り、享保元年(1716)に早良郡祖原に

東皿山窯を開いた。東皿山窯は、明治4年(1871)廃藩置県に至るまで最も永く営まれた。この窯は茶陶を専門としたため、庶民の日用品生産のため西皿山窯が築かれ、東西二つの皿山が

運営されていたのである。廃藩以降は藩の庇護がなくなり、自立自営を余儀なくされたため一時衰微したが、現在は再興され、亀井味楽氏が東皿山窯系の茶陶の技法を、原豊氏が西皿山窯系の

日用雑器の技法を伝えている。(福岡市の美術品より)

今回は、東皿山窯系、西皿山窯系の窯元を訪ねようと思ってます。

スタートは、地下鉄西新駅

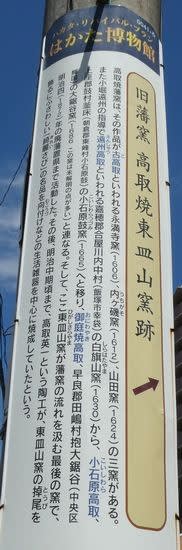

商店街から左に入った所にあるのが「宮地嶽神社」、ここに東皿山窯跡の説明板があります。

字がかすれて見にくいですが、読んでみると、「黒田藩御用窯東皿山窯跡が、この宮地嶽神社付近にあった。実際にはここより約100mほど西側一帯にあったと思われる。福岡藩四代藩主綱政は、

宝永5年(1708)に小石原村(現朝倉郡東峰村)から陶工を選んで福岡城下の西、麁原(そはら)村に開窯させた。これを東皿山と呼んでいる。陶工は西皿山に居住し交代でこの東皿山に

製成ならびに焼成に来ていた。この東皿山は、黒田藩の御庭焼として隆盛をきわめ、主として茶入、茶碗、置物など薄手の遠州好みの製品を作陶していたが、その製品は、幕府、及び

諸侯への贈答用に限られていた。なお、西皿山(早良区高取1丁目 高取焼味楽窯)では、現在も引き続き製陶されている。 昭和53年3月」

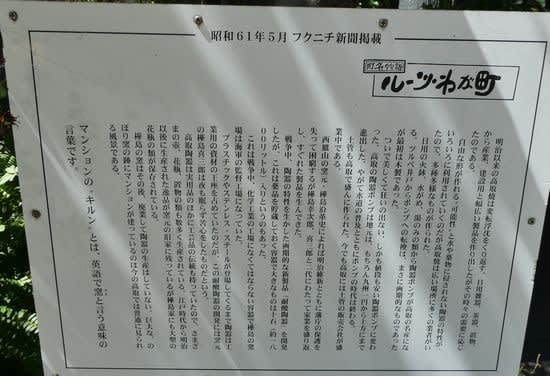

高取の地名は、福岡藩時代に御用窯であった「高取焼」窯元に因んで昭和44年(1969)から使われている比較的新しい地名でかつては西新町村の一部でした。

この地は、江戸時代の寛文7年(1630)、福岡藩三代藩主黒田光之が橋本村より八幡宮を移したことをきっかけに人家が集まり始めました。

以後、門司から唐津に至る旧街道である唐津街道が東西に通り、佐賀に向かう三瀬街道の起点があることから両街道の結節点として、また、城下と農村部を中継する物資の集積地として

栄えた町です。現在では、進学校「修猷館高校」に近くマンションが立ち並び文教地区になっています。

かつての窯元はマンションに生まれ変わり窯跡地を探すのに苦労します。

高取商店街の中にある、国有形文化財の「伊佐邸」は、明治14年(1881)伊佐油屋本家から分家し、屋号を「油屋」と称して戦前まで米穀と肥料をその後は、建材の販売や煉瓦製造、ラムネ製造

など様々な家業を営んできました。サザエさんの漫画では、サザエさんの隣人、伊佐坂先生のモデルといわれています。

紅葉八幡宮の近くには、高取焼味楽窯があります。現在、高取地区にある唯一の窯元です。詳しくは、こちらへ 筑前黒田藩御用窯 高取焼 味楽窯 (takatoriyaki.jp)

紅葉八幡宮の横には、行列のできるパン屋さんがあります。試しに入ってみました。

おいしそうなパンがたくさんあり、ついつい買ってしまいます。やはり行列ができるだけあって美味しいパン屋さんです。

紅葉八幡宮です。紅葉八幡宮はその名の通り境内にモミジの木が多く、秋には真っ赤に色づき、訪れる人の目を楽しませてくれます。筑前三代藩主・黒田光之が早良郡橋本村にあった小さな社を西新の地(西新パレス付近)に移し「紅葉八幡宮」としたもので,西新の町はこの神社を中心に発展したといわれています。大正4年(1915)、道路の拡幅に伴い現在地の高取1丁目に移転しました。

境内には、紅葉の絵馬がありました。

早良区飯倉にも高取焼窯元があります。豊泉窯と調べてみましたが、資料がありませんでした。

今日のゴールは、イオン原店です。

九州の焼き物と云ったら伊万里、有田、唐津などがありますが、黒田藩の小石原や高取焼も有名です。

こちらでは30度を超える日は少なくなりましたが、大型台風が近づいています。夏の大雨で散々被害が出ましたので出来れば大陸の方に向かってほしいですね。