6/23 お昼を食べまた街道歩きスタートです。

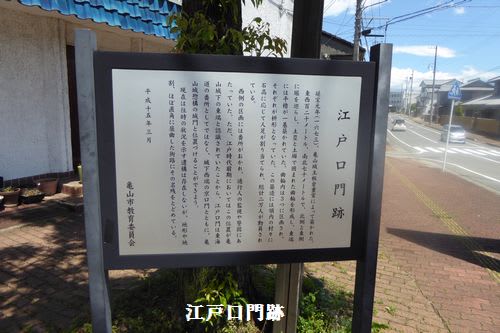

東町の信号の先から左折すると右側に「江戸口門跡」の案内板があります。京口門から江戸口門までが亀山城下だったのですね。

水堀と土居で囲われた中に門と番所を構え通行人を監視していました。現在は案内板が残っているだけです。

ここでも昔の屋号を掲げている所もありました。

この東海道に「巡見道」という案内板がありました。亀山から菰野に抜ける道、現在の国道306号は本来は、菰野道と言われていましたが、江戸時代この道を巡見使が通ったことに

よって「巡見道」とされました。巡見使は、将軍の代替わり毎に諸国の政情、政道の得失、民権の風俗を査察する為に派遣された役人のことです。

亀山ローソクの工場が見えてきました。恥ずかしい話ですが、街道を歩く時、亀山という地名は知りませんでしたが、この亀山ローソクだけは。知っていました。

昭和2年(1927)谷川兵三郎氏が亀山で創業されたそうです。

亀山ローソクの向かいに能褒野神社(のぼのじんじゃ)があります。境内は古くから日本武尊の陵墓と伝えられ「王塚」又は「丁字塚」と呼ばれていました。

古墳は4世紀末期に築造されたもので全長約90m、後円部径54m、高さ9m、前方部長さ40m、高さ6.5mと北部伊勢では最大級の大きさを誇ります。

周囲には16基の陪塚があり、朝顔形円筒埴輪や器材埴輪などが発掘されています。奈良時代に編纂された記紀によると日本武尊が東夷東征の帰路の際、

伊勢国能褒野で死去し埋葬された事が記されている為、明治12年(1879)に内務省が日本武尊の墓に定められました。能褒野神社は明治17年に

日本武尊の陵墓を祀る神社として創建の許可を得て明治28年(1895)に社殿が竣工しました。

明治42年に近隣に鎮座していた約40社を合祀して村社となり大正14年に県社に列しました。 (亀山市観光案内より)

残念ながら写真を撮り忘れました。

栄町の信号から2~300m行った所に「和田の一里塚」があります。慶長9年(1604)幕府の命により、亀山城主であった関一政が築造しました。かつては、榎が植えられており、

昭和59年(1984)の道路拡幅までは塚の一部が遺(のこ)されていました。現在の塚は、塚跡地の東側に隣接する場所に消滅した和田一里塚を偲んで模式復元したものです。

石上寺は、延喜15年(796年)熊野那智社の夢告をうけた大和国布留郷の住人、紀真龍(きのまたつ)によって新熊野三社が勧請され、

この鎮護のため開基されたのが石上寺であると伝えられています。

和田の道標があります。「従是神戸白子若松道」。ここでの神戸は、鈴鹿駅前にあった神戸城下を指します。白子と若松は伊勢湾沿いの町です。

谷口法悦題目塔は、案内板を見ると、「この題目塔は東海道の川合と和田の境にあり、昔から「川合のやけ地蔵さん」「法界塔さん」と呼ばれている。

総高2,59mで塔身の正面には、「南無妙法蓮華経」、右側に「後百歳中廣宜流布」左側は「天長地久國土安穏」背面に「施主谷口法悦」。

造立者の谷口法悦(生年不詳)は、京の日蓮宗の篤信者で17世紀末ごろ、一族と共に各地の寺院、街道筋、追分などに題目塔と呼ばれるこれらの塔を造立したことがわかっている」

亀山市指定有形民俗文化財に指定されています。

1号線の歩道橋を通ると床面に亀とローソクのイラストが描かれていました。街道はJR井田川駅前を通過します。

井田川駅前には「旧井田川小学校跡」の碑があります。見てみると、「大正4年2月7日小田町より移転、昭和54年3月31日まで存続した。」 二宮金次郎の銅像なんか懐かしいです。

関西本線の踏切を越えると鈴鹿市です。左側に「地福寺」があります。本来なら地福寺の前を通って行くのですが、案内板がなかったのでまっすぐ平和橋の方に行ってしまいました。

平和橋の所で間違いに気付き、すぐ引返しました。この間のロスは20分です。

地福寺には、小田町寺院の由来という案内板がありました。

『鈴鹿市西部に位置する小田町の極楽山地福寺は、その所在地を小田町道心がいどうと呼び、その昔道心が多く修行せし処といわれている。当時は七堂伽藍の備わった寺といわれ、

現在も中堂、そして道心達の風呂のあった場所として、風呂の谷等その名残りの地名が残されている。

永禄十一年(1568)、織田信長の戦火に遭い、消失観音堂は常念仏堂として各誉上人の発願により延宝五年(1677)に建立され、中央に歴代亀山藩主の帰依された阿弥陀如来をまつり、

その両翼には後に江戸の鈴木市朗ヱ門が、東海道往来の人々の安全と家族の菩提を弔う為に、元禄十二年(1699)、西国三十三所の観音菩薩像三十三体を寄進され、

東海道の道すがら多くの人々の立ち寄りご利益をいただき、また毎月十七日の縁日には門前に市が立つほどのにぎわいであった。』

地福寺の横には、「明治天皇御小休所」の石碑があります。「明治13年(1880)7月13日陸軍大演習御統監の際」と書かれています。

今日、朝方は雨でしたが、もうすっかりお天気になってきました。持ってきたペットボトルも無くなり、自販機で補充しました。

井田川小学校横の安楽川にかかる和泉橋を渡ります。丁度下校中の小学生が私の後ろに付けている「風車」を見つけ話しかけてきます。

滋賀県草津でもそうでした。この風車、小学生には人気があるのですね。(笑) 本来は、道中、後ろから来る車にわかるように付けているのですが・・・・

和泉橋を渡るとすぐ左折、それから2~30m行って右折すると、西富田の町に入りました。

福萬寺と過ぎ、中富田の川俣神社の横に「中富田一里塚」があります。ここから江戸まではおよそ百里(約400km)です。

私達の東海道歩きもまだ1/5が終ったぐらいです。まだまだ先は長いですね。

一里塚の先には、道標が建っています。「従是東神戸領」。その先の汲川原町には、「女人堤防の石碑」が建っています。

女人堤防とは、非常に興味を引きましたので説明文を見てみますと、

この地、鈴鹿川と北安楽川との合流点にあって、完全な堤防がない為、毎年夏期の水害には、耕地、住宅の被害が甚だしく人命を失ったことも屡次(るじ)、

文政12年(1829)、幾度かの堤防建設の訴願も南側の城下町神戸の浸水を怖がるる藩主許す所とならず、強いて行えば打首の極刑に処せられる。されど毎年の如く

被害を蒙る民は、眼前の苦悩に堪え難く如何なる処刑も恐れず築造せんとした。

この時に当たり、菊女という乙女、打首の刑を犯す築造は、男子全部の命を失い、将来の自活に大いなる支障を来たす。この工事は、私等の死出の仕事にしましょうと絶叫した。

これに同じた女衆二百余人、暗夜を選んで工事を続け、苦心惨憺六年に完成。今日の美田、安住の地を伴たるに到った。

この事、いつしか藩主の知るところとなり、処刑の日は来た。今し、その第一番者菊女が断首の座についた刹那、家老松野清邦の死を期しての諌による赦罪の早馬駆け来たり

既に覚悟した二百余名の命は助けられ、あまつさえ築堤の功を賞して金一封と絹五匹を贈られた。

実に女の一年、岩をも通した美挙である。(昭和33年、三重県知事田中 覚)

これを読んで感動しました。水戸黄門の題材にも取り入れられるような内容ですね。

旧街道は、この先1号線の高架下を通ります。

45番目の宿場、「庄野宿」に入りました。寛永元年(1624)に設置された庄野宿は、東海道の中でも最も新しい宿場です。

本陣1、脇本陣1、旅籠15。

本陣は、沢田家が務め、間口14間1尺、奥行21間1尺、面積229坪でした。

宿場内を歩いていると、庄野宿資料館がありました。ここは、油屋を営んでいた小林家の住宅です。

入るとボランティアガイドの方が親切に案内してくれました。

庄野宿の名物と言えば「焼米」です。俵に詰めて店先で売っていたそうです。食べ方としては、そのままアラレのように食べる、茶碗に入れお湯を注いで食べる、

塩茶に浸して食べる・・・・・・・

今でも通販を見てみると「焼米」を売っている所があります。昔と比べ味はよくなっているでしょうね。

さて、庄野と言えば、広重の「庄野の白雨」です。ここがどこで描かれたか資料館の方に聞きますと、加佐登駅付近だそうです。

坂もなく、広重の浮世絵とは想像もできませんが、このあたりだそうです。

東海道チェックシート。庄野宿まで歩きました。

読ませていただきながらとても参考になります マンホールも各地で楽しいです

いろいろな電車も・・・

バス停の地名も歩いてからこそですね

時間もお金もかかるけれど よっくんの頭の中は

絶対にとられない知識がどんどんたまって 街道博士

です

我家はいつも刺激されっぱなしです

応援しています

お陰で片づけが途中でストップです。(;^ω^)

青山通りの神宮並木道に入る手前にカメヤマローソクのお店が「カメヤマキャンドルハウス」と言う名前で現代の若者向けのショップがあります。東京には他に数店あるようですが私の知っているい店はここだけです。

久しぶりに街道を歩いていますが、やはり面白いですよ。

今月末は、八甲田山に行こうと思っています。

鈴鹿峠は、京都の方からはそんなにきつくなかったですが、江戸からは急坂ですので難所だったと思います。

鈴鹿峠の写真、懐かしいでしょうね。

亀山ローソクは、関の道の駅で売っていましたので大福餅などを買ってきました。お土産になりますね。(消費期限なしです)