12/18(火)福岡空港を7:00の飛行機で東京へ出発します。飛行機の中では、富士山が綺麗に見えました。

羽田から京急で川崎へ。京急の電車の発着メロディは、川崎市出身の坂本九さんの「上を向いて歩こう」です。今回の街道は、この川崎からです。「かわさき宿交流館」に立ち寄りました。

かわさき宿交流館は、2013年(平成25年)に開館。1階は街道歩きや街歩きの人達が休む所、2、3階は川崎宿の歴史が展示されています。

街道歩きをスタートします。川崎宿は、久根崎、新宿、砂子、小土呂の4町で構成されていてその中心がここ「新宿」だったそうです。

「川崎稲荷社」は、1716年(享保元年)紀州藩主徳川吉宗が8代将軍になる為江戸に向かう途中この境内で休息したという言い伝えがあります。

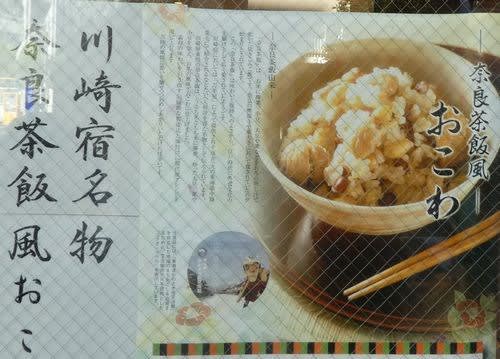

六郷の渡しの手前には、万年屋、会津屋、新田屋などの旅籠や茶店がありました。特に「万年屋」は、奈良茶飯が有名でした。アメリカ領事館ハリスが宿泊し、更に皇女和宮も訪れたそうです。

万年屋から医王寺までを万年横町と呼んでいました。

「奈良茶飯」は、米に、勝栗、小豆、大豆、粟などを混ぜて、お茶の煎じ汁で炊いたご飯だったそうです。奈良の興福寺や東大寺で食べられていたといい、これに目を付けたのが、

多摩川を渡って、すぐの場所にあった茶屋の「万年屋」でした。米や豆類の旨みがじっくり味わえることや、腹持ちがいいことから、人気になったそうです。

今では、お菓子処「東照」が現代風にアレンジした奈良茶飯を再現しています。

六郷川にやってきました。六郷川は、今では、箱根駅伝で有名です。橋の中央部が神奈川県と東京都の境界となっています。

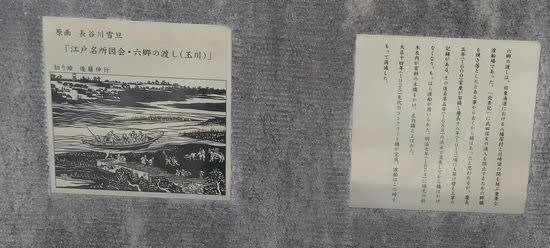

1600年(慶長5年)、多摩川に六郷大橋が掛けられましたが、1688年(貞享5年)の大洪水で流されて以来1874年(明治7年)迄、渡しが続けられました。

1868年(明治元年)明治天皇行幸の際には、船橋をかけて渡りました。明治天皇六郷渡御碑には、その行幸の模様がレプリカになっています。

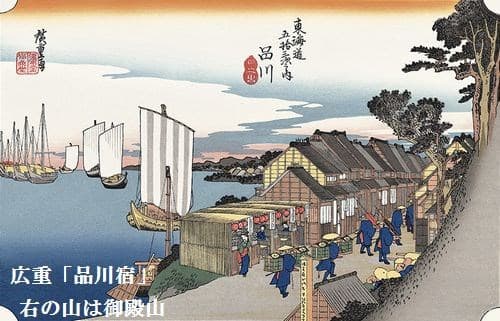

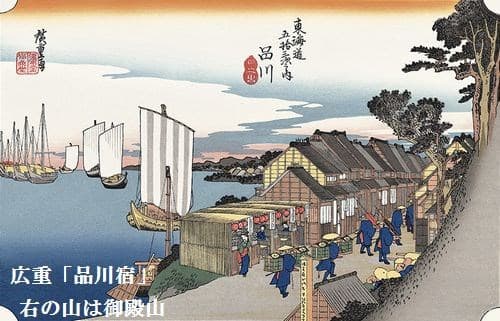

安藤広重の浮世絵はこの六郷の渡しが描かれています。

余談ですが、享保年間将軍吉宗の献上品として象が長崎から江戸まで旅しましたが、六郷川では、三十艘の船を河中に並べ、3トン以上ある象が渡れるように要所要所に杭を打ち固定し、

その上から大きな板を敷いて船橋を作って象を通行させたそうです。(石坂昌三氏著書 「象の旅長崎から江戸へ」より)

因みに、門司から下関の関門海峡では、石船に象を乗せて渡ったそうです。

東京都に入りました。長崎から数えると、15都府県目です。六郷橋の所から富士山が見えるのですが、今日は快晴なのに丁度富士山の所だけ雲があり、富士山が見えませんでした。

六郷橋を渡り、橋の下の土手を歩きます。宮本台緑地には、大正14年(1925)から昭和59年(1984)まで使われた親柱が立っています。

近くには、「北野天神社」があります。別名「落馬止め天神」又は「止め天神」。八代将軍吉宗が乗る馬が暴走し、あわや落馬という時に将軍の落馬を止めたのがこの天神の御加護だそうです。

第一京浜(国道15号)に沿って歩きます。

右側に「六郷神社」が見えてきました。御祭神は、誉陀和気命(ほんだわけのみこと)「応神天皇」。

天喜5年源頼義、義家の父子が、白旗を立てて軍勢をつのり、石清水八幡に武運長久を祈ったところ、前九年の役に勝利をおさめたので、凱旋後、その分霊を勧請したのが、創建と伝えられています。

京急蒲田駅を過ぎ梅屋敷駅の近くに「梅屋敷公園」があります。

文政(ぶんせい)年間(1818年から1830年)の初めに、和中散(わちゅうさん)という道中常備薬を商う山本久三郎が、梅の名木を集め、東海道を往来する旅人を相手に茶店を開きました。

かつては蒲田梅屋敷として、亀戸の梅林とともに江戸近郊の梅の名所の一つとして有名になり、広重の浮世絵にも描かれました。現在公園になっているところは、その屋敷跡の一部です。

広重の江戸名所図会にも載っています。

第一京浜の大森警察署交差点から旧道に入ります。江戸時代旧東海道であったこの付近は、品川宿と川崎宿の中間に位置し、旅人の休憩の為設けられた「間の宿」として賑わっていました。

中でも江戸時代から大森名産として海苔、麦わら細工とともに大森和中散(旅人の常備薬)が有名でした。美原(三原)通りは、旧大森村の小字である北原・中原・南原を通ることから

三原と呼ばれ、現在は美原と記されています。また、大森は、海苔養殖発祥の地とも言われ、現在でも海苔屋さんが何軒か残っています。

羽田道の出発地である内川橋は、昔、「するがや橋」といわれ、「駿河屋」という旅宿があったので、現在のするがや通りという名が残されています。

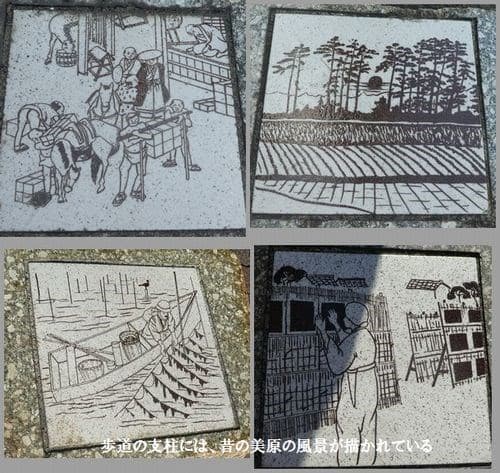

歩道には、昔の海苔作業のタイルが支柱に立っています。

大森スポーツセンターの所から第一京浜に合流します。道路の左側には「磐井神社」があります。境内の案内板には、「式内社と呼ばれる古い格式をもつ神社である。『三代実録』によれば

貞観元年(859)「武蔵国従五位磐井神社官社に列す」とあり、この神社を武蔵国の八幡社の総社に定めたといわれ、また平安時代(十世紀)に編纂された『延喜式』の神名帳に記載されている。

別名、鈴森八幡宮とも呼ばれ、当社の由緒書によれば、江戸時代には、徳川家の将軍も参詣したことが記されている。

万葉集の「草陰の荒蘭の崎の笠島を見つつか君が山路越ゆらむ」の歌にある笠島とは、ここの笠島弁天を指したものという説もある。」

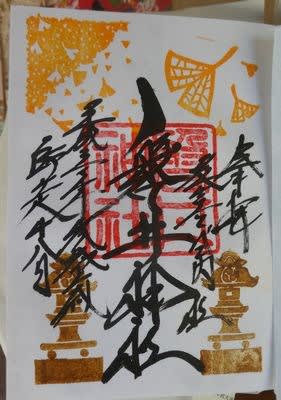

この神社は、月替わりの朱印をもらえるということで有名です。もらったのは、イチョウの入った朱印でした。

神社の歩道側には、「磐井の井戸」があります。もう蓋で閉められていますが、案内板によると、「社名の由来となった、この井戸「磐井」と呼ばれる古井で、東海道往来の人に利用され、

霊水又は薬水と称されて古来有名である。・・・中略・・・土地の人々は、この井戸水を飲むと「心正しければ清水、心邪(よこしま)ならば塩水」という伝説を昔から伝えている。

大森海岸駅、しながわ水族館を過ぎると、「鈴ヶ森刑場跡」があります。江戸時代の処刑場。丸橋忠弥、平井権八、八百屋お七など歌舞伎にも登場する人物がここで処刑されました。

先へ進むと、浜川橋があります。工事中で片側通行ですのでちょっと通りにくいです。浜川橋は、別名涙橋と呼ばれ、鈴ヶ森処刑場近くにあり、罪人とその家族が涙ながらに別れた場所です。

このあたりに坂本竜馬の銅像があるとガイドブックに記載されていますが、探してもわからず通行の人に聞いてやっとたどり着けました。

嘉永6年(1853)黒船4隻によるペリー艦隊来航の折、龍馬は土佐藩品川下屋敷の近くにあった浜川砲台の警備にあたりました。

浜川砲台・・・旧街道浜川橋より海沿いの地域は、土佐藩の鮫洲抱屋敷がありました。1854年黒船来航の際し、防衛の為土佐藩もこの屋敷内に砲台を築きました。実際は、八門の砲台を

備えていましたが、中でも一番大きかった六貫目ホイッスル砲を再現しました。

蕎麦の吉田屋は、安政3年(1856)創業。龍馬や山岡鉄舟も舌鼓を打ったそうです。

鮫洲駅の裏側に「鮫洲八幡神社」があります。建長3年(1251)品川の海上に大鮫が死んでいるのを漁師が腹を裂いた所、腹中から木造の観音像が出現しました。

この観音像を本尊にしたのが、海妟寺(かいあんじ)で頭は八幡神社に祀られました。そこから地名が鮫頭→鮫洲となったそうです。

品川寺(ほんせんじ)・・・品川区最古の寺。江戸六地蔵が道往く人の交通安全を見守っています。樹齢600年の大銀杏があります。

品川区の品川は、この品川寺からつけられたのかな?と思っていましたが、品川の中心部を流れる目黒川の河口付近は、湊として栄え、多くの品物が飛び交ったということで品川になったそうです。

品川にあった釜屋は立場茶屋(宿場間で旅人がお茶や食事をして休息する場所)でしたが、本来の休息所から旅籠に発達し、幕末には本陣のような構えに改造し幕府御用宿となりました。

慶応3年10月21日(1867年)に新撰組副長の土方歳三等が訪れた記録が残っており、翌4年1月15日(1868年)には鳥羽伏見戦から江戸に戻った新選組隊士たちがしばらく滞在しました。

街道松の広場・・・浜松宿から送られた松。品川には、保土ヶ谷宿、関宿、三島宿などから送られた松がありました。

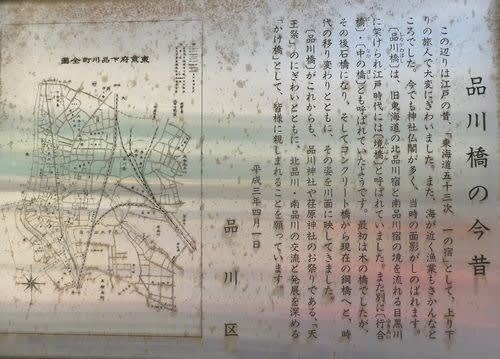

目黒川にかかる品川橋を渡ります。左手には、源氏、徳川氏、上杉氏にゆかりのある「荏原神社」です。

橋を渡った右側には、「品川宿交流館」があります。ここで少し休憩します。

品川宿本陣は、聖蹟公園内にありました。明治天皇が京都から東京に移る際、宿泊したため、聖蹟公園と名付けられました。

品川宿: 本陣1、脇本陣2、旅籠93、家数1561軒。

東京の12月は、日が暮れるのが早いです。まだ4時ぐらいですが、陽が西の方に沈みかけています。先を急ぎます。

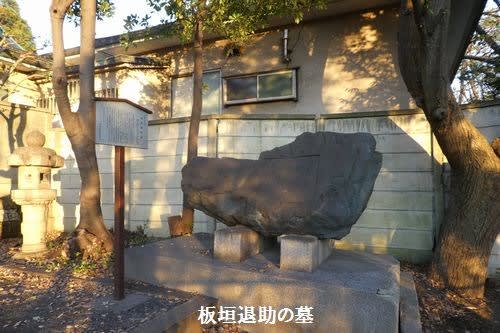

品川神社:源頼朝が安房国の洲崎明神を勧請して創建したという歴史を持ち、徳川家とゆかりの深い神社。裏手には、土佐藩主板垣退助の墓がありました。

刺客に襲われたとき、「板垣死すとも自由は死せず」と叫びました。

品川神社の先には「東海禅寺」があります。三代将軍家光が禅僧・沢庵を迎えて開いた寺です。たくわえ漬けが考案された地です。

家光は、「海近くして東(遠)海寺とはこれ如何に」。これに対し、沢庵和尚は「大軍を率いて将(小軍)というがごとし」と言ったという伝えがあります。

沢庵和尚の墓は、少し離れた大山墓地の中にあります。暗くなりかけていますが、行ってみることにしました。

この大山墓地には、2013年に亡くなられた歌手「島倉千代子」さんの御墓もあるそうですが、暗くなったため見つけることができませんでした。何でもピアノの形をした墓碑だそうです。

再び街道に戻ります。八ッ山橋は東海道とJR東海道線を立体交差させるために、明治5年(1872)に架けられた橋。大正2年(1913)、昭和5年(1930)、昭和60年(1985)に架け替えられ、

現在の萌黄色の橋は4代目となります。日本の映画史に残る名作『ゴジラ』で、ゴジラが上陸の第一歩を印したのは、この八ッ山陸橋でした。

八ッ山は武蔵台地の突端の丘陵で、地名は海岸に突き出た岬が八つあったことに由来します。

17:10今日のゴールJR品川駅到着。川崎から約12kmですが、結構時間がかかってしまいました。

東海道も日本橋まであと7kmです。

また品川は品川寺(ほんせんじ)・品川神社・荏原神社・浜川砲台の小公園まで立ち寄ったのですか!

私も今年まで2~3回東京十社巡りや駅ハイでこの地域を歩いているので懐かしく拝見しました。

川崎宿万年屋跡を探したのですが、もう今は無く看板だけが残っていました。万年屋の奈良茶飯食べてみたかったです。六郷の渡しから富士山を期待していたのですが、富士山の所だけ雲があり、見えませんでした。

もう東京には、旧東海道の面影はなかろうと思って歩いていましたが、品川宿は、まだまだ残っていましたね。

蕎麦の吉田屋は、残念ながら火曜日定休日で入れませんでした。いろいろ寄り道をしてしまい品川駅に着いたのが5時を廻っていました。

飛行機の上から もう富士山の祝福は始まっていたのですね。

計画を立てて 歩いて ブログに書いて

もう偉業です。詳細なブログ あ~そうだったんだ

ここは行ったことがあるぞ、ここだけでも行きたいなとか 1500キロ お手本指南書です。

よっくん&かぶさん

「1500キロ歴史ウオーカー賞」金メダルです

いよいよ 日本橋ゴール

仲間が いまかいまかと 心弾ませて待っています。

もちろん