5/13(火)ビワイチ徒歩の旅13日目「堅田~比叡山坂本」。いよいよ私のビワイチ徒歩の旅も終盤を迎えました。

京都駅発湖西線で前日ゴールの堅田駅へ。

今日のマップです。(堅田~衣川)

8:20 堅田駅スタート

本堅田信号を左折

堅田の町を歩いてすぐ気づいたことは、古い家並みが多い。調べてみると、堅田は、琵琶湖の北湖と分ける狭くなった西岸に位置し、海上要衝でした。

堅田は古くから琵琶湖舟運の盛んな地域で、その利権にを巡り何度も争いが起っています。中世に入ると一時、地侍と民衆からなる惣組織(堅田衆)が形成され、権力者からの支配から脱却し、

琵琶湖周辺にある舟運の拠点に大きな影響力を持ちました。室町時代に入ると比叡山延暦寺と対立した蓮如が堅田に逃れると、多くの民衆がこれに賛同し「堅田門徒」と呼ばれる

強固な宗教集団が生まれました。しかし、延暦寺と堅田門徒との間に対立が深まり応永2年(1468)に堅田大責が行われ、殆んどの町並みや集落、関係寺院が焼き討ちにあいます。

応永4年(1470)、延暦寺と坂本との抗争が起き、坂本が勝利、堅田の再興が許され堅田門徒も復活しましたが後年になり本願寺と対立したことで次第に衰微します。

その後、織田信長の近江侵攻により形式的には従属するものの舟運の特権は保護され経済的繁栄は江戸時代を通して維持されました。元禄11年(1698)、堀田正高が1万石で入封し

堅田藩を立藩、文政9年(1826)に加増され下野佐野藩に陣屋を移すまで堀田家が藩主を歴任しています。

しばらく歩くと居初(いそめ)氏の庭園「天然図画亭」の石碑が見えてきます。居初(いそめ)という名前は、難解苗字ですね。

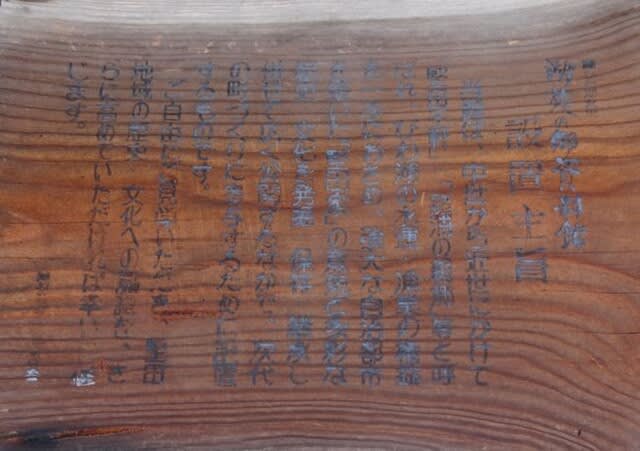

天然図画亭は、堅田の郷士居初家にある庭園。

芭蕉と同じ時代に活躍した茶人藤村庸軒と堅田郷士の北村幽安の合作江戸時代初期の作庭。国指定名勝に指定。

庭に面した縁がある萱葺入母屋造の茶室「天然図画亭」からの眺めは、琵琶湖と対岸の湖東の山並みの雄大な景観を借景としている。

入ろうとしましたが、今日は休館日でした。仕方ないので裏側に回りました。ここからは、琵琶湖が一望できます。

先へ進みます。

伊豆神社の横には、江戸時代堅田陣屋があった所です。祭神は大山祇命(おおやまずみのみこと)。中世、琵琶湖の水運に絶大な特権をもっていた堅田の総鎮守。

室町時代には堅田大宮と呼ばれ、神社を中心とする地域組織「宮座」も存在していた。

伊豆神社から「浮御堂」へ

浮御堂は、平安時代に恵心僧都源信が琵琶湖の湖上安全と衆生済度のため、湖中に仏閣を建立したとされている。臨済宗大徳寺派の寺院(満月寺)。現在の建物は、昭和9年の室戸台風で倒壊して

しまった後、昭和12年に再建されたもの。柱は鉄筋コンクリートとなったが、昔の情緒をそのまま残している。

湖中に浮かぶお堂の景観の素晴らしさは、近江八景「堅田の落雁」で名高く、松尾芭蕉はじめ多くの人々に愛され続けてきた。

ここの松も素晴らしいです。満月寺境内には、枝が長く伸びています。

また、浮御堂の松もいい雰囲気を出しています。

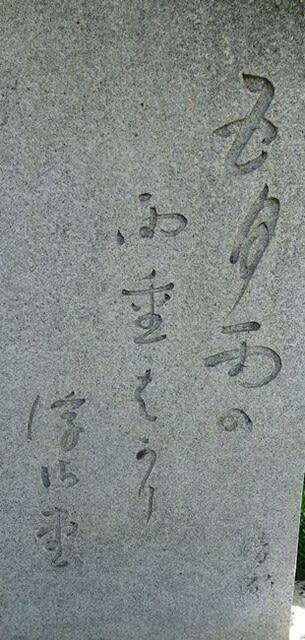

阿波野青畝の句碑「五月雨の 雨垂ばかり 浮御堂」

近江八景は、近衛信尹が選じた琵琶湖岸の8つの風景地のひとつで、ここ「堅田の落雁」も八景の一つです。琵琶湖西岸に位置する浮御堂及び松樹に彩られた満月寺境内を中心に、中天から

一群の雁の群れが舞い降りる情景を主題とする。中国の「瀟湘八景」に描く各々の情景と結びつくことにより、近世から近代にかけて多くの旅行者や行楽・参詣の人々が訪れる一群の名所へと

発展を遂げた。

湖族の郷資料館は、10時からですのでまだ閉まっています。

湖族の郷資料館は、歴史上特筆される堅田の歴史、文化を築いた堅田衆をはじめとする堅田ゆかりの先人の足跡をたどる資料等が展示されています。

「文学と堅田」、「堅田の変遷」、「豪族の民具」、「芭蕉と堅田の門人たち」、「志賀廼家淡海」等、テーマ毎に資料展示されています。

本福寺

堅田の旧家

妙盛寺

堅田は、お寺が多い町ですね。調べてみると、平安時代から京の外港として重要な役割を担った堅田は、湖上のあらゆる権利を独占支配する湖族(堅田衆)によって築かれた地域です。

多くの人や物資が行き交うことにより各地の文化が入り南北2km湖畔には6社10箇寺が現存。

【仰木口~那波加神社~比叡山坂本駅】

仰木口信号から県道558号に出ます。このあたりは、車関係のお店が立ち並んでいます。

雄琴に入りました。

雄琴というと、コロナ前まで「おごと温泉・びわ湖パノラマウォーク」(2013年~2021年)という大会が行われていましたが、2021年から中止になりました。

やはり、コロナの影響でしょうか?

京都まで22km、浜大津まで10km。おごと温泉観光公園で休憩。

足湯もありましたが、先客がおられたので遠慮しました。

おごと温泉の由来は、「この地域にある法光寺は、最澄大師によって開かれた天台宗の古刹。

その境内の蛇ヶ谷という所に念仏池と呼ばれる池があって、この水を飲むと難病が治ったとか、この池の泥を塗ると皮膚病にきいたという言い伝えがあり、近代になってこの水を分析したところ、

温泉であることがわかったそうです。

休憩後再スタート

難解な地名があります。「苗鹿」(のうか)と呼ぶそうです。由来は、この先の「那波加(なほか)神社」にありました。

那波加神社の縁起には、祭神の天太玉命が、稲の苗を背負った鹿に導かれるという記載があります。苗鹿(のうか)の地名は、この伝承によるものといわれ、

「のうか」の読みは、社名の那波加が転訛したものとされています。

11:15 今日の目的地「比叡山坂本駅」に到着。

ビワイチ徒歩の旅もあと1日で大津にゴールできそうです。(10km弱かな?)

次回は、紅葉見学も兼ね、秋口に行いたいと思っています。

折角ですので、このあと、比叡山延暦寺に行ってみます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます