2/18(土)は、JR九州ウオーキング「国指定重要文化財『竪坑櫓』」のウオーキングに参加しました。

博多駅から篠栗線に乗り、長者原駅で香椎線に乗り換え須惠駅に到着。この日、JRウオーキングはこのコースしかなく、スタート場所の須惠駅には、たくさんの方が降りてこられました。

受付を済ませ、9:30スタート。

須惠町の地名の由来は、古代、須惠焼の窯があったことからその名がついたそうです。

私が社会人になって2年目ごろ、会社の工場が須惠町新原(旧産炭地)に移転することになり、その頃、連絡の為、博多駅の事務所⇔新工場間を一日に何回も往復していました。

当時は道路も狭く新工場に行く距離が長く長く感じていました。今回久しぶりに須惠町を歩きましたが、あのころからずいぶん変わりましたね。

「旅石(たびし)八幡宮」は、今回パスしましたが、神功皇后が宇美八幡宮でお産される途中に立ち寄られ「あな わびし」と言われ、それが旅石という地名になりました。

西原の交差点を過ぎると「志免町」に入ります。

志免町の町名の由来は、かつて宇美八幡宮祭礼の際の第一の注連縄を引いた地であるから、また、神功皇后が宇美の地で応神天皇を出産した際に、注連縄を張ったという伝説に由来するともいわれています。

歩いていると前方に旧志免鉱業所の「竪坑櫓」が見えてきます。

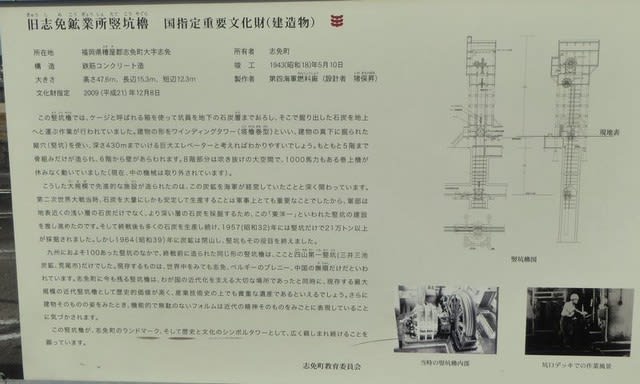

志免鉱業所(しめこうぎょうしょ)は、糟屋炭田(かすやたんでん)の炭鉱の一つ。志免炭鉱とも呼ばれていました。採掘開始から閉山にいたるまで終始国営(戦前は海軍、戦後は国鉄)であった

日本国内唯一の炭鉱として知られています。1964年(昭和39年)閉山。志免鉱業所竪坑櫓、斜坑口などの遺構が現在も残されています。2009年(平成21)12月8日、竪坑櫓が国の重要文化財に指定されました。

志免町のランドマーク「竪坑櫓」です。高さ47,6m、長辺15,3m、短辺12,3mで、1943年(昭和18年)5月竣工。

志免町のHPを見ると、

「竪坑櫓」は、ケージと呼ばれる籠を昇降させるために造られた巨大なビルディングです。この櫓の真下にまっすぐ掘られた深さ430mの「竪坑」という穴を使い、地下から石炭を上げたり、

坑員を地下の石炭層まで移動させていました。まるで金づちを立てたような形の櫓に、巻き上げる機械が組み込まれた、エレベーターのような仕組みとなっています。

さまざまな形の竪坑櫓の中で最も発達した形式で、地上8階、地下1階のうち、地上1階から5階までを柱のみで構成し、6階以上には壁をつけています。8階部分には吹き抜けの大空間があり、

ケージの巻き上げに使われた1000馬力のモーターが、休みなく稼動していました。

志免と類似する形式で、終戦(1945年)の前に建設された竪坑櫓は、これまで九州で造られたおよそ100の竪坑のなかでも、四山第一竪坑(三井三池炭鉱、荒尾市)にあっただけです。

また世界中をみても、現在まで残っているものは、志免のほかにベルギーのブレニーと中国撫順の2か所だけだといわれています。その姿は、機能的で無駄のない造形美をもつ近代建造物であり、

世界の産業技術史を語る上でも大切な遺産であるといえるでしょう。

1957(昭和32)年には、21万トン以上も出炭していた竪坑も、1964年の閉山とともに稼動を停止します。現在、日本に現存する最大規模の竪坑櫓は、日本で唯一、

開坑から閉山まで国営でありつづけた志免鉱業所の歴史を物語っています。

日本の近代化を支えた竪坑櫓が、志免町のランドマーク、そして歴史と文化のシンボルタワーとして、広く親しまれることを願っています。(志免町HPより引用)

この竪坑櫓は、平成21年(2009年)国の指定重要文化財に指定されました。

竪坑櫓の横には、志免町複合福祉施設「シーメイト」があります。館内には、竪坑櫓や炭鉱施設、博多山笠舁き山などが展示されていました。

志免町産業遺産収蔵庫では、換気用に使われた「飛行機の木製プロペラ」が展示されていました。

大正町商店街来ました。

歌手の郷ひろみさんは、福岡県須惠町出身です。ひろみさんのお母さんは、ここ志免町に実家があります。

昔、この地で郷ひろみさんの親戚の方が「ひろみ饅頭」を売っていました。酒まんじゅうみたいなもので饅頭に「ひろみ」という刻印が押されていました。

その頃勤めていた会社の女子社員にひろみさんの大ファンと言う方がおられ、私は、営業でこのあたりを通るとその子に、このひろみ饅頭を買ってきたりしました。

あれから40年・・・・・・・・もうひろみ饅頭は無く、跡地には新しい家が建っていました。新しい方は、ひろみさんとは全く関係のない方でした。

鉄道記念公園です。

志免町には、1985(昭和60)年まで石炭輸送のために作られた鉄道がありました。香椎線の引き込み線と、勝田線です。

香椎線は、1909(明治42)年から開通した博多湾鉄道旅石線(後に博多湾鉄道汽船から西日本鉄道、日本国有鉄道へ変わった香椎線引き込み線・1984(昭和59)年12月31日廃線)のことです。

勝田線は、1919(大正8)年に開通した筑前参宮鉄道(後に西日本鉄道から日本国有鉄道へ変わった勝田線・1985(昭和60)年3月31日廃線)のことです。

石炭景気の需要による開通で、当時の一日乗客数は300名、石炭は750トンと、石炭輸送が主でした。現在、勝田線は緑道として公園整備され、志免駅は志免鉄道公園となり、レリーフが当時を偲ばせています。

現在志免町の人口は、約4万人。この勝田線を残し、宇美八幡宮から太宰府天満宮まで延伸してたら、もう少し需要があったのではないかと素人ながら考える次第です。

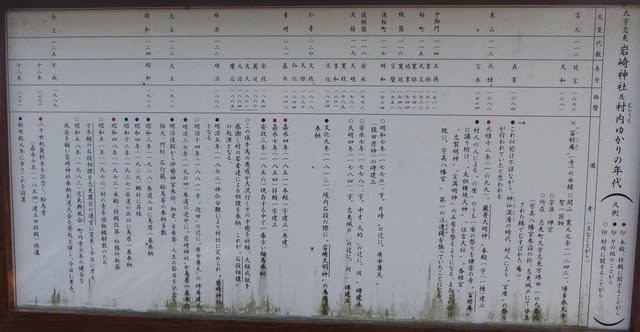

コースは、志免町役場付近から「岩崎神社」に向かいます。

岩崎神社には、福岡市出身の元総理「広田弘毅」の書による「興風会之碑」があります。広田弘毅が外務大臣時代(昭和8~12年)の書ですが、「興風会」というのは、調べましたがわかりませんでした。

岩崎神社の絵馬堂が今日JRウオーキングの為に特別に開放されています。

この中には、志免町指定文化財の「黒田二十四騎図」(安政3年(1856))が奉納されています。他には、下関の講和条約、西郷隆盛征韓論の「西海揚波起源図」などもありました。

岩崎神社から引返し、ゴールの須惠駅を目指します。7kmを1時間40分のウオーキングでした。

YAMAPの軌跡です。

ただその場所は知らなくて、飯塚の方とばかり思っていましたが、よっくんさんのこのレポートで、なんと博多に近いことがわかり、びっくりしました。

確かに日本の近代産業の遺産ですね。

志免炭鉱竪坑跡は、車では何回も通っていますが、実際歩いてみたのは初めてでした。

国の管理というのも初めて知りました。かなり上質の石炭が掘れたそうです。

粕屋炭田は、この志免、新原、宇美、勝田などを指します。尚、志免は、神功皇后がおしめを替えたということからこの地名になったという説もあります。

福岡は、神功皇后の伝説でいっぱいです。

この日は1年ぶりの「ななつ星」を見てから参加しました。

竪坑櫓・鉄道公園・岩崎神社等、すべてが初めてのものばかり。

シーメイトはスルーしたので、次の機会に行きたいです。

週末の小林へ、気を付けて行ってらっしゃいませ

私は飯塚でお雛様を見て、酒まんじゅうを買って早春編終了予定です。

天気も良く絶好のウオーキングでした

須惠に参加されたのですか?私も立坑櫓は初めてでした。歴史を感じますね。飯塚の酒饅頭は美味しいです。