☆ 石山寺 ☆

瀬田川沿いにある西国三十三所観音霊場の第13番札所。聖武天皇の勅願により、天平勝宝元年、東大寺の僧である良辦によって開基され、歴朝の尊宗あつい

由緒ある寺院である。本堂は、県下木造建築最古のもので、内陣は平安中期、外陣は淀殿の修補になるもの。本尊観音は、勅封になっている。

堂内「源氏の間」は、紫式部が「源氏物語」を書いた所と伝え、本堂下の御堂は蓮如上人の母が石山観音の化身だといわれるので、その形見と

伝える蓮如鹿の子の小袖を安置している。多宝塔は、美しい均斉美をもった鎌倉期の建築であり、鐘楼・大門は共に鎌倉初期の建立になるものである。

境内の奇石は、いわゆる石山の名の出た石で硅灰石からなり、天然記念物に指定されている。(石山寺案内パンフより)

参道には、桜が植えられており、あと1月もすれば桜並木になるでしょう。

入場料(600円)を払い境内へ。

石山寺境内をゆっくり廻ると1時間半かかりました。素晴らしいですね。境内には四季折々の花が咲いていて綺麗です。

お腹も減りましたので石山寺前の食堂に入りました。「しじみ定食」。これが結構おいしかったです。

石山寺からバスでJR石山駅まで戻り、またここから街道歩きの再開です。

瀬田の唐橋に着きました。

瀬田の唐橋は、近江八景「瀬田の夕照」で名高く、宇治橋・山崎橋と並び日本三名橋といわれており、瀬田橋あるいは瀬田の長橋として多くの文学作品に登場しました。

最初に架けられた時期は不明ですが、古くは日本書紀にも登場しています。「唐橋を制するものは天下を制する」といわれるほど、京都へ通じる軍事・交通の要衝であることから、

幾度と無く戦乱の舞台となりました。現在の橋は昭和54年(1979年)に架け替えられたものですが、旧橋の擬宝珠を流用した姿は以前の風情をとどめています。(観光案内より)

俵藤太秀郷が瀬田川に住む大蛇に頼まれて三上山(近江富士)の大ムカデを退治した伝説があります。

唐橋を渡ると、日本武尊を祀っている「建部大社」が見えてきます。車の通行が多いため渡るに渡られずパスします。

途中の通学路には、「くまモン」が出張して子供たちの安全を見守っていました。(笑)

瀬田の一里塚です。今まで見た一里塚でも巨大な大きさです。これでしたら見のがすことはありませんね。

途中で下校中の小学生と会いました。子供たち、私のDバックの風車を見て近寄ってきます。Dバックには、「長崎から歩いています・・・・・・」と書いたプラカードも下げていますので、

それを読んだ、ある子供さんが「おじさん、お金がないから歩いているの?」と聞いてきます。とっさの質問にびっくりしましたが、「そうよ。お金がないから歩いているだよ」と答えました。

この街道歩きの楽しみがわかるのは、もっともっと先のことでしょうね。(笑)

街道は、いつの間にか、草津市に入りました。

「東海道立場跡」の石碑があります。立場とは、江戸時代街道筋で人足が駕籠や馬を止めて休んだ所です。

反対側には、「月輪池」と書いてあります。説明文では、月輪池、大萱池、月輪禅閣、藤原兼資の荘園があった関係か、道中、旅人が池に映る月の影に感嘆して名づけた。と書いてあります。

野路の町に入ってきました。ここにコンビニがありましたので少し休憩します。

草津には、小学校時代からの同級生が住んでいます。地図を見るとここからそんなに離れていません。電話をしますが、どこかに出かけているのか出ませんでした。

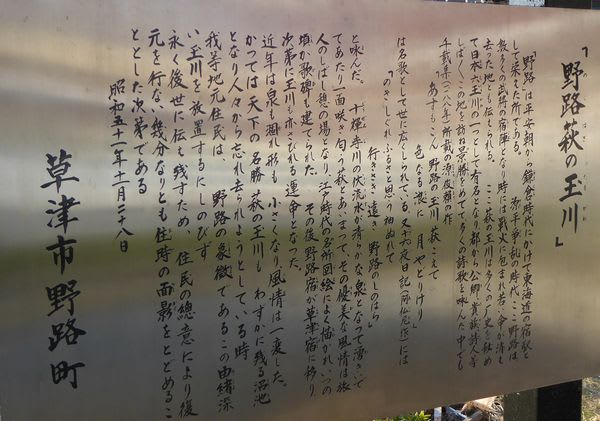

再びスタート。「野路萩の玉川」というのがあります。ここに地元の方が建てられた案内板がありました。

「野路は平安朝から鎌倉時代にかけて東海道の宿駅として栄えた所である。 源平争乱の時代、ここ野路は数多くの武将の宿陣となり、時には戦火に包まれ若い命が消え去った地とも伝えられる。

ここ玉川は多くの歴史を秘めて日本六玉川の一つとして有名となり、都から公卿・貴族・詩人等、しばしばこの地を訪ね景勝をめでて多くの詩歌を咏んだ。

中でも千載集(1188年)所載の源俊頼の作

「あすもこん 野路の玉川 萩こえて 色なる浪に 月やどりけり」は名歌として世に広くしられている。

又十六夜日記(阿仏尼作)には

「のきしぐれ ふるさと思う 袖ぬれて 行きさき遠き 野路のしのはら」と咏んだ。

十禅寺川の伏流水が清らかな泉となって湧きいでて、あたり一面咲き匂う萩とあいまって、その優美な風情は旅人のしばし憩の場となり、江戸時代の名所図絵によく描かれ、

いつの頃か歌碑も建てられた。 その後野路宿が草津宿に移り次第に玉川も亦さびれる運命となった。

近年は泉も涸れ形も小さくなり、風情は一変した。かっては天下の名勝萩の玉川もわずかに残る沼地となり人々から忘れ去られようとしている時、

我等地元住民は、野路の象徴であるこの由緒深い玉川を放置するにしのびず 永く後世に伝え残すため、住民の總意により復元を行ない幾分なりとも往時の面影をとどめることとした次第である。

昭和51年11月28日 草津市野路町 」

野路の信号交差点の所に「野路の一里塚公園」があります。四阿には、草津宿の絵も掛けられていました。一里塚には、松が植えられていたのでしょうね。

本陣まであと300m。「矢倉立場」の案内板があります。

立場とは、宿場と宿場の間に茶店が設けられ、旅人が杖を立てて休んだことから付いた名で、矢倉村には、「うばがもち」を売る店があった。

この地にうばがもちを売る店があり、広重の浮世絵や「東海道名所図会」「伊勢神宮名所図会」などに旅人が立ち寄ってうばがもちを賞味する光景が描かれている。

また、ここからは、対岸の大津と琵琶湖の湖上を渡る「矢橋の渡し」である矢橋湊へ続く矢橋道が分岐していた。浮世絵などにも描かれた道標が今も軒先に建っている。

旅人は、俗謡に「瀬田に廻るか矢橋へ下ろうかここが思案の乳母が餅」と詠まれ、旅人の多くは、ここで瀬田橋廻りで行くか、矢橋橋を経て矢橋湊から船で大津へ渡るかを思案した。

そして、この地と矢橋の渡し、瀬田橋はよく使われる俚号で「急がば廻れ」の語源になった所である。

「武士のやばせの舟ははやくとも急がば廻れ瀬田の長橋」 (醒睡笑)と詠まれ、近道であっても、湖上が荒れて舟が出なかったり、風待ちをしたりする矢橋の渡しを利用することより、

回り道でも瀬田橋まわりの方が着実であることから、成果を急ぐなら遠回りしても着実な方法をとる方が良いことを指南したものである。

「右 やばせ道 これより廿五丁 大津へ船わたし」

※うばがもち:近江(おうみ)国の郷代官であった六角義賢(ろっかくよしかた)に幼児を託された乳母(うば)が生計のために売りはじめたものという

矢倉橋を渡ると右側に「黒門」の案内板があります。

草津宿は、東海道と中山道が交わる宿場町であるため、宿場の入口は東海道の江戸方よりの入口と京方よりの入口および中山道よりの入口の三つの入口がありました。

宿場町の入口には、一般に見付けと呼ばれる施設が設けられていました。見付には石垣や土塁が築かれ、さらに柵などを設ける場合もあったようです。

草津宿では、東海道の入口に 「坂口見付」、中山道の入口に 「札の辻見付(追分見付)」と呼ばれた見付がありました。

一方、東海道の京方の入口である宮町と矢倉村との境には、文化14年(1817)には黒門が設置されていて、宿内と宿外を限る施設として存在していたようです。

しかし、この黒門は幕末期に草津宿役人を勤めた駒井興左衛門の記録に基づけば、もともとは六町目と宮町の境を流れる宮川に架けられた宮橋の南詰めにあった見附の石垣の上に

建てられていたものですが、その後石垣が壊れたため、上記のとおり矢倉村境に移築されるにいたったようです。

ただ、この黒門の規模や形状については、詳細な記述がなく不明といわざるを得ませんが、見附と同様な、宿場町の保安的機能を有した門であったと考えられます。

また、付近に黒門川(俗称)が流れていましたが、旧草津川の抜本的な放水路計画により分断され、上流・下流で一部その姿を留めることとなりました。

立木神社を過ぎると本陣は目の前です。太田酒造のあたりが草津宿の「政所(まんどころ)」。

太田酒造は、江戸城を造った太田道灌が遠祖で、お酒の銘柄も「道灌」です。

時間は、4時45分を廻っています。草津宿街道交流館に入りました。2階が草津宿の展示場になっていますが、5時で閉館だそうです。

2階に上がってみたかったのですが、時間がなく1階の展示のみの見学でした。

草津宿街道交流館の前が「草津宿本陣(田中七左衛門本陣)」です。

草津宿は、本陣2軒、脇本陣2軒、旅籠72軒。もう一つの本陣(田中九蔵本陣)は、もう現存していません。

本陣の中には入れますが、時間も5時少し前ですが、閉館していました。(翌日は9時からだそうです)

草津宿の追分に来ました。ここから東海道と中山道に分かれています。このあたりを見学していると、自転車でやってくる方がいらっしゃいました。

聞くと、観光ボランティアをされている方だそうです。草津宿には、吉良上野介、シーボルト、皇女和宮などが宿泊したそうです。

追分のトンネルですが、かつては、天井川であった草津川の川床でした。明治19年草津川の下を通るトンネルが掘られましたが、掘られる前は、人々は、歩いて渡っていたそうです。

浅い川だったのでしょうか?

大津のホテルまで草津から電車で帰りました。17分で着きました。今日私達は、一日かけて大津から草津まで歩きました。電車は速いですね~。

今日3/2のGPSです。(途中石山寺に寄り道しました)

そしてチェックシートには、印を入れました。