5/27夕方 飯能新緑ツーデーマーチに参加するため福岡空港に向かいましたが、27日お昼頃発生した大韓航空機火災事故の為、

羽田便が欠航になり、あわてて博多駅に戻り、東京行の最終便の新幹線に飛び乗ることができました。

ところが、あわてて乗ったのでお弁当や飲み物を買ってなく、車内販売で買おうと思ってましたが、小倉駅、広島駅に行くに従い、

この新幹線は通路までお客さんがあふれ、通勤電車並みになりました。この状態は東京駅まで続き、結局東京まで何も食べられず、何も飲めませんでした。

宿泊のホテルには、午前1時半に到着し寝たのは2時半でした。それでも翌日5時には起床し、飯能の会場に向かいました。

…………………………………………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

西武東飯能駅から歩いて5分。会場の飯能市役所中央会場に到着しました。会場内に入るとたくさんの数の中学生が・・・・・

この中学生、大会のボランティアです。会場入り口では、「緑のバンダナ新聞」といって中学生が自分たちで作った大会の案内紙です。

コースの見どころも書いてあります。

会場では、埼玉のKanonさんと会いました。Kanonさんとは、6年前の東京国際3DM以来の再会です。

出発式で並んでいると、埼玉のIさんご夫妻と会いました。Iさんは、先週の和歌山でもお会いしました。今日はお孫さんたちと歩くそうです。

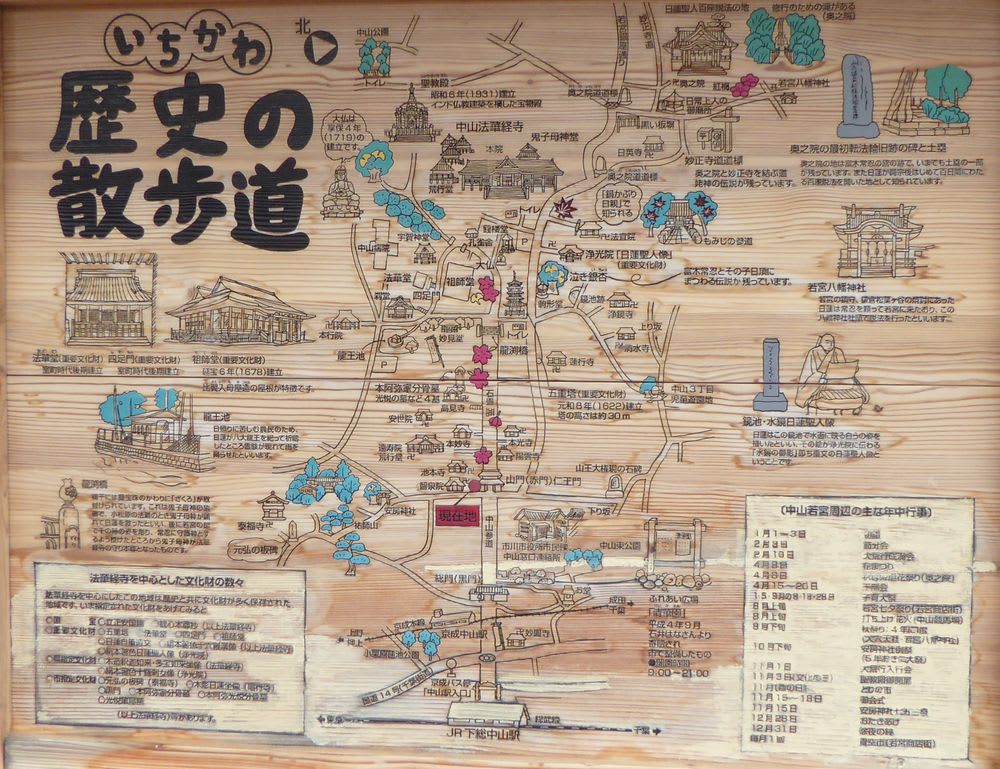

実は、私、飯能の地は初めてですが、地名の名前の由来に興味を持ち、調べてみました。

入間川の谷口集落として発達。「榛野(はんの)」や「萩野(はぎの)」が転訛した説、租税を半済に免除された土地・「半納(はんのう)」からとする説がある。

古代朝鮮語・「ハンナラ(大きな村)」からとする説もあるという。(日本地名由来辞典より) また、古代の豪族「判乃氏」からという説もあります。西川杉の集散地。

この大会、参加者が多いとは聞いていましたが、20kは、目勘定で2000人ぐらいでしょうか、参加者の数が凄いです。

8:30 20kmコーススタート。

飯能市のマンホールは、中央部にウグイス、飯能の山、川、周囲は、ツツジをデザインしています。

コースは、宝蔵寺を通り、飯能桜の森へ。前日の睡眠不足の為か、あまりペースがあがりません。逆に息が上がっています。

飯能桜の森を経て、高麗(こま)峠へ。このあたりは、奥武蔵のハイキングコースになっています。歩いていて気持ちがいいです。

ドレミファ橋を渡って巾着田へ。ドレミファ橋は、日高市の巾着田内にある橋です。元々は桁がかかっておらず、橋脚をぴょんぴょんと飛び越えて渡っていました。

その際に「ドレミファ」と歌いながら渡ったので「ドレミファ橋」となったと言われています。

巾着田は、高麗川の蛇行した形が「きんちゃく」に似ていることから「巾着田」と呼ばれるようになりました。巾着田近くにある日高市のシンボル「日和田山」からは、

巾着の形を見ることができるそうです。秋の彼岸には、約500万本の曼珠沙華が赤いじゅうたんを敷き詰めたように咲き渡るそうです。(巾着田パンフより)

また、春に一面に咲く「菜の花」もきれいだそうですが、もう菜の花は、終わっていました。

近くの沼には、黄色の花が咲いていました。ホテイアオイでもないし、調べてみると、「浅沙(あさざ)」です。

天神橋の所に「高麗郷古民家」(旧新井家住宅)があります。平成26年4月25日に国の登録有形文化財(建造物)に登録されました。

母屋は、木造の入母屋造(いりもやづくり)の2階建で、平面形式は六間取(むつまど)りです。西側の2部屋は、床(とこ)、違い棚、付書院を配する最も格式の高い書院造となっています。

元々の屋根は茅葺でしたが、平成5年に瓦葺きに改修されています。

客殿は、木造の入母屋造(いりもやづくり)の2階建で、明治39年に建築されました。1階中央に式台(しきだい)を設け、南側には床(とこ)、違棚、付書院を備えた

本格的な書院造となっています。

納屋は明治21年の建築で、漆喰と板貼りの壁からなり、横位置に「与力窓」を設けています。屋根の軒の反りは大変優美な姿です。

南土蔵は、家財道具などを収納するために明治時代中期に建てられたもので、納屋とともに屋敷構えを引き立てています。

北土蔵は、明治時代中期に食料品、食器などを収蔵するために建てられました。

石垣は、高麗郷古民家(旧新井家住宅)全体の景観に重要な役割を果たしています。江戸時代末から明治にかけてこの地方で活躍した「八徳(やっとく)の三吉」による石積みとの

言い伝えが残されています。(日高市HPより)

日高市のマンホールは、中央に「カワセミ」が描かれています。日高市の地名の由来ですが、高麗村と高麗川村が合併する際に、各村名に使われている「高」の文字の上に、

「日和田山」の「日」の文字を冠したとする説が、有力であるとの事。後に合併する高萩村にも「高」は使用されています。

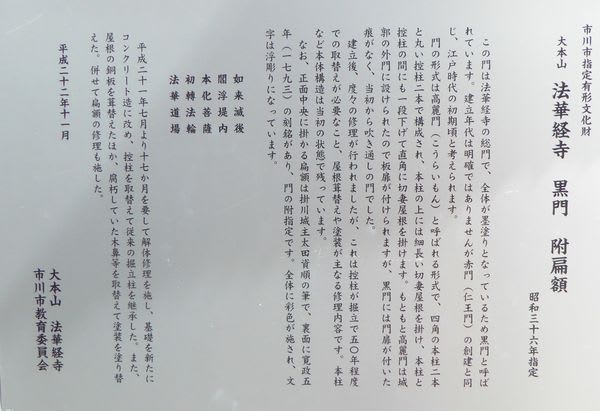

高麗橋を渡ると左側に古い大きな山門が見えてきました。聖天院です。

由来を見ると、霊亀二年(716)国難を避け日本に渡来した高句麗人1799人の首長高麗王若光、侍念僧勝楽、弟子聖雲を始めとする一族の菩提寺として

奈良時代に創建され、僧勝楽により、開基、聖雲と弘仁により落成され、本尊には王が守護仏として故国より将来した聖天尊(歓喜天)を祀った。

故に聖天院勝楽寺と称する・・・・・以下略 (聖天院案内看板より)

この一帯は、「高麗郷」と呼ばれています。

高麗人の「高麗(こま)」は前37年頃~668年まで主に朝鮮半島北部から中国東北部にかけて繁栄した「高句麗(こうくり)」のことを指します。

日本では高句麗を「高麗」と記し「こま」と称しました。高句麗滅亡前後、多くの高句麗人が海を渡り日本へ渡来しました。日本では高句麗からわたってきた人々を

「高麗人=こまひと」と呼んでいたのです。

高麗郡に移住した高麗人たちは、以前は東国7ヶ国(駿河、甲斐、相模、上総、下総、常陸、下野)に住んでいました。現在の県名でいえば、静岡、山梨、神奈川、千葉、茨城、栃木となります

大和朝廷は入間郡の一部に広がっていた空閑地を高麗郡とし、高麗人1799人が移住しました。彼らは生活の基盤を整えつつ、郡役所の建設、道路の敷設など郡として

必要な整備をしたと思われます。

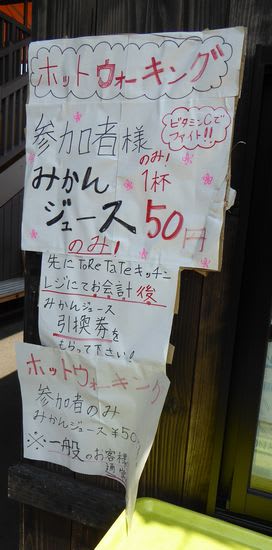

高麗神社の所が休憩所です。ここでは、ソフトクリーム、サンドウィッチ、ミニトマトなどが販売されていました。私達は、ソフトクリームとミニトマトをいただきました。

このトマト、昔のトマトの味がしておいしいです。食べていると、30kmを歩いてこられたedcappaさんご夫婦に会いました。

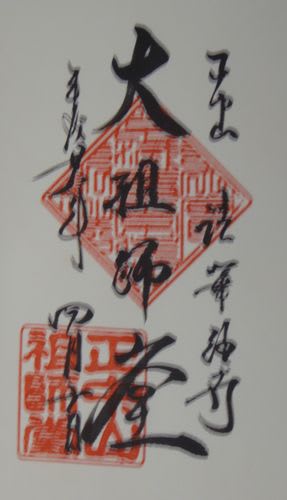

高麗神社の主祭神は、かつて朝鮮半島北部に栄えた高句麗からの渡来人高麗王若光(こまのこきしじゃっこう・「王」は 他に「こしき」「こにしき」「こにきし」などとも読む)です。

若光は元正天皇霊亀2年(716年)武蔵国に新設された高麗郡の首長として当地に赴任してきました。当時の高麗郡は未開の原野であったといわれ、

若光は、駿河(静岡)甲斐(山梨)相模(神奈川)上総・下総(千葉)常陸(茨城)下野(栃木)の各地から移り住んだ高麗人(高句麗人)1799人とともに当地の開拓に当たりました。

若光が当地で没した後、高麗郡民はその徳を偲び、御霊を「高麗明神」として祀りました。これが当社創建の経緯です。

高麗神社は、若光の子孫が代々宮司を務め、現宮司は60代目になります。(高麗神社HPより)

コースは、JR高麗川駅を通って行きます。

大川医療福祉専門学校に到着しました。ここではお茶のおもてなしです。今日は、暑くすぐ喉が渇くのでお茶の接待はありがたいです。

13:30ゴールの飯能市役所中央会場が見えてきました。中学生のボランティアの方とハイタッチをしゴールします。

ゴールでは、先にゴールされたedcappaさんがPALさんと一緒に迎えてくれました。PALさんとも6年ぶりの再会です。

ゴール後、地元のIさん宅にお招きいただきビールや食事をごちそうになりました。途中、満腹になったため、うとうととしてしまいました。

お礼も申し上げず大変申し訳ございませんでした。その後Iさんの奥様から駅まで送っていただき宿泊先の所沢のホテルには、17時半ごろ到着。

ホテルに到着するや否や、そのまま寝てしまいました。今日は、長い一日でした。

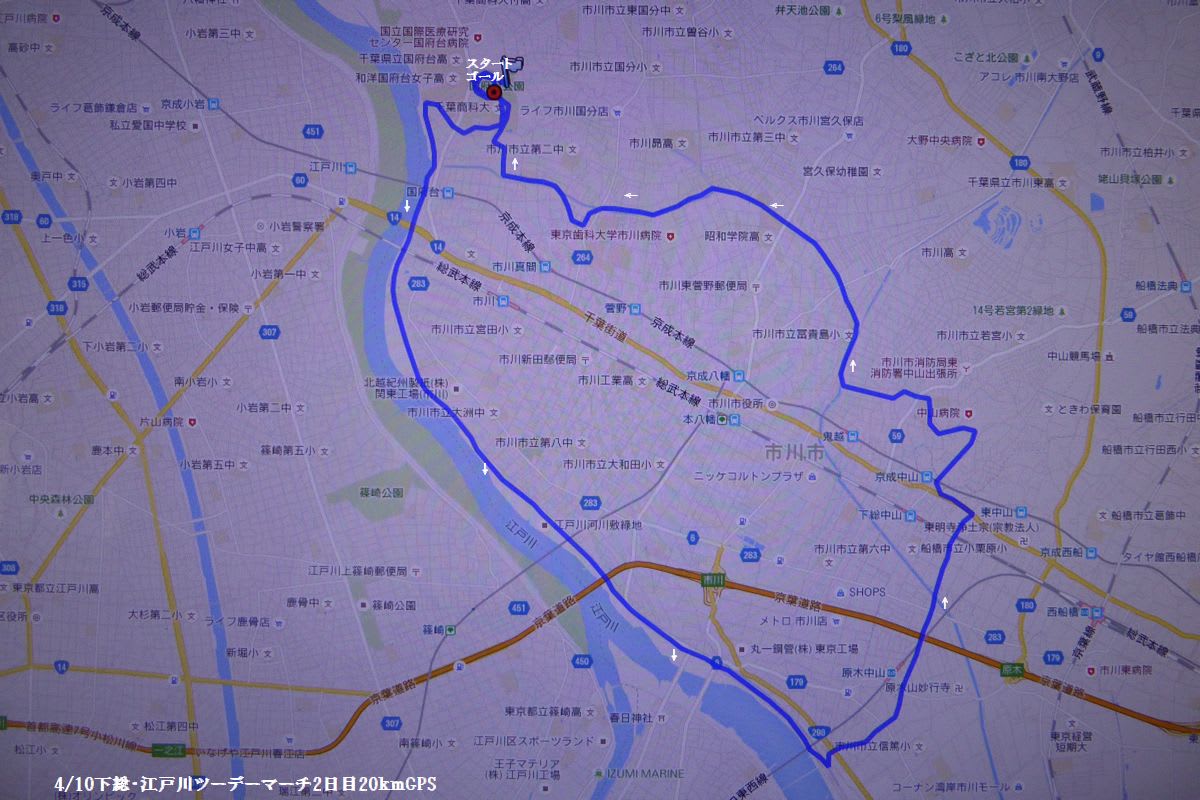

今日の20kmのGPSです。