今年参加したウオーキング大会その3(最終回)です。

9月、新潟県長岡市山古志を歩いた時に急な坂道を走るように駆け抜けたせいか、膝の筋を痛めました。

12月に沖縄・名護にも参加予定でしたが、膝の痛みが治らず、やむなくキャンセルしました。

現在、7割程度回復しています。来年は、オールジャパン7~8県を歩き、再来年には、完歩したいと思っています。

来年もどうぞ宜しくお願いします。

デジブック 『今年を振り返って』

今年参加したウオーキング大会その3(最終回)です。

9月、新潟県長岡市山古志を歩いた時に急な坂道を走るように駆け抜けたせいか、膝の筋を痛めました。

12月に沖縄・名護にも参加予定でしたが、膝の痛みが治らず、やむなくキャンセルしました。

現在、7割程度回復しています。来年は、オールジャパン7~8県を歩き、再来年には、完歩したいと思っています。

来年もどうぞ宜しくお願いします。

デジブック 『今年を振り返って』

今年参加したウオーキング大会その2のデジブックです。

久留米、八代、若狭、岐阜、札幌と歩きました。

各地の美味しいものもいただきました。

この分をデジブックにしました。

こちらです。

デジブック 『今年を振り返って』

今年は、静岡、徳島、愛知、佐賀、鹿児島、福岡、札幌、岐阜、新潟、群馬、大阪、福井と12県の大会に参加しました。

今年を振り返り、大会をピックアップしてみました。

こちらです。

デジブック 『今年を振り返って』

ホテルは、堺市内にとりました。

ホテルから会場に向かう途中にこんな看板を見つけました。

歌謡曲などでよく歌われている「銀座の柳」は、堺がふるさとなんですね。堺の銀細工職人が東京に移って銀貨を鋳造した地であることから銀座と呼ぶようになり、職人たちが堺を懐かしみ堺から

柳を移植したそうです。

和泉弥生ロマンツーデーウオーク2日目17km

昨日一緒に歩いたSaboriさんは、22kmコースに参加の為もうスタートしていました。

今日は、朝から膝痛の為、シップ薬、痛み止めを飲んでの参加です。出発式まで会場で待っていると、熊本のNさんご夫妻がおられました。

Nさんご夫妻は、今月初め高崎でご一緒し、今回和泉弥生ウオークでオールジャパン達成とのこと。おめでとうございます。

そういえば、敦賀の車さんも現在行われている山梨河口湖ウオークでオールジャパン達成だそうです。埼玉のKiyoさんは、来月の下関で達成予定。

私は、この大会をクリアして34県目。あと13県です。達成は、2年後かな???

出発式では、よしもと2700のツネさんがゲストです。ツネさんは、和泉の出身だそうです。

9:00 キッヅのチアガールの声援を受け、スタート。

スタートには、和泉のゆるキャラ「コダイ君」「ロマンちゃん」も応援に駆けつけました。

観音寺城跡という石碑があります。天平年間に、この地へ藤原氏が城を築き、興亡の歳月を繰り替えしながら、井上某氏に至り

廃城されたと言うから、奈良時代に建立されていたのかも知れません。南北朝の頃には北畠顕家が観音寺城に陣をとり、北軍の襲来に備えたと言われています。

またこのあたりは、「熊野街道」で摂津・和泉を経て、紀州熊野へと通じる熊野参拝の道です。旧家などが今でも建ち並んでいます。

4km地点の西福寺が1回目のチェックポイントです。

西福寺は、鎌倉時代初期に東大寺再建に尽力し、この地で生まれたという伝説がある俊乗房重源上人が中興の開基と伝えられています。

その重源上人がこの地で雨乞いの儀式をしていた時に、本堂の隣にあった井戸でお婆さんが洗濯をしていました。雨乞いの効果がてきめんとなり、にわかに黒い雷雲が空を覆い、夕立となりました。

ゴロゴロという雷鳴と共にその井戸に雷が落ちたのですが、落ち着いていたおばあさんは、すかさず洗濯中のたらいで井戸に蓋をして雷を閉じ込めてしまいました。おばあさんは、井戸に落ちた雷に説諭し、

雷を逃がすかわりに二度とこの地に落ちないという約束をその雷から取り付けました。

その時の約束とは、ゴロゴロと雷の音がした時に「クワバラ、クワバラ」と村人たちに唱えてもらえれば、この地が桑原であることが分かるので、雷が間違って落ちることがないというものです。この約束を交わしたのちに雷は解放され、

天に戻ることができました。

この逸話がもとで、「クワバラ、クワバラ」と唱えることが雷封じの呪文となりました。今ではこの風習が全国に広まり、雷が鳴れば「クワバラ、クワバラ」と言えば雷が落ちないと、日本人なら誰もが知っているはずです。(西福寺HPより)

西福寺の桑原町から府中町に入ります。

「泉井上神社」があります。ここには、和泉の地名のおこりとなった「和泉清水」を祀っています。

神社のパンフを見ると、井八幡神社、井戸ノ森八幡と称されることもあり、国土守護神又、殖産興業の神として御神徳を示されました。神功皇后、仲哀天皇、応神天皇の他、

神功皇后に従って朝鮮に渡った従者四十五座を加えた四十八座をおまつりしています。

特に、和泉国府内の神社であるところから和泉総社が勧請され、後に王子神社、菅原神社、式内和泉神社が合祀されました。神社名は、湧き出る泉の井戸の上におまつりされたお宮であるという所からきています。

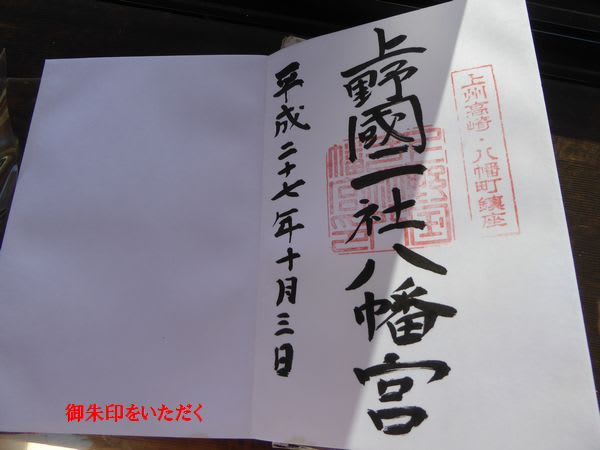

ここでも朱印をいただきました。

先へ急ぎます。「ロードイン和泉」という商店街にやってきました。ここでは、バナナをいただきました。

JR和泉府中駅を通ると、泉大津市に入ります。泉大津市のマンホールは、羊は全国シュア95%を誇る毛布の町です。繊維産業都市を表現しています。

豊中の交差点には、博多ラーメンを全国展開しているお店「一〇」がありました。

豊中交差点を右に行き、阪和第二国道(国道26号線)沿いに歩きます。途中、泉佐野市からまた和泉市に入ります。大阪府弥生文化博物館より左折。

その先を右折すると、「池上曽根史跡公園」があります。ここが3回目のチェックポイント。

池上曽根遺跡は、弥生時代の集落遺跡で国史跡に指定されています。遺跡中心部で、約80畳の広さを持つ大型建物やクスノキを切り抜いた直径2mの井戸などが発掘されました。

大型建物の柱は、年輪年代測定から、紀元前52年の伐採と判明しました。史跡公園では、これらを復元し公開しています。(和泉市観光マップより)

弥生時代の遺跡というと、九州では、佐賀県での吉野ヶ里遺跡があります。ここも大規模な遺跡でが復元されており、一大「クニ」があったと推測されています。

九州の吉野ヶ里と和泉の池上曽根遺跡、これは、私の私感ですが、昔は、交流があったのではないでしょうか?

国道26号線を横断します。ここの歩道には、弥生時代のイラストが埋め込まれています。

フレッシュマートサンパールでは、飲料水の差し入れがありました。聖(ひじり)神社は、17kコースには、入ってなく22kmのコースです。

コースは、伯太(はかた)町に入ります。

昨日、会場の手荷物預かり所に荷物を預けた時のことです。受付の方から「どちらから参加ですか?」と聞かれ、「博多(はかた)からです」というと、「近くですね」と言われました。

博多と和泉は、そんなに近くはないけど、「九州の博多ですよ」というと、「てっきり、和泉の伯太(はかた)と思った」と言われました。その時、初めて和泉に「伯太(はかた)」という地名があるということを知りました。

以前、しまなみ海道を歩いた時、「伯方(はかた)島」があることも知りました。ウオーキングしてなければ、同じ地名(漢字は違いますが)があることをわからなかったでしょうね。

伯太神社の御祭神は、応神天皇、伯太比古命 伯太比売命 天照皇大神、小竹祝丸 天野祝丸 熊野大神 菅原道真 天児屋根命.

伯太比売命は、伯太族で藤原不比等を養子として育てました。

伯太藩は、初代藩主渡辺丹後守吉綱が寛文元年(1661)に1万石の加増を受け、兄から受け継いだ武蔵国比企郡内などの3500余石と合わせて、1万3500余石を知行し大名に取りたてられたのが起こりです。

元禄11年(1698)武蔵国にあった知行地が近江国四郡に移されるとともに藩の居所は和泉国大島郡大庭寺に移り、大庭寺藩となりました。

その後、享保12年(1727)には、更に大庭寺から和泉国伯太村へ移すこととなり、伯太藩が成立しました。

和泉国伯太に移ってからは、国替えはなく、明治2年(1869)の版籍奉還を迎えました。明治4年(1871)の廃藩置県に際し、旧藩邸が伯太県庁に転用されましたが、明治19年に堺県に統合された際、

それも取り壊されました。(大阪府文化財センターより)

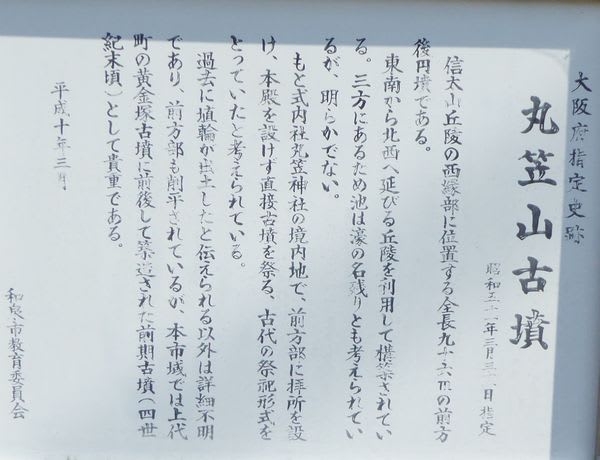

「丸笠山古墳」という石碑がありました。行ってみようかと思いましたが、石碑から遠い為、諦めました。

大阪市立信太山青少年野外活動センターを通過。

アレッ!和泉市内なのに大阪市立なんですか?

3回目のチェックポイントは、「郷荘神社」です。

創建の年代、沿革等不詳であるが、古くは郷荘大宮祇園社又は八坂大明神と称え、領主坂本氏の産土神として尊崇厚く廔々祈願のあった神社と云い伝う。

中古は坂本郷と唱え坂本村、観音寺村、寺田村、今福村、寺門村、桑原村、黒鳥村、一条院村、今在家村、九ヶ村から郷荘大宮を郷社として崇敬した神社である。

延喜式国定には一宮二宮三宮の総者であり、国内神名帳にも所載あり。 現今の本殿は大永年間、松の大木一樹を以て造営したと云い伝う。 天正7年巳卯7月遷宮した棟札の記録ある、

年月を経るに従い腐朽のヶ所を異質の木材にて修繕している。明治5年には村社に列格している。

明治41年10月28日旧郷荘村各村の神社を阪本八坂神社に合祀、同日郷荘神社と改称。明治42年5月5日北池田村阪本の神社を合祀し、今日に至っている。(神社御由緒より)

12:55 17kmゴールしました。ゴールでは、神戸のちゅうさんと合い、しばしお話をいたしました。

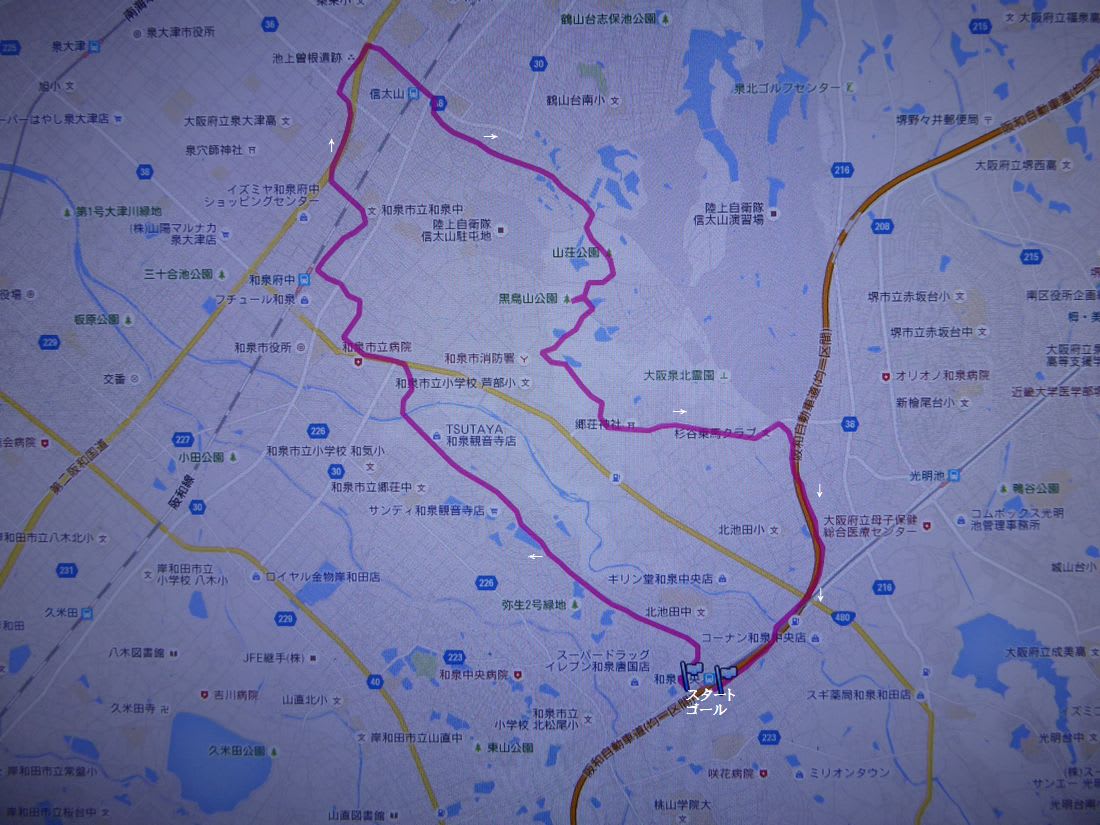

今日(10/18) 17km(よしもとコース)のGPSです。

このあと、着替えをし、明日福島県郡山で下関のはなまりんさんご夫妻と合流するため、新大阪駅へ直行しました。

10/17,18に行われた「第17回和泉弥生ロマンツーデーウォーク」に参加しました。

博多から新幹線で新大阪へ。新大阪から地下鉄で難波、難波から泉北高速鉄道に乗って「和泉中央駅」へ。

会場は、和泉中央駅のいずみアムゼ広場。

この大会それぞれのコースにスポンサーがついていて、40kは、ミズノコース、20kは、牛滝温泉コース、10kは、コストココース、2kは、マクドナルドコースと冠がついています。

私が参加したのは、20kの牛滝温泉コース。膝の痛みを抱えながらの参加です。

神戸から参加された「Saboriさん」と一緒に歩きます。Saboriさんは、昨年11月西国街道を踏破した時にゴールでお迎えしてくれました。それ以来の参加です。

9:00 太鼓の音と共にスタート。

3kのチェックポイントは、くすのき公園。ここでは、お茶の他にジュースも振る舞われました。

くすのき公園の廻りを見ていると、桜の木にプレートが付けられています。「桜の里親」。その中には、「孫誕生記念」とか、「結婚35年珊瑚婚記念」などと書かれています。

和泉市のマンホールは、水仙です。水洗に水仙とは、やはり大阪のギャグでしょうか?

和泉市は、鎌倉時代わが国で初めて水仙が栽培された土地だそうです。

先へ進みます。

松尾寺にやってきました。『松尾寺』は、白鳳時代役行者が如意輪観音の像を刻んで安置したことが寺の起こりと言われています。戦国時代織田信長に敗れ諸堂宇は破却されましたが、

豊臣秀頼により再建されました。国の重要文化財に指定されている「如意輪陀羅尼経」、「孔雀経曼茶羅図」等多くの文化財が保存されています。

また、ここは、和泉市でも有数の紅葉狩りのスポットですが、肝心の紅葉は、まだまだの様ですね。パンフには11月中旬から12月上旬が見ごろだそうです。

こちらでも朱印をいただきました。

松尾寺を出ると、周りにはミカン畑が広がっています。和泉市は、大阪府内最大のミカンの産地だそうです。

田んぼには、稲刈りが行われていました。

6km地点が「コスモ中央公園」。長い階段を上るとチェックポイントです。ここでは、キャラクター入りのハンカチが配られました。

公園の中を見てみると木々が少し紅くなりつつあります。

コスモ中央公園を下ると大きな工業団地が見えてきます。住所表示には、「テクノステージ〇丁目」と書かれています。

ここは、「テクノステージ和泉」といって、1993年(平成5年)の阪和自動車道堺IC-岸和田和泉IC間開通、1995年(平成7年)の 泉北高速鉄道和泉中央駅開業を機に、和泉市では市の産業活性化のため南松尾地区 に工業団地を設置し、

本格的な企業の誘致を始めました。地域の第2のニュータウンであるトリヴェール和泉の南西に位置し、岸和田和泉ICと国道170号(大阪外環状線)に近接する。設置当初はまだ社会の認知度が低く、

進出する企業が少なかったが、トリヴェール和泉の人口増加も相まって次第に企業の進出が進み、認知度も高くなっていった。現在では多くの企業が立地し、大阪府下の郊外型工業団地としては有数の規模を誇るまでに至っています。

和泉市内はもちろん、泉大津市、忠岡町、岸和田市、高石市、堺市、河内長野市、大阪狭山市、大阪市など、市外からの通勤者も少なくない。(wikipediaより)

テクノステージを抜けると国道170号線(大阪外環状線)に合流します。

私、学校を卒業し研修を終え、最初の赴任地が東大阪市花園です。まだまだ駆け出しだったので商品名を覚えるため、主に倉庫内の作業が中心でした。

午後3時ごろになると地方への出荷の為、運送会社に持ち込みがあります。地図も不慣れなため、先輩に場所を教えてもらいました。その時「外環」という地名がよく出ていましたが、

それが国道170号線(大阪外環状線)だったのですね。当時は、この道路が出来たばかりで広い道路だな・・・・と思ってました。

11km地点が、道の駅「いずみ山愛の里」です。

ここがチェックポイント。時間を見るともう12時です。Saboriさんは、お弁当を持ってこられていましたので、私達もこの道の駅で「渋柿の葉寿司」を買いました。

柿の葉寿司というと奈良の名産とばかり思っていましたが、和泉は、柿の産地、美味しくないはずはありません。

歩いていると、旧家が多く建ち並んでいます。このあたりは、旧大津街道なのでしょうか?

和泉国分寺に来ました。寺院は多分建て替え中でしょうか、基礎部分だけが見えていました。

池田春日神社です。御祭神は、武甕槌命(たけみかづちのみこと)、経津主命(ふつぬしのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、比売大神(ひめおおかみ)。

神護景雲年間、常陸国より武甕槌命経津主命が大和国御蓋(三笠)に御遷宮の砌り近郷の民、この地に集い頓宮を造営。次いで天児屋根命、比賣大神を斎祀して春日大明神社と称し、

和泉国池田郷の鎮守として崇敬さるるに至った。」(春日神社氏子中)

武甕槌命は、大国主の国譲りの時に活躍した神様で茨城・鹿島神宮の御祭神です。藤原氏は鹿島神宮の神官。

和泉市は、その昔、藤原氏の荘園でしたのでそこからご鎮座されたのではないでしょうか?

そういえば、近くを歩いていると「藤原」という姓がよく見かけました。藤原氏の末裔でしょうか?

槇尾川沿いに歩くと阪和自動車道が見えてきます。ゴールまであと少しです。

13:50 20kmゴールです!

タイム的には、不満ですが、膝の痛みと戦いながら無事ゴールしました。

ゴールのあと、協賛スポンサーからグッツがもらえます。この20kmコースは、岸和田・牛滝温泉の利用券です。

このあと、宿舎の近くのスーパー銭湯で汗を流しました。風呂上がりのビールは最高ですね。

本日、20kmコースのGPSです。

10/04 (日)今日も高崎は快晴です。エントリーは、25kmにしていましたが、私の膝の状態を考慮し14kmコースに変更しました。

edocappaさんの奥様から、14kmは、高低差があると聞かされ、一瞬ガ~ンとなりましたが 、帰りの時間も考え14kmを歩くことにしました。

、帰りの時間も考え14kmを歩くことにしました。

会場に来る前、ホテルで右足にテーピングを施し、その上にサポーターを付けての出陣です。

出発式では、昨日と変わり、金色のだるまに目入れをします。今日も札幌のSさんと一緒に歩きます。

コースは、市役所から左折します。このあたりは、昔、高崎城があった所です。

高崎城は、慶長3年(1598)、徳川家康の命を受けた箕輪城址・井伊直政によって築城されました。高崎城は、郭内だけでも5万坪を超える広大な城郭でした。

現在は、三の丸外囲の土居と堀、乾櫓、東門が残っています。武器や食料の収蔵庫で、ここから敵に矢や鉄砲を射かれたという乾櫓は、県内に現存する唯一の城郭建築です。

高崎城址は、現在、高崎公園です。春には、桜の名所として有名です。

橋を渡りしばらく行くと、運動公園があります。野球場では、早朝野球が行われていました。群馬県は、高校野球の盛んな所。プロ野球にもたくさんの人を輩出しています。

スタートから1時間ぐらい歩くと、坂道に差し掛かります。元来上り坂には強いのですが、膝痛の私には、一番過酷な所です。

視界が開けた所から前橋方面に「赤城山」が見えてきました。

赤城山というと、国定忠治ですね。

江戸後期の侠客。本名は長岡忠次郎。父は上野国(群馬県)佐位郡国定村の中農与五左衛門。17歳のとき人を殺し大前田英五郎の許に身を寄せ,博徒の親分として売り出す。

博奕を業とするが,縄張りのためには武闘を辞せず,子分を集めて私闘を繰り返した。天保5(1834)年島村伊三郎を謀殺したことから関東取締出役に追われる身となり,

以降一貫して長脇差,鉄砲などで武装し,赤城山を根城としてお上と戦い,関東通り者の典型となった。逃亡,潜伏を繰り返すうち,同7年信州の義弟兆平を殺した波羅七を討つため大戸(群馬県)の関所を破ったり,

同13年には博奕場を急襲した八州廻りの手先で二足の草鞋の三室勘助を,子分の板割浅太郎(忠治の甥)を使って殺すなど幕府のお膝元関八州の治安を脅かす不遜な存在となった。

逃亡,潜伏を支えたのは一家の子分の力もあるが,忠治をかくまった地域民衆の支持もあった。伝承によれば,同7年の飢饉(天保の大飢饉)に私財を投じて窮民に施したり,

上州田部井村の名主西野目宇右衛門と語らい博奕のあがりで農業用水の磯沼をさらったりした。忠治は幕府にとって文武の敵となった。

嘉永3(1850)年夏,潜伏先の国定村で中気となり隣村(田部井村)の宇右衛門宅で療養中捕らえられ,江戸に送られ勘定奉行の取り調べの上,罪状が多すぎるため最も重い関所破りを適用され,磔と決まった。

磔に当たっては,刑場大戸まで威風堂々と道中行列を演技し14度まで槍を受けて衆目を驚かせた。忠治の対極にいた幕吏(代官)羽倉簡堂は『劇盗忠二小伝』(『赤城録』)を著して,凡盗にあらずして劇盗と評した。

死後の忠治は,時代が閉塞状況となるたびに国家権力と戦う民衆のヒーローとして映画や芝居などを通して甦った。墓は養寿寺(群馬県佐波郡)と善応寺(伊勢崎市)にある。(朝日日本歴史人物事典より)

カープ女子も参加されていました。残念ながら最終戦に負け、CS進出はできませんでしたが、あの審判のホームラン判定の大誤審がなければ、CS出場でした。

チェックポイントは、観音山ファミリーパークです。ここでもお漬物や、果物の接待がありました。

観音山ファミリーパークは高崎の町並みを見渡せる高台にあり、周囲を山々に囲まれた公園です。群馬県内でファミリーで楽しめる公園としても広範囲において知られており、

人気の遊具や水遊び場、バーベキュー場、各種イベントなども人気の理由の一つです。広大の敷地の中にある公園で、自然豊かで開放感にしたりながら、ゆったりとした時間を楽しむことができると思います。

園内は森のスポ・レク広場、森の芝生広場、バーベキュー広場、水と花の広場、癒しのエリアに分かれており、春には桜を楽しみ、夏には噴水広場で水遊びを楽しんでみたり、

バーベキューなども楽しむことが出来ます。(ぐんまナビより)

観音山ファミリーパークからまた、上り坂が続きます。ポールを頼りに歩いていきます。

2回目のチェックポイントは、染料植物園です。ここで先に行っていたSさん、家内が待っていました。

ここでもお接待がありました。

染料植物園は、今日は、ゼッケンを見せると入館料がサービスです。

先を急ぎます。歩いていると「ひびき橋」がありました。

白衣大観音と染料植物園を結ぶ橋として1998年3月に完成しました。長さ120m、幅員2m、地上28,5m。

札幌のSさんが揺らしましたが、この橋揺れません。

白衣大観音に着きました。

高崎市のシンボルとして、昭和11年に建立されてから高崎を見守りつづけている観音様、その白衣は、悟りを求める清らかな心を表しています。

高さ41.8メートル、重さ約6,000トンで、建設当時は東洋一の大きさを誇ったといわれます。胎内にも入ることができます。製作は、井上保三郎氏で井上氏の銅像も建っています。

ここでも御朱印をいただきました。

白衣大観音からは、下りになっています。膝痛の者には、下りが一番つらいです。ポールを使ってそろりそろりと下りて行きます。

下りていくと地元の小学生が歩いていました。6kmコースに参加したそうです。

12:30 ようやくゴールしました。

ゴールでは、ぜんざい(お汁粉かな?)、梨の接待がありました。2日間の参加者は、2515人です。

2日目14kmのGPSです。

高低差は、結構ありましたね。

ホテルで着替え、帰りは、北陸新幹線の車両で東京に戻りました。(東京から福岡へは、飛行機)

高崎駅で買った「だるま弁当」です。

次回は、大阪を予定していますが、早く膝痛を治さないといけませんね。

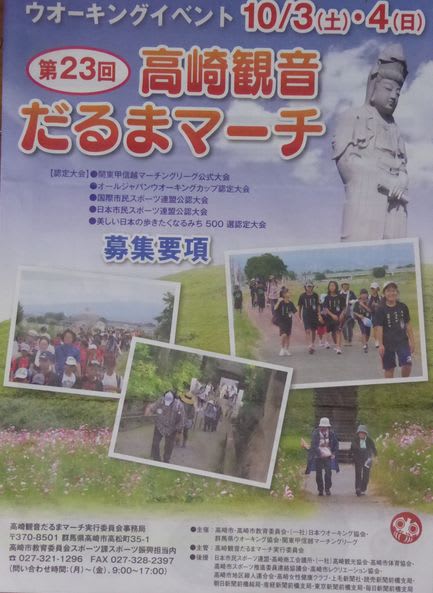

10/3、第23回「高崎観音だるまマーチ」に参加しました。会場は、高崎市役所前の中央公園。

高崎は、江戸時代から関東と上信越をつなぐ中継点として栄えた商業都市です。上越新幹線、北陸新幹線は高崎から分かれていきます。人口約375,000人。

会場には、「高崎だるま」が置かれています。高崎だるまは、約200年の伝統があり、眉毛は鶴、鼻から口ヒゲは亀 縁起の良い二つの動物をお顔に表現しています。

別名「福だるま」「縁起だるま」とも呼ばれています。

会場では、先月の長岡ウオークで一緒でしたedocappaさんご夫婦も参加されていました。

ダルマの目入れ式が終了後、8:50ウオーキングスタート。

私達は、札幌のSさんと一緒に歩きました。ゼッケンには、それぞれ札幌、福岡と書いています。他の方が見られたら日本の北と南・・・・・面白い組み合わせでしょうね。

今回も私は、Dバックの後ろに「風車」を付けています。上州の空っ風に風車は、よく廻っています。

私の風車も奇抜ですが、中には、篭を背負っている方もいました。

烏川にかかる和田橋を渡ると山の上に「白衣大観音」が見えてきます。

コースは、烏川、碓井川分岐点から碓井川の方に歩きます。碓井川は、利根川水系で、長野県境碓井峠が源です。

碓井川沿いの乗附(のつけ)小学校では、運動会が行われていました。僕らが子供の頃運動会では赤、白でしたが、高崎の小学校では、妙義団、赤城団、榛名団と上州三山をチーム名にしています。

乗附緑地の先から左折すると少林寺達磨寺に入ります。

長い階段を上り本堂へ。膝痛を抱える私には、この階段辛いです。

観音山丘陵の端に位置する少林山達磨寺は黄檗宗(おうばくしゅう)という禅宗のお寺です。達磨大師の教えを受け継ぐ高崎だるま発祥の寺として有名です。

天明の飢饉の後、九代目東獄和尚(とうがくおしょう)が苦しい農民の副業になるようにと、開山心越禅師が描かれた一筆達磨像をもとに木型を彫り張子だるまの作り方を伝授しました。

境内には、古今東西各種のだるまを展示した達磨堂や、ドイツの世界的建築家ブルーノ・タウトが昭和初期に居住していた洗心亭があります。

秋の紅葉時期には赤い達磨と紅葉が見事にマッチした風景が楽しめます。

少林山の達磨は福だるまとして有名で、その眉と髭は鶴と亀を象っています。

毎年1月6・7日に「七草大祭だるま市」が開かれ、一年の福を求めて大勢の参拝客や観光客でにぎわいます。一年の間、人々の生活を見守った福だるまは、感謝のこころで奉納され、お焚き上げ供養されます。(高崎市観光協会HPより抜粋)

達磨の赤色は、達磨禅師がまとっていた赤の法衣の色を表しています。また達磨の前面に描かれている金色の模様は、袈裟を意味しています。

折角ですので、御朱印をいただくことにしました。お写経をしないといけないということで慣れない筆で書いてみました。

書いた後、お経をあげていただきました。

本堂の所が、チェックポイントになっています。

少林寺を経てしばらく行くと、24k、16kの分岐点があります。16kは、左折し「鼻高展望台」の方に、24kは、「上野一社八幡宮」へ向かいます。

「上野(こうずけ)国一社八幡宮」は、元々は碓氷八幡宮と呼ばれていたと言われ、現在は「八幡の八幡さま(やわたのはちまんさま)」の通称で地元の人々を中心に親しまれています。

御祭神は、品陀和気命(ほむだわけのみこと)・息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)・玉依姫命(たまよりひめのみこと)をお祀りしています。

御神徳としては、勝運守護・開運厄除・方位除・無病息災・子育て・交通安全・家内安全・商売繁盛などなっています。(ぐんまナビより)

※品陀和気命(ほむだわけのみこと)は、応神天皇、息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)は、神功皇后です。

このころになると、私の膝が痛くなり、歩くスピードがだんだん遅くなってきました。ポールを使い何とか踏ん張って歩いています。

西部小学校に来ました。校庭では、運動会が行われています。そういえば、八幡宮近くの小学校でも運動会が行われていました。この日、高崎市の小学校は、運動会だったのですね。

福岡では、現在運動会は、5月末頃行われていますが、やはり運動会と言えば秋晴れの下で行うものだと思っています。

剣崎長瀞西古墳があります。帆立貝古墳で古墳時代の5世紀後半のものだそうです。高さ5m、最下底径30m。

奥州道と信玄石というのがありますが、案内板が掠れて読めなくなっています。コースは、だるま店の前を通ります。このあたり一帯だるまを製造されています。

榛名地区のマンホールです。高崎市街地のマンホールとはちょっと違いますね。これは、集落排水のマンホールです。榛名山などが描かれています。

前方に古墳が見えてきました。この一帯は、5世紀後半から6世紀前半にかけて築造された「保渡田古墳群」と呼ばれ、双子山古墳、八幡塚古墳、薬師塚古墳などがあります。

双子山古墳は、墳丘長108メートル、後円部径74メートル、高さ10メートル、墳丘部が三段築成で、前方部幅71メートル、高さ7メートル。周濠は馬蹄形で二重に造られており、

内濠部に後円部を囲むようにくびれ部と斜面側後方部分に中島を4基配置しています。墳丘・中島・中低部とも川原石で葺石としている。埴輪円筒列を巡らしています。

墳丘北側の中堤部分の一角から外濠西北隅の外側部分に人物埴輪・飾馬・イノシシ・イヌ・盾・蓋(きぬがさ)・家などの形象埴輪を配置した区画が見つかっています。

例年ですと、この古墳には、コスモスの花が咲いているそうですが、今年はもう終わったのかあるいは、まだ咲いていないのかコスモスの姿が見られません。

2回目のチェックポイントは、「かみつけの里」。お漬物などが振る舞われました。

私の膝の状態はもういっぱいいっぱいの状態。左足を庇って歩いているせいか、足にマメも出来てしまいました。患部の手入れをし再び歩き出します。

浜川公園にやってきました。19,2haの敷地に陸上競技場、体育館、弓道場、プールなを備えた運動公園です。御布呂が池は、5~6月ごろに咲く菖蒲の花が名所になっています。

ゴールの高崎市役所が見えてきました。足を引きづりながら最後の力を振り絞り歩きます。

14:50 やっとゴールしました。ゴールでは、二十世紀梨、ぜんざいが接待です。歩いた後の果物は、美味しいですね。一人2個でしたが、3個いただきました。

本日のGPSです。

2015.9/13 山古志&信濃川ウオーク2日目です。

昨日は、絶好のウオーキング日和でしたが、今日は、朝からどんよりと曇っています。予報では昼から雨とのこと。

会場は、アオーレ長岡。今日は、新潟のゆるキャラ、「小太郎」「よいたん」「かわぐっち」「ナッちゃん」が応援に駆けつけました。

今日も「とほ娘さんご夫妻」と一緒です。

8:00ゆるキャラに見送られスタート。

私は、23kmコースで歩きましたが、膝の具合を見て23kmか15kmどちらかに決めたいと思います。

大手通りを通り、長生橋(ちょうせいばし)東詰に到着。長生橋を渡るのかな?と思いましたが、長生橋の手前から左折していきます。

約20分ほどで「フェニックス大橋」に到着。この橋は、2013年(平成25年)11月完成。信濃川と渋海川をまたぐ全長1272mの橋です。

「信濃川」は、新潟県と長野県を流れる一級河川。このうち信濃川と呼ばれているのは、新潟県域で長野県に遡ると「千曲川」と呼ばれています。

全長367kmのうち、信濃川は、153km、一方の千曲川は、214km。河川法上では、千曲川を含めた信濃川水系の本流を信濃川と規定しているため、信濃川は、日本で一番長い川となっています。

渡り終えると右折。このあたりが5km地点です。今の所、私の膝の状態も順調です。然しいつ痛くなるかわからないため、いつもよりスローペースで歩いています。

河川敷の横の民家の屋根を見てみると、梯子がかかっている家が多くみられます。6月に札幌に行ったときもこのような光景が見られました。やはり屋根の雪下ろしに使うのでしょうか?

フェニックス大橋から河川敷に歩くと先ほど東詰を通った「長生橋」が見えてきます。

長生橋、現在の橋は、三代目です。昭和12年(1937年)完成しました。全国的にも大変珍しい構造をしており、現在でも長岡市民の生活を支える重要な橋として活躍しています。

歩道橋は、1972年(昭和47年)に付けられました。

毎年、8月1日~3日は、長生橋、大手大橋一帯で「長岡まつり」が開催されます。昭和20年8月1日に長岡空襲が起こり、旧市街地のほとんどが焼け、約1500人もの方が亡くなられたそうです。

そのことを忘れないようにと、この日に「長岡まつり」を開催したそうです。長岡まつりの最大の呼び物は、なんといっても「大花火大会」です。

写真は、ホテルに展示されていた中越地震復興祈願花火「フェニックス」です。(ホテルの了解を得ています)

一回この目で大花火大会を見てみたいのですが、この日は、全部旅行会社がツアーを組んでいますので、個人で直接ホテルへの予約は、かなり難しそうです。

長岡市のマンホールにもこの花火がデザインされています。(左側、花火、スキーヤー、悠久山公園の城と桜、長生橋) (右側、花火、悠久山公園城と桜、火焔土器)

長生橋を渡ると、与謝野晶子の歌碑、杉本鉞子(えつこ)「武士の娘」の碑があります。

与謝野晶子は、昭和9年ごろ長岡を訪れた夫妻が悠久山で遊んだあと、信濃川に来て当時木橋だった長生橋を渡って詠んだものです。

あまたある 州に一つづつ 水色の 越の山乗る 信濃川かな

杉本鉞子は、長岡藩家老稲垣恒平の娘。鉞子は、大正12年、アメリカで自叙伝風小説「武士の娘」を出版。全米でベストセラーとなり、その後世界7か国語に翻訳されました。

この時、日本と世界の懸け橋になったことを記念して建てられました。鉞子が少女の頃、信濃川の土手で若草を摘んだ思い出を綴った一説が刻まれており、この地に碑を建てたそうです。

8km地点を過ぎました。工事用の単管バリ、新潟県は、県のゆるキャラ「トッキッキ」です。トッキッキは、男の子の「とっぴー」と女の子の「きっぴー」のコンビだそうです。朱鷺をイメージしています。

大手大橋を渡ります。大手大橋は、1985年(昭和60年)完成。全長878mです。

大手大橋を渡ると右折します。ここには、陸上競技場やスーパー、赤十字病院などが建ち並び、遊歩道は、ジョギング、ウオーキングを楽しむ人がおられます。

三島億二郎の銅像があります。

1825-1892 明治時代の実業家。

文政8年10月18日生まれ。もと越後(えちご)(新潟県)長岡藩士。明治2年同藩大参事。小林虎二郎などと戊辰(ぼしん)戦争後の長岡復興につとめ,長岡洋学校,長岡病院を創立。

17年長岡第六十九国立銀行(現北越銀行)の頭取となり,19年北海道開拓の北越殖民社をつくった。明治25年3月25日死去。68歳。

長岡赤十字病院の近くが、チェックポイントです。チェックを終えると23kと15kの分岐点。

23kにするか、15kにするか迷いましたが、膝の具合もさることながら、天気が悪くなりそうで15kmを選択しました。

23kコースは、長岡大橋を渡らずに先の蔵王橋を渡って長岡大橋に戻るコースです。

長岡大橋は、全長1078mで1970年(昭和45年)に完成しました。橋の照明灯には、鳥、花火などのモニュメントがありました。

長岡大橋を渡り、西神田二の所が、12,5k地点。あと2,5kです。

西福寺があります。ここに「維新の暁鐘(ぎょうしょう)」があります。

慶応4年(1868)5月19日、榎峠の攻略が難しいと判断した新政府軍は、大島、槇下から信濃川を渡河し、直接長岡城を攻撃してきました。

この時、新政府軍の侵攻を城下に知らせるため、一藩士が鐘楼にかけのぼり、この鐘を乱打したといわれています。

説明文によると、

西福寺の梵鐘は、明和3年(1766)に長岡藩お抱えの鋳物師田中多左衛門尉重定が造ったものです。鎌倉時代の作風を伝え、美しい龍頭が特徴。江戸時代の長岡の鋳物業は、新町村の土屋を中心にして栄えました。

北越戊辰戦争では、長岡藩が落城した慶応4年(1868)5月19日の早朝、西軍来襲の際この鐘が乱打されました。

長岡の歴史にとって、近代の夜明けを告げたことから「維新の暁鐘」と呼ばれるようになりました。

コースは、長岡市街地に入ってきます。信号を待っていると、23kコースのトップ集団がやってきました。時間は、まだ11時前。

トップ集団の速度を計算しましたら、8k/hぐらいです。膝を痛めている私は、せいぜい早く歩いて時速5kぐらい。

一回でいいから私もトップ集団に加わりたいな~(写真ばかり撮っていると無理です。 )

)

11:10 15kmゴール

膝の痛みをこらえながらのゴールでした。参加者は、2日間で1282名です。

ゴールでは、豚汁のお振舞がありました。

会場で待っていると、12時05分ごろ「とほ娘さんご一行」がゴールされました。23kmを歩かれたそうです。

本日のGPSです。出発の時、スタートのボタンを押し忘れ、途中からのGPSになりました。

今回、初めて新潟・長岡の町を歩きました。美味しいお酒とグルメに大変満足しました。機会があれば、また参加したいです。

明日は、新潟市内を歩いてみます。

2015.9.12 新潟長岡市で行われた「第10回山古志・信濃川ウオーク」に参加しました。

初日は、山古志コース16kmです。

長岡駅からバスで山古志へ移動。約1時間で山古志に着きました。会場では、昔のSNSの仲間「とほ娘さんご夫妻」が迎えてくれました。ご夫妻は、東京から3時間半かけて車でこられたそうです。

とほ娘さんとは、5年前、東京国際3DMでお会いして以来の再会です。今は、ご夫妻と各地の大会に参加されているそうです。

今回、山古志ウオークを選んだのは、7~8年前、中越地震の実話「マリと子犬の物語」という映画を見て、山古志村(当時)の自然の素晴らしさに感動し、いつか機会があれば歩いてみたいと思ってました。

山古志は、平成16年10月23日に発生したM6,8の地震で被害を受けました。もうあれから11年です。山古志も復興し地震の爪痕もあまり見えなくなりました。

来賓で元山古志村村長で現衆議院議員長島清美氏の挨拶のあと、山古志小中学生が「山古志」の紹介をパネルを使って説明されていました。

この子たちの中には、あの地震の年に生まれた子もいます。

そのあと、山古志小中学生が皆で「幸せ運べるように」を歌っていただきました。

この分Youtubeで公開しています。

9:45希望の鐘の音と共にスタート。

山古志は19世紀ごろから錦鯉の養殖がおこなわれるようになりました。冬場の非常食用として休耕田に鯉を養殖したのが始まりだそうです。

養鯉場と棚田の風景は、素晴らしいです。

コースは、上り坂が続きます。汗が噴き出てきますが、空気も澄んでおり、本当に気持ちのいいウオーキングです。

こんな看板もありました。九州では、見れませんね。

遠くに越後三山(越後駒ヶ岳2003m、中ノ岳2085m、八海山1778m)が見えます。八海山というと、お酒の銘柄だと思ってましたが、山の名前だったのですね。

4km地点が、11k(ショートコース)と16k(ロングコース)の分岐点。16kコースは、ここから金倉山を目指します。

分岐点には、薬師堂があります。説明文を見てみると、「薬師堂」は、病気を治し安楽を与える医薬の仏「薬師如来」を祀っています。その昔、冬に峠を越えようとした人が

お堂で一晩過ごした夜、幼子を亡くした女性の幽霊が薬師如来を頼りに子供の蘇生を願って現れたと言われています。

薬師堂の横には、追分地蔵があります。(右ハ やまみち、左ハ こぐりやま)

5kmを過ぎました。スタートしてから約1時間です。ここからの光景も素晴らしいです。

やっとの思いで金倉山駐車場のチェックポイントに到着しました。時間は、11:10。ここで事前に頼んでいたお弁当を受け取りますが、まだお腹がすいていませんので、お接待で出された

豚汁をいただきます。この豚汁具だくさんで美味しいです。 山古志中学の生徒さんも登っていました。

山古志中学の生徒さんも登っていました。

折角ですので、金倉山山頂の展望台に行くことにしました。

ここからは、越後三山、信濃川が見渡せます。信濃川の右側には、天気がいい日には、佐渡島が見えるそうですが、今日は、少し霞んでおり見ることができませんでした。

金倉山を折り返すと急な下り坂です。まるで走るように下りて行きます。

走るように下ったのがいけなかったのか、私の持病の右ひざに痛みが走りました。新潟に来る前にお医者さんで注射を打ってきたのですが、この急な下り坂でまた痛みがぶり返しました。

途中で停まり、ポールを出して歩きますが、膝をかばうように歩いたのがいけなかったのか、今度は足にマメができてしまいました。

すぐ応急処置をしてまた歩き出します。途中、民家の方が糸瓜のお漬物を接待してくれました。美味しかったです。

小千谷というと、縮緬(ちりめん)ですね。水戸黄門で黄門様が自分のことを「越後の縮緬問屋の隠居 光右衛門」と言ってました。越後の縮緬というと、小千谷のことだったのかな

小千谷の縮緬は、市内中央部で作られているそうです。

歩いていると太いフトン篭で土止めしている棚田がありました。フトン篭の径は、8mmぐらいでしょうか?

岩間木という所から、国道291号線に合流します。交差点の角には、闘牛の牛がいました。見ていると強そうな牛です。相撲でいうと「白鵬」クラスかな?

12km地点に来ました。下り坂もこのあたりで終わり。また緩やかな登りに入ってきます。ふと、右側の木を見るとイチゴみたいな実がなっています。ヤマボウシの実かな?自信がありませんが・・・・・・。

変わりメダカというと、色がついているのかな・・・・・・・・

幸福市という産直店では、スイカの差し入れがありました。ちょうど汗をかき、水分を欲していたので有りがたかった。

幸福市は、竹澤小学校の跡で、竹澤小学校は、統合し「山古志小学校」になっています。

幸福市の所には、天皇皇后両陛下の碑が建っています。平成16年の中越地震の時、両陛下が山古志村にお見舞いに来ていただきました。

その時、天皇陛下は、「地震により 谷間の棚田 荒れにしを 痛みつつ見る 山古志の里」という歌をお詠まれました。

あれから11年、山古志は、住民、官と一体になり、見事復旧されました。

13:55 膝の痛みに耐えながらようやくゴールしました。ゴールでは、先にゴールされたとほ娘さんご夫妻からお迎えしていただきました。

とほ娘ご夫妻とは、ここでお別れし、私たちは、接待の豚汁とチェックポイントでもらったお弁当をいただきました。

お弁当は、山古志の食材で作られていました。お米もおかずもすべて美味しかったです。サービスでいただいたキュウリとナスの浅漬けもおいしくてついついお代わりをしてしまいました。

お弁当も食べ落ち着いたところで山古志支所横にある山古志復興館「おらたる」に行きました。あいにく外壁工事中の為足場がかかっていましたが、内部は見ることができます。

「おらたる」は、私達という意味でしょうか、甚大な被害を被ってなお、それを乗り越えて復旧・復興へと歩みを続けている山古志を、写真や映像、プロジェクションマッピングなどで紹介しています。

また、里山の魅力へと誘うフィールドミュージアムの拠点としての機能も合わせ持っているそうです。

映画「マリと子犬の物語」のパンフもありました。 マリは、現在15歳でまだ生きているそうです。また、「おらたる」の職員の方がマリの子供を飼っているそうです。

その子供も今は、11歳になったそうです。

今回の山古志ウオークは、日本でも有数の高低差があるコースということを聞いていましたが、GPSをみるとかなり登って下っています。

9/12山古志ウオークのGPS

高低差と速度(600m近く上っています)

6月21日(日)北の都札幌ツーデーウオーク最終日。荷物が多いためホテルからタクシーで会場へ。

会場には、はなまりんさんが激励に来ていただきました。

スタートすると、keikoさんが・・・・・・・keikoさんは、今日5kmに参加されるそうです。

今日は、屯田防風林コース30kmを歩きます。

コースは、中島公園の前の道を円山の方向に歩きます。

西友の所から右折、しばらく歩き、リベラル教会から左折します。ここから円山を目指します。

円山原始林

途中、私たちの前をリスが横切り、私たちの挨拶に来たようです。

円山動物園に来ました。この動物園の名物は、ホッキョクグマの赤ちゃん、10時から一般公開だそうです。

10:00大倉山ジャンプ場到着。

大倉山ジャンプ場は、1972年(昭和47年)札幌冬季オリンピック90mジャンプの会場になった所です。(この時は、日本選手笠谷選手の7位が最高でした)

折角ですので、リフトに乗り、展望台まで行ってみました。ここからは、札幌市内が一望できます。

大倉山クリスタルハウスは、1階がお土産コーナー、2階がレストランになっています。お茶でも飲みたいのですが、時間がありませんので先へ急ぎます。

下までは、エスカレーターを利用します。このエスカレーター円形になっています。

下りてしばらく歩くと、「宮の森」に入ります。このあたり、立派な住宅が立ち並び、高級車も駐車場に止まっています。ここが、札幌の高級住宅地でしょうか?

通りには、札幌彫刻美術館もあります。

フランセス教会を過ぎ、JR琴似駅近くに来ました。このあたりには、高層マンションが立ち並んでいます。

マップを見ると「農試公園」がチェックポイントみたいです。今、時間は、11:30に迫ろうとしています。

制限時間を見ると、30kは、10:50~11:30。 20kは、11:00~12:10と書いてあります。急がなきゃ・・・・・・

あれっ、20kも30kもほとんど同時にスタートし、コースもここまでは、まったく一緒。どうしてこんなに制限時間の差があるのでしょうか?

農試公園には、5分遅れの11:35に到着。ですが、ここは、20kコースのチェックポイントで、30kは、これから約7km先だそうです。

約7km先の30kの制限時間は、13:25。とにかく急ぎます。

然し、ここで間違いをしてしまいました。30kは、ツルハの交差点から左折しなくてはいけないのですが、右折(20kコース)してしまいました。

約1kぐらいしてどうもおかしいと再びマップを見るとコースを間違っていました。分岐点の案内標識はなかったのでは?あるいは、私たちが5分遅れで到着したのでその案内板をもう撤去されたのかな?

今、歩いてきた道を引き返します。新川を渡り、安春川に入ります。

説明文を見ると、

安春川は、1887年(明治20年)開拓と防備を兼ねた屯田兵が新琴似地区に入植しましたが、当時この一帯は、低湿地で開墾は困難を極めました。そこで1890年(明治23年)屯田兵中隊長安東大尉のもとで

水害防止と湿地帯の農地化を目指して、現在の新琴似4条2丁目から発寒川に至る大排水路が開削されたのです。これが現在の安春川で新琴似開拓の礎となってきた川です。

安春川を過ぎると前方に森が見えてきます。これが「屯田防風林」です。

開拓にあたる屯田兵が農作物を強風から守るため「コ」の字形に残した自然林の一辺が元になっており、新琴似屯田兵村と篠路屯田兵村の境界となっていました。

20,7km地点「JR新琴似駅」が30kコースのチェックポイント。13:15何とか制限時間内に通過しました。

麻生(あざぶ)交差点を過ぎ、北海道大学を目指します。

北海道大学構内は、緑がいっぱいあり、歩きやすいですね。

北海道大学と言えば、「クラーク博士」ですね。

1876年(明治9年)北海道開拓の人材を育成するため札幌農学校が開設され、教頭としてアメリカからマサチューセッツ農科大学学長W・S・クラークが着任しました。

彼は、わずか9カ月の滞在中に精力的に農学校の基礎づくりにはげみ、キリスト教に基づいた教育は学生達に大きな影響を与えました。

帰国に際し残した“Boys be ambitious” の言葉は、今なお深い感銘を与えています。

初代クラーク像は、1926年(大正15年)に建立されましたが、1943年(昭和18年)の金属回収令により献納。現在のクラーク像は、2代目で1948年(昭和23年)に復元されました。(案内文より)

北大正門を抜けると札幌駅です。この一帯から札幌市の中心部になります。

中心部を歩いていると「デモ」に遭遇しました。デモ隊の人、皆さんヘルメットをしています。僕らが学生の頃は、70年安保で学生運動が盛んでした。

それ以来でしょうか、ヘルメット姿のデモ隊を見たのは。

15:15 ゴールの中島公園に到着。スタッフの皆さんの暖かい拍手に迎えられ、疲れも吹き飛びました。

初めて、札幌の地を歩きましたが、北海道の大自然の元、気持ちよく歩けました。スタッフの皆様有難うございます。九州からで遠いですが、機会があればまた参加したいです。

2日間総参加者は、2649人だそうです。

今日(6/21)のGPS

ゴールの後、レンタカーを借り、今夜の宿舎「定山渓温泉」に向かいました。 (続く)