)9月4日(日) 日光ツーデーマーチ2日目。この日は、「世界遺産 日光の社寺コース」20kmに参加しました。

台風の影響か、お天気はあまりよくなくいつ降ってくるか心配です。一応リュックには、傘とポンチョを用意しました。

このコース前半は、稲荷川砂防堰堤までが標高870mあり、かなりのハードなコースです。

午前9:00スタート。

歩道橋を渡り右折。このあたりから徐々に上り坂になってきます。

日光小学校前を通り、稲荷川橋へ。

稲荷川は、神橋付近でで大谷川と合流します。

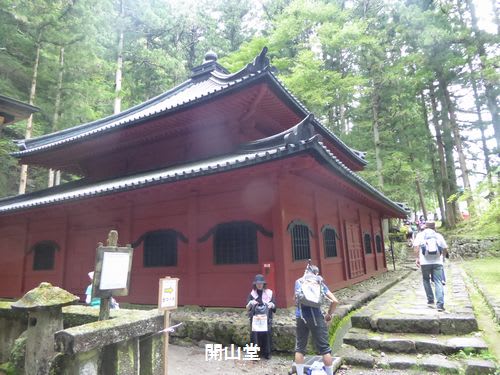

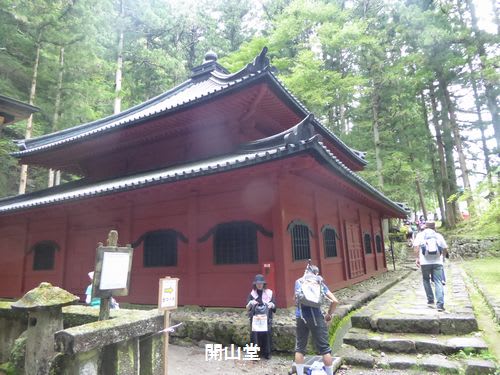

4km地点の「開山堂」が最初のチェックポイント。昔は、このあたりが日光参拝の中心地だったそうです。いろいろな史跡があるそうで一つ一つ見て廻ります。

開山堂は、日光を開山した勝道上人を祀る霊廟で、享保5年(1720年)頃に造営されたもので、唐様の重層宝形造り、総弁柄朱漆塗りの建物で、江戸時代中期の建築様式を現しています。

地蔵菩薩像が安置され、毎年4月1日に開山会法要が行われます。

観音堂:別名「産の宮」と呼ばれ、。聖観世音菩薩が本尊 堂の正面に並んでいるのは将棋の駒。出産を控えた女性がこの駒を借りだし自宅の神棚に供えれば安産と言われ、無事出産したなら

新しい駒をつけて返納する。昔は香車だけであったので香車堂ともいわれた。石の鳥居があるのは神仏混合のなごり。

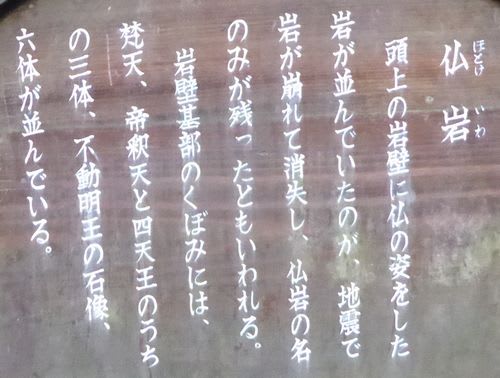

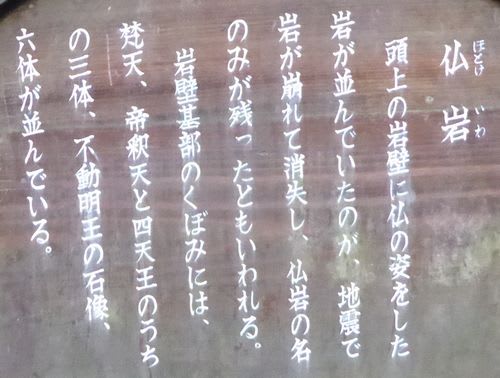

仏岩:開山堂の裏手にあります。頭上の岩壁に仏の姿をした岩が並んでいたのが、地震で岩が崩れて消失し、仏岩の名のみが残ったともいわれる。

岩壁基部のくぼみには、梵天、帝釈天と四天王のうちの三体、不動明王の石像六体がならんでいます。

尚も坂道が続きます。石畳の上を歩くとどうしても慎重になり、歩く速度もだんだん遅くなります。もう汗びっしょりになりました。昔の人もこんなきつい坂を登ったのでしょうか?

北野神社: 学問の神様菅原道真(天神様)を祀る。寛文元年(1661)、筑紫安楽寺の大鳥居信幽が勧請したものである。祭日は8月25日。鳥居や祠の奥の巨岩に天満宮の梅鉢紋がみられる。

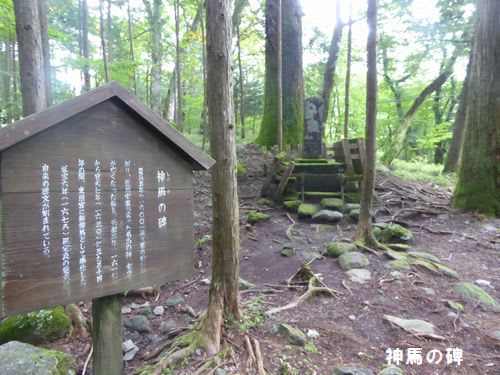

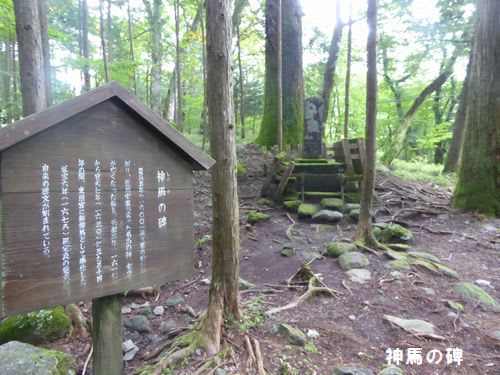

神馬(しんめ)の碑: 慶長5年(1600)関ヶ原の戦いの折、徳川家康が乗った名馬の碑。家康が亡くなった後も元和3年(1617)から寛永7年(1630)に亙たる14年間東照宮の御神馬として奉仕した。

延宝6年(1679)梶 定良の建立。由来の碑文が刻まれている。

白糸の滝: 天狗沢にかかる名瀑。落差約10メートル。弘法大師修行の場と伝えられる。

文明18年(1486)京都聖護院の道興准后が日光を訪れ、その時の紀行文「廻国雑記」に次の和歌が詠まれている。" 世々を経て 結ぶ契りの末なれやこの滝尾の たきの白糸 "

別所跡: 東照宮の遷座以前、日光参拝の中心はこの滝尾周辺であった。日光責めで有名な輪王寺の「強飯式」(山伏が大盛りの飯を残さず食べろという儀式)もここが発祥である。

明治になって別所は廃絶。永正6年(1509)日光に来た連歌師「宗長」の紀行文「東路のつと」には、「ここより谷々を見下ろせば、院々僧坊およそ500坊にも余りぬらん」とあり、

盛時の様子が偲ばれる。

影向石: 影向とは、神仏が仮の姿をとってこの世に現れること。弘法大師(空海)が弘仁11年(820)この地に来て奥の大岩あたりで神霊の降下を祈願したところ

美しい女神が現れたと伝えられている。

運試しの鳥居: 元禄9年(1696)に三代将軍家光の忠臣、梶 定良が奉納したもので鳥居の頼束(中央の縦の部分)の丸い穴に小石を三つ投げ穴を通った数で運を試したという。

滝尾神社楼門: 重層入母屋造、総淡塗り。元禄10年(1697)に移転新築された。それ以前は、正面参道石段を登った付近にあり、おなじならいの門であった。

江戸建築の重層な建物である。

滝尾神社: 伝えられるところによれば、弘仁11年(820)弘法大師が日光に入山し、滝尾において修行された際、女峰山の女神を感得して奉斎したことに始まるという。

後に新宮(本社)、本宮(本宮神社)とを合わせて「日光三所権現」と称されるようになる。東照宮が日光に遷されるまでは、滝尾の周辺が日光山参詣の中心だったという。

滝尾稲荷神社: 弘仁11年(820)弘法大師が滝尾神社と共に稲荷神社も創建。祭神は、倉稲魂神(稲荷大明神)。昭和41年(1966)9月に台風で流出したため、昭和43年(1968)巴会により、再建された。

3月25日が例祭。5月25日の講社大祭には多くの信者が集まる。昔、滝尾上人が朝のお供えを忘れると稲荷の神が化けて出ては催促したという伝説がある。

更に上って行くと10k、20kの分岐点があります。もうきついので10kmの方にコース変更しようかと思いましたが、折角来たのですから20kの方に歩きます。

稲荷川砂防堰堤に来ました。ここが標高870m地点です。

この稲荷川は、江戸時代の寛文2年(1662)の豪雨により土砂災害が発生しました。当時の記録によると、稲荷川水源の七滝あたりの崖が崩れて大量の土砂が300軒余りを押しつぶし、

被害は、死者140名を越えたと言われています。稲荷川では、古くから土砂災害が発生しているため大正7年(1918)から内務省(現国交省)が砂防事業を行っています。

今でこそ、土木工法も発展し間知ブロックなどがありますが、大正時代は、山から石を切り出し、ノミで削って人馬で運搬したそうです。

セメントもあったそうですが、馬などを使ってここまで運んできたのでしょう。大変な工事だったですね。

これらの「稲荷川砂防堰堤」は、2014年に「土木遺産」に認定されたそうです。

第3砂防堰堤の所が2回目のチェックポイントです。総合会館スタート地点では、集団の前の方でしたが、休憩したり写真を撮ったりしていたら集団の後方になってしまいました。

しばし休憩し稲荷川砂防を下りて行きます。上りに比べ下りは楽ですね。(笑)

下りていくと右側の山手から野生の鹿が現れました。あわててカメラを出し写しましたが、ちょっとぼけてしまいました。

大きな建物があります。東照宮美術館です。今歩いていたコースは、東照宮の裏手を歩いていたのですね。

輪王寺に着きました。輪王寺は、現在平成の大修理中ですが、今年は、この工事中の三仏殿がみられる「天空回廊」がコースに入っています。

工事用仮設階段を7階まで登ります。完成すれば工事用テントに描かれているような建物になるのでしょうね。

東照宮の参道に来ました。コースは、ここから「日光二荒山神社」に向かいます。

日光二荒山神社は、1200年以上前、勝道上人が開いた日光山。二荒山神社は日光山信仰の始まりとなった古社で、二荒山(男体山)をご神体としてまつり、古くから下野国の一の宮としてうやまわれ、

信仰を集めていました。二荒山神社の主祭神は招福や縁結びの神様、大己貴命(おおなむちのみこと)がまつられており、現在では縁結びのご利益でも人気の社です。

また、日光山内の入り口を飾る木造朱塗りの美しい橋「神橋」は、二荒山神社の建造物。世界遺産「日光の社寺」の玄関ともいえる橋になっています。

御朱印もいただきました。二荒山神社を出て日光ロマンチック街道に出ます。

日光奉行所跡: 元禄13年(1700)に日光山の守護として四十余年を日光廟に尽くした梶 定良の屋敷を役宅として日光奉行がおかれ、寛政3年(1791)役宅に接して役所が建てられた。

日光奉行は、日光廟の警備、営繕、祭事一切を司る他、日光領の司政や裁判を行った。明治2年(1868)に日光県が置かれ、その庁舎にあてられたが、

同4年(1870)廃県とともに建物も取り壊された。昭和35年(1960)8月日光市の文化財に指定された。

日光真光教会: 明治32年(1899)に建てられました。日光で初めての洋風建築で当初は木造でしたが、大正3年(1914)石造りに建て替えられました。重厚なゴシック式の石造り建物です。

金谷ホテル創業地: 1873年(明治6年)、東照宮の楽師をしていた金谷善一郎が、ヘボン式ローマ字綴りを考案したアメリカ人、J.C.ヘップバーン(ヘボン)博士の知遇を得て、

自宅の一部を外国人の方の宿泊施設とした「金谷カッテージ・イン」を開業したと伝えられています。これが「金谷ホテル」の始まりです。

当時の日本には長期のバケーションといった慣習も、リゾートという概念も、ましてや洋食(肉食)といったものすらない、そんな時代にホテルとして歩み始めました。(金谷ホテルHPより)

日光田母沢御用邸記念公園の所が給水所です。このあたりは、ほとんど平坦ですのでだいぶん歩く速度も速くなってきました。

日光田母沢御用邸記念公園: 日光田母沢御用邸は、日光出身で明治時代の銀行家・小林年保の別邸に、当時、赤坂離宮などに使われていた旧紀州徳川家江戸中屋敷の一部(現在の三階建て部 分)を移築し、

その他の建物は新築される形で、明治32年(1899)に大正天皇(当時 皇太子)のご静養地として造営されました。その後、小規模な増改築を経て、大正天皇のご即位後、

大正7(1918)から大規模な増改築が行われ、大正10年(1921)に現在の姿となりました。昭和22年(1947)に廃止されるまでの間、大正天皇をはじめ、

三代にわたる天皇・皇太子がご利用になりました。

戦後、博物館や宿泊施設、研修施設として使用された後、栃木県により3年の歳月をかけ、修復・整備され、平成12年(2000)に記念公園として蘇りました。(田母沢記念公園HPより)

コースも終盤に差し掛かりました。あと5kmです。

清滝神社の所が3回目のチェックポイントです。

清滝神社: 当社は、弘仁11年(820)弘法大師が日光に来山し、岩壁より一条の滝が落ちいているのを見て、かつて、役小角と雲遍上人が中国の大鷲山の清滝というところで、奇跡に逢った時の話を思い出して、

ここが、その地形に似ていることから、この滝を清滝と名づけられ、祠を建てて、清瀧権現とし、大海津美神を祀った。配神には、高龗神・大己貴命・田心姫命・味耜高彦根命を祀った。

5月15日には、全国的にも珍しい「湯立神事」が行われる。大釜で塩湯を沸かし、それに笹の葉をひたして、塩湯の滴り落ちる熱湯を神職が頭上より受けるものである。

この笹の葉は、家内安全と無病息災のご利益があるとされている。(栃木県神社庁HPより)

しばし休憩後再びスタートします。この大谷川の水は、透明感があり、きれいな清流です。

左側に「やしおの湯」が見えてきました。昨日と今日の2日間は、日光ツーデーウオークに参加されている人には割引価格で入れるそうです。

コースは、大谷川沿いに歩きます。右側には、たくさんのお地蔵さまが立っています。これは「化地蔵」というそうです。

化地蔵: 日光山を再興した慈眼大師天海の門弟たちが彫ったと伝えられています。憾満ヶ淵の探索路沿いに並び、かつては100体ほどありましたが、明治の大洪水で何体か流失し、

現在、約70体が残っています。百地蔵、並地蔵などとも呼ばれ、みんな似たような姿なので数えるたびに数が違うことから「化地蔵」と言われています。

憾満ヶ淵: 男体山から噴出した溶岩によってできた奇勝です。古くから不動明王が現れる霊地といわれる。川の流れが不動明王の真言を唱えるように響くので、晃海大僧正が真言の最後の句

「カンマン」を取り「憾満ヶ淵」と名づけたという。晃海はこの地に慈霊寺や霊庇閣、不動明王の大石像などを建立したもので、往時は参詣、行楽の人々で賑わった。

元禄2年(1689)松尾芭蕉も奥の細道行脚の途中立ち寄っている。「合満」とも書くので「がんまん」と濁って読まれることが多いが、命名の由来から考えると「カンマン」と澄んで読むのが正しい。

憾満ヶ淵から橋を渡ります。大谷川には、釣りをしている方を見かけます。何が釣れるのでしょうか?(ニジマス?、やまめ?・・・・・)

「石升の道」というのがあります。

石升の道: この通りに並んでいる「石升」は、近くの湧水を水源とし、自然石をくりぬいた升を石菅でつないだ大正時代の水道です。

ほとばしる豊かな水は夏でも冷たく、冬は暖かいので是非触れてみてください。(案内文より)

今日のコース、ゆっくりゆっくり歩きましたが、やっとゴールです。時間は14:10.

まだお振舞の「豚汁」はあり、おいしくいただきました。疲れましたが、20kmを選んでよかったです。

ゴール後、オールジャパン栃木県のスタンプを頂きました。達成まであと6県です。

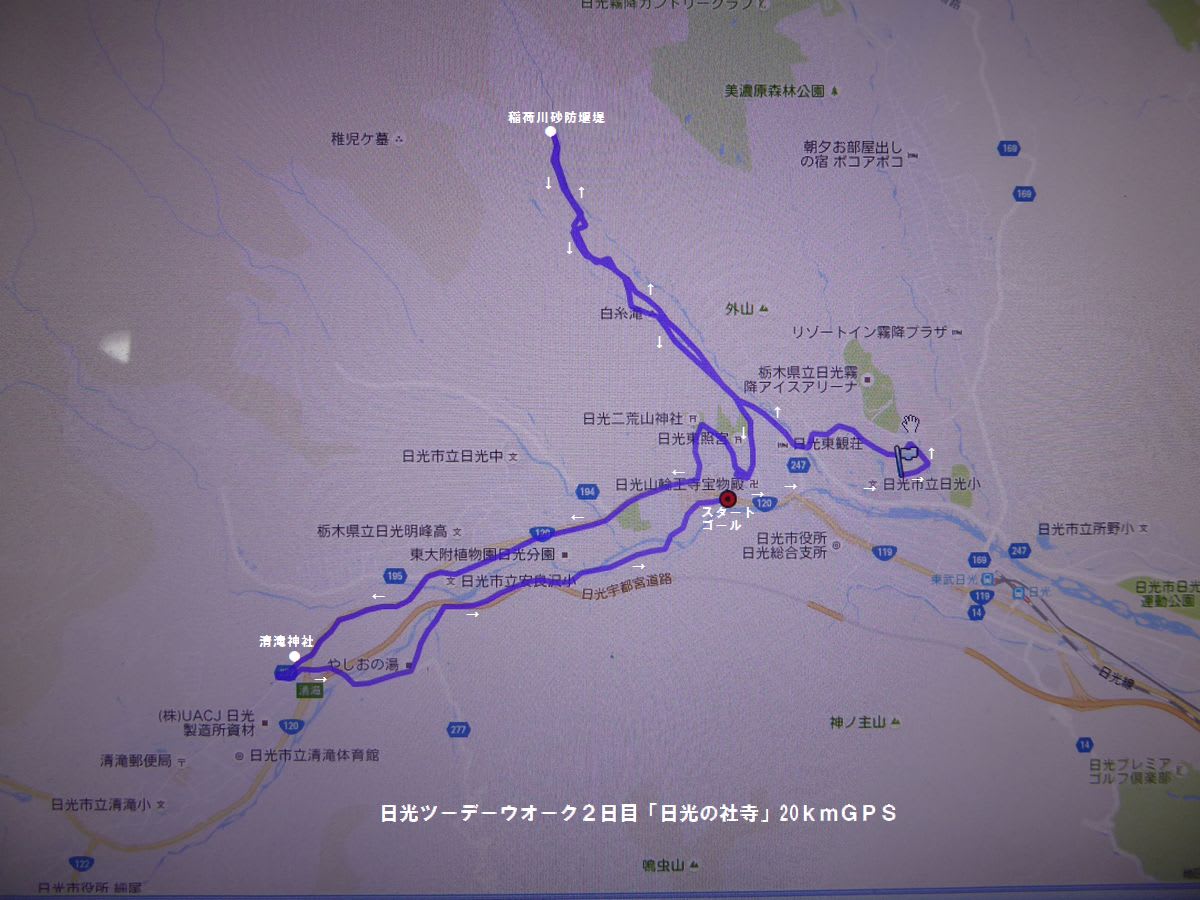

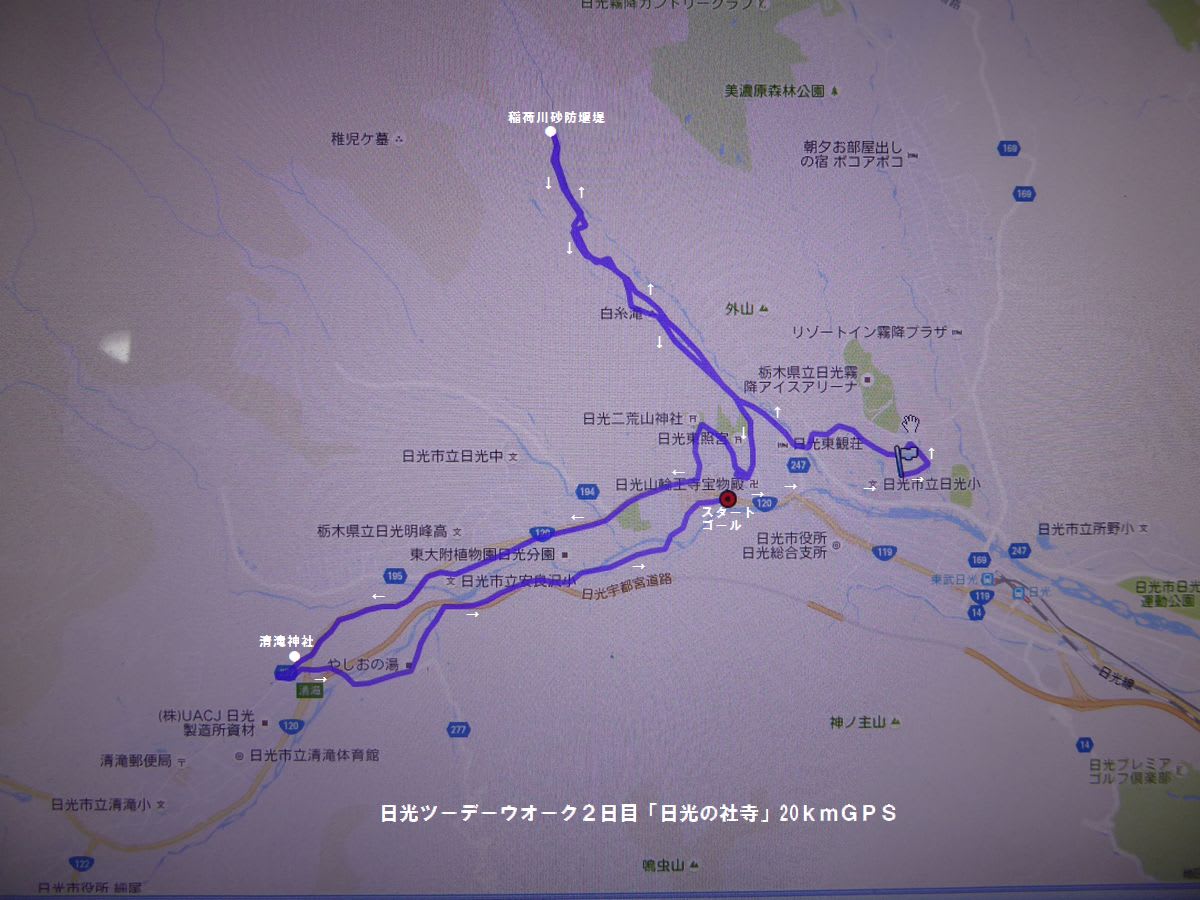

今日「日光の社寺」20kmコースのGPSです。スタート当初GPSの調子が悪く日光小学校から記録されていました。

これでオールジャパン42県目達成です。

これでオールジャパン42県目達成です。

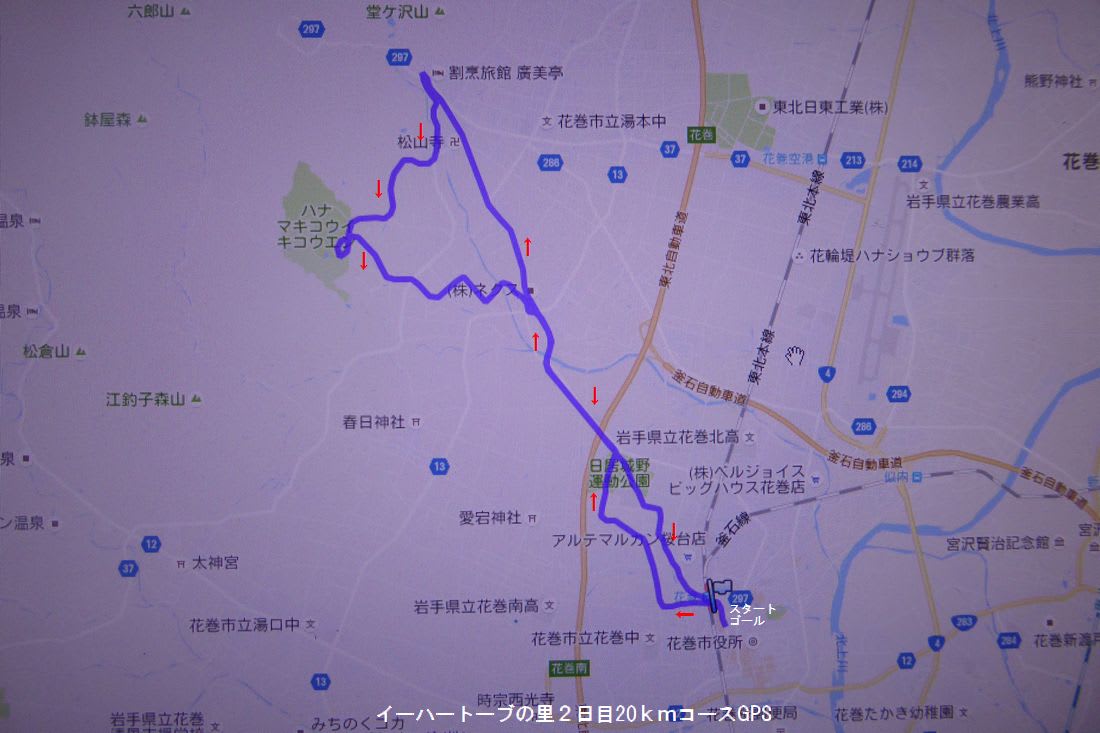

久しぶりの30kmです。疲れました。

久しぶりの30kmです。疲れました。