6/5(日)SUNIN未来ウォーク2日目20kmコース。(三朝町コース)

スタート前の会場では、沢山の歩友さんとも再会することができました。そういえば、参加者名簿がなかったなと思い、総合案内所に聞いてみると、今回は参加者名簿を作成していないとのこと。

本舞台の横では、今回の参加者の数が発表されていました。スタッフを合わせ約2,100人です。

昨日同様、8:50から出発式。

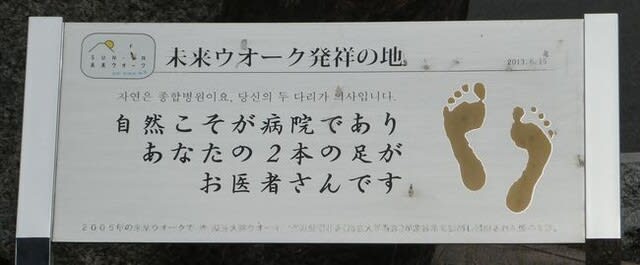

9:00スタート。会場を出る時に、下記の記念碑を見ました。「自然こそが病院であり、あなたの2本の足がお医者さんです」

これは、2005年(平成17年)、未来ウォークで李康玉大韓ウォーキング連盟理事長(尚志大学教授)が倉吉市を訪問し、講演された言葉です。

私は、医学の方は全く無知ですが、ウォーキングは、認知症に効果があるといわれています。まさにこの言葉通りだと思います。

私のウォーキング歴は約10年、歩く前は地元の歴史など全く知りませんでしたが、見て、聞いて、感じて、最近は少しは、説明できるようになりました。

五感を感じるというのはこのことでしょうか?

歩き始めて約40分、三朝町(みささちょう)に入ります。右側には、土砂崩れの復旧工事が行われています。そういえば、出発式の時、工事中の場所があるから別なルートを設定していると

言われていることを思い出しました。工事中でなければこの道を通ったのかな?

三朝町(みささちょう)は、鳥取県の中央部にある町で、東伯郡に属す。鳥取県において2番目に大きな町で、国宝の三佛寺投入堂(三徳山)や名勝の小鹿渓があり、世界一といわれる高濃度のラジウム温泉が噴出する三朝温泉街を有する。そのラジウム泉特有のホルミシス効果は病気治療・療養目的でも有用で、岡山大学の付属研究所なども立地する。(Wikipediaより)

三朝町の町名の由来は、三晩泊まって三回朝を迎えるとどんな病気も治ることから(諸説あります)。それだけ温泉の効能の高さを物語っています。

また、フランスのラマルー・レ・パン(温泉リゾートの町)と友好姉妹都市を締結しています。

三朝温泉のキャッチフレーズは、「日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン温泉 六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)清浄と六感(観・聴・香・味・触・心)治癒の地」です。

この中で日本一危ない国宝とは、三徳山の投入堂です。(投入堂の写真は5年前撮った分です)絶壁の中にあり滑落の恐れがあるため危ない国宝と呼ばれています。

恋谷橋を渡り、キューリ広場の所がチェックポイントです。ここは、道路に矢印をラインで施しただけで分かりにくいです。何人か、通り過ぎて行きました。

せめて地面の矢印でなく、「チェックポイントはこちらです」といった看板を設置してもらいたかった。

歩いていると、「岡山大学惑星物質研究所」があります。ここは、はやぶさが持ち帰った「イトカワ」の岩石分析や小惑星リュウグウから回収された粒子の解析を行っている所です。

キューリ夫妻の銅像があります。放射能の研究で世界的に有名なキュリー夫妻です。女性初のノーベル賞と2回受賞したことでキュリー夫人の知名度が高いですが、1903年の受賞は

キュリー夫妻との共同研究です。1911年はキュリー夫人単独の研究結果でノーベル化学賞を受賞しています。

ラジウムの研究が今日の三朝ラジウム温泉の恩恵を受けているということで、夫妻の功績を称えるため2010年建てられました。

三朝町役場から細い路地に進みます。路地の横にはきれいな水の水路があります。水路には鯉が泳いでいました。

竹田橋です。昨日もこの橋を通ってゴールへ向かいました。ここからは、昨日のルートと同じです。

12:26 2日目20kmをゴールしました。私のGPSでは、19,1kmでした。

早くゴールできましたのでなしっこ館で、なしソフト(小)をいただきました。未来ウォーク参加者ということで250円→200円でした。

2日目のGPSです。私にしては結構速いペースでゴールできました。

倉吉の天気予報では、昼から雨でしたが、ウォーキング中雨には遭いませんでした。

シャトルバスで倉吉駅まで送ってもらい、倉吉発14:24の特急はくとで姫路へ、姫路から新幹線で博多へ、博多には19:02到着。

博多は、雨でした。

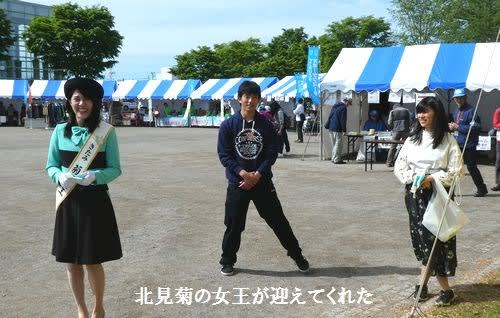

ゴールでは、網走流氷パタラの方が迎えてくれました。パタラとは、北方民族ウィルタの言葉で「お嬢さん」を意味しているそうです。

ゴールでは、網走流氷パタラの方が迎えてくれました。パタラとは、北方民族ウィルタの言葉で「お嬢さん」を意味しているそうです。