伊勢はな~、津で持つ 津は、伊勢で持つ 尾張名古屋は、城で持つ・・・・・・・

伊勢はな~、津で持つ 津は、伊勢で持つ 尾張名古屋は、城で持つ・・・・・・・

これは、伊勢音頭の歌いだしの部分です。

3番ぐらいの歌詞に  目出度な~ めでたの若松様よ 枝も栄えて ヤンレ 葉も茂る ヤートコセーノ ヨイヤナ アララ コレワイセ コノヨイトコイセ~

目出度な~ めでたの若松様よ 枝も栄えて ヤンレ 葉も茂る ヤートコセーノ ヨイヤナ アララ コレワイセ コノヨイトコイセ~

私の住んでいる「博多」には、「博多祝いめでた」という歌があります。これは、博多山笠やお祝いの席で歌われています。

祝いめでたの~ 若松様よ 若松様よ 鶴と亀とが舞い 遊ぶ エーイショウエ エーイショウエ ショウエイ ショウエイ ションガネ アレワイサソ エサソエー ションガネ~

祝いめでたの~ 若松様よ 若松様よ 鶴と亀とが舞い 遊ぶ エーイショウエ エーイショウエ ショウエイ ショウエイ ションガネ アレワイサソ エサソエー ションガネ~

歌詞も合いの手も似てますね。この博多祝いめでたの元曲が、この「伊勢音頭」です。

江戸時代、伊勢神宮のお蔭参りは、年間、春だけで500万人の方がお参りに訪れていました。「一生に一度はお伊勢参りに」というのが口癖だったそうです。

然し、伊勢までの旅費は、莫大なものですので、当時集落ごとに「伊勢講」という参宮目的の信仰集団を結成し、くじ引きで代表者を送っていました。

現代ですと博多から伊勢までは、新幹線と近鉄特急を使えば、約5時間で行けます。電車の運賃も片道13000~14000円ほどです。日帰りも可能ですね。(笑)

伊勢参りに来た方は、帰りに遊女屋で遊ぶ方もいたということです。そこで覚えた歌がこの「伊勢音頭」。

伊勢音頭は、荷物にならない伊勢土産といわれ、伝えられた各地でアレンジされ、普及していきました。「博多祝いめでた」もその一つです。

もともと、この伊勢音頭は、伊勢神宮遷宮の用材を運ぶ御木曳(おきひき)の「木遣唄」だったそうです。

◎ 『伊勢神宮外宮』(豊受大神宮)

前置きはこのくらいにして、二見浦夫婦岩からJR二見浦駅に戻りました。快速「みえ号」は、1時間に1本です。駅に着くとちょうど13:15の名古屋行に間に合いました。

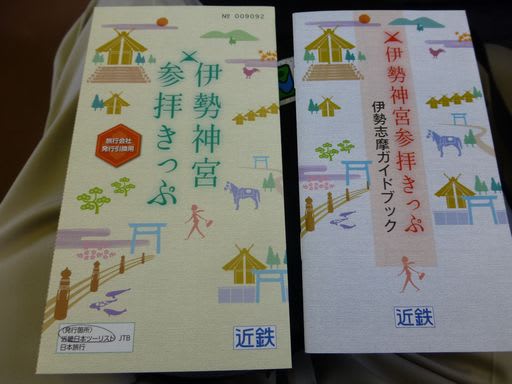

書くのを忘れていましたが、大坂鶴橋からの近鉄電車には、「伊勢神宮参拝きっぷ」を購入しました。関西発ですと、6600円で連続3日間使えます。

特典として、近鉄線、松坂~賢島間は、フリー区間、三重交通の松坂、伊勢、鳥羽、志摩エリアのバスが乗り放題、参宮の木札や赤福のお召し上がり「盆」3粒などが付いています。

伊勢市駅から参道を歩いていると、レトロな木造3階建ての旅館が目に入ります。「山田屋旅館」で大正初期の建物です。

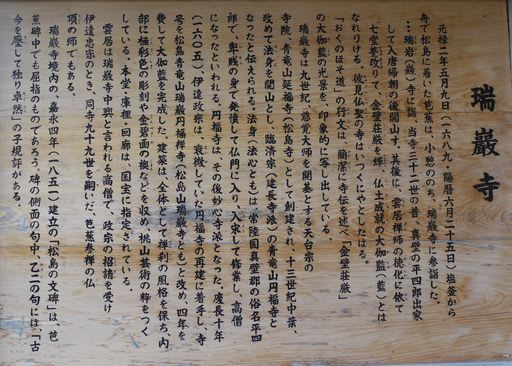

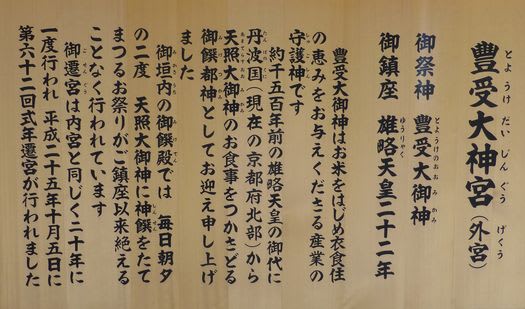

伊勢神宮外宮は、「豊受大御神」をお祀りされています。

第21代雄略天皇は、夢の中で天照大御神のお教えをお受けになられ、豊受大御神を丹波の国から内宮にほど近い山田の原にお迎えされました。今から1500年前のことです。

豊受大御神は、御饌都神(みけつかみ)と呼ばれ、御饌つまり、神々にたてまつる食物をつかさどられています。このことから衣食住、ひろく産業の守護神としてあがめられています。

手水舎で清め、第一の鳥居に礼をして入ります。

神楽殿を過ぎると「ご正宮」です。伊勢神宮は、昨年20年ぶりに「遷宮」しました。新しい「ご正宮」が古い「ご正宮」の横に建っています。

残念ながら、写真撮影は、入口までです。そのあと、「風宮」「土宮」「多賀宮」と外宮の別宮をお参りしました。

参拝を終え、「せんぐう休憩所」で休憩します。こちらには、「まがたま池」があります。池には花ショウブの花が咲いていました。

外宮を出て、まだお昼を食べていないことに気づきました。見えてきたのが「赤福」です。

早速、「赤福」と「冷やしぜんざい」「赤福氷」を注文。

いや~、やはり本場で食べる「赤福」は格別です。

◎ 「伊勢神宮内宮」(皇大神宮)

外宮から内宮への移動は、近鉄電車や三重交通のバスがあります。電車ですと「五十鈴川駅」で下り、徒歩20分ぐらいかかります。

バスですと、内宮の入口まで行けます。また、この参拝きっぷを提示するとバス代は無料です。勿論バスで移動しました。

皇大神宮(内宮)は、皇室の御祖先である天照大御神がお祀りされています。垂仁天皇の26年(紀元前4年)に神路山、島路山を源とする五十鈴川の川上に鎮座されました。

日本人の総氏神様です。

五十鈴川にかかる「宇治橋」を渡り、神宮内へ。ここ宇治橋では、右側通行です。外宮では、左側通行でしたが・・・・・・

玉砂利の参道を進むと、手水舎があります。その先の右側の五十鈴川御手洗場に手をひたして心身を清めた後、お正宮へ向かいます。

残念ながら、この「お正宮」も写真撮影は、この階段までです。

参拝の後、内宮の別宮もお参りしました。

御参りを終えて、参集殿の方に行くと、何やら「鶏」が・・・・・・・・近寄っても逃げません。

この鶏、「神鶏(しんけい)」といって、天照大御神の神使です。

伊勢神宮の放し飼いの鶏は神の遣いとされ、遷宮行事の際、「鶏鳴三声(ケイメイサンセイ)」という遷宮を象徴する大切な儀式があるそうです。

日本神話の天の岩戸の場面、天照大神がお隠れになり真っ暗になりました。何とか大神を天の岩戸から出そうと、鶏が鳴き声を上げて、大神を迎えだし、闇を払い、再び光(太陽)を取り戻す役割を担ったことに由来するそうです。

この神鶏、よく見ると尻尾が長いように感じます。

内宮で「お守り」を買って、「おはらい町」「おかげ横丁」へ。

歩いていると、何か江戸時代にタイムスリップしたみたいです。コンビニも銀行もよく見ないとわかりません。

こういう町並みが私好きなんです。ゆっくり廻っていたら時間も5時近くになりました。バスで宇治山田駅まで戻り、近鉄特急で今夜の宿「賢島」に向かいました。

エイエイオー

エイエイオー