3/11(火)8:30に能登川駅に到着。この日は生憎小雨が降っています。

駅の構内で合羽に着替え出発です。

能登川駅前には、能登川水車のモニュメントがあります。先へ進むと林中央公園近くに「室町時代の連歌師 宗祇法師生誕地」の看板があります。

宗祇法師の生誕地説は、紀伊と近江に分かれていましたが、近江だったのですね。

能登川アリーナから左折。しばらく歩くと「伊庭内湖」が見えてきます。

乙女橋を渡る。

この先に「能登川水車」があるのですが・・・・・

残念ながら水車は工事中で中に入ることができません。

小さいほうの水車も周辺が工事中です。

先を進みます。浦葭(うらよし)橋のところで右折しなければいけなかったのに直進してしまいました。

脇道を通り本来のルートに戻ります。従って大中(だいなか)の湖南遺跡は、見れませんでした。

大中(大中)神社は、琵琶湖の大中の湖が干拓され、昭和41年から当時の近江八幡市、安土町、能登川町の三区画に各区画72戸、計216戸が入植しました。

入植十周年に住民の心のよりどころとして各区画に神社が創建され、近江八幡市大中町には大中神明宮が創建されました。

大中交差点を左折します。

左折すると「西ノ湖(にしのこ)」が見えてきます。

西ノ湖は、琵琶湖最大の内湖で、大中内湖が造成された際に、水域として残った部分である。流入河川は安土川、山本川、蛇砂川および黒橋川で、長命寺川を介して琵琶湖に注ぐ。

大中之湖干拓前は周辺の多くの内湖が存在したが、現在ではいずれも姿を消している。60年ほど前までは琵琶湖の一部に位置した。

西ノ湖沿いには、よし笛ロードという自歩道が整備され、そこを歩いていきます。

西ノ湖では、真珠の養殖がおこなわれています。昨日ぐらいでしょうか、野焼きが行われ、アシが焼かれていました。

蛇砂川にかかる寿久橋から右折します。近江八幡の市街地に入りました。

産直店「きてか~な」で休憩。

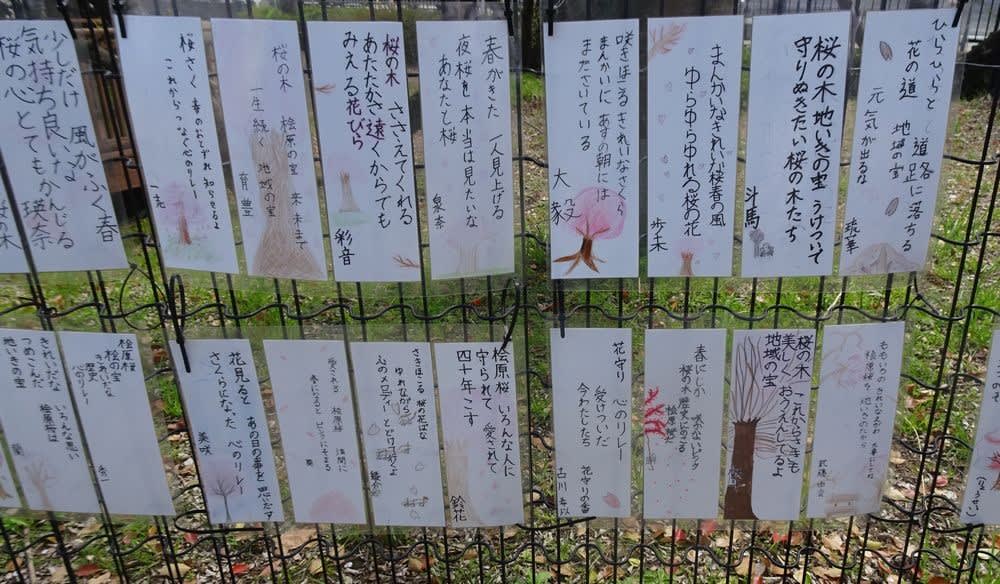

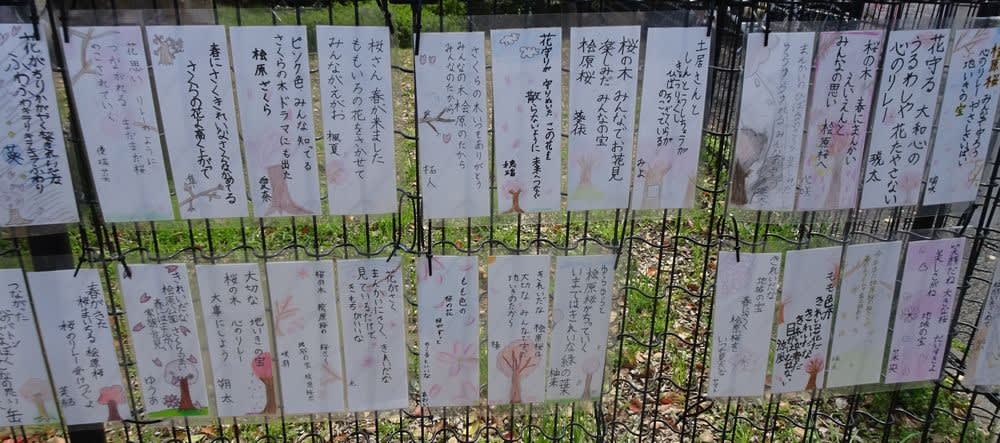

休憩後再スタート。近江八幡市の市街地に入ります。(写真は一部3/9に撮ったのも掲載しています)

近江八幡で欠かせないのが、ヴォーリズ。

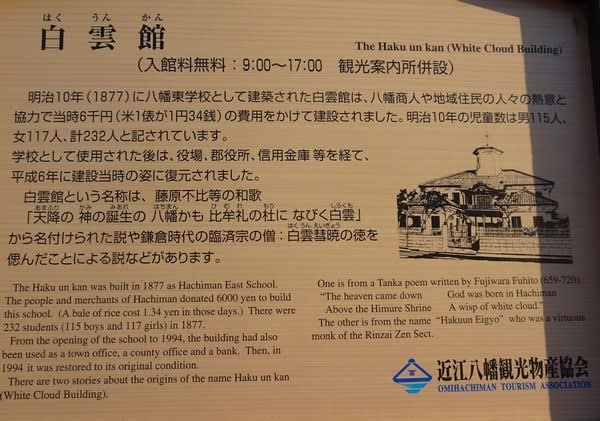

ウィリアム・メレル・ヴォーリズ(William Merrell Vories、一柳米来留〈ひとつやなぎ めれる〉、1880年10月28日 - 1964年(昭和39年)5月7日)は、アメリカ合衆国(米国)に生まれ、日本で数多くの西洋建築を手懸けた建築家、キリスト教プロテスタントの信徒伝道者、社会事業家、実業家。(元華族 一柳満喜子と結婚し、一柳米来留と名乗る)

近江八幡の旧市街地には、異国情緒ある洋風建築が数多くあります。それらの建築設計を手掛けたのがウィルアム・メレル・ヴォーレズは、1905年(明治38年)滋賀県立商業学校

(現八幡商業高校)の英語教師として米国から来日しました。熱心なキリスト教伝道活動とともに「建物の風格は、人間と同じくその外見よりもむしろその内容にある」との信条をもって

国内外の約1600軒の建築設計に携わりました。

メンソレータム(現メンターム)を日本に輸入した人物でもあり、当時不治の病といわれた結核を治療する近江サナトリアム(現ヴォーリズ記念病院)の建設、更に教育の場として

図書館や近江兄弟学園(現ヴォーリズ学園)を設立するなど多岐にわたる社会貢献事業を行いました。「近江八幡は、世界の中心」との思いで、近江八幡の町を深く愛したヴォーリズの

軌跡と精神は、今もこの地で生き続けています。

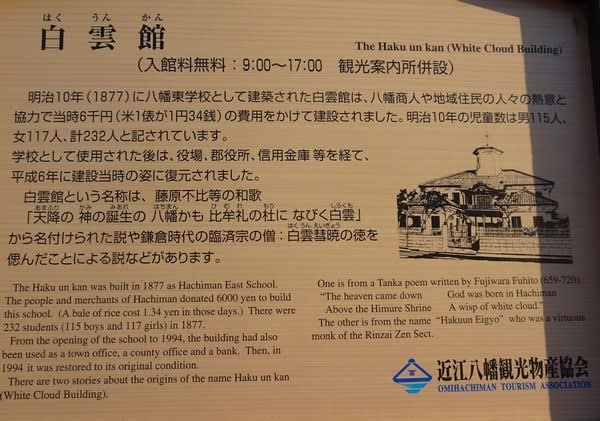

白雲館でマンホールカードをゲットしようとしましたが、2か月前に配布終了とのことでした。

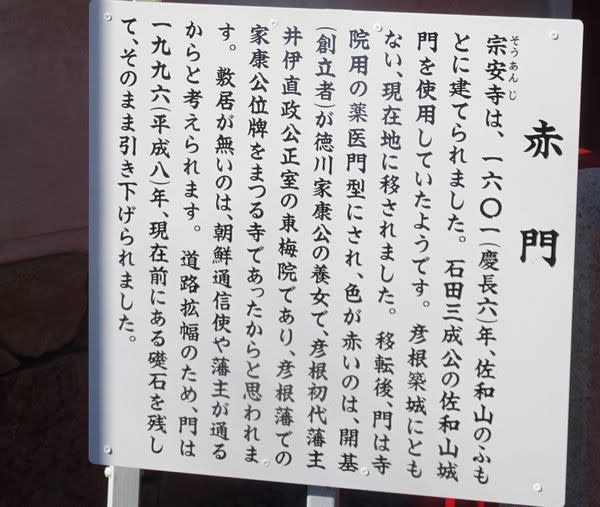

日牟禮(ひむれ)八幡宮:八幡山(271.9m)の南麓にある神社。誉田別尊(ほんたわけのみこと)・息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)・比売神(ひめかみ)の三神を祭神とする

旧八幡町の総社で、第13代成務天皇が即位の折に創建され、正暦2年(991年)に九州の宇佐八幡宮の神霊を勧進したと伝わります。

約4万4000平方メートルという広大な神域はエノキやムクの樹が生い茂り、その下を通り抜けて楼門をくぐると、拝殿・本殿が続きます。社宝には、江戸時代に海外貿易に活躍した

商人西村太郎右衛門が寄進したという「安南渡海船額(あんなんとかいせんがく)」をはじめ、祭神である三神の木像などがあり、いずれも国指定の重要文化財になっています。

また、毎年3月14・15日に近い土・日曜には左義長まつりが行われ、4月14・15日には八幡まつり(松明(たいまつ)祭・太鼓祭)が行われます。どちらも滋賀県を代表する火祭り神事であり、

遠近から訪れる多くの人々で賑わいます。

左義長(さぎちょう)まつりは、天下の奇祭とも呼ばれ、国選択無形民俗文化財に指定されています。各奉納町がその年の干支を題材に趣向を凝らして、小豆や大豆などの穀類、スルメや昆布などの乾物などの食材を使って作り上げらた「ダシ」が勇壮華美に練り歩き、組み合わせが繰り広げられます。

八幡堀は、近江八幡の町の発展に欠かすことはできません。豊臣秀次は、八幡山城の堀であったこの八幡堀を運河として利用し、琵琶湖を往来する船を八幡の町に寄港させました。

また、八幡山城下は、かつての安土と同じく楽市楽座を取り入れたことから商人の町として活気づきました。注)楽市・楽座 - Wikipedia

近江八幡の旧市街には、旧家が立ち並んでいます。

寝具の「西川」は、日本で最初のボーナス制度を行った会社です。

時間も13時近くなってきました。明日は、協会の理事会がありますので夕方までには博多に着きたいです。

旧市街からバスで近江八幡駅に戻ってきました。

近江八幡駅前には、「近江商人発祥地」の石碑が建っていました。

今日は、能登川から16,2kmでした。