平家滅亡の年、琵琶湖を津波が襲った

=私の故郷、塩津に津波で沈んだ神社があった=

滋賀県教育委員会文化財保護課主催の講座に参加して

(この日記の掲載期間:2月10日ー2月16日)

発掘された神社の遺跡

上の写真で見るように発掘された柱が北の方向に傾い

ています。琵琶湖の南部から押し寄せた津波で神殿な

どが押し流された証拠ではと考えられています。

今日の日記は:

琵琶湖でも(大海原ではなく)大昔に津波が起こりました。

その津波が琵琶湖の北端にあった神社を押し流します。

琵琶湖に津波があった。またその事を実証する被害を

受けた神社の遺跡を滋賀県主催の講座で聞いてきまし

た、と云うお話です。

塩津港遺跡の講座 (於:県立安土城考古博物館)

琵琶湖の北端、塩津の港に平安時代の神社の遺跡が見

つかったと以前に聞いておりました。詳細を是非知りたい

と思っていたところこの度その後の発掘調査結果を踏ま

えて県主催の講座が開催されました。

その場所は私のふるさとです

私はその神社があった旧名塩津村(現長浜市西浅井町)

で生まれ育ち、当時今日の話題の神社があったその場所

ですぐ近くの家に住む悪ガキ(今彼を殿と呼んでいる、Tさ

ん)の家来として遊んでいたんです。神像、起請文木簡、

土師器皿、神殿や鳥居の柱など神社の存在を立証する遺

物が埋もれていたほんの1~2mほど上の当時田んぼだっ

たか畑だったかその場所で何も知らずに遊んでいたとは!

このような神像が五体、堀から出土

その神社が琵琶湖で起こった津波で流された!!

神社が有った場所はかつて北陸と京都、大阪をつなぐ

湖上交通の要衡として、また江戸時代から昭和30年

ころまでは丸子船の活躍で栄えた塩津港(琵琶湖の

北端)です。ところが元暦2年(1185)に琵琶湖で大

地震による大津波が起こり当の神社が押し流されまし

た。それは当時の公家の日記に記録されており、「山

塊記」には琵琶湖の水が北に向かって流れたと記さ

れているそうです。

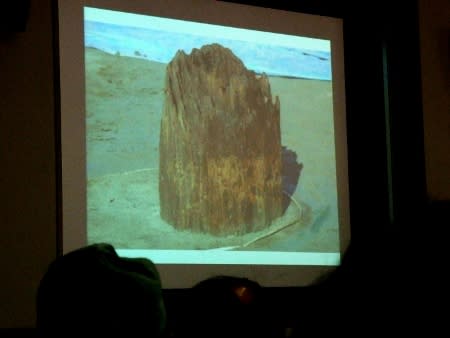

直径50cmの鳥居の柱

これを見てもいかに大規模な神社であったかが伺えます。

ちなみにこの神社は50m四方の周囲に堀を巡らせた敷

地であったとの事です。

ところでこの神社は

私の理解ですが、発掘の起請文木簡の文面は今風に解

釈すれば「コンプライアンスを順守し商品を安全、確実に届

けます」といった内容のものもあり航行の安全を祈願してい

るようで、地元の住民だけではなく物流関係者も当神社を

崇拝していたようです。

発掘調査には層となった地質そして・・

神社の標高と琵琶湖の水位、さらには何度も発生したであ

ろう洪水などが大きな決め手となったようですが、私には直

ぐに理解するのは難しいです。この点は末尾に書きました

主催者のHPを是非開いてみて下さい。

神社のあった地層を説明の当日の資料です。 堆積層云々と・・

塩津港の湾 神社のあった大川の西側

上の二枚の写真は現地を訪れた時のものです。このように

(左)湾になっており過日の震災での教訓の通り、より大き

な津波となったのではと思います。

滋賀県教育委員会の連続講座に感謝して

昨年末に発掘調査の新聞発表がありました。是非見てみた

い知りたいと帰省時に覗く事も考えましたが、お城跡でも同

じで一人で現場に立ってもどうしようもありません。今回待ち

にまった講座に恵まれました。講座名はこの日記の主題

「平家滅亡の年、琵琶湖を津波が襲った」でした。その年

は源平最後の戦い壇ノ浦(現山口県)で平家が滅亡した元

暦2年(1185)です。

なお、詳細は下記にありますアドレスの滋賀県文化財保護

協会のHPをご覧ください。

↓

http://www.shiga- bunkazai.jp/download/pdf/081115_shiotsu.pdf

お断り: このブログはKenny(郷土史に興味を抱く野洲市内

の老人)の私的な日記です。

当日記の掲載は当日の講師、横田洋三先生のご了

解を頂いております。また掲載の主催者の写真は当

日会場で映し出された資料を私が撮影したものです。

今日もご覧くださいましてありがとうございました

KennyさんのUPされた遺跡写真や今の風景などを順に拝見していき、発掘された柱や御神体の写真に当時を深く思い浮かべました。

幼き頃の家来? 面白く今のKennyさんをダブらせて苦笑しています。何か面影が浮かんできたり、、、悪がきでしたか(笑)

そうですか、琵琶湖で津波が・・・・

まあ、震源地によっては、あれだけ大きい湖だから、津波があっても不思議ではないのでしょうが、

ちょっと想像すらしませんでした。

非常に興味深いですね。

いくつか、ご質問を。

Q.地元には、その津波の伝承が残っていましたか?子供の頃に耳にされたことがありますか?

Q.地元に古文書があったのでしょうか?

Q.津波の規模はどのあたりの範囲までの広がりを持っていたか、そんな話はありましたか?

Q.その津波で破壊された神社は、現在も継承されて存在するのですか?

そのまま消滅ですか?

あるいは、復興された後、どこかに統合されずに、廃止されてしまったのでしょうか?

Q.その津波、名称は付いているのでしょうか?

pdfファイルをまずは斜め読みで読みましたが、発掘内容に限定した調査報告書なので、講義に出てきたかなと・・・・

新聞記事やその他情報も知りませんので、

的はずれな質問になったかも知れませんが。

興味深い報告書ソースのアクセス先記載、ありがとうございます。

ゆっくり読んでみますね。

塩津は今当時を偲ぶ物は相当探さないとないですね、街道の常夜灯や重要文化財の家屋ぐらいです。その意味でこの神社の確認は私達にとっては嬉しい事なんです。

なんでシリコンバレーが? 塩津の谷に生まれたKennyはそのシリコンバレー(谷)が仕事の主たる拠点でして(過去)神社発掘のニュースを聞いた時に浮かんだイメージでした。そこの悪ガキの家来がねぇ・・・、でも私も家来と云えど悪だったんでしょうね、お袋が誤りに行ったこともなーーー。ポエムさんもやんちゃやったと。だからギターをかき鳴らすんのが共通の趣味なんや!! ありがとうございます。

Q.地元には、その津波の伝承が残っていましたか?子供の頃に耳にされたことがありますか?

A.全くありませんでした。私は数年前に初めて知りました。友人(Mさん)が定年後発掘の仕事をとの事で、暇つぶしの銭稼ぎかと思いきや地元郷土史家として活躍。しかし彼は今・・・(残念ながら聞く事が出来ません、超重病です)

Q.地元に古文書があったのでしょうか?

A.??です。情報があればまた連絡します。

Q.津波の規模はどのあたりの範囲までの広がりを持っていたか、そんな話はありましたか?

A.なかったと思います。ただ江戸時代に大洪水があり北へ(想像図:当日のパワーポイント)2kmくらいか、水没しています。でも幸い民家は山沿いに築かれ(当時は洪水も多くてか)難を逃れたようだと。確かに今でもその辺の民家は少し高いところにあります。

Q.その津波で破壊された神社は、現在も継承されて存在するのですか?

そのまま消滅ですか?

あるいは、復興された後、どこかに統合されずに、廃止されてしまったのでしょうか?

A.その神社は何度か建て替えられた。起請文木簡が少し離れたところからも発見されているのは建て替えられた証と。その後(1185年の津波で)機能を失ったと説明がありました。ただし廃絶したのではなくて他所に移されたと考えられると。しかし一方では民、関係者は建物がなくてもその跡を崇めていたようだとも(水位が下がり神社跡が現れた時)。現在存在するどの神社がその役目を果たしていたかは興味がありますが、言及はありませんでした。確かに地元には神社がいくつかあり延喜式の神社も確か・・・。私の集落の下塩津神社もその候補ですかね。他の集落には上塩津神社と云う神社もあります。

Q.その津波、名称は付いているのでしょうか?

A.言及はありませんでした。??です。

さて、このように質問されると、はて??が多いです。私の回答に自信は全くありません。その点よろしくお願いします。これからもう少し勉強は続けます。大変興味があるテーマーです。Mさんのグループ(郷土史研究クラブ)にも知り合いがいますので近々にと思っています。Mさんとは互いに定年後は湖北の郷土史をと話し合っていただけに残念です。

書き込んだ後、改めて協会のホームページにアクセスしてみました。

アクセスできるようにしていただいた資料以外に、それ以前の公表資料をダウンロードして、読んでみました。

各調査報告はその範囲での事実分析報告ですから、当方の疑問点には触れていませんでした。

新聞記事の方も、ネット検索で見つけて読むことができました。

こんな記事も見つけました。

琵琶湖底の堆積物噴出活発化 「地震予兆」指摘も 朝日新聞 2012年01月20日

http://mytown.asahi.com/shiga/news.php?k_id=26000001201200001

朝日新聞のこの記事、私は見落としていました。読まれましたか?

また、情報がわかれば、教えてください。