All Photos by Chishima,J.

(以下すべて エトロフウミスズメ 2011年3月10日 北海道厚岸郡厚岸町)

和名とは裏腹に、択捉島を含む南部千島では繁殖しておらず、中部以北の千島列島やサハリン、オホーツク海北部、ベーリング海等で繁殖する。江戸時代にはギンザンマシコの異名に「エトロフとり」というのがあり、具体的な地名というよりは「北方の」とかそれに類する意味か。江戸時代後期の1830年頃に堀田正敦によって編まれた「禽譜」には、「コロコロ」というアイヌ語名(意味不明)とともに「蝦夷チリポイ島(中部千島のチルポイ島)産」の本種が描かれている。道東へは冬鳥として11月後半より渡来するが、コウミスズメ同様冬の前半には少なく、2~3月に最多となる。また、その分布は流氷に大きな影響を受け、流氷勢力の強い年には多く、弱い年には少ない。沖合に多いため海岸や漁港で観察する機会は少ないが、流氷が接岸する直前には岸近くに群れが飛来することもあり、2003年3月14日には根室市納沙布岬で800羽以上を観察した。密集した群れを作り、時に数万羽の大群になる。雲のような群れは冬の釧路~東京航路の名物だった。

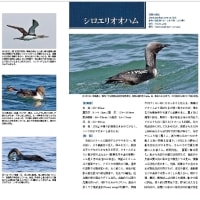

全長は25cmでウミスズメとほぼ同サイズ。全身黒色で下面はやや灰色みを帯びる。嘴は本属特有の厚く、特に下嘴に膨らみのあるもので春にはオレンジ色みが強くなる。北海道では繁殖しないが稀に6月頃まで見られることがあり、その時期には嘴は見違えるほど鮮やかなオレンジ色になっている。白い虹彩とその後方にある白線は、遠くからでもよく目立つ。一連の写真の鳥は目後方の白線が短く、3月中旬という時期の割に嘴の黒みが強いことから若鳥と思われる。ただし、額から前方へカールして伸びる冠羽は十分長く感じられる。

斜め後方から見ると本属の嘴はいくぶん細く見える傾向があり、これはコウミスズメやウミオウムにも当てはまる。尾羽をピンと立てた姿勢で泳ぐことが多いのもコウミスズメと共通した特徴。下面の淡色は特に腹の下部から下尾筒にかけて顕著になり、稀に下尾筒が殆ど白く見える個体もいるので、シラヒゲウミスズメとの識別は慎重に行なう必要があろう。本種やコウミスズメの脚は青みを帯びた灰色で、ハヤブサ等に捕食されてパーツだけ発見された際の同定に役立つことがある。冬期における本種の天敵はハヤブサ類や大型カモメ類と思われるが、キタオットセイや魚のマダラの胃から発見されたこともある。

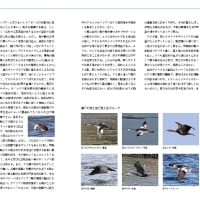

右はクロガモのオスで、左で後ろを向いているのが本種。全長44~54cmのクロガモと比べるとおよそ半分のサイズ。良い条件で本種と見誤る種は、シラヒゲウミスズメやウミオウム等近縁種以外には無いと思われるが、距離や光線、時期によっては全身黒っぽく、下面が淡色な点がウトウ(12~2月は道東にはいない)と被って見えるかもしれない。そのような時は近くにクロガモのような「物差し種」を探すと大きさがわかり、識別にも大いに役立つことがある。

(2012年1月30日 千嶋 淳)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます