今回はいつもと趣向が違います。

京都は寺社仏閣が多く、和のイメージが強いですが、明治、大正、昭和に建てられた、

レトロな洋館も多く残されています。

私は比較的自然が多く残る東山や嵯峨野を散策することが多いのですが、

ときどき市内中心部に残る洋館を見ると、妙にホッとするのです。

うまく京都の街並みに合い、溶け込んでいるのです。

京の町の散策で出会う洋館をいくつか紹介しましょう。

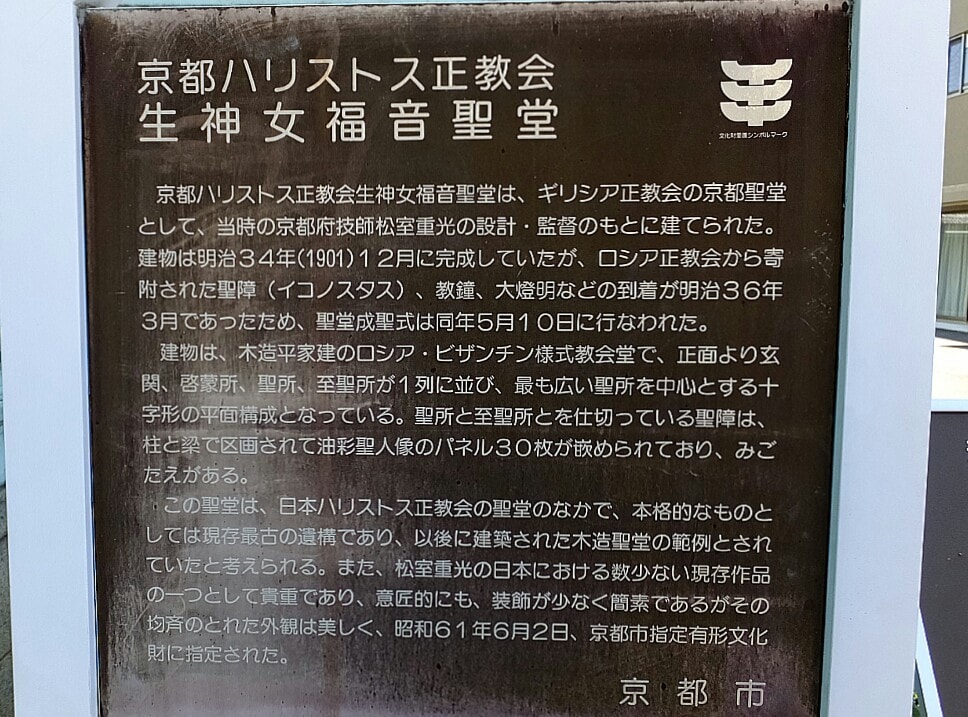

京都ハリトリス正教会(1901 明治35年)

京都御苑の南にあります。

木造平屋建のロシア・ビザンチン様式の現役の教会、設計は京都府庁舎旧館と同じ、

松室重光の設計です。

東京御茶ノ水のハリトリス教会も美しい建築物です。東京出張時なんどか訪れました。

三条通りは古い洋館が多く残されています。

明治維新以降の京都の経済の中心地は三条通りだったのです。

1928ビル(昭和3年)

設計は武田五一 中京区三条通り御幸町

旧大阪毎日新聞社 京都支局です。

京都ダマンシーカンパニー

旧家邊徳時計店(1890 明治23年)

木骨レンガ造り2階建ての洋風商業建築で、京都に現存する民間洋風商業建築では最古の部類に属 します。

設計は不詳です。

SACRAビル(大正5年)

旧不動貯金銀行 京都支店、鉄筋コンクリート造りです。

設計は日本建築 中京区三条富小路角中之町

日本生命保険京都三条ビル(1914年 大正3年)

旧日本生命京都支店、レンガ石貼り

京都文化博物館別館(1906,明治39年)

旧日本銀行京都支店、赤レンガに白い石の辰野式です。

中に入ると当時の銀行の内部がそのまま残っています。

設計は辰野金吾、長野宇平治 中京区三条高倉

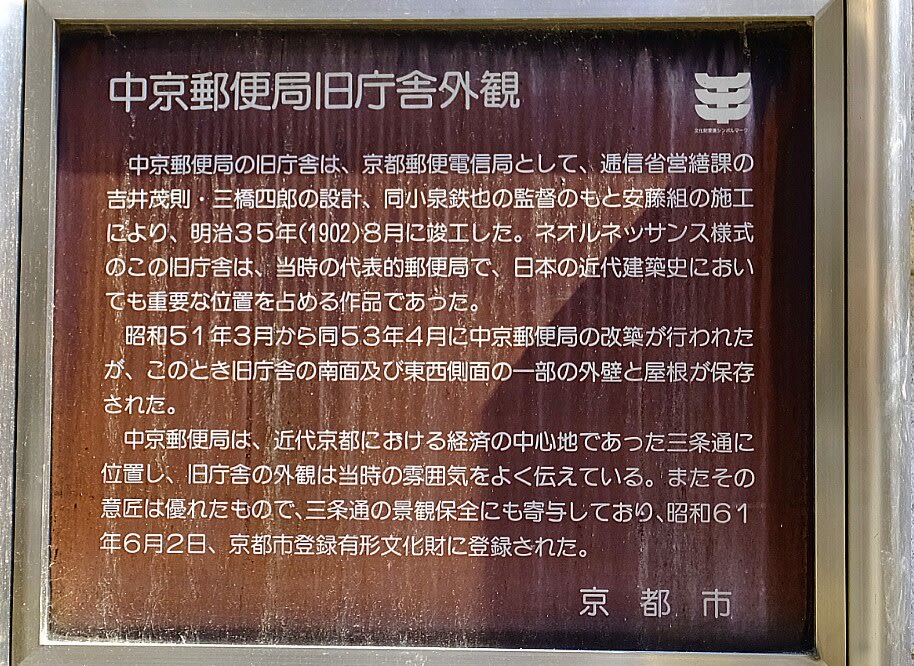

中京郵便局(1902,明治35年)

中京郵便局旧庁舎、レンガ造りの現役の郵便局です。

設計は吉井茂則、三橋四郎 中京区三条通り東洞院東入ル

みずほ銀行京都中央支店(1906,明治39年)

設計は辰野金吾 中京区烏丸三条南入ル饅頭屋町

レプリカ新築(2003平成15年)

明治時代を代表する「辰野式(赤レンガに白い石の横帯が特徴)」のレンガ造り

しかし、平成に入り取り壊され、外観の雰囲気を残して鉄筋コンクリートで再建されました。しかし、元のレンガは使用されず、緑青銅の屋根は緑のペンキ塗りと残念なものです。

最近の銀行は文化に理解が少ないようです。

銀行にかぎらず、今もてはやされている企業は特にひどいですね。

他にもたくさんあります。

機会があればまたお届けします。

さすが京都ですね、素晴らしい建築物の数々です。

京都にお住いの方ならではのお写真と思いながらいつも拝見させて頂いております。

私も新旧に限らず建築物好きです。

七夕風景も風情がありますね。

昨日まで観測史上最大の7日間連続35度超えとニュースで言っていましたが、今日は33度くらいでしょうか?

京都は盆地ですから、もっともっと暑いのでしょうね。

私も先般、鎌倉の大正ロマンの建物を巡りましたが、個人宅が多かったです。

流石京都は規模が違いますね。

どちらかというと横浜の古い銀行や西洋館との比較になりそうです。

京都と言うとどうしても神社仏閣巡りが主流になりますが、こうした建物がたくさんあることも知りました。

ありがとうございます。

京都にはまだまだ明治、大正の洋館が残っています。

それでも京都の町屋同様、少しずつ姿を消したり、改築後当時の様式が継承されなくなってしまったものもあります。残念な気もしますが、一面やむを得ないのもあるかもしれません。

ふだん京都の散策で見慣れている洋館ですが、一度写真にしてみようと思い撮影しました。

他にもありますので、また投稿します。

立秋だと言うのにまだまだ暑いです。

京都は9日連続高温注意報がだされています。

とはいえ、今はお盆前の精霊迎えが始まっています。

私は今朝、清水寺の上り口にある、六道珍皇寺の「六道まいり」に行ってきました。

京都の夏の風物詩のようになっている、古くからの行事です。大勢の方々が「精霊迎えの鐘」をつきにきています。明日は妙心寺でも始まります。

私は不信心者ですが、退職後は六道さんと妙心寺で、今は亡き両親たちの精霊迎えをします。

たまには洋館もいいでしょう(笑)。

鎌倉や横浜も古い洋館が多く残っていそうですね。