京町屋中京区の続き第3回です。

柊家旅館

景観重要建造物、歴史的意匠建造物、京都を彩る建物第11号

文政元年(1818年)創業の旅館です。

麩屋町側の外観は駒寄せと樹齢80年余りのムベ,御池通り側は黒塀からなり道行く人の目を楽しませています。

旧館の表側は切妻造りで,入母屋造の角屋を出す大塀造りです。

通りに面して連担する土塀は,アクセントとなっている与力窓もあり,通り景観に存在感を示しています。

また土塀の入口部分を切り上げ,塀瓦の妻を見せることで,町家とは違う老舗旅館の玄関らしい趣を作り上げています。

中京区麩屋町通御池下る中白山町

御池通りの黒塀が特徴的です。

柊家別館

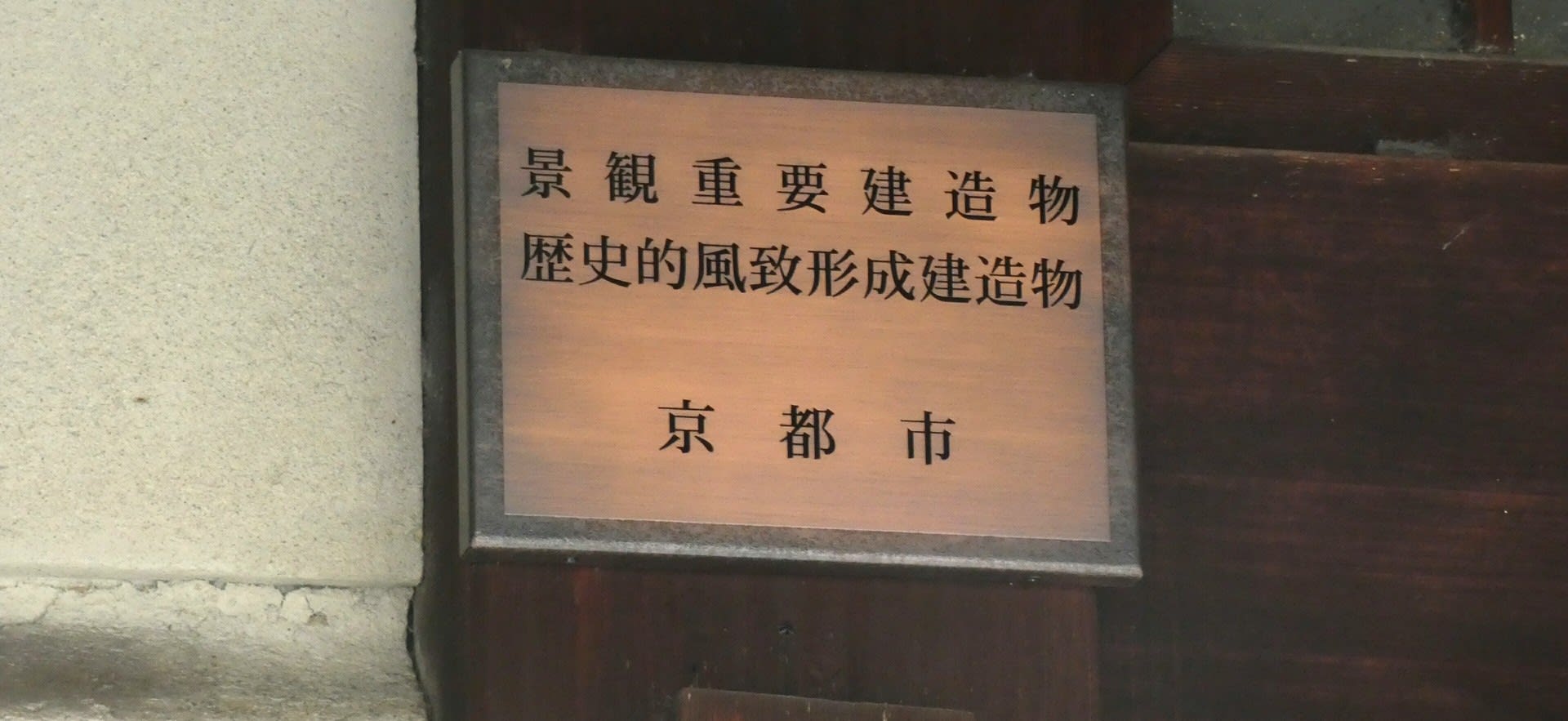

景観重要建造物、歴史的風致形成建造物、

中京区 御幸町通二条下る山本町

旧前川邸

景観重要建造物

中京区 壬生賀陽御所町49番

1863年から2年間、壬生の前川荘司邸は将軍警護のため江戸から上洛した浪士組(のちの新選組)の屯所となりました。

島津三条創業記念館

国登録有形文化財、京都を彩る建物第102号

中京区西木屋町通二条下る東入西生州町

北棟

建築 明治27/1894 木造2階建、瓦葺、建築面積168㎡1棟

島津源蔵の住宅兼研究所として,南棟の北に増築された本二階建ての建物です。

屋根は片寄棟造とし,南棟よりも棟を高めています。

大斗肘木状の柱頭飾り,ステンドグラスを用いた欄間,軽快な吹き寄せ垂木などのデザイン要素を巧みに取り入れた質の高い和風建築です。

南棟

建築 明治21/1888 木造2階建、瓦葺、建築面積138㎡1棟

明治期の科学研究の礎を築いた島津源蔵の住宅兼研究所であった建物で,現在は内部を改装して資料館としています。

木造二階建,切妻造,桟瓦葺の伝統的な町家の形式を基調とながら,近代的なデザインを取り入れ,二階は土蔵造風にして大きな窓を並べています。

島津製作所の創業者 島津源蔵の住宅として明治期に建てられ,約45年にわたり本店として使われました。

現在は島津製作所が製造した機器などを展示する資料館です。

近代化を進める明治期の京都において科学技術発展の拠点だったことを伝えています。

創業者の初代・島津源蔵(1839~1894)は,仏器製造業の家に生まれ,後に独立して木屋町通二条で鋳物業を営みます。

明治8年(1875)居宅で理化学器械の製作を始めたのが,島津製作所の創業にあたり,同地に残る明治期の事務所の建物が島津創業記念館として活用されています。

敷地にはいずれも木造2階建,瓦葺の南棟,北棟が現存します。

南棟は明治21年(1888)に建築され,1階を下見板張り,2階は縦長窓を嵌める洋風外観。北棟は,明治27年(1894),大工・橋本林蔵により上棟し,1階は下見板張りで窓上部にステンドグラスを嵌めています。

2階は縦長窓を嵌めるが,その下部には舟肘木,板蟇股状の部材等を,上部には人字型の間斗束を用いています。

いずれも法隆寺等の古代寺院の細部を引用した特異な意匠です。

明治期には両棟ともコロニアル風の外観でしたが,大正4年(1915)の御大典時に外観が改修されたことが判明しています。

島津製作所の発祥を伝える,特徴的な外観の町家として重要です。

嶋臺

国登録有形文化財、歴史的意匠建造物

中京区御池通烏丸東入仲保利町

建築 明治/1883 木造2階建、瓦葺

御池通りに南面して建っています。切妻造,桟瓦葺,平入で,西側を一段高く葺いています。。

正面には庇をかけ,出格子を設けています。庇上の壁面は土壁とし,横長の虫籠窓を設けています。

平面ほぼ中央南北に土間を通し,1階はその両脇を広い2室としています。近代初頭京町屋の好例です。

嶋臺巽蔵

明治/1883 土蔵造2階建、瓦葺、建築面積44㎡

御池通に面して建つ土蔵。3間四方の平面で,東と北の酒店側に扉口を開いています。

外観は腰縦板張,上部は漆喰塗とし,軒まで塗込め,屋根は本瓦葺です。

内部は1階・2階とも柱を現し,いずれも一室し、京都の近代初頭の景観を今日に伝える建築です。

嶋臺は元治の大火後、明治16年(1883)に再建された明治期の大店の構えを今に伝える京町家の遺構として重要な建造物です。

慶長13年(1608)に現在地を取得、生糸商として創業、江戸中期から酒業を兼業、清酒「嶋臺」の販売を始めました。

誉田家源兵衛店

歴史的意匠建造物

中京区室町通三条下る烏帽子屋町

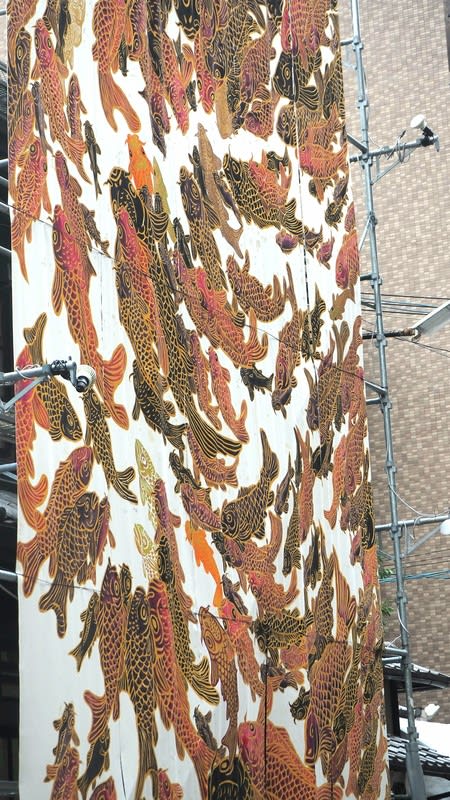

誉田屋源兵衛は京都室町で 創業280年を迎える「帯の製造販売」の老舗です。

現在は十代目である山口源兵衛が、代々受け継がれてきた技術とともに、 「革新」の精神で着物業界に次々と作品を発表しています。

社名の「誉田」は、「こんだ」と読ませますが、 その読みは遠く、応神天皇陵の「誉田八幡宮」に同じです。HPより

祇園祭の後祭で、室町通りの誉田家源兵衛店では「祇園会無病息災と誉田家源兵衛281年を慶ぶ 281匹の鯉たちが時空を舞う」大幕が張られました。

京町屋外観の特徴

屋根一階庇の最前列は一文字瓦葺いています。

横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。

格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。

家の商いや家主の好みでデザインが異なります。

上部が切り取られた「糸屋格子」、太い連子の「麩屋格子」、「炭屋格子」、重い酒樽や米俵を扱う「酒屋格子」、「米屋格子」、繊細な「仕舞屋格子」などがあります。格子を紅殻で塗ったものが紅殻格子。

ばったり床几は元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。

虫籠窓は表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。

防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。

犬矢来

竹の犬矢来は割竹を透き間なく組んだものから、少し透かしたものまでさなざまです。

直線的な町屋の表情を和らげてくれます。

駒寄

家と道との境界に巡らされた格子の垣。元は牛馬をつなぐためのものでした。

意匠もさまざま、栗や欅などの硬い木が使われることもあります。

鍾馗

厄除けの瓦人形は京町屋の屋根の象徴です。

各種建造物指定の説明

国・登録有形文化財

緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため,平成8年度施行の文化財制度で,登録された建物が登録有形文化財です。

登録文化財には,築後50年を経過している建造物で,国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものといった基準を満たす建造物が対象となります。

京都市では,近代の建造物を中心に積極的に登録を進め,市内243件(平成31年1月末現在告示分)が登録されています。

景観重要建造物

平成16年に制定された景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要なものについて,京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。

指定を受けた建造物には,所有者等の適正な管理義務のほか,増築や改築,外観等の変更には市長の許可が必要となりますが,相続税に係る適正評価や,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

歴史的意匠建造物

歴史的な意匠を有し、地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建築物等を京都市が指定するものです。

歴史的風致形成建造物

平成20年11月に施行された、歴史まちづくり法に記載された重点区域内の歴史的な建造物で,地域の歴史的風致を形成し,歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるもので,京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定した建造物。

指定を受けた建造物には,所有者等の適切な管理義務のほか,増築や改築,移転又は除却の届出が必要となりますが,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

十何年も前の事ですが、

南禅寺から家まで中京の友達と歩いて帰ったことがあります。(それなりに若かった頃(^^;)

その時に黒垪から見えている木がムベだと教えてもらったことがあります。

島津記念館は「二条ガンコ」の近くだったような気がしますが…

ありがとうございます。

中京区は柊家旅館、俵屋旅館、炭屋旅館など良い旅館が多いですね。

島津記念館はおっしゃるとおり、がんこ高瀬川二条の前です。後にそのがんこも取り上げる予定です。

豪商・角倉了以がて邸宅を構えた場所でもありますね。

ありがとうございます。