梅雨前線が北上し、北九州地方を中心とした大雨警報が発令され、洪水や土砂災害の懸念があります。

新潟では、梅雨前線よりも北のために寒気が入り込み、涼しい日々が続いています。

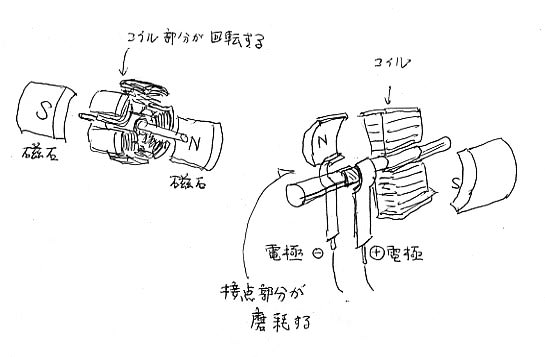

先日は、太陽光発電メーカーの「京セラ」がソーラーパネルについて説明に来社。色々と情報を聞くことができました。

46W/hソーラーパネル

これが71枚で3.3KWの家庭用電源をまかなえます。

パネルの拡大

材質は多結晶シリコンということですが・・・

太陽電池グレード(SOG)シリコンは高純度でなくても良いことから、世界各地に広く分布していますが、国内よりも安価なアジアや中国からの輸入が多いようです。また、砂漠の砂から高純度の石英が生成されるため、砂漠自体が資源となりうる可能性があります。(リビア砂漠(石英91.7%)、オーストラリア砂漠(同80~100%)、カラハリ砂漠(95%以上)、ナミブ砂漠の一部等・・)

太陽光発電は、パネルを屋根面に設置するため、大風で飛ばされたり、雨による漏水(雨漏り)の事故が多発しているとの事・・京セラでは施工基準を設けて10年保障をつけています。

屋根面設置の部材

右:屋根面に金具を取り付け、防水処理を行い

左:さらにカバーをしてコーキング処理を行います。

他社の場合(シャープ)は雨漏りの事故が多いそうです

金具を2重に取り付けるため、漏水事故が少ないとの事です。ただし、屋根下地には野地板は使えず、野地「合板」を用いるとのこと・・屋根の耐久性を考えれば合板は使いたくないのですが・・・(合板だと、蒸れて腐るので、当社は野地板施工に戻しています)

リフォームでの設置の場合も、下地に注意しないと不可能だそうです。

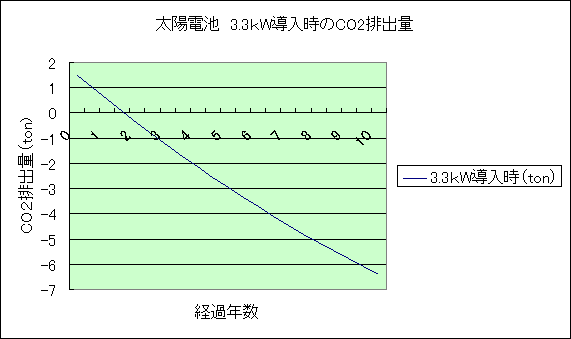

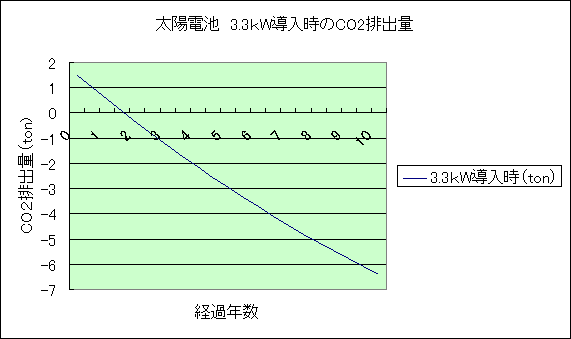

3.3KWの太陽電池を設置した場合、製造時のCO2発生量は1.5トン。毎年1トンのCO2削減できるので(電気を使った場合ですが・・)、1.5年で排出量が0になります。それ以降は減る一方なので、10年間トータルすると6トン以上の削減が見込まれます。(10年間で変換効率が60%に下がると予想して計算した場合)

国(経済産業省)が実施する太陽光発電の補助金制度

「平成22年度 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」

平成22年度も、国が実施する太陽光発電システムの補助金が継続されることになりました。余剰電力の買取制度も実施されており、新築の場合、条件によっては住宅エコポイント制度の活用も可能。補助制度が一層手厚くなり、住宅向け太陽光発電システム市場は昨年度以上に活況を呈しそうです。

平成22年度の太陽光発電補助金の概要は下記の通り。

■申請期間:平成22年4月26日~12月24日

■予算額:401.5億円・15万戸程度の補助を想定

■補助金額:1kWあたり7万円

■対象となる太陽光発電システムの概要:

・変換効率が一定の数値を上回るもの(太陽電池の種別ごとに基準値を設定)

・電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当を受けているもの

・性能の保証、設置後のサポートが、メーカーなどによって確保されているもの

・交渉最大出力が10kW未満であること

・kWあたりのシステム価格:65万円/kW以下(税抜)であり、高い普及効果が見込まれるもの

太陽光発電3.3KWを導入した場合、

3.3×7万円=23.1万円

の補助が受けられます。

更に、各地方公共団体で太陽光発電に補助金を交付しています。

長岡市の場合、

「発電量5kW、購入金額の1/3まで有効」 の条件が加わります。

今年度の導入に限り10年間

48円/kW の売電価格となります。

これは、電力会社の負担によるもので、この売電価格を維持するためには、他の電力の価格を上げる必要があります。

太陽光発電を導入していない家庭の電気料金を値上げしないと維持できなくなるために、来年度以降の電気料金値上げが予想されます。

売電価格は来年から下げるということなので、今年度の48円/kWは今後またとない価格となるでしょう・・・

国の補助金で 「kWあたりのシステム価格:65万円/kW以下(税抜)」という項目がうたってあり、これが最低価格に反映されています。

3.3kWだと、214.5万円以下なので、これに近い線で販売されるのが多いようです。

補助金がメーカーの価格保障的なものになっているために、補助金が続く限りは、現在の価格帯が維持されると思われます。

補助金がなくなった場合に、技術革新やコストダウンによる価格の値下げが行われるかも知れません。

大手ハウスメーカーで現在、新築時に太陽光発電を導入するトークです・・・

例えば、1800万円の住宅を購入した場合、

○太陽光発電を設置しない場合

1.毎月の住宅分の返済額 75000円

2.毎月の光熱費 13000円

合計 88000円

○太陽光発電を設置した場合

1.毎月の住宅分の返済額 75000円

2.毎月の光熱費 0円

3.太陽光発電の分の返済 7000円

合計 82000円

・・と

月々6000円 もおトクです。

売電価格48円/KWと「オール電化」を組み合わせれば光熱費0円 が実現できてしまいます。

今後、電気量が高くなることを予想すれば、今年度中に・・というのが最近の新築時に太陽光発電を導入する動向の原動力になっています。

「京セラ」のソーラーシステム価格(3.3kW)

2,250,000円(税込)

1.太陽光モジュール(パネル)

2.パワーコンディショナー、カラーリモコン

3.標準工事費(据付、電気配線)

4.保険・申請

5.試運転調性・その他

6.売電メーター

保証内容

商品保証 10年間

施工保証 10年間(他メーカーはなし)

自然災害保証 10年間(落雷、台風、家事、洪水)

となっています。

メーカー側の太陽光発電パネルの寿命は20年とされていますが、アフターメンテナンスを行わなければ、導入時の効率は保証されません。

定期点検として、1年次は無償、その後4年、8年次に定期点検(1回2万円)がかかります。

また、交流電源に変換する「パワーコンディショナー」は、経年劣化してくるので、10年以降に交換する必要があります。(現在は30万円程度)

太陽光発電パネルは設置する屋根面が南向きであることと、3寸勾配以上の屋根であることが条件です。

また、屋根下地に合板を用いなければなりません。

パネルに積もった雪は、そのまま落ちてくるので、設置する屋根の下に玄関等があると危険です。

間取りの計画と同時に屋根の設計も考慮すれば、太陽電池の設置が可能です。

でも、屋根の耐久性が落ちるので、あまりやりたくないところ・・

そこで、

「太陽電池設置型カーポート」を提案していますが、YKK等のカーポートメーカーは乗り気ではありません。

ならば「木造」で提案するしかないのか・・・・

そして、同時に

電気自動車(EV)を導入してしまえば、

燃料費0の夢のような生活が実現してしまいます。

現在、屋上緑化による屋上のコンクリートの焼付け防止効果による冷房節約が叫ばれていますが、緑化の変わりに遮熱シートやスノコ、タイルを提案したこともあります。

さらに、太陽光発電パネルの設置により、太陽光遮断を行えば、発電+省エネの一石二鳥の効果が得られます。

カーポート+ソーラーパネルのイメージ

CO2を25%削減するために・・

梅雨も明け、連日33℃以上の真夏日が続いています。

梅雨も明け、連日33℃以上の真夏日が続いています。

梅雨前線が北上し、北九州地方を中心とした大雨警報が発令され、洪水や土砂災害の懸念があります。

梅雨前線が北上し、北九州地方を中心とした大雨警報が発令され、洪水や土砂災害の懸念があります。

先週の梅雨の中休みは晴れの日が多く、気温も上昇し、真夏日が続きましたが、今週は雨で、気温も低い(25℃以下)日が続いています。比較的過ごし易いのですが、あまり気温が低いのも考えようで、稲穂がまだ伸びていないのを見ると冷夏による不作が懸念されます。

先週の梅雨の中休みは晴れの日が多く、気温も上昇し、真夏日が続きましたが、今週は雨で、気温も低い(25℃以下)日が続いています。比較的過ごし易いのですが、あまり気温が低いのも考えようで、稲穂がまだ伸びていないのを見ると冷夏による不作が懸念されます。