昨日の寒冷前線通過と共に、激しい雨風となり、夜から雪になりました。

日本海を通過した低気圧が、オホーツク海側で発達し、西高東低型の冬型の気圧配置となりました。

上空に大陸より寒気が張り出し、いよいよ本格的な冬の到来です。

長岡の積雪は5センチ。これから山沿いは更に積もるとのこと・・

年末・年始にかけてスキー場には願ってもない恵みの雪。

でも、日中は吹雪いてはいますが、意外と積雪がないようです。

夜になると、積もるのでしょうか??

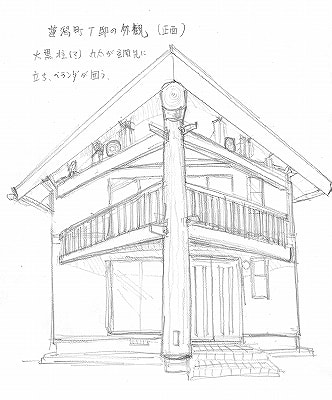

写真は、蓮潟町T邸の夜に積もった雪の様子です。

外壁の下地は、透湿防水シート(タイベック)を廻し、キリヨケ等の外部造作がほぼ終了した状態で、板金も張りはじめています。

冬支度を急いでいましたが、何とか間に合い、現在は内部の下地工事に入り始めています。

とはいえ、日中でもマイナスに冷え込んでいますが・・

(まさか、室内で薪ストーブを焚くわけにもいかないしね)

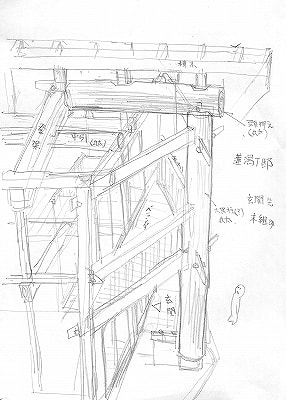

キリヨケの下地

既製品のキリヨケでは、積雪に耐えられないので、木軸で起して板金屋根を貼ります。前に書いたとおり、打ち出しホゾを雨から守る形状で、下地を組んでいるのがお分かりでしょう。

キリヨケの下端は軒天ボードを貼ります。将来、打ち出しホゾの鼻栓が揺るんだ場合でもメンテナンスがしやすいようにしてあります。

軒天ボードを解体し、締めれば良く、外壁の雨仕舞を壊さないように作業ができます。

これは、伝統構法でなくとも、通常の在来工法でも応用できます。金物が地震や、木がやせたりして緩んだ場合、同様にしてナットを締め直すことができます。

また、下にあるサッシのパッキンが磨り減っても、キリヨケがあれば雨が叩き込まないという一石二鳥、いや3鳥、4鳥くらい役立ちます。

昔は、住宅にはキリヨケが着いていたものですが、いつのまにか無くなってしまった・・それは、コストダウンであったり、デザイン的にすっきりするとかいう理由でしょう。

キリヨケに絡まない独立部分は、小屋根をつけて上に鉄板巻き

キリヨケがコーナーまで延びると、外壁が上下で分断されてしまい、バランスが悪い。

コーナー部分は止む無く上側を鉄板巻きにして収めます。

昨日、長岡市住宅政策マスタープラン(素案)に関するパブリックコメントを提出してきました。何とか間に合ったというところです。以下、その内容です。

長岡市住宅政策マスタープランへのパブリックコメント

平成20年 12月 25日

<提案>

3.重点施策として、次の項目を入れていただきたい。

(2)重点施策

⑦資源の有効利用による住まいづくり

<地域産材を活かした環境に配慮した住まいづくりを推進します>

○地域で産出される木材の活用の促進

・地元の木材を利用することは、地域の森林利用価値を高め地域活性化にもつながります。

また、森林を守ることで土砂災害などの防止など、生活環境が守られることから地域産材の活用によるエネルギー利用・住宅建設、まちづくりの普及を促進します。

○資源の有効利用による住まいづくり

・環境にやさしいなど木造住宅の伝統的な工法の良さを活かすための技術の継承を図ることを推進します。

<解説>

基本目標3 環境に配慮した住まいづくり

1 地球環境にやさしい住まいづくり

・低炭素社会の実現に向け、CO2排出量の少ない高い環境性能を持つ住宅や建築物を評価する制度の普及を促進します。また、太陽光発電等を取り入れるなど地域に合った環境共生住宅の整備を促進します。

2 資源の有効利用による住まいづくり

・環境にやさしいなど木造住宅の伝統的な工法の良さを活かすための技術の継承を図るとともに、地場の木材の活用や地場産エネルギーである天然ガスの家庭用燃料電池の普及など資源の有効活用を推進します。また、住宅が環境に与える影響は大きなものとなっているため、住宅建材のリサイクルなど建設事業者への啓発を行います。

(P57)

とあります。

住宅の超寿命化とストック流通の円滑化を目指す「長期優良住宅の普及の促進に関する法律案」(200年住宅法案)が11月21日の衆院本会議で一部修正のうえ、可決されました。

特に修正案では、

①国土交通大臣が基本方針を定めることにあたり、国産材の適切な利用が確保されるように配慮すること

②国の努力義務として木材の使用に関する伝統的技術について研究開発や普及に努めること

--など、木造住宅への配慮が盛り込まれた点で注目されます。今国会で成立すれば、交付の日から6ヶ月以内に施行されます。

その内容を先取りする今回のマスタープラン(素案)なので、是非、重点施策として時代の「前へ」行く長岡の姿勢を打ち出していただきたい。

長岡周辺の「伝統構法」は金物をなるべく使わず、伝統的な仕口、継ぎ手を用い、

木を巧に組み合わせることで、耐震性、耐雪性を高めた雪国の風土に合った家作りをしてきました。

200年、300年の耐久性を備えた古民家が点在するに至っています。

また、地元の木の特性を活かすことで、本来は捨てるべき木材として流通困難な材料でも使用でき、森林資源が有効に使えます。

この伝統が、昨年からの法改正により、継続が困難となってきました。

「建築基準法」「建築士法」の改正により、高度な構造計算(限界耐力設計)が必要となり、

「瑕疵担保履行法」の改正により、保険機構の受諾・検査が通らなければ建設が不可能な事態となっています。

新潟県中越地震、中越沖地震の際、罹災区域に建築中の「伝統構法」で建てられた建物は、仕口・継ぎ手にヒビ一つ入らず、被害も皆無でしたが、新築物件の場合は「数値」に裏付けられた構造計算と検査が容易な「金物」の使用が強要されることとなります。

10年計画であるマスタープランも、来年度施行の「瑕疵担保法」によって伝統構法が継続不可能となってしまえば、プラン作成後1年を経過せずに無意味となります。

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」、「構造改革特区」の活用、との他の対応策も市レベルで行っていただければ、長岡らしい住まい、住まい造りの伝統の継承ができると思います。

以上

こんな感じでした。

更に、森林組合にも出してもらいました。パブリックコメント自体は、それほど効果があるものではないのですが、一般市民が意見を言えるのはこのタイミングだけで、一応、内容は目を通され、コメント自体は保存されます。

質疑も全てに対しては応答されず、ホームページに書き込まれて発表されるとのこと・・

それでも、国交省の

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の情報が土壇場になって入ってきたので、後押しされた気分です。

国としては温暖化を防止するために、あらゆる手段を講じているようです。

3年前の「住生活基本法」に国産材の利用促進、伝統的な工法の見直しがうたわれ、昨年の県の住宅基本計画に反映され、今回の住宅政策プランに「形だけ」残っていました。

長岡市としては、地元材を積極的に使おうという姿勢は無く、今までの政策につじつまを合わせて作っただけというのが、今回のマスタープランの印象です。

重点施策として、「地域産材の利用促進」をうたわなければ、せっかくの国の方針もうやむやのうちに消えてしまう。

そこで、今回のパブリック・コメントに市の重要施策として「地域産材の利用促進」を加えてもらうのが、私の趣旨。

あとは検討委員会の皆さんや市議会の後押しがどこまで出来るか。それもあと2ヶ月の期間です。

本当に、山の木の運命は皮一つでつながった状態といっても過言ではない。

でも、まったく終わったわけでもなく、ちゅうぶらりんの常に不安定な状態なのです。

それでも、国交省から第2派とも言える

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、今後施行令となり、県に下りてきて、再度市町村レベルで検討される時期がくるでしょう。

「間に合うのでしょうか?」

というCMがありますが、他人事ではない。自分の問題として捕らえ、行動しなければ何にも変わりません。

住宅の側から、どんなことが出来るか?そこからはじめてみればいい。

それは、他の業種や生活スタイルでも同じです。

自分のできること、そこからはじめなければ、本当に「間に合わない」と思います。