アルミ製カーポートの雨樋部分のスズメ対策です

近年は建物作りの現場でも小動物との戦いが繰り返されています。

ハチ、コウモリ、鳥、ネズミ、ハクビシン・・街中の住宅でも頻繁に見受けられるようになり、外部への防護ネットの設置は欠かせない要素になっています。

里山でクマやイノシシと遭遇する機会が多くなったのと同様に、都会でも自然が豊かになってきている傾向にあるのでしょう。

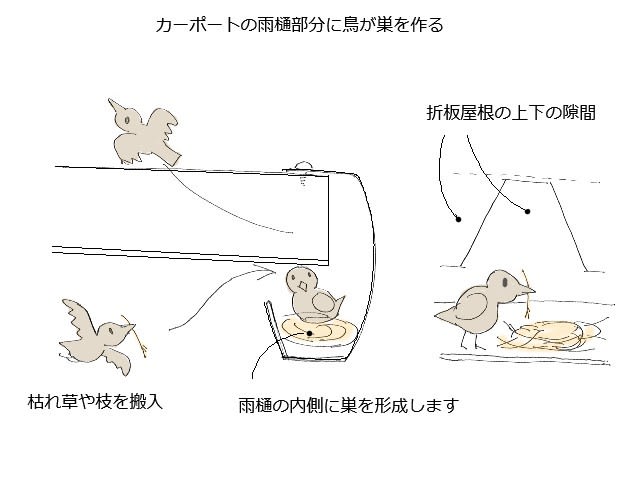

今回は、まさかのアルミ製カーポートの雨樋にスズメが巣を作っているという事例への対応です。

アルミ製カーポートの軒先は雨樋になっています

アルミ製カーポートの構造とスズメが巣を作るプロセス

枯草を折板屋根の隙間から雨樋まで運搬し、そこに巣を作ります

他のスズメのなわばりがあるらしく、一度場所を決めるとスズメのペアが諦めずに執拗に巣作りを繰り返すようです。

設置したネットも体当たりをしているらしく、外されて、そこから入り込むほどの執念深さです。

というのも、カラスから巣を守るために、カラスの入ってこれない場所を絶えず求めていて、最終的にカーポートの雨樋を見つけたというところでしょうか。

大雨が降れば雨樋に水が溜まって巣にも影響を与えるのでしょうが、草ワラを大量に盛って嵩上げして水没しないように工夫がされているのかも知れません。

スズメはハチを退治してくれるので有用な生物ですが、巣を作る場所が雨樋なので、集水器に詰まって水が流れなくなる原因になります。

また、糞なども周辺に散らしていくので掃除をしていかないと酸によって外壁が錆びたり、汚れが付着して固定化してしまったりと、色々な害が考えられます。

雨樋に入り込む経路は上下の2ヶ所あるので、そこを塞いでいきますが、下手にビス止めをして屋根に穴を開けると雨漏りの原因になるため、本体に傷を付けない方法で防鳥ネットを張ってみました。

| 防鳥ネット(上方) |

折板屋根の上方は比較的容易に対応できます。

カーポート屋根の上方からの侵入経路

この部分に防鳥ネットを設置します

設置終了

| 防鳥ネット(下方) |

折板屋根の下方は少し取り付け方法が難しくなります。

折板屋根の下方からの侵入経路

雨樋部分からワラが見えています。

初期のネットの固定

ネットをマグネットで取り付けてみました

こういうカゴ状に落ち着きまいた

防鳥ネット取り付け終了

クステリアの各メーカーでも、今後はこういう防鳥対応を製品設計とともに対策を盛り込んでいく必要があると思います。

入り込まれた場合でも、掃除やメンテナンスがしやすくなる工夫も出てきます。

特にアルミ製カーポートの雨樋は一体型となっていて部品交換も難しい製品もあります。

雨樋の掃除が難しいアルミ製カーポートです。人間でも手が届かないので、スズメもそこを選んでいるわけです。

折板屋根の場合は意外な場所に隙間ができるので、防虫、防鳥、対コウモリの方策を行っていかなければならないでしょう。

しかも、同じ形状が多数繰り返されるので、その対応ヶ所も単純作業が延々と続くことになります。

製品対応をするのか、グッズ対応をしていくのか・・動物との戦いは果てしなく続きます。

もくじへ・・