ZEH水準以上の「断熱等性能等級・等級6」に魔改造してみます

この記事のポイント

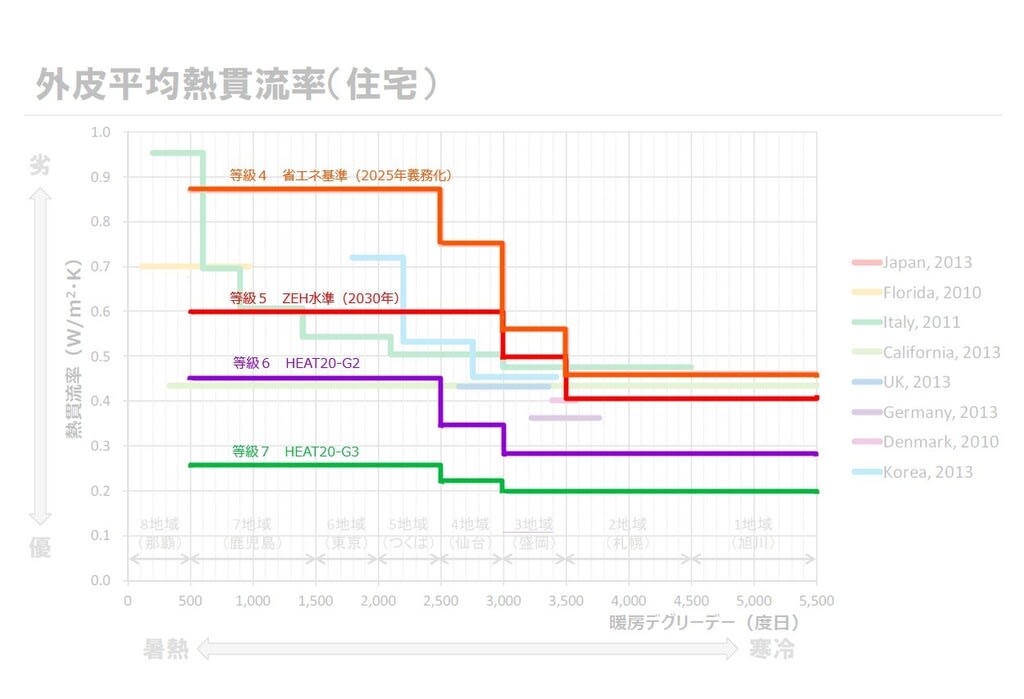

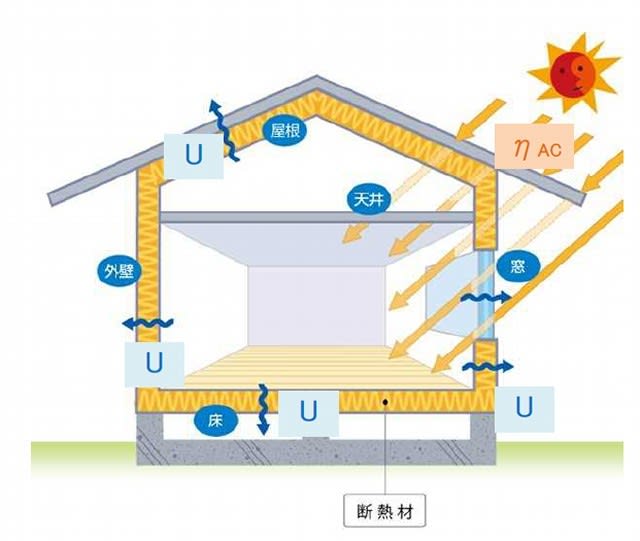

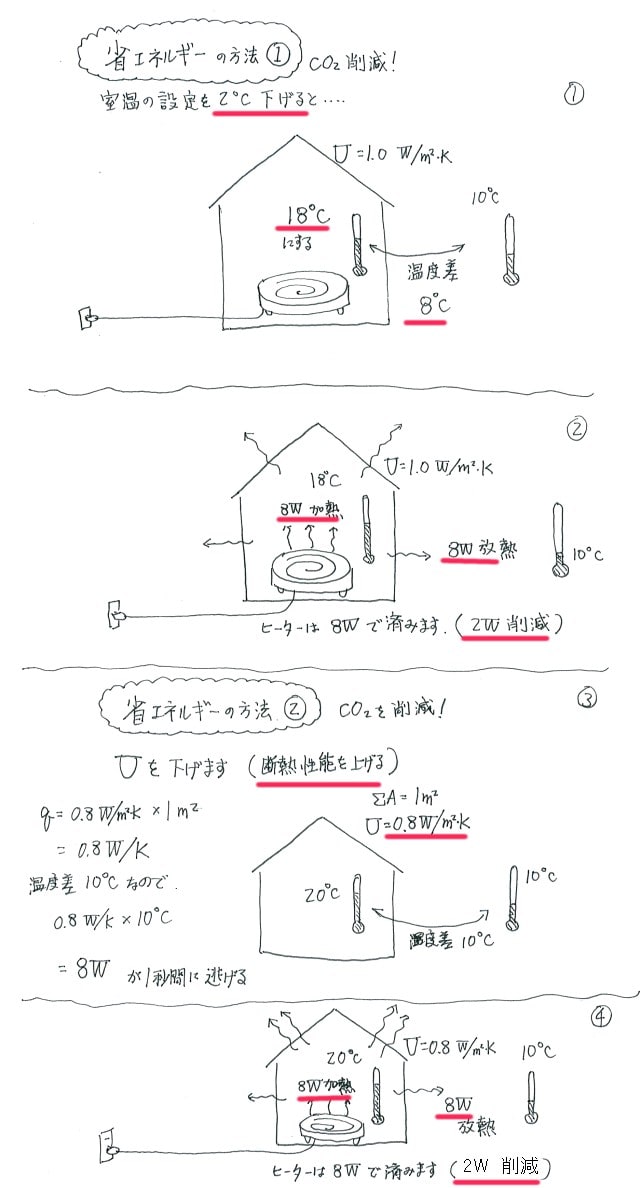

1.断熱等級6の「基準値」

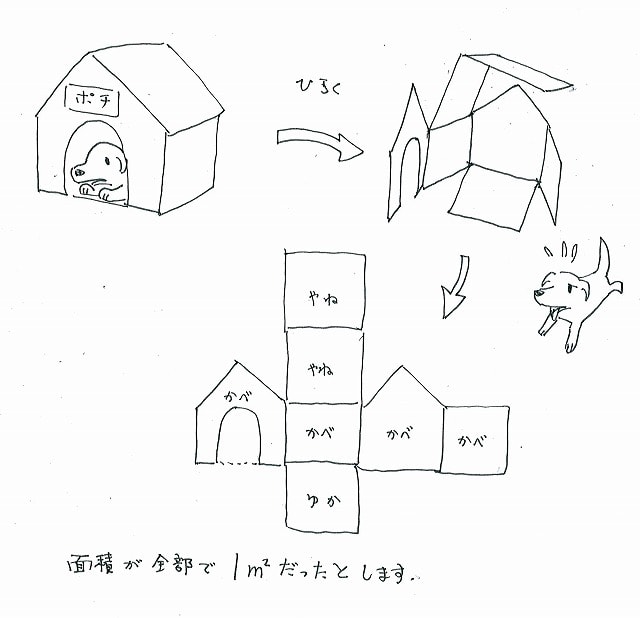

2.外皮性能

3.一次エネルギー消費量の計算

というプロセスを経て、断熱等級6の住宅がどのような水準なのかを見ていきます。

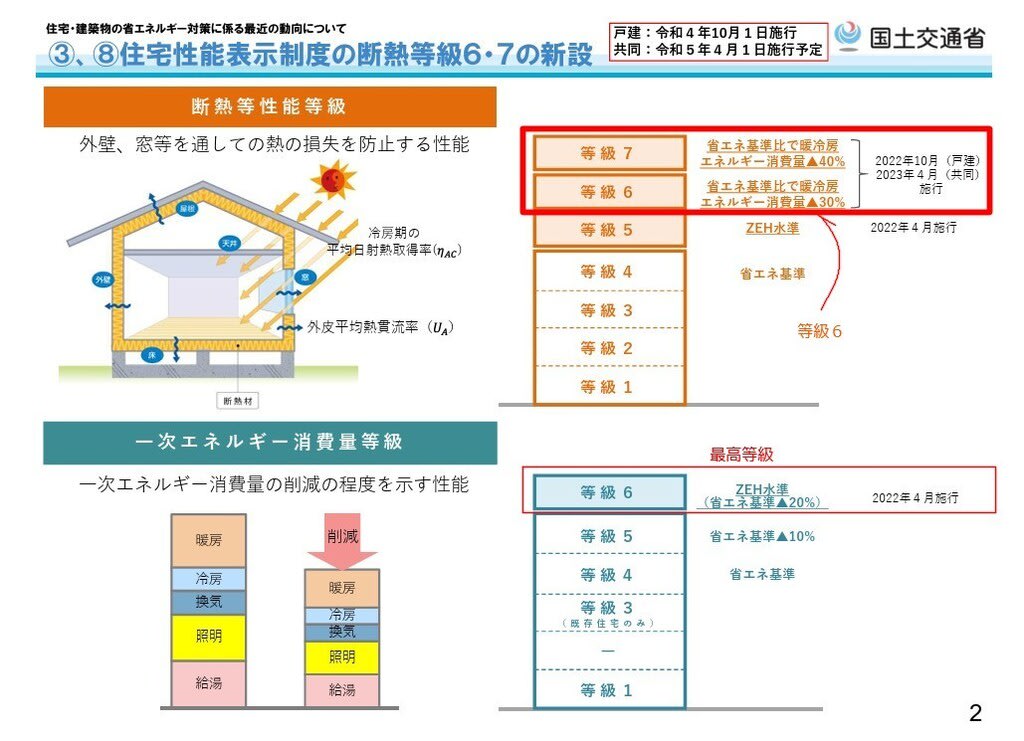

| 1.断熱等級6の「基準値」 |

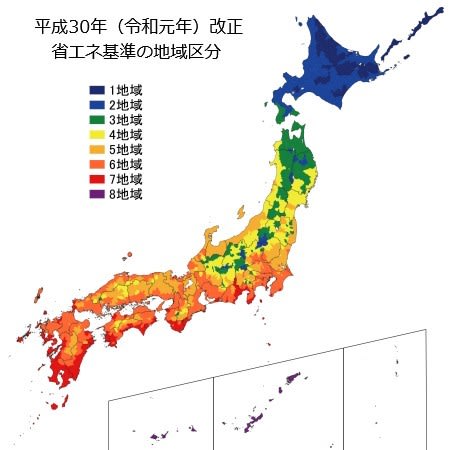

国交省の発表した資料より断熱等級6の水準を割り出します。

断熱等級6は定義がありますが、一次エネルギー消費量等級は等級6が最大で「ZEH水準」です。すなわち、

断熱等級6

一次エネルギー消費量等級6

という建物を想定します。(今後、一次エネルギー消費量等級の最大が更新される場合も考えられます)

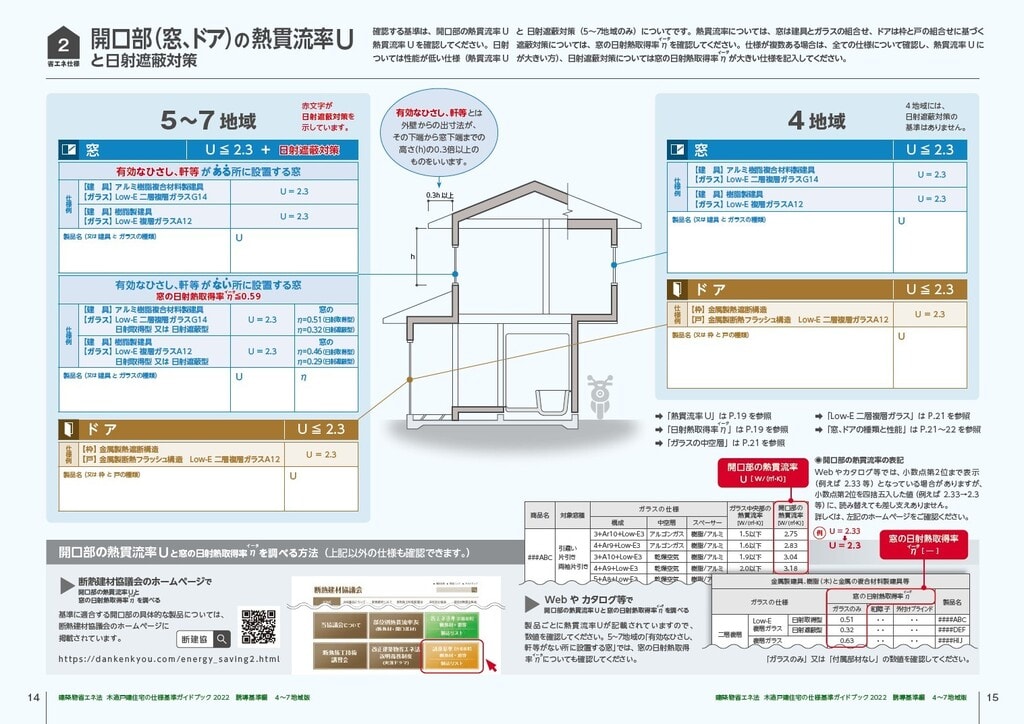

実際の外皮性能も国交省の資料より拾い出せます

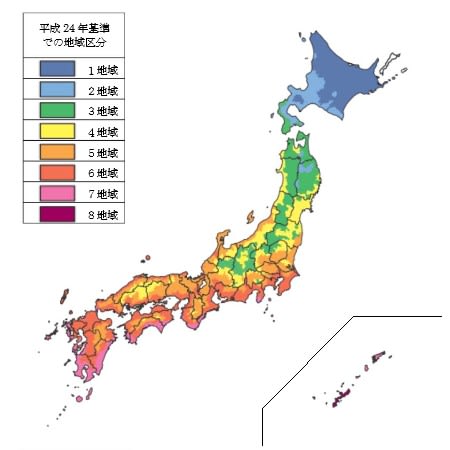

区分5の地域では、

UAが0.46以下

ηACが3.0以下

という基準となります。

また、一次エネルギー消費量はZEH水準が最大なので

BEI≦0.8

と設定します

| 2.外皮性能 |

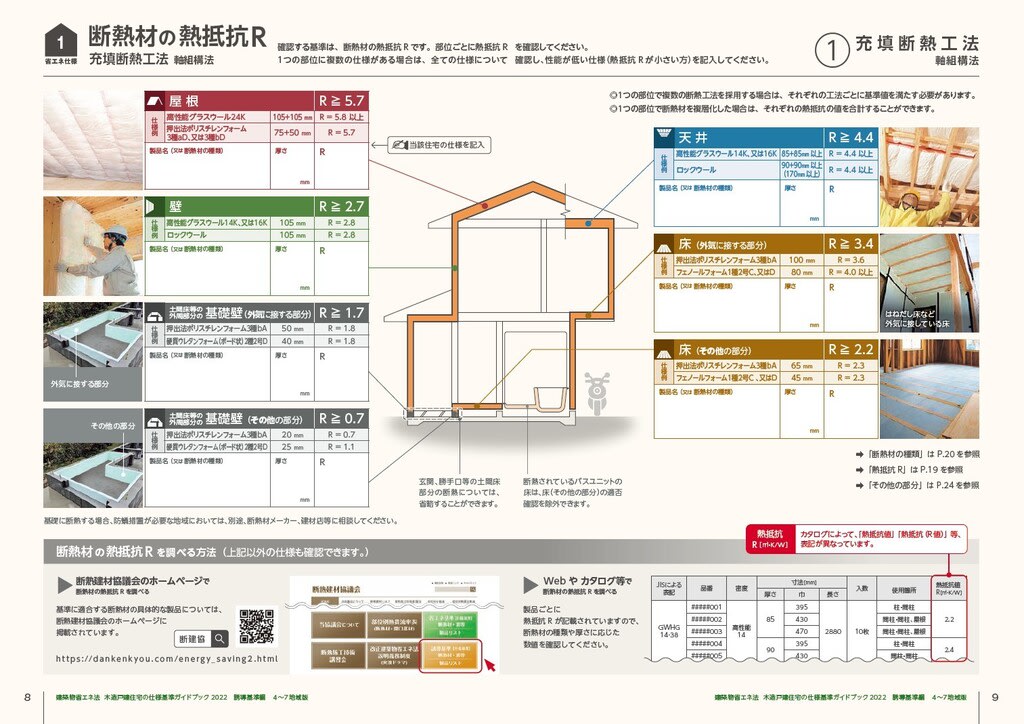

例のごとく、国交省モデルの各部位を魔改造して等級6を実現していきます。仕様は以下の通りになりました。

| 部位 | 断熱材 | 断熱材のR | → | 部位別のU |

| 天井 | 高性能グラスウール24kg品 105㎜を二重 | 6.0 | 0.16 | |

| 外壁 | 高性能グラスウール24kg品 105㎜ | 3.0 | 0.38 | |

| 床 | フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ 66㎜ | 3.3 | 0.4 | |

| 玄関 | YKKヴェナートD30 D2 窓なし | 1.79 | ||

| サッシ | YKK APW330(樹脂サッシ)アルゴンガス入り | 1.36 |

高性能グラスウール断熱材の厚みが105㎜を標準として使用することになります。

特に壁の場合は、中空層を設けなければならないため、柱の幅が120㎜(4寸柱)を使う事となり、関東圏のように105㎜や90㎜が主流となっている地域では柱を太くしなければならないハンデが出てきます。

雪国の場合は4寸が標準なので問題ないのですが・・

いずれにせよ、等級6以上のグレードを求めた場合、グラスウール断熱材を用いるのは、このあたりが限界となりそうです。

外張り断熱へ工法を変更したり、断熱材の材質を変更していく検討が必要でしょう。

サッシは、YKKの樹脂サッシ、断熱ドアを用います。

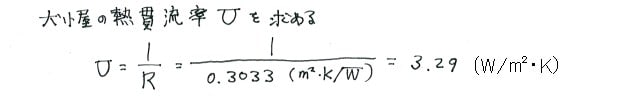

以上で、国交省モデルの部位に数値を当てはめ、UA値を計算すると・・

| 部位 | 外皮面積A | U | 温度差係数H | 貫流熱損失q | 損失率% |

| 屋根・天井 | 67.91 | 0.16 | 1 | 10.87 | 7.76% |

| 外壁 | 140.04 | 0.38 | 1 | 53.22 | 37.99% |

| ドア | 3.51 | 1.79 | 1 | 5.72 | 4.08% |

| 窓 | 28.71 | 1.36 | 1 | 39.05 | 27.88% |

| 床 | 58.8 | 0.40 | 0.7 | 16.45 | 11.75% |

| 基礎(外) | 8.65m | 0.91 | 1 | 7.86 | 5.62% |

| 基礎(内) | 8.65m | 1.14 | 0.7 | 6.90 | 4.93% |

| 合計 | 308.07 | 140.07 | 100% |

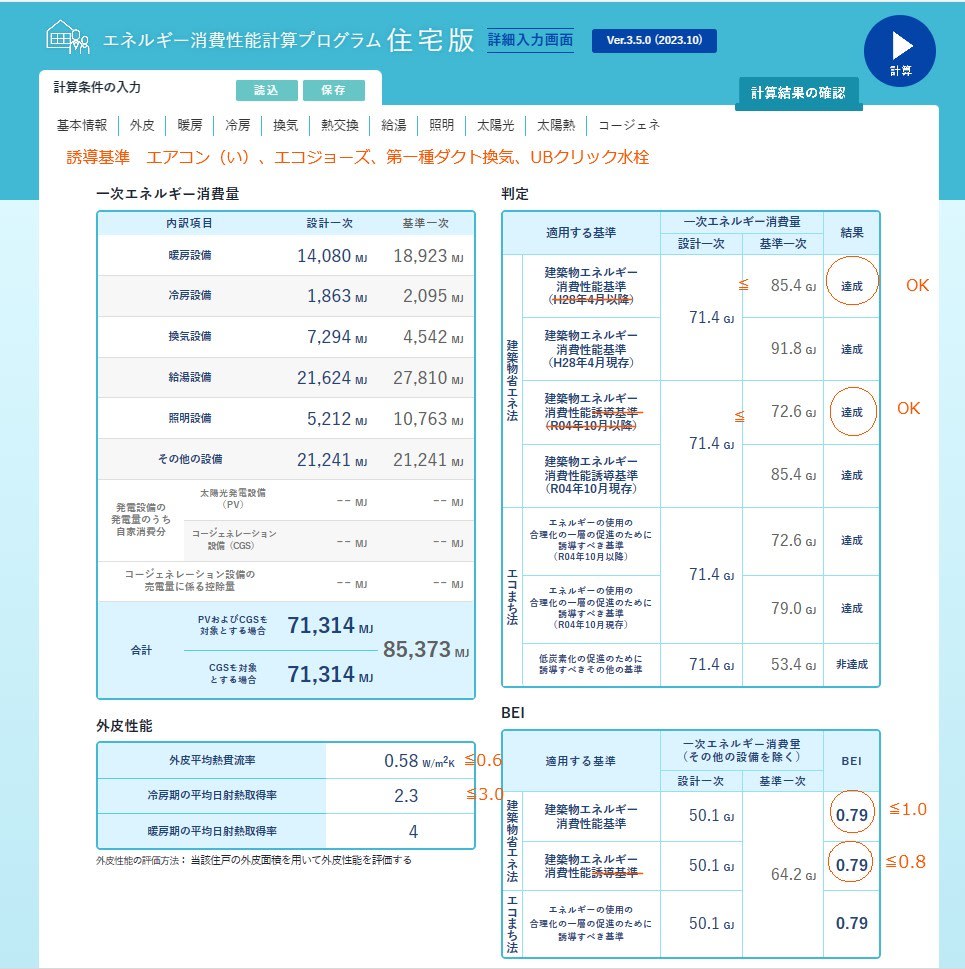

上記の表から外皮性能を計算すると

UA=0.45 ≦ 0.46 (5地域 等級6)

MC=6.78

MH=12.16

ηAC=2.20 ≦ 3.0 (5地域 等級6)

ηAH=3.95

UA値が0.45でギリギリクリアしていますが、グラスウール断熱材や樹脂サッシを用いた最大のスペックとなります。

これ以上の性能を必要とする場合は、サッシや断熱材の工法や材質を変更していく必要がありそうです。

それにしても、今までサッシから熱の大半が逃げていったのが、今度は外壁が3割以上を占めるようになりました。

つまり、断熱性能を上げる場合、まず外壁から手をつけていけば良い事になります。

省エネ性能を上げていく時のおおよその手順が分かれば、次のステップに移るのに楽になっていくわけです。

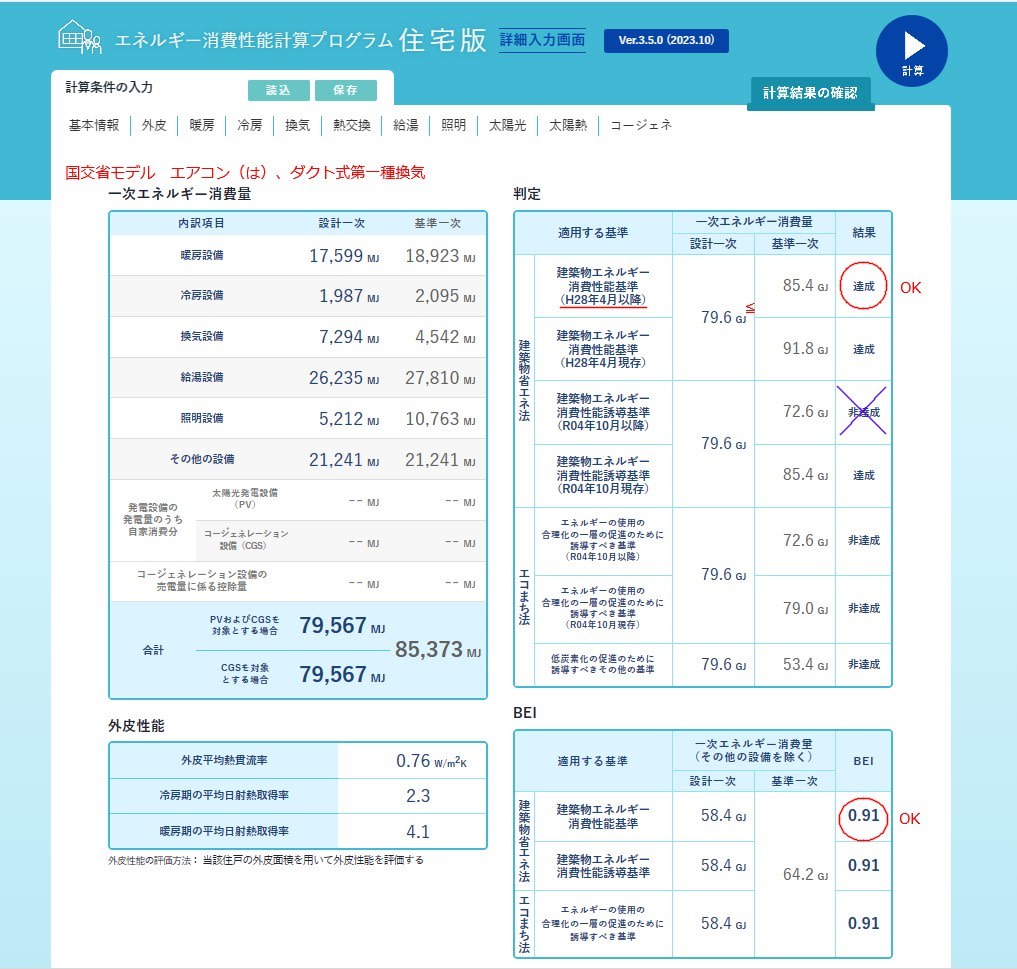

| 3.一次エネルギー消費量の計算 |

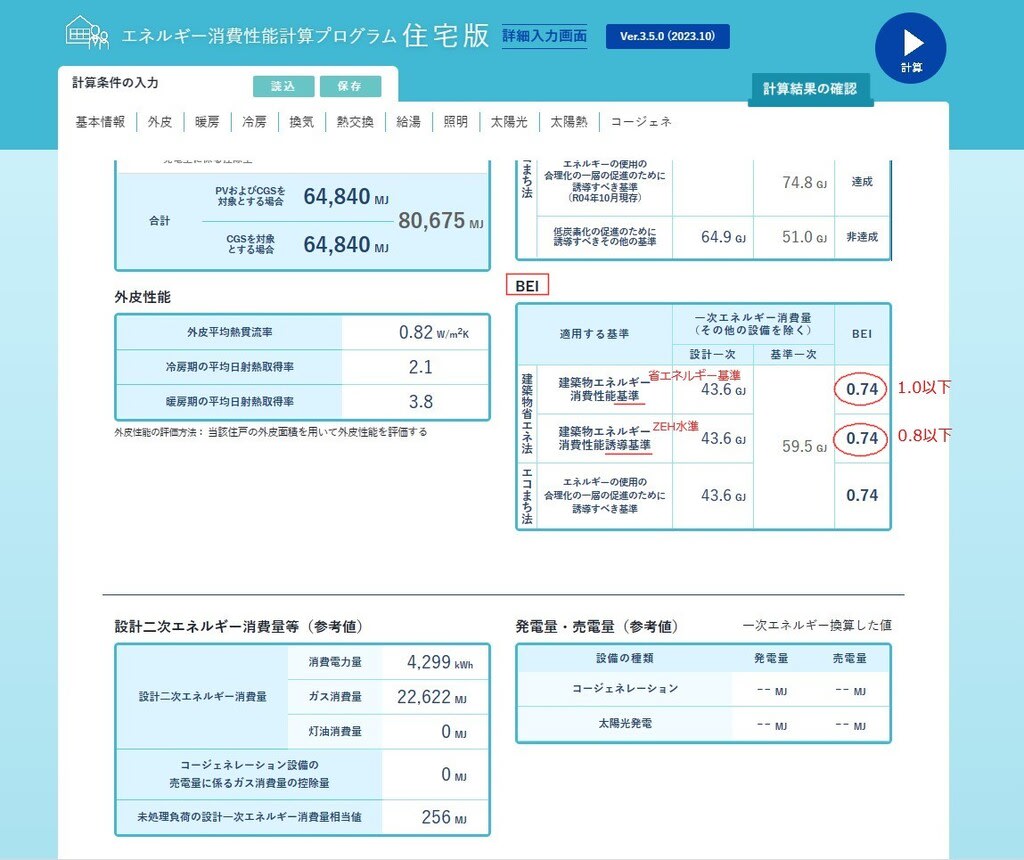

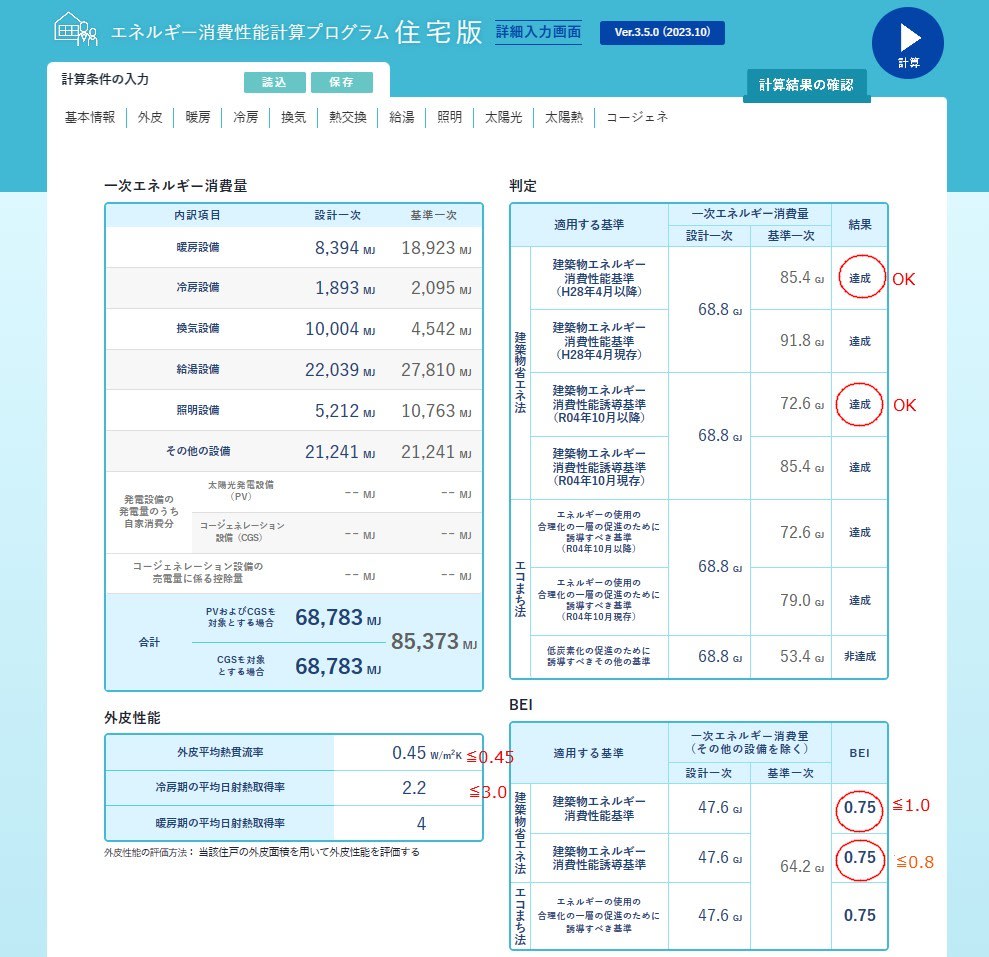

上記で求めた外皮性能を使って一次エネルギー消費量を計算します。

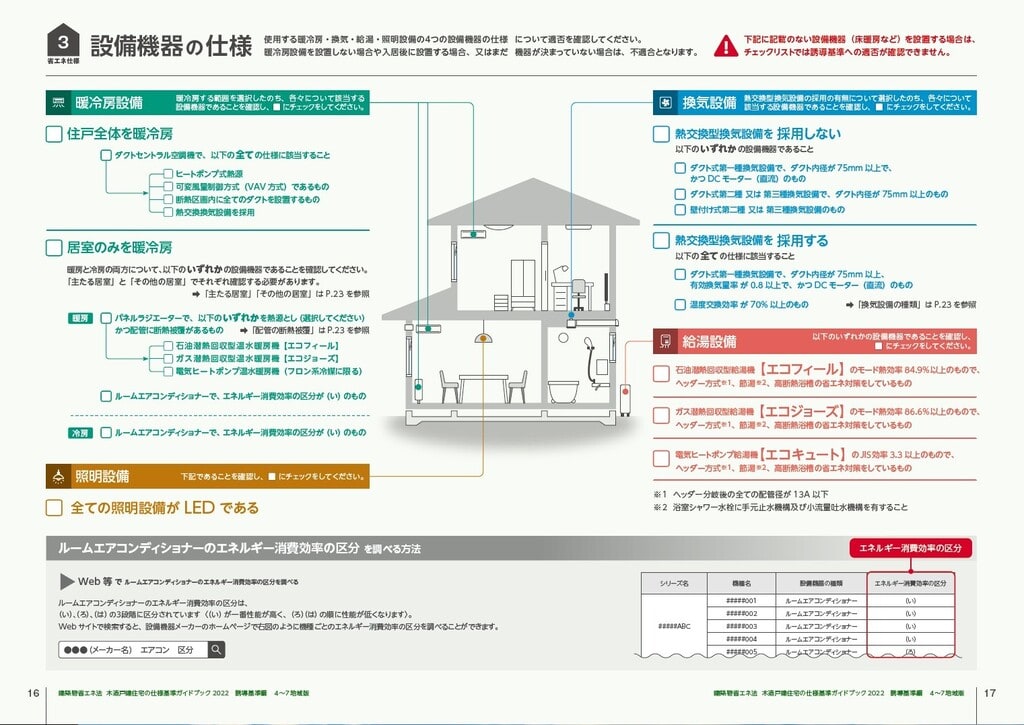

まずは、使用する設備機器を選びます。

| 設備 | 設備器具 |

| 冷暖房設備 | ルームエアコン(い) |

| 換気設備 | ダクト式第一種換気・熱交換 |

| 給湯設備 | 高効率ガス給湯器(エコジョーズ) |

| 給湯配管 | ヘッダー方式でない |

| ユニットバス | 高断熱浴槽+節湯式シャワー |

| 照明器具 | 全室にLED |

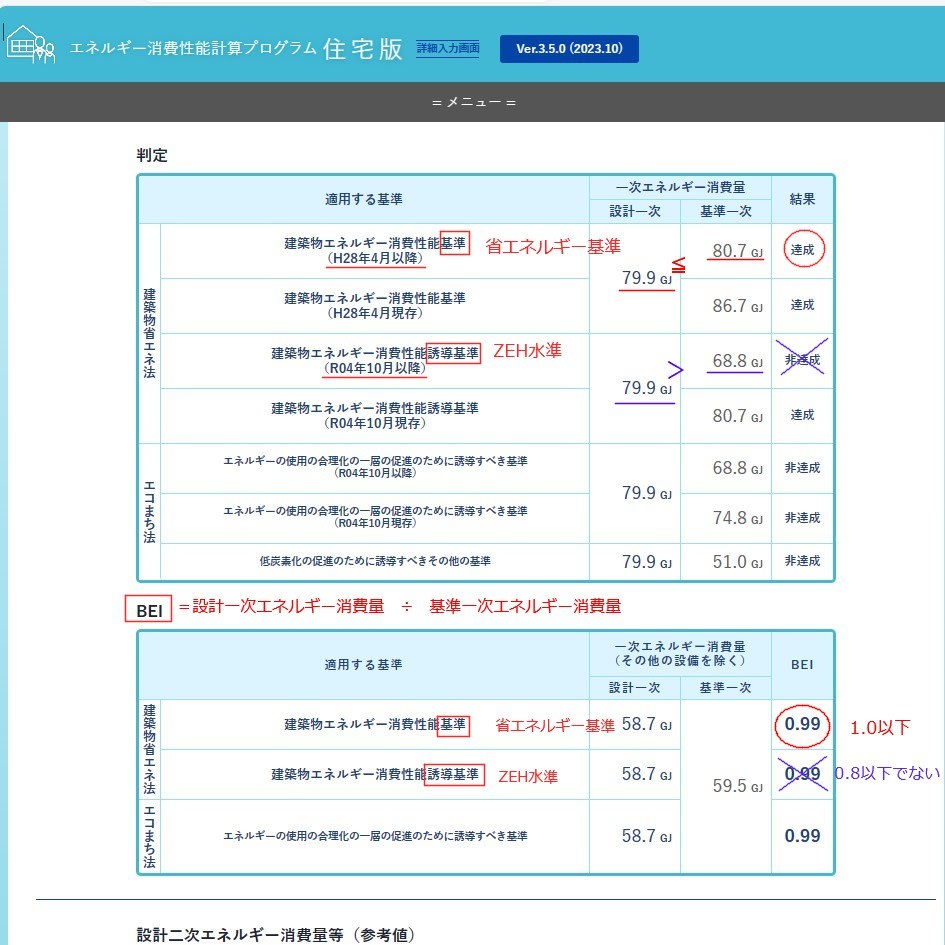

以上の条件で一次エネルギー消費量を計算すると、

BEIが0.75だったので、基準が0.7以下に設定されてくるとクリアできなくなります。

UA=0.45は等級6でも序の口の仕様なのでしょう・・

それでも一応、断熱等級6はクリアできました。次は等級7か????

もくじへ・・