工夫次第で大きな開口を取る事も可能です

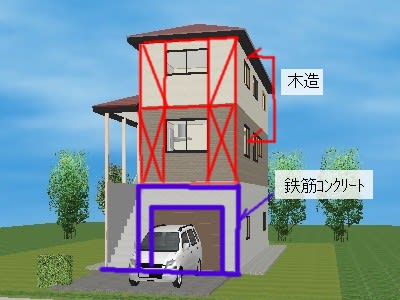

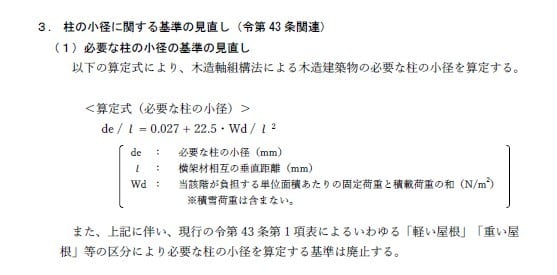

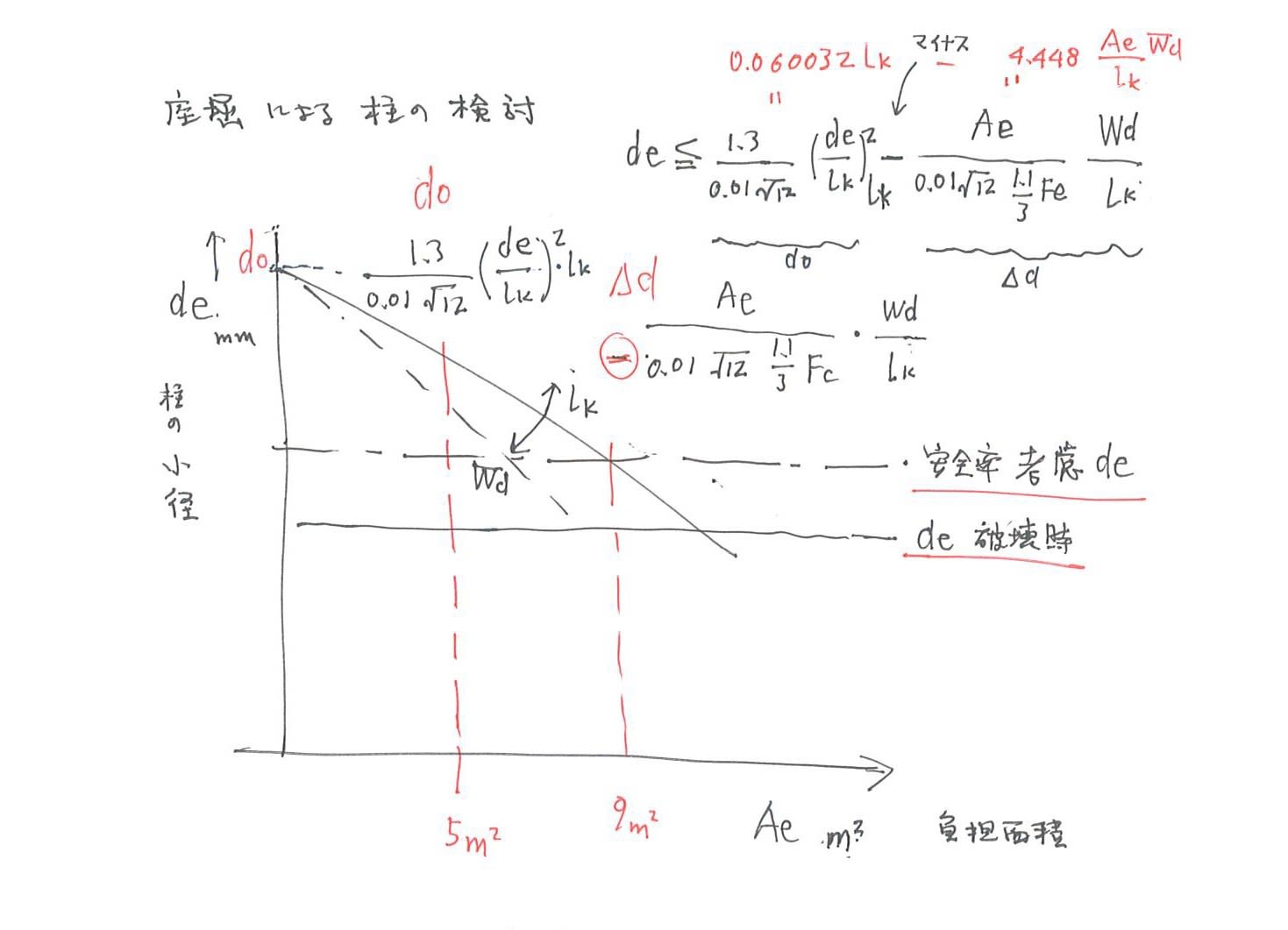

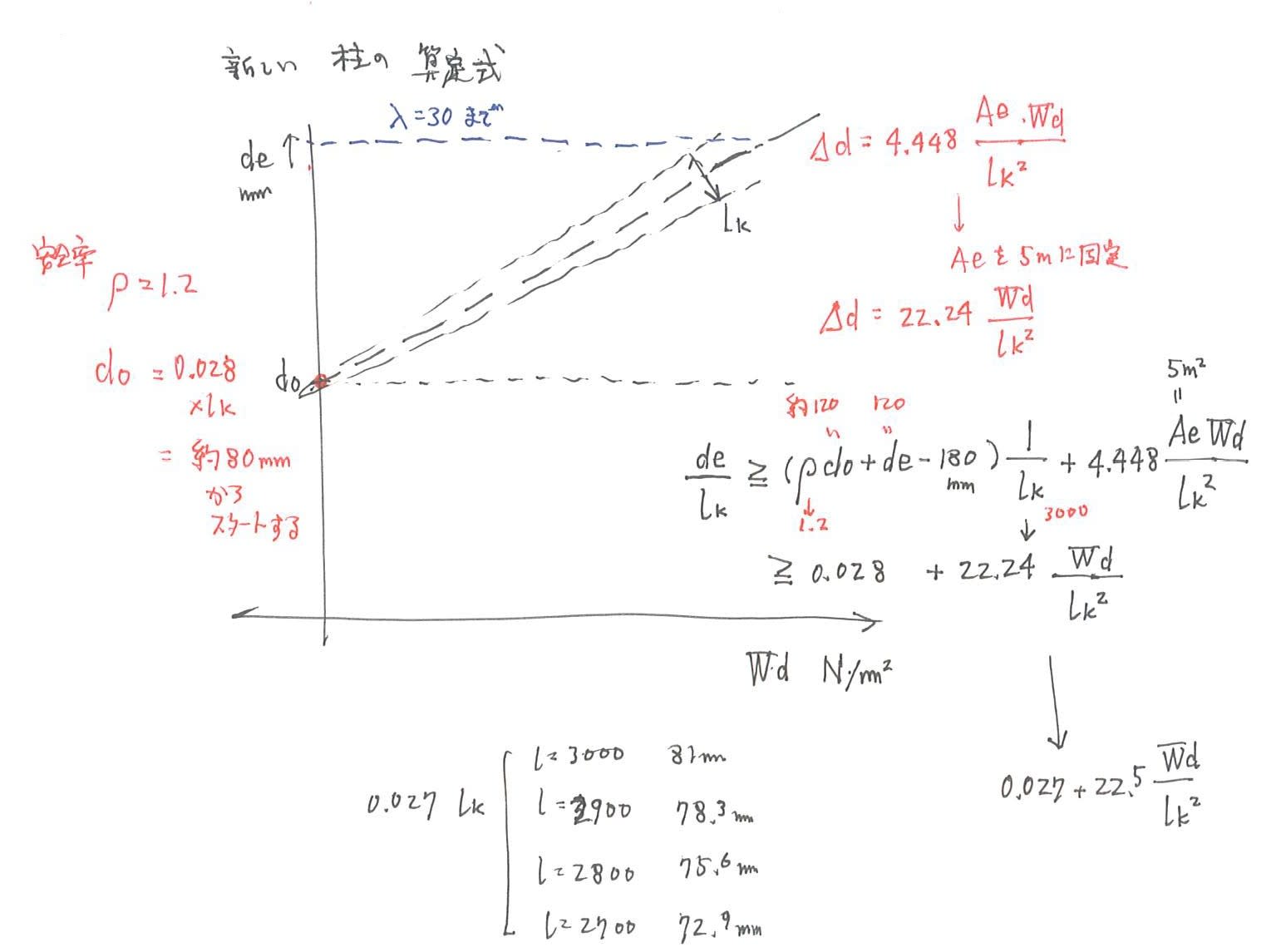

木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準の見直し(案)等の概要(令和5年12月版)の説明会が開催され、特に柱の座屈に関する大幅な変更がありました。

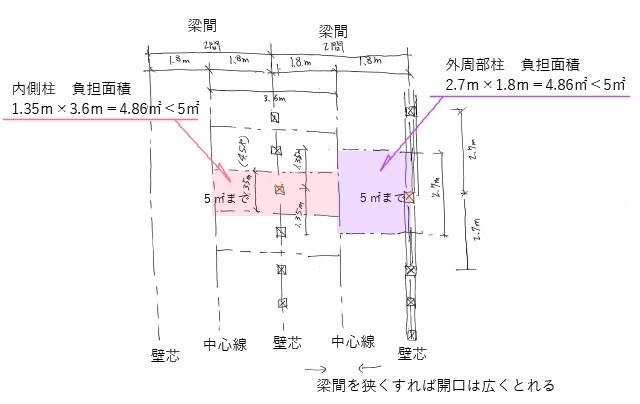

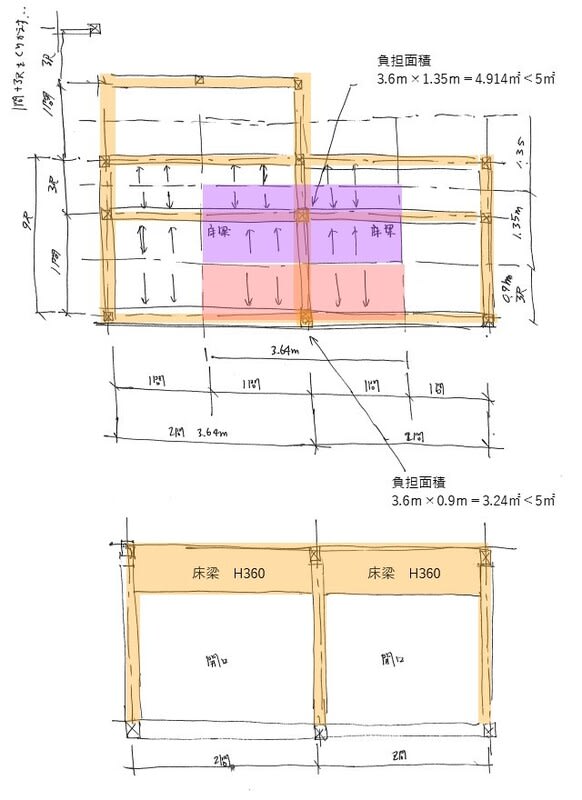

「早見表」を使った方法が手っ取り早いと思われますが、柱の負担面積が5㎡以下という制限がかかります。

「早見表」を使った設計を行う場合、柱の負担面積が5㎡以下の制限がかかります

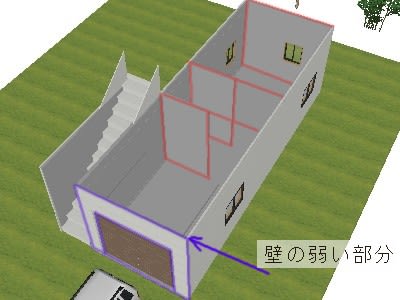

開口部は外周部で2.7m(9尺)以下、内側で1.35m(4.5尺)以下という制限がかかります(梁間が2間の場合)。

が、それは理論上の話です。

実際には、2階や小屋(屋根)梁が設けられ、その方向と力のかかり具合を調整すれば、意外に開口がとれます。

今回はその手法を2点ほど紹介します。

| ①受梁を入れる方法 |

開口部に受梁を設けて、そこで力を分散させます。この方法で2間(3.6m)まで開口を広げられます。

受梁を入れる方法

この場合注意しなければならないのは、2間開口をとった両側は1間以内に柱を設ける制限に変わったという事です。

9尺の間口を2ヶ所とれるところを、受け梁を使う事で、2間1ヶ所、+1間2ヶ所と形を変えたわけです。

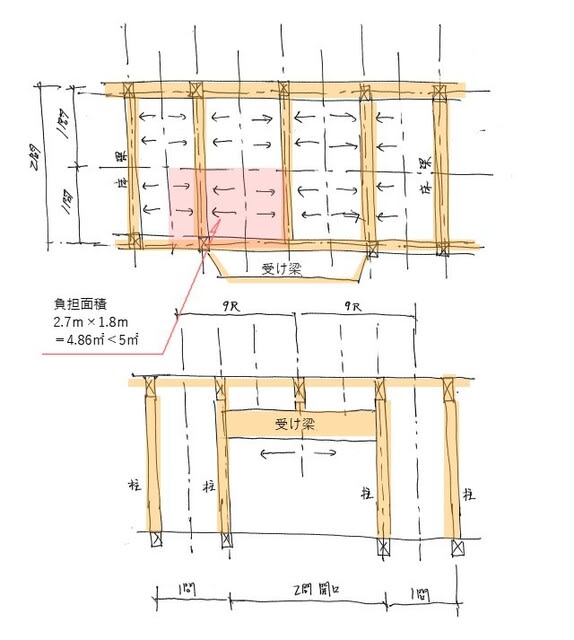

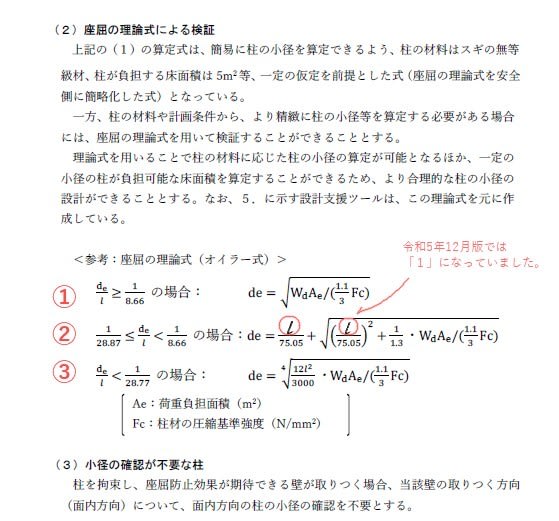

| ②床梁の方向を変える方法(6ー3ー6の方法) |

床梁の方向を変えて、そちらに力を分散する手法です。

床梁の方向を変える方法

実質、5㎡÷0.9m=5.5mとなり、最高5.5mまで間口を伸ばすことが可能です。

構造としては、床梁は最初の1本目は6尺飛ばしですが、2本目は3尺という制限がかかり、その次は6尺、次は3尺・・というふうに6-3-6の繰り返しになります。

なので、6-3-6の方法と名付けました。

部屋の真ん中に梁を受ける柱が立つので、ここに制限がかかってしまいます。

ここは間仕切り壁として、6帖が二間取れる形でもいいのですが、部屋の真ん中に柱を二本表しにして、全体で20帖の広間も提案が可能となってきます。

6-3-6の手法を使えば開口を大きくとった明るい広い部屋も実現可能です

部屋の中央に柱を2本設けてカウンターを作った例

| 構造の視点から設計を行えば可能性が広がります |

以上のように、柱の負担面積が5㎡の制約を受けても、工夫をすれば色々な事が可能となってくるわけです。

「表計算ツール」を用いた自由度のある設計をするのか、「早見表」を用いた制限のある仕様の中で工夫をするか・・

または「構造計算」で完全な自由設計とするか。

どの選択をするかは、設計士、工務店の考え方次第でしょう。

いずれにせよ、「ゆきぐに木造住宅設計法」には色々な手法を入れていこうと思っています。

もくじへ・・

本日も午前中の晴れ間から曇りベースに移り、夕方は雨です。

本日も午前中の晴れ間から曇りベースに移り、夕方は雨です。