猛暑にも関わらず、朝夕に草刈りをしています。もちろん、熱射病にならないように水分を取ったり30分ごとに日陰で休憩しています。昨日も夕方草刈りをしていると、私が熱射病にならないか心配なようで、見回り中の友達が寄ってきました。彼は民生委員で、定期的に地域を見回りしているのです。草刈りを止めて彼と立ち話をしました。偶然ですが、立ち話中に雄のカブトムシを捕まえました。そのカブトムシ、彼の孫用に差し上げました。

ところで日中の暑い時間帯(10:00~15:00)、木陰で農機具のメンテナンスをしていることが多いです。今回は、父親が10年位前に使っていた草刈機を持ち出してメンテナンスしました。2サイクルエンジンの草刈機です。その草刈機を持って、とても軽いことに気が付きました。機構上4サイクルエンジンより2サイクルエンジンの方が軽いのですがこれほどとは。

古い2サイクルエンジン草刈機のキャブレターを分解

古い草刈機のためかエンジンのかかりがとても悪いです。そのため、比較的故障が多いキャブレターの詰まりを想定してキャブレターを分解してみました。分解していると、黒く固形化した油が手や指に付きました。そのため、時々石鹸で手を洗いながら作業しました。気が付いたのはジェットニードル付近の汚れです。アルミの錆にも見えます。もしかして、ガソリンに水が入っていたためにキャブレター内に錆が出たのでしょうか。スチールたわしが磨いておきました。

取り外したキャブ キャブを何段かに分解 アクセルワイヤーを外す

結局どこが悪いのか分かりませんでした。そこで、キャブレター各部をキャブクリーナーを吹きかけて洗いました。そして、分解したキャブレターを組み立てて元に戻しました。最後にエアクリーナーのスポンジを取り付けて、カバーを取り付けてメンテナンス終了です。

ちゃんと治っているか、混合ガソリンを入れて始動ロープを引っ張りました。しかし、エンジンは掛かりませんでした。そこで、今度はチョークを入れて始動ロープを引っ張りました。すると一発でエンジンがかかりました。こんなものでしょう。夕方の草刈りに使いました。

キャブレターを取り付け エアークリーナーを取り付け

草刈機の調子がまた悪くなりました。山の下草を刈ろうと思い、ガソリンを入れ、刃もチップソーに変えました。いざ、草刈機のエンジンをかける直前に、プライマーポンプを押しました。ところが、スカスカするではありません。ガソリンタンクからガソリンが吸い上がりません。当然のことながら始動ロープを何度引っ張ってもエンジンは掛かりません。ついこの前、キャブレターを掃除・点検したばかりなのに、がっくりです。原因はプライマリーポンプのひび割れです。これはもう、交換修理しかありません。貴重な数時間を草刈機の修理に費やしました。

地べたに座って草刈機の修理、日差しが暑い!

2年前にもプライマリーポンプの交換修理をしたことがあります。最近、プライマリーポンプの故障が多いように思います。草刈機の製造メーカーが、耐久性のあるプライマリーポンプを採用していないのではないかと思います。安い部品しか使わないのではないでしょうか。プライマリーポンプや燃料ホースなどのゴム製品の経年劣化が早いように思います。

劣化して割れたポンプ 吸入口の取り外し キャブレターの取り外し

何種類かのプライマリーポンプのうち適合するポンプを購入しました。すぐに家に帰り、交換修理に入りました。いつものようにキャブレターを取り外して、ひび割れたプライマリーポンプを取り外しました。そして、新しいポンプに取り替えました。日差しは暑いし、手は油で汚れるし、やれやれでした。

新品に交換したプライマリーポンプ

修理したのは友達にもらった4サイクルエンジンの草刈機です。4サイクルエンジン草刈機は故障しやすいのでしょうか。4サイクルエンジンの構造上、カム機構が故障しやすいようです。10年以上前のことですが、使っていた4サイクルエンジン草刈機2台が共にカムが壊れて使用不能になりました。高速時の振動でカムが故障するようです。2サイクルエンジンの草刈機はカムがないためか、経験上故障が少ないように思います。

アクセルワイヤを取り付け カバーを取り付けて修理完

かねてから、カーナビ,ETC,ドライブレコーダーを車に取り付けたいと思っていました。カーナビはスマホを取り付けることで解決しました。残り二つのうち、思いがけずドライブレコーダーを取り付けることになりました。先日のバッテリー上がりのドタバタがきっかけで、任意保険を変えることにしました。その任意保険の中に、ドライブレコーダー付きがありました。ドライブを見守ってくれる上に、安全運転を続けると保険料が下がるとのこと。これにしました。契約後数日してから、ドライブレコーダーが届きました。さっそく取り付けてみました。すると、

バックミラー付近に取り付けたドライブレコーダー

うるさいほどにドライブレコーダーが喋るのです。運転を始めるとほぼ毎回、前回の安全運転度を喋ります。良いとA判定、悪いとC判定です。どういう訳か、まだB判定はありません。そして、曲がりくねった道を運転すると、誤判定なのか「急ハンドルに気を付けましょう」などと喋ります。少しばかり、うっとおしいです。ただ、自分の運転を見守っているようなので、しばらくはこのままにしようと思います。あと、ETCを取り付けるかどうか迷っています。私はあまり高速に入らないのですが、たまに入ると料金の支払いで車外に出なければなりません。今後、高速に入る予定が決まったら取り付けようかと思います。

届いたドライブレコーダー 床下に線を這わす シガレット電源に接続

郷土館で仕事をしていると、思いがけずY君がやってきました。そして、少しばかり型が古い電動チェーンソーを持ってきました。チェーンソーを動かしても、なかなか木が切れないとのことです。その刃を見ると、錆びていて刃がだいぶ摩耗していました。チェーンソーの刃は丸ヤスリで磨くのですが、長年磨いていると刃先が後退して刃先が無くなります。その結果、切れなくなってきます。私が持っているのはガソリンエンジンのチェーンソーです。やはり刃が摩耗したことがあり、3年前にチェーン刃を交換したことがあります。

チェーン刃を取り外すため、ガイドバーと保護カバーを外す

私はエンジンチェーンソーを2台持っています。片方が故障したときに、もう片方が使えるようにとのことです。ただ、混合ガソリンのためか、長い間使っているとキャブレターの故障が多くなりがちです。そのため、この次に購入するならば電動チェーンソーにしようかと思っています。ただ、100V電動なのか、蓄電池式が良いか迷っています。山の中では蓄電池しか使えないのですが、どの程度電池がもつのか心配です。

修繕するチェーンソー 摩耗したチェーン刃 ガイドバーを外す

最近、蓄電池式の電動工具が増えています。例えば電動ドリルですが、35年位前に初めて100Vの電動ドリルを購入しました。今でも、シイタケ菌を植菌する穴を開けるなどに使っています。利点は力が強いことです。一方、5年位前に蓄電池式の電動ドリルを購入しました。力はやや弱いものの、場所を選ばないため野外でよく使っています。蓄電池式の電動カンナ、電動草刈機、電動グラインダ、電動ノコギリなどを買おうか買うまいか悩ましい日々です。

摩耗したチェーン刃を取り外し 取り外したチェーン刃

修理途中だった蓄音機を直しました。前回、蓄音機を分解して故障個所を調べました。主な故障個所は次の通りでした。①ターンテーブルが回転するとごとごと音がする。②ラッパ管に穴が開いており音が抜ける。③ピックアップ部がグラグラしてターンテーブルに当たり摩擦音が発生する。

これらの故障は、経年変化で故障した箇所と素人が直そうとして逆に傷つけた箇所と思われます。素人が直そうとした形跡がよく分かるのは、ネジの大きさや種類がバラバラだからです。手持ちのネジをとりあえず使ったと思われます。そして、塗装が醜いことです。特にラッパ管の目張りにコールタールが使われていることです。

修理完了の確認のため、SP盤レコードを鑑賞

最初にラッパ管の穴をふさぎました。ラッパ管全体にコールタールが塗られているため、紙を貼ってもすぐに隙間が空いてしまいます。そこで、布地のガムテープを張ってみました。しばらく押し付けていると、完璧ではないものの隙間がふさがりました。続いて、ピックアップ部のグラグラを直しました。このグラグラは以前修理した方も困ったようです。醜い修繕が施されていました。合わない大きさのネジが使われていたのです。さらに、ターンテーブル台を固定する横板が外れていました。合うネジを探して強めに押し込んでおきました。横板のグラグラは接着剤を付けて固定しました。

ラッパ管の穴をふさぐ 横板を接着剤で固定 ネジを強めに押し込む

さて、一番困ったのはターンテーブルが回転する時の金属音です。原因は、調速機の回転を安定化する革が擦り切れていたことです。そのため、金属と金属がが擦れて音が出ていたのです。革がすぐに手に入らないため、手に入るまで応急処置をしておきました。革ではなく綿紐を取り付けておきました。これでだいぶ改善されました。修繕後、SP盤レコードを載せて曲を聞いてみました。まだ少し雑音が出ますが、だいぶ改善されました。今回はこれで良しとしました。

数日前に面白いことがありました。友達から電磁治療器の修理を頼まれました。故障個所を調査しようと、試しに100V電源に繋ぎました。ところが、ちゃんと動作するではありませんか。原因は、その友達の家の100Vコンセントに電気が来ていない故障でした。治療器の故障を信じて、最初から分解しなくてよかったです。

ピックアップ先端部を取り付け 革が擦り切れた調速機の回転部

仕事が忙しかったり天候が悪かったりしたため、ハーベストのベルト交換作業が遅れていました。ようやくベルトを交換する時間を取れました。耕運機のベルト交換は何度も経験済みですが、ハーベスタは初めてです。一番困ったのは、長いベルトを交換する時にベルトを緩める箇所が分からなかったことです。二ヶ箇所も緩める箇所があるとは思いませんでした。

そんなこんなでベルトを交換後、最初に脱穀したのは砂糖モロコシです。砂糖モロコシの穂は箒にすることができます。ところがハーベスタの力が強すぎたのか穂がかなりちぎれてしまいました。これでは箒にできるかどうか分かりません。その後、残していた麦を脱穀しましたが、これまた穂先がちぎれて無くなりました。回転数を調整する必要があります。小麦の脱穀をする初夏までに最適回転数に調節しようと思います。

試しに砂糖モロコシの穂を脱穀するも、残念!

緩める二ヶ箇所を除けば、比較的スムーズにベルト交換できました。ベルト交換後、エンジンを回しながらプーリーに油を差しました。ところで、10年以上前に東京で使っていたハーベスタは旧式でとても古いものでした。修理しながらだましだまし使っていました。今考えれば骨董の部類に入る農業機械でした。今のハーベスタは左右のキャタピラで前後左右移動します。しかし、私が使っていた旧式ハーベスタは左右のキャタピラは前後しか動きませんでした。前輪を左右に振って動く方向を決めていました。私が何度も修理したこともあり、思い出のあるハーベスタでした。

回しながら油を差す 箒でゴミを掃除 ベルトのテンション調整

ところで、このハーベスタはディーゼルエンジンで動きます。寒い時は始動がめんどうです。エンジン内に少量のガソリンを溜めて、寒い時にガソリンを少し吸入口に入れるようです。しかし、どこにガソリンを溜めるのか場所が分かりません。これから暖かい季節になるので始動困難になることはないと思います。来冬までにその場所を探しておこうと思います。今のところ、暖かい日は機嫌よく始動するディーゼルエンジンです。

保護カバーを取り付け終わる 残念なサトウモロコシの穂

使い込まれた古い蓄音機が郷土館に持ち込まれました。あちこちがガタついています。まずは一つずつ動作具合をチェックしました。まずは、レコードを載せる円盤(ターンテーブル)がどこかで擦れるようでギシギシと音がでます。音の周期から円盤が偏心しているのに違いありません。次に、音を拾うピックアップを引き出すとレコードに接触しまいます。そして、回転するレコードが次第に止まってしまいます。ピックアップの根元がぐらぐらしてすることが原因です。ちなみに、ゼンマイを巻き取るレバーは正常に回せます。そして、ピックアップを軽く持ち上げると音が出ます。続いて、蓄音機を分解してみることにしました。

根元がぐらぐらするピックアップ、回転するレコードに接触

分解するためには、あちこちのネギを取らなければなりません。そのネジの規格がバラバラでした。何度か修理したようですが、その都度手持ちのネジを使ったようです。困ったのは、昔のネジはほとんどすべてマイナスネジです。今のようにプラスネジではないため、ネジが回しずらいこと。それでも何とか蓄音機を分解することができました。

角が擦れた蓄音機 ピックアップ用鉄針箱 ゼンマイを巻き締め

分解して一番驚いたのは、ピックアップの音を拡声する装置がコールタールのようなものが塗られていたことです。そして、拡声装置のラッパ部に大穴が開いてしかもつぶれていたことです。このような穴が開いていると音が抜けてしまいます。そして、レコードから拾った音が拡声できなくなります。これは何かでふさぐしかありません。また、機械部は調速器の動きが滑らかではありませんでした。摩耗が見られました。最低限油を差すなどの処置が必要です。ちなみに調速器の役割は回転速度を一定に保つ働きがあります。

大穴が開き、つぶれた拡声部 動きがなめらかでない調速器

東京に住んでいた頃、八王子市の里山農業クラブのお手伝いを時々していました。農機具が壊れた時に修理して差し上げたこともありました。インターネットで検索できるので、今でも活動しているようです。そのクラブは米作りの他に、地元伝統の六目籠作りの継承や普及活動をしていました。私は時々、その六目籠作りのお手伝いしていました。今回その六目籠作りを思い出して作ってみることにしました。その六目籠作りに必要な鉈を久しぶりに研いでみました。また、笹を割る笹割り機がだいぶ錆びていたため錆取りしました。なお、私はその里山農業クラブの田んぼの隣にある田んぼで、幼児,小学生,中学生,高校生,そして大学生のために、米作りを中心とした農業体験支援をしていました。

最初に荒砥石で刃こぼれ等を直し、次に中砥石で丁寧に研ぐ

笹細工につかう鉈ですが、これは奥多摩地区に残っていた鍛冶屋の古老にいただいたものです。元々は石臼の目研ぎ用の槌を注文したのがきっかけで、その古老と親しくなりました。なお、石臼の目を手で研ぐことができるのは、全国で私を含めて数人ではないかと思います。ところで、その鉈を研いだのは10年以上前の事です。少し錆が出ていたので綺麗に研ぎました。研げたことを確認するため、笹の皮を剥いてみました。

研ぐ前の鉈(少し錆) 研いでいる鉈 研ぎ終わった鉈

鉈を研ぎ終わると、笹割り機の錆取りをしました。これまた10年以上使っていなかったため全体に錆が出ていました。すべての錆を取るのは無理だと判断して、竹を六つに割る刃だけをヤスリで磨きました。これまた、笹を入れて押し込むと綺麗に六等分に割れました。あとは、笹細工に使える笹を探す必要があります。我家の山には笹がうんざりするほど生えています。どの笹が使えるか、いろいろ割って試そうと思います。

研いだ鉈で、笹の皮を薄く剥ぐ 笹割り機をヤスリで研ぐ

足踏みしながら風をおこすふいごが悪いことは分かりました。今回はふいご部分を調査しながら、鍵盤をいったん分解することにしました。鍵盤の数を数えると61個ありました。これは半音を含めて61種類の音を出せることを示します。鍵盤を外すにあたって一番の課題は、修理後に鍵盤を元に位置に正確に戻せなければならないことです。鍵盤の根本を見ると、斜めに筋が引かれています。これは元の位置に間違いなく戻す工夫です。しかし、経年変化で筋が細く見えにくいため、高い音から順番に鉛筆で番号(01から61まで)を振っておきました。その後、この順番に沿って全ての鍵盤を取り外しました。

高い音から順番に、半分ほど鍵盤を取り外したオルガン

ピアノは今でも演奏されているため、修理や調律を専門にしている職業があります。また、少ないとは言えパイプオルガンを修理する方もいると思います。しかし、足踏みオルガンが使われなくなった今、修理する方はまずいないと思います。そのため、痛めないように時間をかけながら、また虫食いで傷んだ部品は作り直すなどして修理しようと思います。

番号を振った鍵盤 鍵盤抑えネジを外す 鍵盤下はゴミだらけ

すべての鍵盤を取り外すと、予想はしていましたがゴミや埃が散乱していました。紙なのかフェルトなのかわからない屑がたくさんありました。フェルトは羊毛から作られているため、虫が食い散らしたのかも知れません。鍵盤を取り去ったオルガンを見ると、鍵盤があった場所に竹ひごのような突起がありました。押すとバネで元の位置に戻ります。この竹ひごを押すと、リードに空気が流れて音が出るのではないかと思います。とにかく修理の前に、ゴミや埃を取り去らなければなりません。

鍵盤があった場所は埃だらけ 鍵盤は箱に入れて保管

持ち帰った古い足踏みオルガン、オルガンとしての機能は全くダメでした。足踏みしてもほとんど音が出ません。足踏みしてもスカスカして、空気を押している感じがしません。どこからか空気が漏れているのに違いありません。おそらく足踏みする部分がふいごとして機能していないようです。おそらくジャバラ部分に穴が開いているのではないでしょうか。また、鍵盤を押してみましたが、いくつかの鍵盤は押しても基に戻りません。つまり、跳ね上がらないのです。故障個所が満載のオルガンです。そして驚いたのは、手の届かない内部に古い譜面が密かに入っていました。70年位前に習っていたのでしょう、幼い字で譜面に音符の呼び方「どれみふぁ・・」が書いてありました。・・・・この古いオルガン、気長に一年位かけて修理しようと思います。

後ろの板を外した古いオルガン、ふいご部分が露わに

まずはオルガンの前後の板を外しみました。すると、木ネジがすべて平ネジでした。何十年ぶりかに回す平ネジです。力を入れて、しかも丁寧に回さないとネジ山をつぶしてしまいます。ネジを回していると、たくさん開いた極小の穴から粉が湧き出てきました。長年の間に虫に入られて食われたようです。板を取り出すと、最初に目についたのは泥バチの巣です。虫の気配はなく。相当昔に巣作りしたようです。

平ネジを丁寧に回す 板をそっと取り外す 内部に泥バチの巣

続いて、オルガン内部に古い童謡の譜面を発見しました。その譜面上に、幼い字で音符の呼び方「どれみふぁそ・・」が書いてありました。このオルガンは、今は亡き八十歳位の方が所有していたオルガンと聞きました。音楽の先生をしていたそうです。その方が、幼い頃にこのオルガンで音楽を一生懸命に練習したのでしょう。昭和20年代の頃だと思われます。その時の譜面が、なぜかオルガンの中に密かにしまわれていたのです。ちなみに、このオルガンの製造年は昭和14年です。

幼い字で音符の呼び方 壊れた鍵盤がぎっしり並ぶ

JR田布施駅に近い郷土館には二台の自転車があります。観光協会の事務局がが郷土館にあった頃の置き土産です。この自転車の目的は、町内を乗り回って観光を楽しんでもらうためでした。ところが、何年か前に観光協会が移ってからは、自転車目的の観光客がとんと来なくなりました。使われなくなった自転車、久しぶりに乗ってみようと郷土館から出してみました。すると、タイヤがペッタンコ。空気を入れても、すぐにすーすーして空気が無くなります。これでは、ちょっとしたお使いに使えません。何十年かぶりにパンクの修理をしてみました。

新しい虫ゴムを被せて修理完了

最初、タイヤ内部のチューブに穴が開いているのかと思いました。確認するため、空気入れでタイヤに空気を入れました。すると、かすかにすーすー言う音が聞こえてきました。タイヤに耳を近づけて耳を澄ませると、どうも空気注入口から音が聞こえてきます。子供の頃のパンク修理の経験から、すぐに虫ゴムが傷んでいるのではないかと思いました。そこで、DIYのお店で新しい虫ゴムを購入しました。

前輪がペッタンコ タイヤがスカスカ 空気を入れてみる

念のため、空気を少し入れて空気注入口に石鹸水をかけてみました。すると、漏れた空気でシャボン玉のように膨らみました。子供の頃に何度もパンク修理した経験が役に立ちました。無駄にタイヤのチューブを外さなくてよかったです。今の子供達は自分でパンクなどの修理ができるのでしょうか。DIYのお店で自転車修理キットを売っていましたので、今でもパンク修理する人がいるのでしょう。

漏れた空気で膨らむ 右の新しい虫ゴムに交換

農具と言うと、クワ,鎌,ジョロ,スコップなどの道具を思い出します。しかし、畑との間を往復する時に欠かせない道具が一つあります。一輪車です。私が子供の頃は猫車と呼ばれる木製の一輪車がありました。クワなどの道具と一緒に幼児だった私を載せて、祖母は猫車で畑までよく運んでくれました。猫車の先頭に座っていると、心地よい振動と共に景色が左右に分かれて去っていきました。私が5歳の頃の思い出です。猫車はいつしか鉄製の一輪車になりました。今回車輪がパンクしたため、新しい車輪に交換しました。

新しい車輪になった愛用の一輪車

虫ゴムを見たり、空気入れで空気を入れたりしましたが原因が分かりません。空気が抜ける音だけが聞こえます。10年近く使っているため寿命なのかもれません。よく回ってくれました。暇なときにチューブを外してパンク箇所を調査してみようと思います。今回はパンクしない車輪を新しく購入して交換しました。チューブではなく発砲スチロールのような緩衝材が充填してあるのではないかと思います。

パンクした車輪 車輪の軸を外す 取り外した車輪

車輪の交換方法ですが、最初に車輪の中心軸を固定するピンを取り外しました。そして、軸を横にずらして取り外しました。すると、車輪が一輪車から外れます。次に新しい車輪に軸を取り付けまし。その軸を一輪車に取り付けました。これで車輪の交換は完了です。試しに畑まで動かしました。タイヤが硬い車輪でしたが快適に回りました。これで、今後10年間位は快適に一輪車が使えると思います。

新しい車輪とその軸 新車輪と軸を一輪車に取り付け

電圧値を測定する時にはデジタルテスターで良いのですが、電圧の変化をリアルタイムで見る時にはアナログのテスターが欠かせません。ラジオ修理などにいつも使っている愛用のアナログテスターが壊れてしまいました。接触が悪いようでメーターがふらつくのです。どの場所の接触が悪いのかそのテスターを分解してみました。すると、測定するコードの根本が切れかかっていました。

切れかかっていたコードの根本を修理

切れかかっているコードをいったん切断しました。そして、コードを新しくむき出しにした両端を半田付けしました。その後、ビニールテープで絶縁しました。この修理でメーターがふらつくことが無くなりました。古くさいアナログテスターなのですが意外にも役に立ちます。特に役立つのは、電圧の変化をメーターの振れ方で測定できることです。このアナログテスターとデジタルテスターの違いを知って使うことが大切です。

切れたコードの根本 コードを半田付け ビニールテープで絶縁

4年ほど前に石臼の取っ手を修理しました。その後、石臼の製粉能力が落ちてきたように思います。今回久しぶりに石臼を修理(目立てなど)して調整し、製粉能力を回復することにしました。石臼が日常的に使われていた明治・大正時代は、数年に一度必ず修繕していました。当時は石臼を修理できる職人がいましたが、今そのような方はいるでしょうか。30年以上前に山梨県の雑穀などの山村農業調査中に古老から石臼の修理方法を学びました。また、店をたたんだ古い鍛冶屋さんから、石臼の目立て用金槌をいただきました。まさか今、その技術を郷土館の石臼修理に生かすことになろうとは思いもよりませんでした。石臼の修理は次の工程で行います。

石臼をひっくり返して上臼と下臼を分離、付着した粉を掃除機で吸引

最初、石臼が置いてある台に散らかる粉を掃除します。今回は掃除機でその粉を吸引しました。その昔は、刷毛で粉を寄せるようにして取り除きました。続いて、下臼の上に乗る上臼を取り外します。重いので注意して外します。下臼には製粉途中の粉が残っていますので、同じようにして取り除きます。粉を取り除くと、下臼の中心の芯棒を取り外します。

石臼周りの粉を取り除く 上臼と下臼を分離 下臼の芯棒を取り外す

これからが石臼の修理の一番難しい所です。それは摩耗した上臼と下臼の溝を再生する工程(目立て)です。石臼用の金槌(無ければロックハンマーで代用可)で、溝に沿って軽く打ちます。リズミカルに軽く叩くようにすることが肝心です。打っていると、極小の石粒が顔に飛んでくることがあります。そのため防護メガネが必要です。グラインダーで溝を掘った石臼を見たことがありますが、もうその石臼は使い物になりません。グラインダーなどの道具を使うことは厳禁です。

下臼に残った粉を取り除く 下臼と上臼の溝を再生

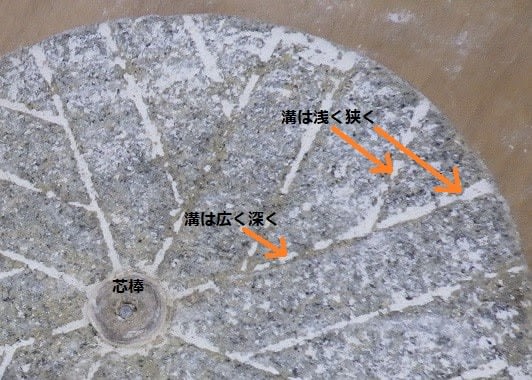

溝の再生ですが、石臼の中心部はやや広く深くします。逆に石臼の周辺部はやや狭く浅くします。そうすることによって、石臼の周辺部に押し出された粒はより細かく製粉されます。石臼によっては周辺部に溝がないものがあります。つまり、溝が無くなり石の重みでより細かい粉になります。石臼は何年も使っていると溝などがすり減ります。すり減った石は粉に混じります。昔の人はその混じった石を粉と一緒に食べることによって、自然にミネラルを摂取していたのかも知れません。

なお、上臼と下臼は逆方向に溝が彫ってあります。上臼が回転することによって上臼と下臼の溝の交点が外側へ外側へと移動します。つまり、交点にある粒が外側に押し出されるのです。そのため、石臼を逆に回すと、粒は製粉されず石臼の中心部に集まってしまいます。そのような原理を頭に入れながら金槌を叩いて溝を再生します。

石臼の溝の方向と溝の深さと幅、※上臼と下臼の溝方向は逆

溝の再生は無理な姿勢で1時間以上かかり大変ですが、とても大切な工程です。日本語の「辛抱する」はこの作業「芯棒する」から来ているのかも知れません。溝の再生が終わると、上臼がずれないように、また軽やかに回るように芯棒の高さを調整します。それが終わると、上臼を下臼の上に注意深く載せます。

再生したばかりの溝ですので、回転させると再生前よりも重く感じます。小麦などを入れて製粉すると、製粉された粉が一種の潤滑になります。そうなれば、子気味良く石臼が回るようになります。製粉されることを確認して修理は終わりです。約半日かかった石臼修理でした。少々疲れました。

芯棒の高さ調製 小麦を試しに製粉 製粉されることを確認

動かなくなった草刈機、草刈りが再開できるように緊急に修理することにしました。エンジンがかからなくなった故障です。以前起きた同様な故障を思い出すと、始動ロープの切断、微細なごみによるニードルの詰まりなどがあります。プライマリーポンプを押すと押した指先がガソリンで濡れるため、今回はプライマリーポンプの故障のようです。2年前にも同様な故障がありプライマリーポンプを交換したことがあります。まずは、キャブレターを分解してプライマリーポンプを取り外してみました。

茶色に変色して、ひびが入ったプライマリーポンプ

耕耘機のエンジンと比べて、草刈機のエンジンのキャブレターはとても小型です。プラスドライバーなどを使いながら、慎重にキャブレターを本体から取り出しました。そして、そのキャブレターに付いているプライマリーポンプを外しました。外したプライマリーポンプを指に挟んで空に透かして見ました。すると、頭頂部に無数のひびがあることが分かりました。そのひびからガソリンが漏れているのです。これはもう、交換しか修理の方法がありません。さっそく新品のプライマリーポンプを買いに行きました。値段は税込み516円でした。やれやれ、小さな部品なのに高価だこと。

取り出したキャブレター 外したプライマリーポンプ 購入した新品ポンプ

新品のプライマリーポンプを取り付けると、キャブレターを元のように草刈機本体に取り付けました。そして、プライマリーポンプをしこしこ指先で押すと、ガソリンが正常に入り始めました。始動ロープを2,3回引っ張るとエンジンがかかりました。修理完了です。中断していた草刈りを短い時間ですが続けました。ところで、農機具の修理を専門業者に出すと、とてもコストがかかります。耕耘機,稲刈機(バインダー),チェーンソー,草刈機程度は自分で直します。場合によってはトラクターも修理します。たまに修理を頼まれることがあります。

左:正常なポンプ,右:故障したポンプ 修理完了の草刈機