「宇宙エレベーター建設構想」を打ち出した大林組(東京都港区)が、軌道エレベーターの素材となりうるカーボンナノチューブ(CNT)の真空曝露実験を国際宇宙ステーション(ISS)で行う。これまで建造方法が中心だった軌道エレベーター研究に、宇宙での素材の実験が加わることで、この分野での発展が期待される。

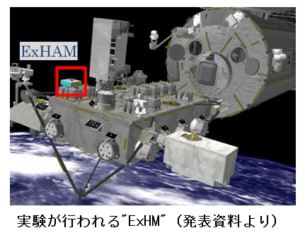

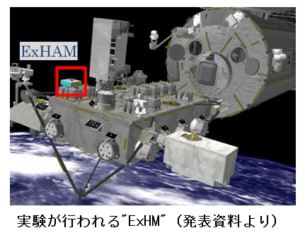

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が募集した、ISSの日本実験棟「きぼう」の曝露部 "ExHAM" を利用する実験テーマとして採択されたもので、同社と静岡大、有人宇宙システム(東京都千代田区)の共同実験。CNTの素材を収納した約10cm四方の容器をExHAMに取り付け、長期の真空曝露の影響を調べる。実験容器はすでに米国から打ち上げられており、同社によると、14日頃から取り付け作業にかかるという。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が募集した、ISSの日本実験棟「きぼう」の曝露部 "ExHAM" を利用する実験テーマとして採択されたもので、同社と静岡大、有人宇宙システム(東京都千代田区)の共同実験。CNTの素材を収納した約10cm四方の容器をExHAMに取り付け、長期の真空曝露の影響を調べる。実験容器はすでに米国から打ち上げられており、同社によると、14日頃から取り付け作業にかかるという。

軌道エレベーターの素材としてのCNTは過酷な条件で使用されることから、原子状酸素による腐食、紫外線や宇宙放射線などの影響下で利用できることが求められる。特に原子状に遊離して宇宙空間(正確には高層大気中)に存在する酸素は素材に結合しやすく、損耗を進める大きな要因になると考えられている。ISSが周回する高度350~400kmの環境はこの影響が比較的大きい。

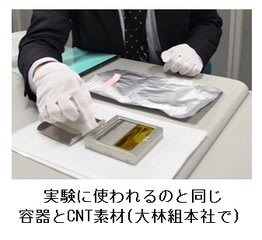

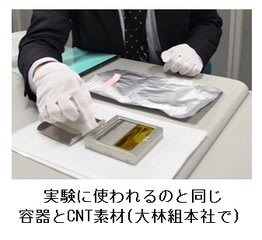

今回の実験では、CNTを撚り合わせた直径約20マイクロメートル(1本は約20ナノメートル)の繊維と、シート状のCNT複合材料などを収めた容器を3個設置し、このうち2個は1年、残る1個は2年で回収。素材の腐食や欠損などを確認したり、地上の施設で似た条件に曝した素材と比較したりして、耐性などを調査する予定。

今回の実験では、CNTを撚り合わせた直径約20マイクロメートル(1本は約20ナノメートル)の繊維と、シート状のCNT複合材料などを収めた容器を3個設置し、このうち2個は1年、残る1個は2年で回収。素材の腐食や欠損などを確認したり、地上の施設で似た条件に曝した素材と比較したりして、耐性などを調査する予定。

同社宇宙エレベーター要素技術実証研究開発チーム幹事の石川洋二氏は「炭素繊維は幅広い用途に使われ、宇宙機にも導入されてきており、宇宙環境への耐性が重要になっている。今回の実験でそれを調べ、大規模な宇宙建築など、今後の研究に役立てたい」と話し、今後条件を変えた実験も行っていきたいとした。

同社は2012年、2050年の完成を想定した「宇宙エレベーター建設構想」を発表。総合建設会社による本格的な建造プランとして、この分野の研究を大きく前進させ、現在も注目されている。(軌道エレベーター派 2015/5/12)

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が募集した、ISSの日本実験棟「きぼう」の曝露部 "ExHAM" を利用する実験テーマとして採択されたもので、同社と静岡大、有人宇宙システム(東京都千代田区)の共同実験。CNTの素材を収納した約10cm四方の容器をExHAMに取り付け、長期の真空曝露の影響を調べる。実験容器はすでに米国から打ち上げられており、同社によると、14日頃から取り付け作業にかかるという。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が募集した、ISSの日本実験棟「きぼう」の曝露部 "ExHAM" を利用する実験テーマとして採択されたもので、同社と静岡大、有人宇宙システム(東京都千代田区)の共同実験。CNTの素材を収納した約10cm四方の容器をExHAMに取り付け、長期の真空曝露の影響を調べる。実験容器はすでに米国から打ち上げられており、同社によると、14日頃から取り付け作業にかかるという。軌道エレベーターの素材としてのCNTは過酷な条件で使用されることから、原子状酸素による腐食、紫外線や宇宙放射線などの影響下で利用できることが求められる。特に原子状に遊離して宇宙空間(正確には高層大気中)に存在する酸素は素材に結合しやすく、損耗を進める大きな要因になると考えられている。ISSが周回する高度350~400kmの環境はこの影響が比較的大きい。

今回の実験では、CNTを撚り合わせた直径約20マイクロメートル(1本は約20ナノメートル)の繊維と、シート状のCNT複合材料などを収めた容器を3個設置し、このうち2個は1年、残る1個は2年で回収。素材の腐食や欠損などを確認したり、地上の施設で似た条件に曝した素材と比較したりして、耐性などを調査する予定。

今回の実験では、CNTを撚り合わせた直径約20マイクロメートル(1本は約20ナノメートル)の繊維と、シート状のCNT複合材料などを収めた容器を3個設置し、このうち2個は1年、残る1個は2年で回収。素材の腐食や欠損などを確認したり、地上の施設で似た条件に曝した素材と比較したりして、耐性などを調査する予定。同社宇宙エレベーター要素技術実証研究開発チーム幹事の石川洋二氏は「炭素繊維は幅広い用途に使われ、宇宙機にも導入されてきており、宇宙環境への耐性が重要になっている。今回の実験でそれを調べ、大規模な宇宙建築など、今後の研究に役立てたい」と話し、今後条件を変えた実験も行っていきたいとした。

同社は2012年、2050年の完成を想定した「宇宙エレベーター建設構想」を発表。総合建設会社による本格的な建造プランとして、この分野の研究を大きく前進させ、現在も注目されている。(軌道エレベーター派 2015/5/12)

今回は、はじめに川崎工科高の尾花建司教諭が高校生向けの簡易クライマー「SPIDER」を使った昇降実験や教室の取り組みを説明。続いて『宇宙エレベータ-の物理学』(オーム社)の著書もある東海大の佐藤実氏が軌道エレベータ-を地球上に造る意義について講演。「地球は建造の適地かも知れない」と述べ、将来の宇宙進出で大量の人口を運ぶためには必須のシステムと訴えた。

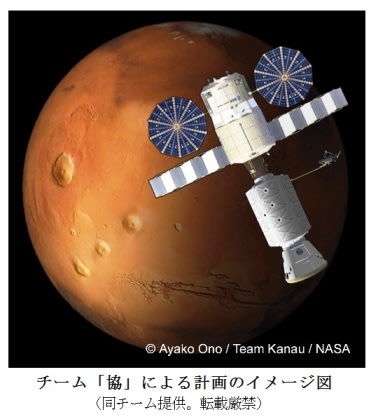

今回は、はじめに川崎工科高の尾花建司教諭が高校生向けの簡易クライマー「SPIDER」を使った昇降実験や教室の取り組みを説明。続いて『宇宙エレベータ-の物理学』(オーム社)の著書もある東海大の佐藤実氏が軌道エレベータ-を地球上に造る意義について講演。「地球は建造の適地かも知れない」と述べ、将来の宇宙進出で大量の人口を運ぶためには必須のシステムと訴えた。 2018年、男女1組が宇宙船で火星へ出発。2人は鏡で空間を広く見せるなど、ストレス軽減を試みた船内で生活しながら、約500日をかけて火星周回軌道を回り、地球へ帰還する・・・日米の大学の合同チーム「Kanau(協)」が提案したこのプランが、低コストの有人火星飛行計画案を募るコンテスト "Inspiration Mars" で昨年、優勝を果たした。

2018年、男女1組が宇宙船で火星へ出発。2人は鏡で空間を広く見せるなど、ストレス軽減を試みた船内で生活しながら、約500日をかけて火星周回軌道を回り、地球へ帰還する・・・日米の大学の合同チーム「Kanau(協)」が提案したこのプランが、低コストの有人火星飛行計画案を募るコンテスト "Inspiration Mars" で昨年、優勝を果たした。 ハクトはこれに挑み、探査車(ローバー)の開発を進めている。ローバーは4輪の「ムーンレイカー」(約8kg)と小型で2輪の「テトリス」(約2kg)の2種類を開発しており、テトリスはムーンレイカーを母機として、「命綱」代わりのテザーを伸ばして急斜面などを下り、上空からの観測ではわかりにくい場所の走査も想定している。リーダーの袴田武史さんは「民生の部品を利用して、低コストで軽量化をはかっている。国や大企業のように金がかかる宇宙開発の考え方を変えたい」と自信を見せる。

ハクトはこれに挑み、探査車(ローバー)の開発を進めている。ローバーは4輪の「ムーンレイカー」(約8kg)と小型で2輪の「テトリス」(約2kg)の2種類を開発しており、テトリスはムーンレイカーを母機として、「命綱」代わりのテザーを伸ばして急斜面などを下り、上空からの観測ではわかりにくい場所の走査も想定している。リーダーの袴田武史さんは「民生の部品を利用して、低コストで軽量化をはかっている。国や大企業のように金がかかる宇宙開発の考え方を変えたい」と自信を見せる。 宇宙葬は、1997年に米国の企業が実施して以降、民間宇宙ロケットの打ち上げが盛んになるのに伴い、徐々に希望者を増やしている。このうち、米カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くエリジウム・スペース社は、日本でも申し込みの受け付けを行っている。

宇宙葬は、1997年に米国の企業が実施して以降、民間宇宙ロケットの打ち上げが盛んになるのに伴い、徐々に希望者を増やしている。このうち、米カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くエリジウム・スペース社は、日本でも申し込みの受け付けを行っている。 同社は近く最初の打ち上げを目指しており、今年6月に都内で開かれた宇宙関連イベントに出席した同社CEOのトマ・シベ氏は「今、多くの起業家たちが次々に宇宙へ行く新しい方法を生み出しているが、我々は宇宙の美しさやロマンを生かしたい。天の川や流れ星など、星空の美しいイメージを持つ宇宙葬は、日本の葬送文化にも合っていると思う」と語った。焼却された遺灰は、税関の検疫を問題なく通過できることから、現在打ち上げを扱うのは遺灰のみだが、将来は遺品や思い出の品なども打ち上げるサービスも検討したいという。

同社は近く最初の打ち上げを目指しており、今年6月に都内で開かれた宇宙関連イベントに出席した同社CEOのトマ・シベ氏は「今、多くの起業家たちが次々に宇宙へ行く新しい方法を生み出しているが、我々は宇宙の美しさやロマンを生かしたい。天の川や流れ星など、星空の美しいイメージを持つ宇宙葬は、日本の葬送文化にも合っていると思う」と語った。焼却された遺灰は、税関の検疫を問題なく通過できることから、現在打ち上げを扱うのは遺灰のみだが、将来は遺品や思い出の品なども打ち上げるサービスも検討したいという。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。

iPhoneおよびiPod touch/iPad用アプリの電子書籍 "Space Elevator Pocketbook"(軌道エレベーターポケットブック)発売中。日英2か国語で動画付きです。