スッキリ晴れた日の朝は、ウオーキングの途中で遠くの山々がきれいに見える。

北東方向には「筑波山」、北の方向には「男体山」、そして南西には「富士山」らです。

特に北の日光連山や富士山は雪化粧をしているので、真っ青な空とマッチして美しい!

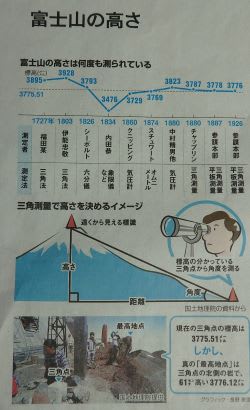

その富士山、標高は一般的には3776㍍とされています。 しかしより詳しくいうと

3775.51㍍なんだそうだ。 この「高さ」は昔から何度も測られ、これまで

何度も変わってきたそうです。

国土地理院の資料によると、江戸時代、"伊能

国土地理院の資料によると、江戸時代、"伊能

忠敬(1745~1818)"が測った高さは3928㍍。

地上での距離と方位、見上げた角度から計算

したとされています。 伊能は日本全国の地

図を作る際、遠くから見れる目印として日本

一の高さの富士山を使っていたようです。

三重県志摩市は、伊能が富士山を測量した本

土最南端の地です。 富士山を望む海岸には

その業績を紹介する碑が建てられている。

伊能の後も、シーボルトら幾人もの人が計測

に挑戦してきています。(左図の通り)

今知られている3776㍍になったのは、1

926(大正15)年の参謀本部による測量です。

大まかな原理は伊能と同じですが、正確な高

さを求めるため、より厳密な方法が採られた。

日本での高さの基準は東京湾の海面です。

実際には海面は潮の満ち引きなどで変動する

ため平均値をとり、東京・永田町の国会の前

庭にある「日本水準原点」を陸上での基点として使っているそうです。

この日本水準原点は昨年末、国の重要文化財に指定されました。

明治政府はこの日本水準原点から、主な道路沿いに精密な物差しを立て、その間の標

高の差を測る水準測量を繰り返し、まず「水準点」の高さを決めていったそうだ。

この方法は0.1㍉単位で高さが決まる正確なもので現在も使われているそうです。

ですが、ベテランの測定員でも1日に2~3㌔しか進めず、手間がかかったそうだ。

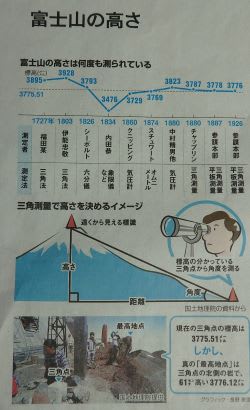

そこで使われるのが「三角測量」というやり方だという。 三角形の辺の長さと角度の

関係を使った方法。 平らな場所で測った2点の間の距離と、その辺に対する次の点

への角度を測ると、三角形の全ての辺の長さがわかるそうだ。 近くの水準点から頂

点の一つの標高を決めれば、そこから二つ目の頂点を見上げたり見下ろしたりした角

度と距離からこの頂点の標高も決まるそうだ。 これを繰り返して整備したのが全国

の「三角点」で、網の目のように日本全体を覆っているそうです。

日本国土地理院測地基準課の”岩田課長”によると、大正の富士山測量は、標高が分かっ

ているふもとの二つの三角点と、山頂の火口の近くに設けた南北の二つの三角点を使

ったそうです。 火口の三角点に立てた目印をふもとの三角点から望遠鏡で見て角度

を求め、高さを決めたあと、火口の三角点同士で高さの差を調べて結果を確認した。

剣ケ峯にあたる南側の三角点の方が高く、この値が富士山の標高になっています。

実は、このときの値は3776.29㍍と、今の値より約80㌢高かったそうだ。

しかし、三角点の標石が露出し、火口に崩落しそうになったことから、62年に新しい

三角点が3775.63㍍の高さに設置されたそうです。 これが今の三角点です。

さらに、国土の高さは長年の地殻変動の影響で変わるため、2014年に12㌢低い

3775.51㍍に修正されたそうです。

ちなみに、富士山の最高地点はこの三角点から北側に12㍍ほど離れた岩の塊が61㌢

高く、3776.12㍍とのことです。

富士山研究で知られる"田代・日本地図センター相談役"は「高さは、どこまで遠い場所

から山が見えるのかを知る上でも重要。センチメートルの単位では大して影響はない

が、精密に、日本一の『究極』の高さを知りたい」と詳細な標高データの意義を話し

ています。

私も高校2年生(1961年)の夏休みにの時に登りました。 やっとの思いで山頂に

立った時は‘日本一の山に登ったぞ~’の気持ちでしたが、一番高い所は測候所の脇と

若気の至りでそれじゃ~と登りましたが、キツイキツイ大変だったことを覚えてい

ます。

北東方向には「筑波山」、北の方向には「男体山」、そして南西には「富士山」らです。

特に北の日光連山や富士山は雪化粧をしているので、真っ青な空とマッチして美しい!

その富士山、標高は一般的には3776㍍とされています。 しかしより詳しくいうと

3775.51㍍なんだそうだ。 この「高さ」は昔から何度も測られ、これまで

何度も変わってきたそうです。

国土地理院の資料によると、江戸時代、"伊能

国土地理院の資料によると、江戸時代、"伊能忠敬(1745~1818)"が測った高さは3928㍍。

地上での距離と方位、見上げた角度から計算

したとされています。 伊能は日本全国の地

図を作る際、遠くから見れる目印として日本

一の高さの富士山を使っていたようです。

三重県志摩市は、伊能が富士山を測量した本

土最南端の地です。 富士山を望む海岸には

その業績を紹介する碑が建てられている。

伊能の後も、シーボルトら幾人もの人が計測

に挑戦してきています。(左図の通り)

今知られている3776㍍になったのは、1

926(大正15)年の参謀本部による測量です。

大まかな原理は伊能と同じですが、正確な高

さを求めるため、より厳密な方法が採られた。

日本での高さの基準は東京湾の海面です。

実際には海面は潮の満ち引きなどで変動する

ため平均値をとり、東京・永田町の国会の前

庭にある「日本水準原点」を陸上での基点として使っているそうです。

この日本水準原点は昨年末、国の重要文化財に指定されました。

明治政府はこの日本水準原点から、主な道路沿いに精密な物差しを立て、その間の標

高の差を測る水準測量を繰り返し、まず「水準点」の高さを決めていったそうだ。

この方法は0.1㍉単位で高さが決まる正確なもので現在も使われているそうです。

ですが、ベテランの測定員でも1日に2~3㌔しか進めず、手間がかかったそうだ。

そこで使われるのが「三角測量」というやり方だという。 三角形の辺の長さと角度の

関係を使った方法。 平らな場所で測った2点の間の距離と、その辺に対する次の点

への角度を測ると、三角形の全ての辺の長さがわかるそうだ。 近くの水準点から頂

点の一つの標高を決めれば、そこから二つ目の頂点を見上げたり見下ろしたりした角

度と距離からこの頂点の標高も決まるそうだ。 これを繰り返して整備したのが全国

の「三角点」で、網の目のように日本全体を覆っているそうです。

日本国土地理院測地基準課の”岩田課長”によると、大正の富士山測量は、標高が分かっ

ているふもとの二つの三角点と、山頂の火口の近くに設けた南北の二つの三角点を使

ったそうです。 火口の三角点に立てた目印をふもとの三角点から望遠鏡で見て角度

を求め、高さを決めたあと、火口の三角点同士で高さの差を調べて結果を確認した。

剣ケ峯にあたる南側の三角点の方が高く、この値が富士山の標高になっています。

実は、このときの値は3776.29㍍と、今の値より約80㌢高かったそうだ。

しかし、三角点の標石が露出し、火口に崩落しそうになったことから、62年に新しい

三角点が3775.63㍍の高さに設置されたそうです。 これが今の三角点です。

さらに、国土の高さは長年の地殻変動の影響で変わるため、2014年に12㌢低い

3775.51㍍に修正されたそうです。

ちなみに、富士山の最高地点はこの三角点から北側に12㍍ほど離れた岩の塊が61㌢

高く、3776.12㍍とのことです。

富士山研究で知られる"田代・日本地図センター相談役"は「高さは、どこまで遠い場所

から山が見えるのかを知る上でも重要。センチメートルの単位では大して影響はない

が、精密に、日本一の『究極』の高さを知りたい」と詳細な標高データの意義を話し

ています。

私も高校2年生(1961年)の夏休みにの時に登りました。 やっとの思いで山頂に

立った時は‘日本一の山に登ったぞ~’の気持ちでしたが、一番高い所は測候所の脇と

若気の至りでそれじゃ~と登りましたが、キツイキツイ大変だったことを覚えてい

ます。