sigmaが開発した、「ICビンゴ」と呼ばれるビンゴ・ピンボール機3台。2006年のゲームファンタジア新大久保にて。この画像を撮影した時点で、ビンゴ・ピンボールは既に絶滅危惧種だった。同店はワタシがこの画像を撮影した数年後にクローズしている。

拙ブログでは、「都立大学駅前のビリヤード場「アサヒ」とピン・ビンゴ」や、「埼玉レゲエ紀行(2):BAYONの記録その2 + パチンコ博物館(さいたま市)」などの他、何度かビンゴ・ピンボールに言及した記事を掲載しています。そのどこかでも述べていたと思いますが、ビンゴ・ピンボールは、ワタシが最も熱心に遊んだコインマシンの一つであり、いまでも機会さえあればぜひ遊びたいゲームです。

さて、そしてここがマニアの面倒なところなのですが、ワタシにはおそらく一筋縄ではいかないと思われるビンゴ・ピンボールに関する謎が二つあります。今回はその謎を書き留めておきたいと思います。

◆謎1:ビンゴ・ピンボールは、いつ、だれが日本に持ち込んだのか

ワタシは、まだメダルゲームという市場が確立していなかった頃、現在も営業が続く渋谷のボウリング場があるビルのゲームセンターで、ビンゴ機が10台くらいも並んでいるところを見た記憶があります。その頃のワタシはまだビンゴ・ピンボールの遊び方がまったくわかりませんでした。それがいつ頃のことだったのか定かな記憶はないのですが、少なくとも1973年には、自宅近くのボウリング場にできたメダルゲームコーナー(関連記事:柿の木坂トーヨーボール&キャメル)で、6カードタイプの「Ticker Tape (Bally, 1972)」や20穴タイプの「Double Up (Bally, 1971)」を遊んでいるので、それ以前のことであることは確かです。

現在ワタシの手元にある資料から確認できる、日本でビンゴ・ピンボールがオペレートされた最も古い時期は、1968年です。それは、sigmaの創業者である真鍋勝紀氏が東京・新小岩のボウリング場で開いたメダルゲームの実験店舗で、数台のビンゴ機を、スロットマシンとウィンターブックそれぞれ1台ずつとともに設置したものです(関連記事:「メダルゲーム」という業態の発生から確立までの経緯をまとめてみた)。

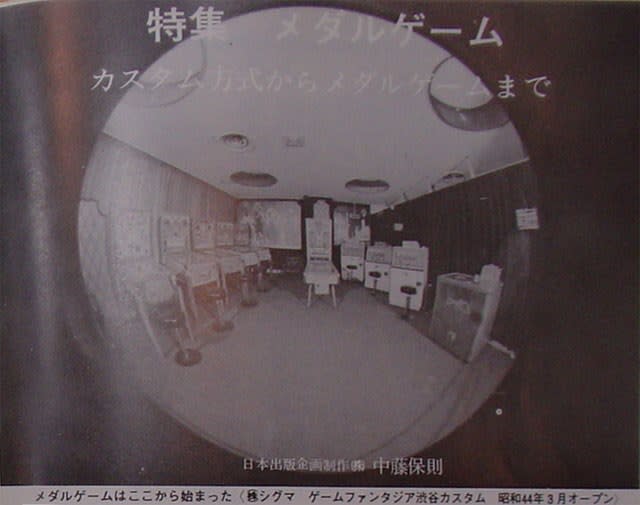

これは1号店開設の翌年である1969年に、渋谷の道玄坂にあったボウリング場の一角に開設された実験店舗二号店の画像。左手に5台、正面に1台のビンゴ機が見える。業界誌「アミューズメント産業」1974年3月号P.10より。

それにしても、真鍋氏はなぜ、まだメダルゲームという市場が無かったころに、ルールが複雑なビンゴ・ピンボールを設置機種に選んだのでしょうか。真鍋氏は、客が来るたびに遊び方を説明していたのでしょうか。

少し話は飛びますが、真鍋氏は、その実験店舗に、後に真鍋氏自身が「自慢の発見」とも述べている「ウィンターブック」も設置しています。ひょっとして、ビンゴもウィンターブックも、日本で広まったその発端は真鍋氏だったのではないかと想像してみますが、裏付けはありません。

そうでないというならば、真鍋氏のチャレンジが始まる1968年以前に、既にだれかがビンゴ・ピンボールを日本に持ち込んでいて、既にある程度認識されていたということになりますが、だとすれば、それはだれで、いつ頃のことだったのでしょうか。ビンゴもウィンターブックも、アンダーグラウンドで違法なギャンブル営業に使われていた過去があるようなので、この謎の答えを見つけることは難しそうです。

◆謎2:「HIMIKO」というビンゴ機の謎 (ICビンゴの起源?)

sigmaは、早い段階から米国のビンゴ機を積極的に輸入してオペレートし、1970年代中頃には「ビンゴイン(Bingo Inn)」というビンゴ専門店まで始めています。しかし、当時の米国製のビンゴ機はデジタル技術などなかった時代のものなので、内部の機構が非常に複雑で、故障したときのメンテナンスが大変でした。そこでsigmaは、それまでアナログ回路だった部分をデジタル回路に置き換えた「ICビンゴ」を開発します。その「ICビンゴ」の起源も、ワタシにとっては謎となっています。

ワタシは、1980年頃に、渋谷のビンゴインで、「HIMIKO」というビンゴ機が2台並んで設置されているところを見ています。しかし、HIMIKOのプレイフィールドや筐体の側面などをよくよく見ると、HIMIKOは米国Bally社製の「CAN CAN(1961) BOUNTY(1963)【2020/08/16本記事コメントに従って修正】」を改造して作られているものであることがわかりました。CAN CAN BOUNTYと違う点は、バックグラスのアートワークと、クレジットメーターが7セグメントになっていること、それにサイドレール(プレイフィールド上のガラスを側面から支えている筐体のフレーム部分)が、握りやすい形の出っ張りを持った金属製になっていることでした。

CAN CAN (Bally, 1961)の筐体。HIMIKOはクレジットメーターをアナログの電磁カウンターから電子部品に置き換えていた。ワタシはそれに抵抗を感じて、積極的にHIMIKOを遊ぼうとは思えなかった。

その後、sigmaは「ICビンゴ」と名乗る、デジタル回路で制御するビンゴ機を次々と発表していきますが、その文脈で「HIMIKO」に言及されている話は全く見聞できていません。いったい「HIMIKO」は、どういう経緯、どういう位置づけで作られたものなのか、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひお話をお聞かせいただけませんでしょうか。

最新の画像[もっと見る]

-

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

-

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

-

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

-

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

-

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

-

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

-

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

-

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

-

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

-

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

ローゼン・エンタープライゼス1961(5)ジュークボックスとキディライド

7日前

It is a very cool design that reminds me of Cenigrade 37 1970s Gottlieb artwork

https://www.ipdb.org/showpic.pl?id=480&picno=11930&zoom=1

I have never seen the dispenser in North American machines. I guess it first started with Sega Skillball, and maybe they made the above unit to retrofit American bingo machines to have that payout too

レジスタのLED化は、当時の技術3課の人たちが

部品の入手難から、ユニットだけ作ってたらどうか?というところから始まってます。

なのでB-IN高田馬場のBIKINIに装着されたのが最初かと、たぶん総勢10台くらいですね。

また改造はバウンティの滅失筐体から

フィールドの移植と、絵ガラス交換

こちらはB-INサブナードでロケテストそのあとにさくら通りやBIN池袋へと設置されていきましたこちらも総勢たぶん10台ちょっとのはずです。

発注先は富士電子さん

さらにこの後に筐体の下にあったホッパーユニットがじゃまなので、

筐体内に移設して、すっきり筐体になりました。

Centigrade37 is my favorite one.

I think, the artwork of "Lady X" was inspired from the Wonder Woman, an American heroine.

Unfortunately, the name of the artist responsible for the sigma's bingo machine artwork is unknown.

I heard that the hopper unit was added by Sigma.

マナベカツキさん、お久しぶりです。当時の貴重なお話、嬉しすぎます。

HIMOKOの土台となったのはCAN CANではなくBOUNTYでしたか。どうも長い時間が記憶をゆがめてしまっているようです。後ほど修正しておきます。どうぞ今後も昔のエピソードをお聞かせください。

どうもありがとうございます。

少しだけ手元にあります

7セグをつけた筐体はBIKINI

BIN高田馬場 BIN池袋 BINサブナードの

3店舗だったらしいです

シグマ製HIMIKOはBINサブナードとBIN池袋で2台からスタート どちらも成城工場製。6809搭載 開発はOKI製PC800 富士電子さん。

ホッパーは朝日さんで

手元資料によるとアテンダントPAYが最初は1600枚だったのが あとで400枚に減らされている様子です

余談ですが、

SIGMA製のホッパーユニットが筐体の下にくっついていますが、

これも成城工場産。

稼働順調だったのですが、

致命的なバグが1979に発見され

ロケでは大騒ぎになりました

それは、 コインを入れてフラッシングをしている最中に払い出しボタンを押すと、リプレイレジスタが空落としになるというもので対策のためのマニュアルが発行されています。(1979年)

そもそも電源のOFF-ONで空落としになるので、問題ないっちゃーないのですが、

客側にすればもうびっくりな現象ですわな。

HIMIKOの頃にワタシが行っていたビンゴインは殆どが渋谷で、城西や城北地区の店舗はあまり行かなくなっていたのですが、むしろそちらの方がいろいろあったのですね。

「空落とし」とは、メダルを払出さずにクレジットがゼロにされるということですか? だとすると、プレイヤーは泣いちゃいますね。

渋谷のBINかGF渋谷ですよねえ。

当時はGF渋谷のあのビルに本社がありましてですね。充実してましたですね。

BGM大きくすると同じビルにある歯医者さんからクレームが・・・W

空落としはその通りです。

構造上空落としを途中で止めることができなくて その状態になったらあきらめてもうらうしかありませんでした

当時1000円/35枚とかいう超インフレ価格だった記憶もあります。

新宿は歌舞伎町もそうですが、

GFレインボーセブンが新宿のレインボービルにあってBINGOを搬出入するときは全バラししてエレベーターに乗せなくてはならず、さらには、深夜にしかエレベーターが使えなくて往生しました

BINで使っていた25セントサイズのコインが重くて台車で運ぶとエレベーターの重量ブザーがなったのもこのレインボービルですねwww

人間って40年も前の記憶、よく覚えているもんです w

>>◆謎1:ビンゴ・ピンボールは、いつ、だれが日本に持ち込んだのか

作曲家の故・すぎやまこういち先生が『ドラゴンクエストの作曲オファーを受けた際、ゲームの話で意気投合して制作陣と打ち解けた』という話があり、その中で「当時(昭和40年ごろ)ビンゴを遊ぶために横浜まで車を飛ばした」という内容が語られています。(漫画『ドラゴンクエストへの道』より、画像検索で該当するコマもひっかかります)

またデイリー新潮のご本人インタビュー記事(https://www.dailyshincho.jp/article/2020/11081131/?all=1&page=2)では「当時日本に2台しかなかったので横浜の船員用の居酒屋まで出かけて遊んだ」と発言されています。

どちらもこの部分に主眼を置いた内容ではないので正確性や詳細な時期などは不明ですが、1968年には知る人ぞ知るという感じだったようです。

調査の参考情報になれば幸いです。