業界のトップランナーであったセガは別格としても、任天堂はEVRレースで当時のメダルゲーム場を席巻し、ユニバーサルも業界誌で大々的に広告を打ち続けるなど積極的にメダル機をアピールしていました。しかし、タイトーだけは後々まで語り継がれるようなメダル機がなく、かといってユニバーサルのように継続的に広告を打つわけでもないまま、まるで昼行燈のようにただそこに立ち続けるだけで、さらには1977年以降はしばらくの間メダルゲーム機の開発をしていません。これはおそらく、その後に訪れたビデオゲームブームにより、社内のリソースをビデオゲーム開発とロケーション開拓に振り向けていたからだと思います。

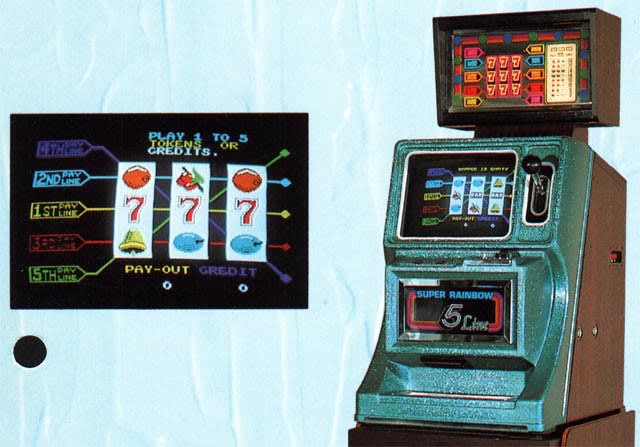

タイトーが再びメダルゲーム機を売り出すのは、1981年になってからのようです。この年タイトーは、「スーパーレインボー」と称するビデオスロットのシリーズで、「スパコン」と「5ライン」の2機種を発売しました。

「スーパーレインボー・スパコン」のフライヤーと筐体部分の拡大(画面画像はオリジナル位置より移動させています)。

「スーパーレインボー・5ライン」のフライヤーと筐体部分の拡大。

ワタシはこの2機種を、かつて新宿歌舞伎町にあった「ルナパーク」というゲーセンで見ています。ビデオスロット自体は、遅くとも1978年ころには米国Fortune Coin社製の機械が日本に入ってきており、さらに1980年にはsigmaが米国Sircoma社と提携した「TV-Slot 5Line」を発売しているので、この頃には既にその新奇性は薄れていました。

さらにスーパーレインボーシリーズの2機種は、どちらもBally社の既存のスロットマシンをビデオに置き換えただけのようでした。しかし、ラメの入ったFRP素材を前面に配した筐体と、そこから突き出るレバーは、それ以前のスタンダードであったBally社の筐体とは一線を画す、斬新なものに見えたので、ワタシは多少プレイしています。レバーの可動域となる隙間の部分には、指などが入らないように、蛇腹状の可動性のマスキングが施されていましたが、このマスキングが正常に動作せず、「故障中」となっているところも見た覚えがあります。

タイトーはこのスーパーレインボーを皮切りに再びメダルゲーム機の開発を始めましたが、世間をアッと言わせるような大型タイトルを出すわけでもなく、そのスタンスは77年以前とあまり変わったようにも見えませんでした。

そんなタイトーに変化が感じられるようになるのは、1986年に発表した「インスピレーションベースボール」からです。これはハッタリの効く大型機で、豪華なフライヤーも作ってアピールしましたが、残念ながら量産されることはありませんでした。その後もどうしたことかこれと言ったヒット作に恵まれないのは相変わらずで、プッシャー系で時々、いくらか話題となるものが出てくる程度であったのは、大メーカーにあって不思議なことでした。