多数の新旧のピンボールゲームをプレイヤブルな状態で公開する博物館として日本ばかりでなく世界のオールドゲームファンにとって聖地となっている「Pinball Hall of Fame(PHoF)」が、現在の所在地から移転する可能性が出てきました。

ラスベガス・レビュージャーナル紙は7月30日、PHoFのオーナー、ティム・アーノルド氏(62)は、ストリップエリアの繁華街の南端に、1.76エーカー(建物は約2500平方メートルを計画)の土地を購入したと報じました。

現在のPHoFはトロピカーナ通り沿いにあり、0.65エーカー(建物は約800平方メートル)の施設の中に200台ほどのピンボール機を設置していますが、ティムが所有するピンボール機は1000台あるとされており、それらはストレージに眠ったままになっています。これでは意味がないと考えたティムは、より広い土地を求めてこの土地を購入したとのことです。

ティムが新たに購入した土地は、ストリップエリアの繁華街の最南端に位置し、カジノホテル「マンダレイベイ・リゾート・アンド・カジノ」の最南端と、ストリップを挟んだ向かいになります。この空き地は、昨年の10月に全米最悪の銃撃事件となった「ラスベガス・シューティング」事件の被害を受けた空き地から1~2ブロック南になります。

ただし、新しいPHoFの計画はまだ確定しておらず、いつ着工されるかについてはまだ白紙状態とのことですので、当分の間は現在の場所で運営が続くようです。これからPHoFを訪れようとされる方は、事前に確認しておくことをお勧めします。

現在のPinball Hall of Fame(PHoF)。所在地は1610 E. Tropicana Ave.。ストリップからトロピカーナ通りを行き来するバス(201)で行くことも可能だが、降りるタイミングがつかみにくいので、タクシーで行く方が無難かも。距離は、ニューフォーコーナーから3㎞程度。帰りは降りるポイントを見失うことは無いと思われるので、バスでの移動でもむずかしくはない。

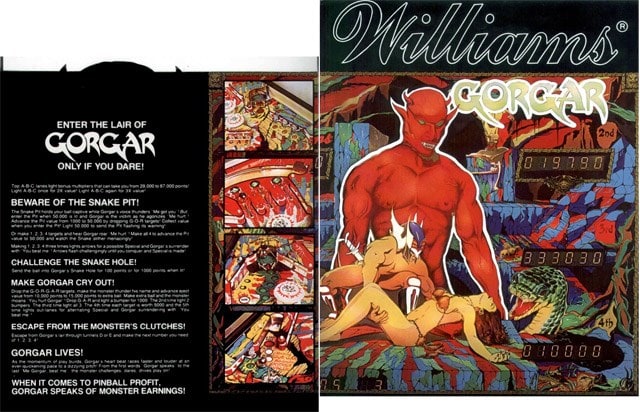

PHoFの店内の様子。古いエレメカ機やビデオゲームも若干ある。

ラスベガス・レビュージャーナル紙は7月30日、PHoFのオーナー、ティム・アーノルド氏(62)は、ストリップエリアの繁華街の南端に、1.76エーカー(建物は約2500平方メートルを計画)の土地を購入したと報じました。

現在のPHoFはトロピカーナ通り沿いにあり、0.65エーカー(建物は約800平方メートル)の施設の中に200台ほどのピンボール機を設置していますが、ティムが所有するピンボール機は1000台あるとされており、それらはストレージに眠ったままになっています。これでは意味がないと考えたティムは、より広い土地を求めてこの土地を購入したとのことです。

ティムが新たに購入した土地は、ストリップエリアの繁華街の最南端に位置し、カジノホテル「マンダレイベイ・リゾート・アンド・カジノ」の最南端と、ストリップを挟んだ向かいになります。この空き地は、昨年の10月に全米最悪の銃撃事件となった「ラスベガス・シューティング」事件の被害を受けた空き地から1~2ブロック南になります。

ただし、新しいPHoFの計画はまだ確定しておらず、いつ着工されるかについてはまだ白紙状態とのことですので、当分の間は現在の場所で運営が続くようです。これからPHoFを訪れようとされる方は、事前に確認しておくことをお勧めします。

現在のPinball Hall of Fame(PHoF)。所在地は1610 E. Tropicana Ave.。ストリップからトロピカーナ通りを行き来するバス(201)で行くことも可能だが、降りるタイミングがつかみにくいので、タクシーで行く方が無難かも。距離は、ニューフォーコーナーから3㎞程度。帰りは降りるポイントを見失うことは無いと思われるので、バスでの移動でもむずかしくはない。

PHoFの店内の様子。古いエレメカ機やビデオゲームも若干ある。