朝からときおり激しく雨が降る先週金曜日、受診のために中央線某駅近くの某大学病院に行ったついでに、かねてより気になっていた、新宿南口の「EXBAR TOKYO+ (エクスバー・トーキョープラス)」に行ってまいりました。

EXBAR TOKYO+は、「タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド」の地下1Fにあるバーケイド(BARCADE:飲み屋のBARとゲーセンのARCADEとの合成語で、飲食とゲームを合体させた業態)です。

年々事業所数が減り衰退の一途にありながら、法の制約によってなかなか画期的な打開策が打ち出せないゲーセン業界にとって、バーケイドという業態は、ゲーセンオペレーターが採り得る数少ない工夫だと思うのですが、日本ではあまり見かけられず、個人営業の小規模な店がいくつかあるくらいです。

おそらくは、飲み屋となれば深夜帯も営業したいところですが、ゲーム機を置けば風俗営業となる(関連記事:ゲーセンと法律の話(2)風俗第5号営業(ゲーセン)の要件と制約)ので12時には店を閉めなければならず、商売になりにくいという事情があるのではないかと思います。EXBAR TOKYO+がオープンしたのは昨年の7月だそうで、およそ11か月が経過していますが、これからも本格的なバーケイドとして存続してもらいたいものです。同時に、これに刺激された他社も大人が遊べる新スポットとしてバーケイドを展開してくれればと思います。

EXBAR TOKYO+では、予めプリペイドカードに現金をチャージしておき、飲食物の購入ではそのプリペイドカードで支払います。面白いのは、12種類のビールを自分でサーブする点です。カウンターでグラスを受け取り、希望のビールサーバーの前で購入するビールを付属のタッチペンで選んでからレバーをひねると、ビールが出てきます。ビールは1cc単位で課金され、目の前の液晶に注いだ量と料金が表示されます。なんとなくガソリンの補充を想起します。一度使用したグラスは、専用の洗浄機で洗って使い回します。

(上)階段を降りた入り口から店内を見渡したところ。店内では数カ所に大きなモニターが備え付けられ、スポーツバーとして機能することも考えられているようだ。 (下)ビールサーバーとカウンター。カウンターでは女房がプリペイドカードを使って何か買っている。

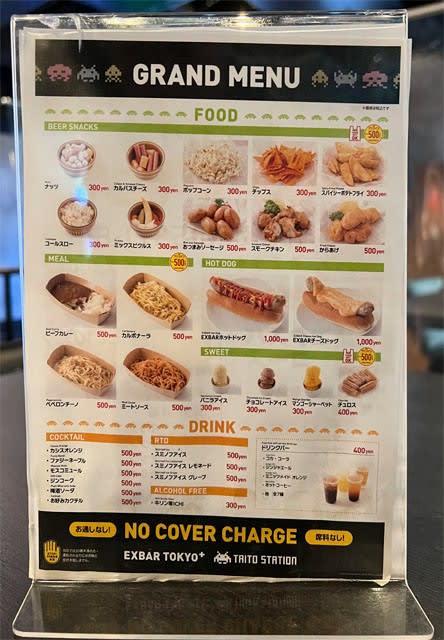

軽食も用意されており、値段は概ねリーズナブルだと思います。

飲食のメニュー。ホットドッグが突出して高いように思えるが、その他は飲み屋としてはむしろ安く感じる。

少し残念に感じたのが、ゲームのラインナップです。CHEXX(関西精機/ICE)やATARI TABLE PONG、無料で遊べるシャッフルボードはバーケイドのラインナップとして大変良いのですが、ピンボールが3台しかなく、うち1台は故障中でした。ピンボール機が充実してくれれば普段行く機会がないこの店にももう少し通おうという気になるのですが。

設置されているゲーム機。(上)CHEXX、シャッフルボード、ピンボール。左奥は「BASEBALL COLLECTION」。 (下)ATARI TABLE PONG。

EXBAR TOKYO+が入るタイトーステーション新宿南口ゲームワールドは、今年でオープン30周年になるそうです。地上6階地下1階の全部がタイトーのゲーセンで、オープン直後の最上階は、複数の60年代のエレメカ機を含むレトロゲームフロアだったのですが、数か月で普通のゲーセンフロアに代わってしまいました。時代を先取りし過ぎていたのかもしれませんが、今ならバーケイドとレトロゲームで、比較的裕福なオールドファンの聖地となる可能性でワンチャンあると思うのですが、復活させることはできないものでしょうか。