前回の記事、「sigmaのフリーペーパー「ビンゴゲーム入門」(1985)」で、記事に使用したフリーペーパーの画像が小さく見えづらかったので大きな画像のPDFファイルをお分けすると申し上げたところ、予想を上回る反応がありました。ご応募くださった皆さん、ありがとうございました。AMゲームのミームを残すことも拙ブログの目的ですので、ご応募くださった方々も、機会がございましたら拡散していただければ一層ありがたく存じます。そのうちまた同じようなことをやらかしていきたいと思っておりますので、その時もまたよろしくお願いいたします。

さて、この連休中、押入れをひっくり返していたら、86年に行われたJAMMAショウでもらってきたフライヤーの束が出てきました。今回はその中からタイトーのフライヤーをご紹介しておこうと思います。

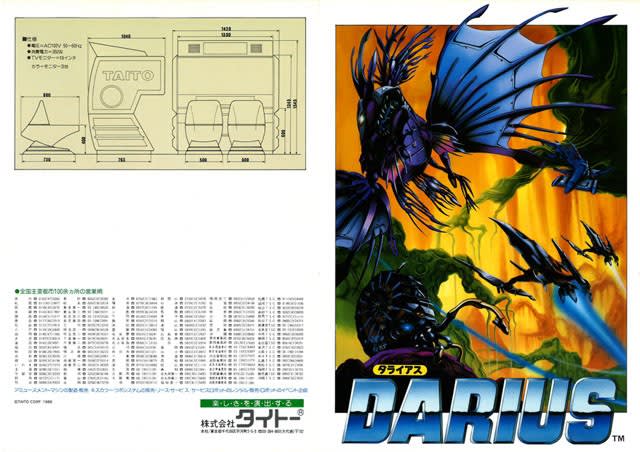

一つ目は、今や伝説的なレゲエとなっている「DARIUS」です。3台の19インチモニターを、ハーフミラーを使って継ぎ目のない3画面にして見せた筐体は、大メーカーであるタイトーの面目躍如たる画期的な工夫でした。

DARIUSのフライヤーはA3判を二つ折りにした4ページ構成。上から表紙側、中側、中側左、中側右。

初めてこの筐体を見たときは圧倒されましたが、やってみると案外難しく、あまり先に進むことができませんでした。しかし、敵キャラのモチーフがワタシが好む海の生物だったので、それを見たさに上手な人のプレイを後ろから眺めたりしていたものでした。

次は、これも今ではレゲエファンにとってはビッグネームとなっているビデオゲーム「奇々怪界」です。

奇々怪界のフライヤーの表と裏。

1986年当時、まだ「萌え」という言葉は発明されていませんでしたが、同様の観念自体は既に存在していたと思います。奇々怪界の主人公キャラ「小夜ちゃん」にも、今の言葉で言う「萌え」ている人々は多くいました。

奇々怪界はフリーペーパーも作られ、ショウではこれも頒布されていました。

奇々怪界のフリーペーパーの表紙側と中側。

メダルゲームでは、「ドリーミー・フォールズ」というプッシャーを出展していました。

ドリーミー・フォールズのフライヤー。6人用プッシャー。

ドリーミー・フォールズは、ピンパネル上を左右にスイングするポケットにメダルが乗ると2枚から20枚のボーナスメダルがプレイフィールドに払い出されました。当時としては良く考えられた仕掛けだったと思いますし、比較的多くのロケで見かけはしましたが、革命的と言えるほどでもなかったように思います。

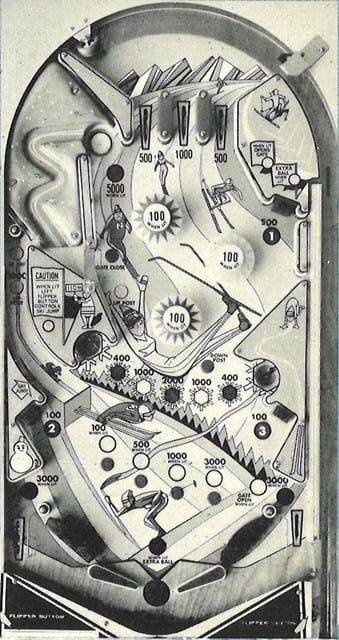

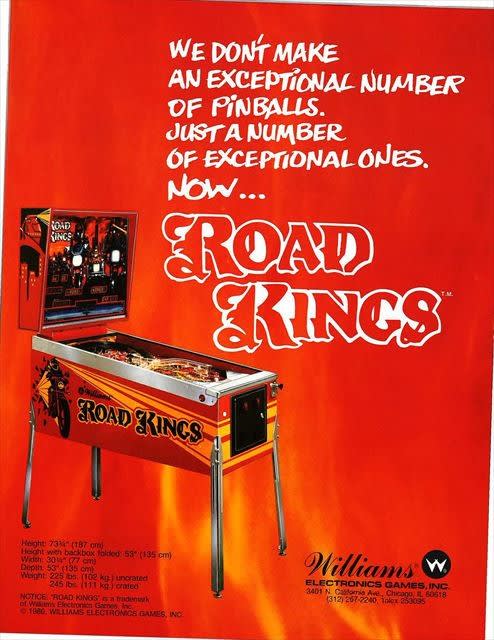

タイトーは、自社が発行するフリーペーパーに「TILT」と名付けるなど、ピンボール機に対していくらかのこだわりがあるかのように見えることがあります。このショウでは、Premier(旧Gottlieb)の「Genesis」と、Williamsの「Road King」を出展していました。

「Genesis」と「Road King」のフライヤー。この頃はまだピンボール機がショウに出展されていた。

また、タイトーはこの年、「ちびっこシリーズ」と称して、子供向けエレメカ機「げんきがでるかっぱ」、「ぱくぱくどり」、「おこさまげきじょう」、「ぐるぐるストップ」という4種の子供向けAM機を出展しています。

ちびっこシリーズのフライヤーは4A判を二つ折りにした4ページ。この画像は商品画像が掲載されている中の2ページ。

実はこの年、タイトーは「インスピレーション・ベースボール」という大型メダル機を出展していました。タイトー始まって以来の大型システムで、ショウ会場でも最も広いスペースを使ってお披露目していましたが、ロケテストまでは行われたものの、その後量産化されることはありませんでした。