今回はチップの話です。チップと言ってもカジノのチップ(Chip)のことで、「心付け」を意味する「チップ(Tip)」ではありません。もし、拙ブログの更新を多少なりとも楽しみにしている方がいらっしゃるのであれば、今回はつまらないこと請け合いですので、予めお詫び申し上げておきます。

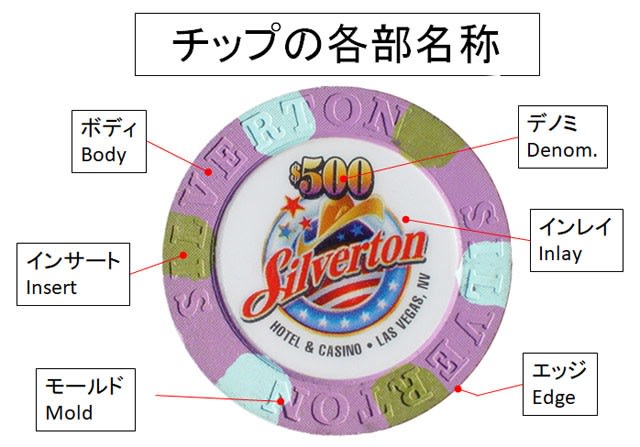

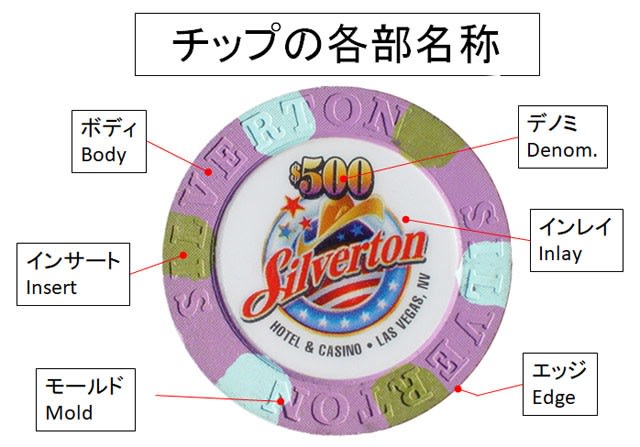

チップの各部名称。メーカーによっては異なる名称を用いている場合もある。

ワタシが小学校の4年生か5年生くらいの頃のこと。当時、近所の電器屋の娘と、互いに読み終えたマンガ週刊誌を時々交換していました。あるとき、そうしてウチにやってきた少女漫画の中に、カジノを描いている漫画をみつけました。それは、主人公のおねえちゃんがカジノに入り、周囲の人々に「お金は持ってんのかい、お嬢ちゃん」とからかわれ、「お金ならある」と言って1枚のコインを取り出してまた笑われるのですが、そのコインで回したスロットマシンが大当たりとなる、というところから始まっていました。

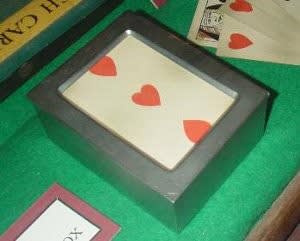

主人公はその後ポーカールームで女ギャンブラーと戦い、フルハウスができて内心勝ったと喜んでいる(絵には「ポーカーフェイス」と言う書き文字が添えられていた)その女ギャンブラーを、主人公はクワッズ(それともストレートフラッシュだったか)で下して大量のチップを獲得し、そのチップで何かを買うだったか借金を返すだったかするという内容でした。

残念なことに、この漫画の作者もタイトルも、記憶にありません。ただ、この時ワタシは、チップがお金の代わりになる(らしい)と言う事実に強い興味を持ってしまいました。ワタシが「ねじ式」に傾倒したのも同じ時期(関連記事:まんがアックス第119号・「特集つげ義春」発売中!)でしたが、やはりこの頃のワタシはヘンな子供だったようです。

■チップのサイズ

さて、ようやく本題です。

ネバダ州のレギュレーションを見ると、バカラ以外のゲームで使用するチップの直径は1.55インチ(約39㎜)と定められており、バカラに限ってはこれ以外に1.6875インチ(約43㎜)のサイズも認められています。この39㎜とか43㎜というサイズがどこから出てきたものかはわかりませんが、少なくとも米国ではネバダ州に限らずどこでも共通であるように見えます。もっとも、チップトレイやラックなど什器の関係もあるので、例えレギュレーションの縛りが無かったとしても、標準サイズから外れるチップを作っても普及はしないとは思われます。

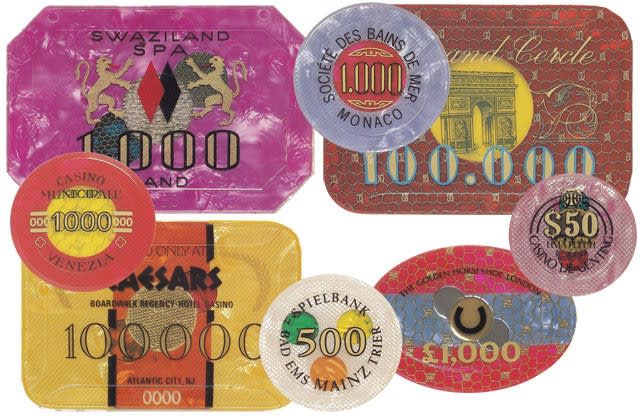

欧州では円形の「ジェトン(jeton)」、あるいは特に高額の場合は、長方形や楕円形の「プラーク(plaque)」と呼ばれるものが使われているようですが、ワタシは欧州のカジノは30年近く前にモナコに一度行ったことがあるだけなので、実態はよく知りません。ただ、唯一のモナコで見たルーレットではアメリカンタイプのチップが使われていたように記憶しています。

トレーディングショウなどで見るジェトンは、大きさはまちまちで、縁が丸くベベルされており、そしてやたらと軽く、見た目は豪華っぽいのですが手には馴染みにくく感じます。

プラークは、米国でも大きなポーカートーナメントで見かけることがありますが、一般のテーブルでは見たことはありません。ひょっとするとハイリミットテーブルでは使われているのでしょうか。

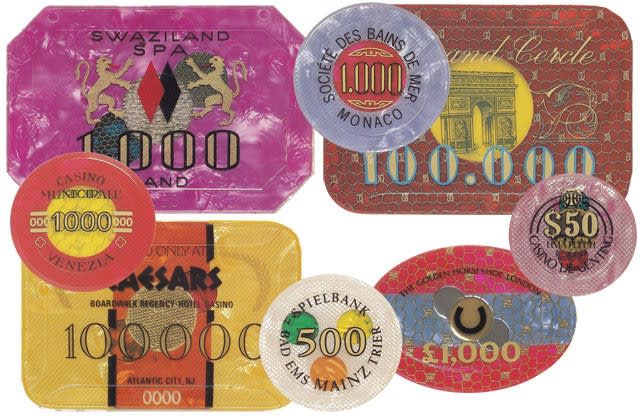

ヨーロッパのチップメーカー「ブルゴーニュ・エ・グラッセ」が25年位前に頒布したカタログからスキャンした、様々なプラークとジェトンの例。左下のプラークにはアトランティックシティのシーザーズパレスの銘が入っているので、米国でも使われている例はあるのかもしれない。同社は昨年日本のエンゼルプレイングカード社が買収したGPIグループの一員である(関連記事:新ラスベガス半生中継2019年G2Eショウ(4) DAY 2:G2Eショウその2)。

■チップの材質

冒頭の画像にあるように、標準的なチップはいくつかの部位から構成されています。ボディの材質には、クレイ、合成樹脂(いわゆるプラスチック)、セラミックなどの種類があります。

・クレイ(Clay)

クレイ(Clay)は「土、粘土」の意味で、19世紀末頃から作られているそうですが、現在見られる「クレイチップ」は、火を付ければ燃えます。つまり、本来の意味でのクレイではありません。摩耗しやすく、長年使われているチップは角が丸まって厚みも変わってくるにもかかわらず、チップの素材としては最も人気が高いです。そのせいかホームユースとして売られているポーカーチップにも「クレイ」あるいは「クレイ・コンポジット」を謳うものが多く見受けられますが、それらはたいていカジノで使われているクレイチップとは似ても似つかない、安っぽいものです。カジノ品質のクレイチップが売られている例は少なく、また安い場合でも1枚当たり1ドル程度もして、個人で持とうとすると案外費用がかかります。後述するセラミック製に対抗しようとしたのか、インレイを拡張したタイプもあります。

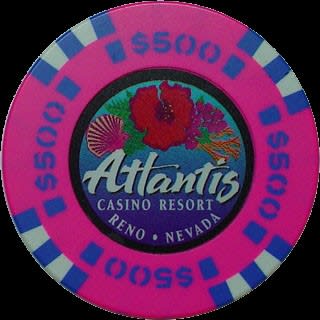

インレイを拡張したタイプのクレイチップ。モールドがインレイにかかっている。

・プラスチック

プラスチックはクレイに比較して耐久性に優れるせいか、しばしば見かけます。中にはかなり精巧な技術を要すると思しき構造のものもありますが、いかんせん大量生産品のように見えて、ワタシにはなんとなく安っぽく感じられてしまいます(個人の感想です)。

一口にプラスチックと言っても様々な種類があり(クレイも結局はプラスチックの一種と思われる)、ホームユースとして売られているごく安価なプラスチック製のチップは、実に全く見るからに安っぽいです。

プラスチック素材のチップ。色の異なる部分は異なるパーツを組み合わせて作られているとのことだが、カジノグレードのチップではパーツ間の継ぎ目というものがまるで感じられない。

・セラミック

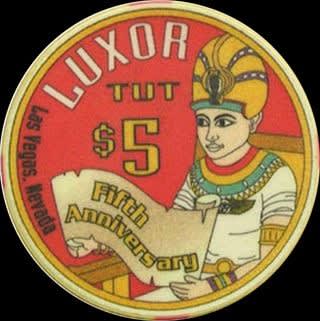

セラミック製のチップが現れたのは1980年台の半ばころなのだそうです。セラミック製のチップにはモールドが無く、インレイの代わりにほぼ全面にデザインが施せるので凝った絵柄にできて華やかなので、2000年前後頃には結構流行っていたように見受けられました。耐摩耗性も高そうですが、しかし、長年使用していると絵が剥げ落ちてくるようで、ワタシの経験でも、表面の絵が薄くなっているものがしばしばありました。そのためかどうかはわかりませんが、最近はあまり見かけなくなりました。

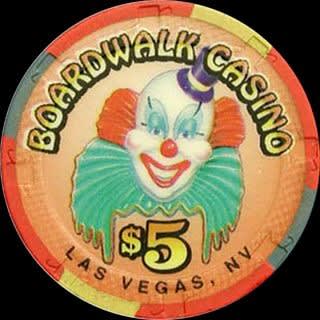

セラミック製のチップ。面全体にデザインが施せるので華やかではある。

これら三つの素材のうち、使用感が良いのは何といってもクレイです。セラミックも手触り自体は悪くはないのですが、何となくクレイの代用品的な印象が残ってしまいます(個人の感想です)。プラスチックはワタシ的には論外な素材です。

上からクレイ、プラスチック、セラミックを並べた素材別の比較。

チップの重さはまちまちです。カジノで使われているチップは8~10g程度であるようですが、ポーカートーナメントではもっと重いチップが使われている場合が多いように思います。重さの違いは、素材自体の比重のほか、中の錘の有無などによるらしいです。

■インレイ

インレイは、ビニールのような素材であることが多いですが、製造コストを下げる目的で、ホットスタンプと呼ばれる、箔をボディに押しただけで済ませたものもあります。また、プラスチック製のチップでは金属のコイン状のものがはめ込まれているものもあります。

インレイの例。通常タイプ(上)、ホットスタンプを押したもの(左下)、金属性のコインがはめ込まれているタイプ(右下)。

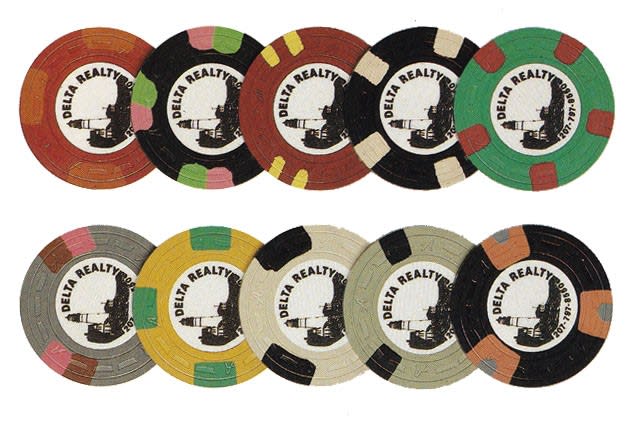

■インサート

クレイのインサートのデザインにも、単純なものから複雑なものまでさまざまあります。不思議なのは、色ごとに異なるクレイ素材が使われているのですが、まるで塗装ででもあるかのように、素材間の継ぎ目が全く感じられません。クレイチップの製造過程ではかなりの高温と高圧を要するとは聞くのですが、詳しい製法は企業秘密として公開されておらず、謎です。

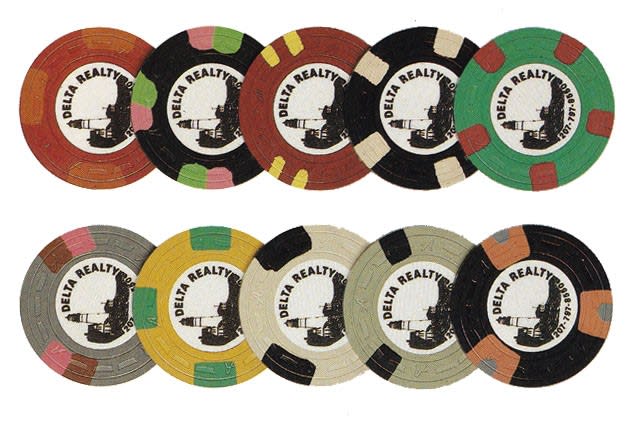

インサートの種類の例。一般論として、デノミが高い方がインサートの数が多く、デザインも複雑になることが多いが、法則というほどのことでもない。

■チップの色

デノミ(額面)と色については、地域によってはカジノを監督する機関が規則を設けているところもありますが、ネバダ州では色に関する規則はなく、従ってネバダ州のカジノで使われている1ドルチップには、青、白、グレー、橙、茶色などが見られます。

ネバダ州ラスベガスで使用されている1ドルチップ各種。

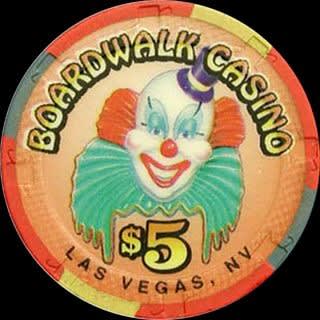

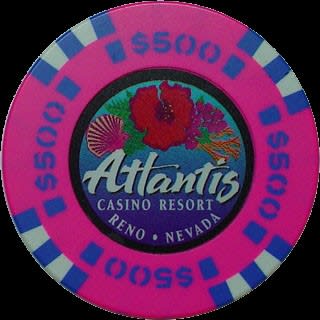

とは言え、そんなネバダでも、5ドル以上のデノミのチップについてはなぜかすべてのカジノを通じて概ね統一されたカラーリングが施されている場合がほとんどで、会話の中では色でデノミを指す場合もあります。

ネバダで見られるチップの、デノミごとの色の典型例。5ドルは赤基調、25ドルは緑基調、100ドルは黒基調でそれぞれ概ね統一されている。画像はワタシが20年位前にラスベガスのギャンブラーズ・ジェネラル・ストアで購入した、バド・ジョーンズ社製(ここも今では前述のGPIグループの一員)のクレイチップ。300枚セットで300ドルだったが、その後同店でクレイチップをまとめて販売しているところを見たことが無く、ラッキーだった。

■最後に

ワタシはチップをしばしば持ち帰ります。特に現存しないカジノのチップは、当時本当に訪れていたことのいい証拠となります。とはいえ換金性のあるものですから、あまりデノミの高いチップはさすがに持ち帰ることができません。昔は5ドルチップを持ち帰っていましたが、クラップスを覚えてからは1ドルチップが普通に入手できるようになったので、今ではもっぱら1ドルチップを持ち帰っています。穴を開けてボールチェーンを通せば、土産用に売られているトランプやダイスよりはいくらか気の利いた土産物となり、そしてなによりたいへん安くすむので重宝しています。今後カジノに行かれる方がいらっしゃいましたら、ご参考にしていただければと思います。

チップの各部名称。メーカーによっては異なる名称を用いている場合もある。

ワタシが小学校の4年生か5年生くらいの頃のこと。当時、近所の電器屋の娘と、互いに読み終えたマンガ週刊誌を時々交換していました。あるとき、そうしてウチにやってきた少女漫画の中に、カジノを描いている漫画をみつけました。それは、主人公のおねえちゃんがカジノに入り、周囲の人々に「お金は持ってんのかい、お嬢ちゃん」とからかわれ、「お金ならある」と言って1枚のコインを取り出してまた笑われるのですが、そのコインで回したスロットマシンが大当たりとなる、というところから始まっていました。

主人公はその後ポーカールームで女ギャンブラーと戦い、フルハウスができて内心勝ったと喜んでいる(絵には「ポーカーフェイス」と言う書き文字が添えられていた)その女ギャンブラーを、主人公はクワッズ(それともストレートフラッシュだったか)で下して大量のチップを獲得し、そのチップで何かを買うだったか借金を返すだったかするという内容でした。

残念なことに、この漫画の作者もタイトルも、記憶にありません。ただ、この時ワタシは、チップがお金の代わりになる(らしい)と言う事実に強い興味を持ってしまいました。ワタシが「ねじ式」に傾倒したのも同じ時期(関連記事:まんがアックス第119号・「特集つげ義春」発売中!)でしたが、やはりこの頃のワタシはヘンな子供だったようです。

■チップのサイズ

さて、ようやく本題です。

ネバダ州のレギュレーションを見ると、バカラ以外のゲームで使用するチップの直径は1.55インチ(約39㎜)と定められており、バカラに限ってはこれ以外に1.6875インチ(約43㎜)のサイズも認められています。この39㎜とか43㎜というサイズがどこから出てきたものかはわかりませんが、少なくとも米国ではネバダ州に限らずどこでも共通であるように見えます。もっとも、チップトレイやラックなど什器の関係もあるので、例えレギュレーションの縛りが無かったとしても、標準サイズから外れるチップを作っても普及はしないとは思われます。

欧州では円形の「ジェトン(jeton)」、あるいは特に高額の場合は、長方形や楕円形の「プラーク(plaque)」と呼ばれるものが使われているようですが、ワタシは欧州のカジノは30年近く前にモナコに一度行ったことがあるだけなので、実態はよく知りません。ただ、唯一のモナコで見たルーレットではアメリカンタイプのチップが使われていたように記憶しています。

トレーディングショウなどで見るジェトンは、大きさはまちまちで、縁が丸くベベルされており、そしてやたらと軽く、見た目は豪華っぽいのですが手には馴染みにくく感じます。

プラークは、米国でも大きなポーカートーナメントで見かけることがありますが、一般のテーブルでは見たことはありません。ひょっとするとハイリミットテーブルでは使われているのでしょうか。

ヨーロッパのチップメーカー「ブルゴーニュ・エ・グラッセ」が25年位前に頒布したカタログからスキャンした、様々なプラークとジェトンの例。左下のプラークにはアトランティックシティのシーザーズパレスの銘が入っているので、米国でも使われている例はあるのかもしれない。同社は昨年日本のエンゼルプレイングカード社が買収したGPIグループの一員である(関連記事:新ラスベガス半生中継2019年G2Eショウ(4) DAY 2:G2Eショウその2)。

■チップの材質

冒頭の画像にあるように、標準的なチップはいくつかの部位から構成されています。ボディの材質には、クレイ、合成樹脂(いわゆるプラスチック)、セラミックなどの種類があります。

・クレイ(Clay)

クレイ(Clay)は「土、粘土」の意味で、19世紀末頃から作られているそうですが、現在見られる「クレイチップ」は、火を付ければ燃えます。つまり、本来の意味でのクレイではありません。摩耗しやすく、長年使われているチップは角が丸まって厚みも変わってくるにもかかわらず、チップの素材としては最も人気が高いです。そのせいかホームユースとして売られているポーカーチップにも「クレイ」あるいは「クレイ・コンポジット」を謳うものが多く見受けられますが、それらはたいていカジノで使われているクレイチップとは似ても似つかない、安っぽいものです。カジノ品質のクレイチップが売られている例は少なく、また安い場合でも1枚当たり1ドル程度もして、個人で持とうとすると案外費用がかかります。後述するセラミック製に対抗しようとしたのか、インレイを拡張したタイプもあります。

インレイを拡張したタイプのクレイチップ。モールドがインレイにかかっている。

・プラスチック

プラスチックはクレイに比較して耐久性に優れるせいか、しばしば見かけます。中にはかなり精巧な技術を要すると思しき構造のものもありますが、いかんせん大量生産品のように見えて、ワタシにはなんとなく安っぽく感じられてしまいます(個人の感想です)。

一口にプラスチックと言っても様々な種類があり(クレイも結局はプラスチックの一種と思われる)、ホームユースとして売られているごく安価なプラスチック製のチップは、実に全く見るからに安っぽいです。

プラスチック素材のチップ。色の異なる部分は異なるパーツを組み合わせて作られているとのことだが、カジノグレードのチップではパーツ間の継ぎ目というものがまるで感じられない。

・セラミック

セラミック製のチップが現れたのは1980年台の半ばころなのだそうです。セラミック製のチップにはモールドが無く、インレイの代わりにほぼ全面にデザインが施せるので凝った絵柄にできて華やかなので、2000年前後頃には結構流行っていたように見受けられました。耐摩耗性も高そうですが、しかし、長年使用していると絵が剥げ落ちてくるようで、ワタシの経験でも、表面の絵が薄くなっているものがしばしばありました。そのためかどうかはわかりませんが、最近はあまり見かけなくなりました。

セラミック製のチップ。面全体にデザインが施せるので華やかではある。

これら三つの素材のうち、使用感が良いのは何といってもクレイです。セラミックも手触り自体は悪くはないのですが、何となくクレイの代用品的な印象が残ってしまいます(個人の感想です)。プラスチックはワタシ的には論外な素材です。

上からクレイ、プラスチック、セラミックを並べた素材別の比較。

チップの重さはまちまちです。カジノで使われているチップは8~10g程度であるようですが、ポーカートーナメントではもっと重いチップが使われている場合が多いように思います。重さの違いは、素材自体の比重のほか、中の錘の有無などによるらしいです。

■インレイ

インレイは、ビニールのような素材であることが多いですが、製造コストを下げる目的で、ホットスタンプと呼ばれる、箔をボディに押しただけで済ませたものもあります。また、プラスチック製のチップでは金属のコイン状のものがはめ込まれているものもあります。

インレイの例。通常タイプ(上)、ホットスタンプを押したもの(左下)、金属性のコインがはめ込まれているタイプ(右下)。

■インサート

クレイのインサートのデザインにも、単純なものから複雑なものまでさまざまあります。不思議なのは、色ごとに異なるクレイ素材が使われているのですが、まるで塗装ででもあるかのように、素材間の継ぎ目が全く感じられません。クレイチップの製造過程ではかなりの高温と高圧を要するとは聞くのですが、詳しい製法は企業秘密として公開されておらず、謎です。

インサートの種類の例。一般論として、デノミが高い方がインサートの数が多く、デザインも複雑になることが多いが、法則というほどのことでもない。

■チップの色

デノミ(額面)と色については、地域によってはカジノを監督する機関が規則を設けているところもありますが、ネバダ州では色に関する規則はなく、従ってネバダ州のカジノで使われている1ドルチップには、青、白、グレー、橙、茶色などが見られます。

ネバダ州ラスベガスで使用されている1ドルチップ各種。

とは言え、そんなネバダでも、5ドル以上のデノミのチップについてはなぜかすべてのカジノを通じて概ね統一されたカラーリングが施されている場合がほとんどで、会話の中では色でデノミを指す場合もあります。

ネバダで見られるチップの、デノミごとの色の典型例。5ドルは赤基調、25ドルは緑基調、100ドルは黒基調でそれぞれ概ね統一されている。画像はワタシが20年位前にラスベガスのギャンブラーズ・ジェネラル・ストアで購入した、バド・ジョーンズ社製(ここも今では前述のGPIグループの一員)のクレイチップ。300枚セットで300ドルだったが、その後同店でクレイチップをまとめて販売しているところを見たことが無く、ラッキーだった。

■最後に

ワタシはチップをしばしば持ち帰ります。特に現存しないカジノのチップは、当時本当に訪れていたことのいい証拠となります。とはいえ換金性のあるものですから、あまりデノミの高いチップはさすがに持ち帰ることができません。昔は5ドルチップを持ち帰っていましたが、クラップスを覚えてからは1ドルチップが普通に入手できるようになったので、今ではもっぱら1ドルチップを持ち帰っています。穴を開けてボールチェーンを通せば、土産用に売られているトランプやダイスよりはいくらか気の利いた土産物となり、そしてなによりたいへん安くすむので重宝しています。今後カジノに行かれる方がいらっしゃいましたら、ご参考にしていただければと思います。