「競馬」は、海外でも古くからペイアウトのあるコインマシンに採り入れられてきたテーマです。日本でも、メダルゲーム機の開発を始めたごく早い時期から現代に至るまで、多くの競馬ゲームが作られてきました。

ワタシは、初の国産競馬ゲーム機は、セガの「ハーネスレース」(Harness Race, 1974)であると考えています。これには若干の注釈が必要だと思うのですが、それは本文の最後で改めて触れることにして、まずは本題から記録していきます。

ハーネスレースのフライヤー。A3判を二つ折りにしているうち、表紙側(上)と中側(下)。

ハーネスレースとは、馬に一人乗りの二輪馬車を引かせて行う競馬のことです。日本でも「繋駕(けいが)速歩競走」と称して細々と行われてはいましたが、あまりになじみが薄いためか、フライヤーには平凡社の百科事典の解説が記載されています。セガの「ハーネスレース」は、その名の通り騎手が乗る車を引っ張る馬の人形がトラックを走行しました。

「ハーネスレース」のフライヤーから、プレイフィールド部分のアップ。車輪の付いた台に騎手が乗っている人形が確認できる。ときに、スケール感がおかしい観客席の観衆と同じタッチの絵は、1970年代中頃から80年くらいまでの時期にセガが製造していたフリッパー・ピンボール機をはじめ多くのゲーム機で見られるが、このアーティストの名前は残念ながら伝わっていない。

「ハーネスレース」のレースプログラムは毎ゲーム同じで、5頭立ての連複のみ、1番人気の3倍から大穴の28倍まで10種類の組み合わせがありました。一つの組み合わせにメダル4枚までベットでき、ベット数はLEDランプの点灯数で示していました。まだ払い出し機構にホッパーが使われない時代で、大量のメダルを払い出すことができなかった時代のことなので、これでも用が足りていたのでしょう。

また、この頃のメダルゲーム機はクレジット機能という概念も無かった時代でもあったので、メダルを1枚投入するたびに任意の一か所にベットするというスタイルだったのですが、「ハーネスレース」では、メダル投入後にベットボタンを拳などで強く叩くと、その衝撃に同時に反応した全ての組み合わせにメダルがベットされたことになってしまうという設計上の不備が発見されてしまいました。この不正行為は比較的よく広まったため、ロケーションによっては二つのL字型の金属板をボタンの左右を挟むように取り付けるなどして、ボタンを叩けないようにする改造を行うところもありました。

コントロールパネル部分のアップ。

ハーネスレースでは、各馬が1着になる確率をビルボードに明示していたので、レース結果を毎回記録して次の出目を予想する人を良く見かけたものでした。そんなことをしても出目の予想の材料としては意味はないのですが、それを意味があると錯覚させる演出は秀逸だったと思います。

ハーネスレースのビルボードのアップ。組み合わせのオッズと、各馬が1着になる確率が明示されている。

この1着になる確率の掲示を見たとき、既に中学校の数学の時間で確率は習っていたワタシは、この数字から連複の確率も計算できるのではないかと思いました。そして、いつか暇なときに計算してみようと思いはしたのですが、それから今日までの40年余りの間、ずっと放置しておりました。しかし、このたび本記事を書くことを好機として、長年の積み残し案件を解決することにしました。

実際の着順を決めるアルゴリズムはわかりませんが、1着になる確率が高い馬ほど2着になる確率も高いことは明らかです。そこで、ある馬を1着とした場合、それ以外のすべての馬の1着になる確率(A)を合計した数(B)に対して、1着以外の各馬の(A)が占める割合が2着になる確率であると考え、これを1~5の馬それぞれが1着になった場合のすべてについて計算してみました。

ハーネスレースの各出目の出現率とペイアウト率。「トゥルーオッズ」とは、フルペイとする場合の配当率のこと。「P/O」はペイアウト率のことで、トゥルーオッズに対してゲームオッズが何%あるかを示している。

その結果、「ハーネスレース」の平均ペイアウト率は70.5%と判明しました。同時期の「ファロ」の平均ペイアウト率が85.2%だったので、おそらくハーネスレースもそのくらいかと思っていたので、これは意外なほどに低い設定です。仮に全てのオッズを+1したとしても、平均ペイアウト率は80.5%にしかなりません。

特に気になるのは、オッズの高い組合せの方がペイアウト率が高く設定されているという点です。多くのカジノのゲームでは、オッズが高い賭けほどペイアウト率を抑えるのが通例なのですが、「ハーネスレース」はその逆の傾向を示しています。

もう一つ、組合せ「1-4」と「2-3」の出現率は殆ど同じなのにオッズに1倍の差がある点も気になります。これにより、「1-4」のペイアウト率が異様に低く、逆に「2-3」が(比較の上では)お買い得になっています。

この表を見て思うこととして、本当は手を出しちゃいけないゲームだけど、どうしても遊ばなければならないなら、常に「4-5」一点張りに徹するのが、ワタシからの推奨手という結論に達しました。今は表計算ソフトなどという便利なものがあるので計算自体は案外簡単にできましたが、長年抱えていた懸案事項が解決して、ワタシは今とても清々しい気分です。

さて、話変わって「ハーネスレース」の機構についても述べておこうと思います。ダートの静電植毛されたプレイフィールドの下には、トラックを一周する台があり、この台の上に、プレイフィールド上の各馬を引き付ける磁石が乗っていました。この磁石は、台の上で前後に動くようになっており、馬の全体的な移動は台を走行させて行い、順位の差は台上の磁石を前後させることで付けていました。

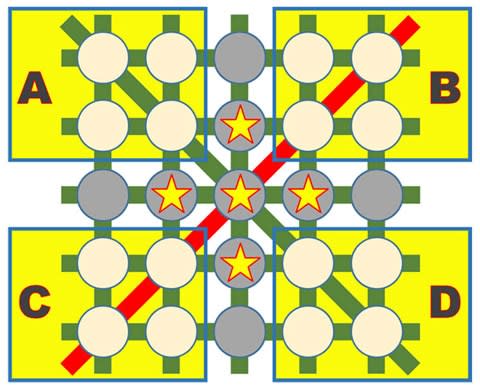

ハーネスレースの機構概念図。トラックを一周する台(クリーム色の直方体)の上に各馬に対応する磁石(赤い円)が付いている。磁石は、台の上で一定の範囲で前後する。

ハーネスレースは、定価410万円、業者価格で320万円(1977年に発行されたプライスリストによる)という、当時としてはたいへん高価な機械でしたが、数か月前に発売されたファロ(関連記事:初の国産メダルゲーム機の記憶)とともに、当時のほとんどのメダルゲーム場に設置される大ヒット機となりました。

「ハーネスレース」が発売されてからおよそ半年くらい後のこと。「フジ・エンタープライズ」という会社が、「ハーネスデラックス」(Harness Delux)という機種の広告を、業界誌アミューズメント産業の1975年5月号に掲載しました。

フジ・エンタープライズが業界誌に掲載した「ハーネスデラックス」の広告。

よく見ると、コントロールパネルの仕様はオリジナルとほとんど同じに見うけられます。観客席の絵もオリジナルと雰囲気は似ていますが、これは新たに描きおこしているようです。おそらくは、セガの「ハーネスレース」を土台として、主に外装を作り直したものと思われます。合皮張りのアームレストや本体は、確かにオリジナルよりもはるかに豪華に見えます・・・

・・・と思っていたら、フジ・エンタープライズはその年の業界のトレーディングショウに、「ハーネスデラックス・トウェンティ」という機種を出してきたようです。

アミューズメント産業誌1975年12月号に掲載された、ショウに出品された製品紹介から、「ハーネスデラックス・トウェンティ」のページ。

詳しいことはわからないのですが、「ハーネスデラックス・トウェンティ」は、席数を20席に大幅に拡張し、長さはオリジナルよりも倍以上のサイズとなっているので、全く新規に開発したものと思われます。これがどの程度売れたのかはわかりませんが、席によってはフィニッシュラインが遠くて見づらく、またゲーム時間も長くなってしまうので、あまり普及しなかったのではないかと思います。

***************************

冒頭で「初の国産メダル競馬ゲーム機はセガのハーネスレースだがこれには若干の注釈が必要」と述べた件についてご説明いたします。ワタシはこれまで、初の国産メダルゲーム機はセガの「ファロ(FARO, 1974)」と「シルバーフォールズ(Silver Falls, 1974)だと何度か述べてまいりました。

しかし、ゲームの結果によって払い出しが行われるゲーム機自体は、ファロ以前から既に国内で製造されていました。そのような機械は、日本にまだメダルゲームというジャンルが定着する以前の1960年代から、飲食店などで違法なギャンブル機として使われていました(関連記事:ロタミントの記憶 / セガのスロットマシンに関する思いつき話)。

AM業界では、そのようなアングラ市場での稼働を前提とするゲーム機を「Gマシン」(GはGambleのG)と呼んでいます。拙ブログでは、Gマシンはメダルゲームとして作られたものではないという理解から、メダルゲームとは区別して考える方針でおり、従って初の国産メダルゲーム機はあくまでも「ファロ」であるとするのがワタシの見解です。「ハーネスレース」も同様で、それ以前から競馬をテーマとしたGマシンは存在していましたが、メダルゲームとしての初の競馬ゲーム機は、セガの「ハーネスレース」であると判断しています。

そもそもメダルゲームというジャンル自体が海外のギャンブル機から始まったものですし、またメダルゲーム機だってGマシンに転用することは可能であり、そしてその逆もまた真で、メダルゲームとGマシンの本質的なゲーム性には違いはありません。しかし、良い喩えではないかもしれませんが、天然の鮭と養殖の鮭を混同して扱ってしまうと、どこかで何らかの支障が生じる予感がするのに似た警戒感があって、ワタシはメダルゲーム機とGマシンは区別することにしています。

(競馬ゲームその2につづく)

ワタシは、初の国産競馬ゲーム機は、セガの「ハーネスレース」(Harness Race, 1974)であると考えています。これには若干の注釈が必要だと思うのですが、それは本文の最後で改めて触れることにして、まずは本題から記録していきます。

ハーネスレースのフライヤー。A3判を二つ折りにしているうち、表紙側(上)と中側(下)。

ハーネスレースとは、馬に一人乗りの二輪馬車を引かせて行う競馬のことです。日本でも「繋駕(けいが)速歩競走」と称して細々と行われてはいましたが、あまりになじみが薄いためか、フライヤーには平凡社の百科事典の解説が記載されています。セガの「ハーネスレース」は、その名の通り騎手が乗る車を引っ張る馬の人形がトラックを走行しました。

「ハーネスレース」のフライヤーから、プレイフィールド部分のアップ。車輪の付いた台に騎手が乗っている人形が確認できる。ときに、スケール感がおかしい観客席の観衆と同じタッチの絵は、1970年代中頃から80年くらいまでの時期にセガが製造していたフリッパー・ピンボール機をはじめ多くのゲーム機で見られるが、このアーティストの名前は残念ながら伝わっていない。

「ハーネスレース」のレースプログラムは毎ゲーム同じで、5頭立ての連複のみ、1番人気の3倍から大穴の28倍まで10種類の組み合わせがありました。一つの組み合わせにメダル4枚までベットでき、ベット数はLEDランプの点灯数で示していました。まだ払い出し機構にホッパーが使われない時代で、大量のメダルを払い出すことができなかった時代のことなので、これでも用が足りていたのでしょう。

また、この頃のメダルゲーム機はクレジット機能という概念も無かった時代でもあったので、メダルを1枚投入するたびに任意の一か所にベットするというスタイルだったのですが、「ハーネスレース」では、メダル投入後にベットボタンを拳などで強く叩くと、その衝撃に同時に反応した全ての組み合わせにメダルがベットされたことになってしまうという設計上の不備が発見されてしまいました。この不正行為は比較的よく広まったため、ロケーションによっては二つのL字型の金属板をボタンの左右を挟むように取り付けるなどして、ボタンを叩けないようにする改造を行うところもありました。

コントロールパネル部分のアップ。

ハーネスレースでは、各馬が1着になる確率をビルボードに明示していたので、レース結果を毎回記録して次の出目を予想する人を良く見かけたものでした。そんなことをしても出目の予想の材料としては意味はないのですが、それを意味があると錯覚させる演出は秀逸だったと思います。

ハーネスレースのビルボードのアップ。組み合わせのオッズと、各馬が1着になる確率が明示されている。

この1着になる確率の掲示を見たとき、既に中学校の数学の時間で確率は習っていたワタシは、この数字から連複の確率も計算できるのではないかと思いました。そして、いつか暇なときに計算してみようと思いはしたのですが、それから今日までの40年余りの間、ずっと放置しておりました。しかし、このたび本記事を書くことを好機として、長年の積み残し案件を解決することにしました。

実際の着順を決めるアルゴリズムはわかりませんが、1着になる確率が高い馬ほど2着になる確率も高いことは明らかです。そこで、ある馬を1着とした場合、それ以外のすべての馬の1着になる確率(A)を合計した数(B)に対して、1着以外の各馬の(A)が占める割合が2着になる確率であると考え、これを1~5の馬それぞれが1着になった場合のすべてについて計算してみました。

ハーネスレースの各出目の出現率とペイアウト率。「トゥルーオッズ」とは、フルペイとする場合の配当率のこと。「P/O」はペイアウト率のことで、トゥルーオッズに対してゲームオッズが何%あるかを示している。

その結果、「ハーネスレース」の平均ペイアウト率は70.5%と判明しました。同時期の「ファロ」の平均ペイアウト率が85.2%だったので、おそらくハーネスレースもそのくらいかと思っていたので、これは意外なほどに低い設定です。仮に全てのオッズを+1したとしても、平均ペイアウト率は80.5%にしかなりません。

特に気になるのは、オッズの高い組合せの方がペイアウト率が高く設定されているという点です。多くのカジノのゲームでは、オッズが高い賭けほどペイアウト率を抑えるのが通例なのですが、「ハーネスレース」はその逆の傾向を示しています。

もう一つ、組合せ「1-4」と「2-3」の出現率は殆ど同じなのにオッズに1倍の差がある点も気になります。これにより、「1-4」のペイアウト率が異様に低く、逆に「2-3」が(比較の上では)お買い得になっています。

この表を見て思うこととして、本当は手を出しちゃいけないゲームだけど、どうしても遊ばなければならないなら、常に「4-5」一点張りに徹するのが、ワタシからの推奨手という結論に達しました。今は表計算ソフトなどという便利なものがあるので計算自体は案外簡単にできましたが、長年抱えていた懸案事項が解決して、ワタシは今とても清々しい気分です。

さて、話変わって「ハーネスレース」の機構についても述べておこうと思います。ダートの静電植毛されたプレイフィールドの下には、トラックを一周する台があり、この台の上に、プレイフィールド上の各馬を引き付ける磁石が乗っていました。この磁石は、台の上で前後に動くようになっており、馬の全体的な移動は台を走行させて行い、順位の差は台上の磁石を前後させることで付けていました。

ハーネスレースの機構概念図。トラックを一周する台(クリーム色の直方体)の上に各馬に対応する磁石(赤い円)が付いている。磁石は、台の上で一定の範囲で前後する。

ハーネスレースは、定価410万円、業者価格で320万円(1977年に発行されたプライスリストによる)という、当時としてはたいへん高価な機械でしたが、数か月前に発売されたファロ(関連記事:初の国産メダルゲーム機の記憶)とともに、当時のほとんどのメダルゲーム場に設置される大ヒット機となりました。

「ハーネスレース」が発売されてからおよそ半年くらい後のこと。「フジ・エンタープライズ」という会社が、「ハーネスデラックス」(Harness Delux)という機種の広告を、業界誌アミューズメント産業の1975年5月号に掲載しました。

フジ・エンタープライズが業界誌に掲載した「ハーネスデラックス」の広告。

よく見ると、コントロールパネルの仕様はオリジナルとほとんど同じに見うけられます。観客席の絵もオリジナルと雰囲気は似ていますが、これは新たに描きおこしているようです。おそらくは、セガの「ハーネスレース」を土台として、主に外装を作り直したものと思われます。合皮張りのアームレストや本体は、確かにオリジナルよりもはるかに豪華に見えます・・・

・・・と思っていたら、フジ・エンタープライズはその年の業界のトレーディングショウに、「ハーネスデラックス・トウェンティ」という機種を出してきたようです。

アミューズメント産業誌1975年12月号に掲載された、ショウに出品された製品紹介から、「ハーネスデラックス・トウェンティ」のページ。

詳しいことはわからないのですが、「ハーネスデラックス・トウェンティ」は、席数を20席に大幅に拡張し、長さはオリジナルよりも倍以上のサイズとなっているので、全く新規に開発したものと思われます。これがどの程度売れたのかはわかりませんが、席によってはフィニッシュラインが遠くて見づらく、またゲーム時間も長くなってしまうので、あまり普及しなかったのではないかと思います。

***************************

冒頭で「初の国産メダル競馬ゲーム機はセガのハーネスレースだがこれには若干の注釈が必要」と述べた件についてご説明いたします。ワタシはこれまで、初の国産メダルゲーム機はセガの「ファロ(FARO, 1974)」と「シルバーフォールズ(Silver Falls, 1974)だと何度か述べてまいりました。

しかし、ゲームの結果によって払い出しが行われるゲーム機自体は、ファロ以前から既に国内で製造されていました。そのような機械は、日本にまだメダルゲームというジャンルが定着する以前の1960年代から、飲食店などで違法なギャンブル機として使われていました(関連記事:ロタミントの記憶 / セガのスロットマシンに関する思いつき話)。

AM業界では、そのようなアングラ市場での稼働を前提とするゲーム機を「Gマシン」(GはGambleのG)と呼んでいます。拙ブログでは、Gマシンはメダルゲームとして作られたものではないという理解から、メダルゲームとは区別して考える方針でおり、従って初の国産メダルゲーム機はあくまでも「ファロ」であるとするのがワタシの見解です。「ハーネスレース」も同様で、それ以前から競馬をテーマとしたGマシンは存在していましたが、メダルゲームとしての初の競馬ゲーム機は、セガの「ハーネスレース」であると判断しています。

そもそもメダルゲームというジャンル自体が海外のギャンブル機から始まったものですし、またメダルゲーム機だってGマシンに転用することは可能であり、そしてその逆もまた真で、メダルゲームとGマシンの本質的なゲーム性には違いはありません。しかし、良い喩えではないかもしれませんが、天然の鮭と養殖の鮭を混同して扱ってしまうと、どこかで何らかの支障が生じる予感がするのに似た警戒感があって、ワタシはメダルゲーム機とGマシンは区別することにしています。

(競馬ゲームその2につづく)