1976年に創刊され今も刊行が続くマガジンハウス(旧平凡出版)の情報誌「ポパイ(POPEYE)」は、刊行当初から米国(特に西海岸)の流行やファッション、ライフスタイルを主とした、当時の価値観で「カッコいい」風俗文化を紹介していました。

1970年代の終わりころになると、「ポパイ」に感化されてそのスタイルを真似る「シティボーイ」と呼ばれる男子が巷に溢れました。当時ワタシが通っていた大学のキャンパスでも、男子学生4人のうち3人はそんな「シティボーイ」だったように思います(ワタシは残る1人の方でしたが)。「ポパイ」は当時の男子にとって「カッコよくあるため」の絶対的なマニュアルでした。

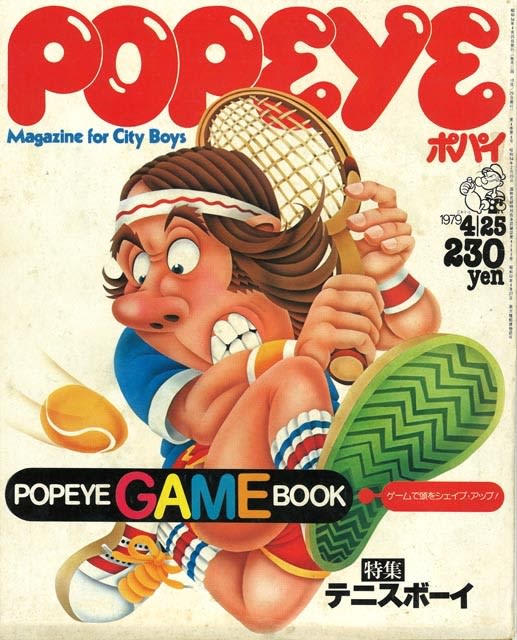

その男子がカッコよくあるためのマニュアルである「ポパイ」が、1979年の4月25日号で、「ゲームのことしか頭にないのだ! POPEYE GAME BOOK」という特集記事を掲載しました。

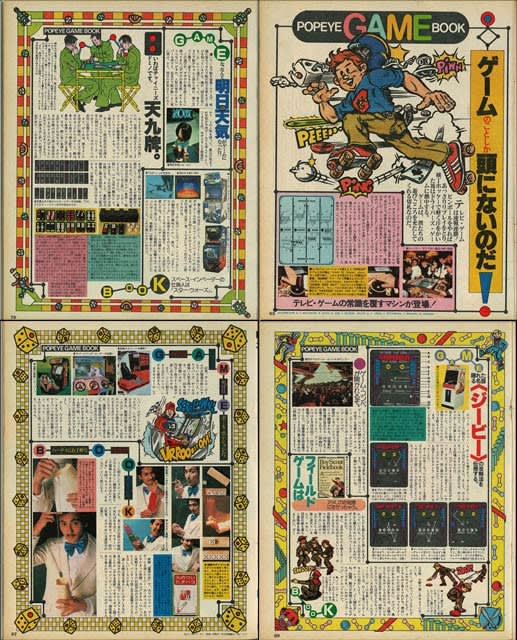

「ポパイ」1979年4月25日号の表紙。表紙に大きく「POPEYE GAME BOOK」と掲げられている。

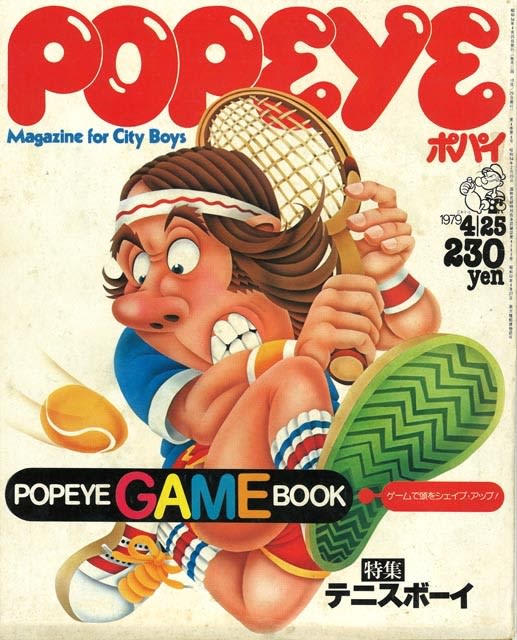

特集記事全体は39ページに及びますが、扱っているゲームのジャンルは多様で、AMゲームに関する部分はこのうち8ページに過ぎません。その中に、ビデオゲーム、ピンボール、ビンゴ、スロットマシンのトピックが散らばっています。

ビデオゲームが掲載されているページ(断片的に4ページ)。

フリッパーとビンゴ・ピンボールが掲載されているページ(見開き2ページ)。ピンボール機の情報も混じる。

スロットマシンが掲載されているページ(2ページ)。同じページにピンボールの情報も混じる。

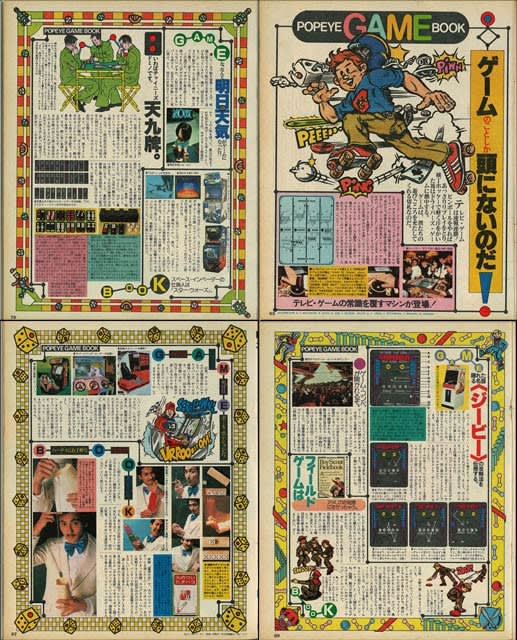

記事本文は、「ポパイ」全体に共通する、口語体交じりの馴れ馴れしい文体で書かれており、突っ込みたくなる部分もありますが、目次には故・中藤保則氏(関連記事:TV報道番組に見る1978年のAM業界(1))のお名前が記されているところを見ると、少なくともそれなりのソースに基づいて書かれているであろうことは想像できます。

「ポパイ」1979年4月25日号の目次より、特集記事の部分。「中藤保則」氏の名前や、ATARIの「フットボール」、「ピンボール」の文字が見える。

今回は、この1979年当時のAMゲームの状況を知る貴重な資料を拙ブログに記録しておきたいと思います。しかし、さすがに1回にまとめるにはボリュームが大きすぎるので、今回は全体の概要をご紹介するに留め、次回から4回に分けて、順次詳細をご紹介していこうと思います。

【今後の更新予定】

■12/6更新予定:ビデオゲーム

・フットボール (ATARI, 1979)

・スペース・インベーダー (TAITO, 1978)

・ジービー (namco, 1978)

・ドライブゲーム

スーパースピードレース (TAITO, 1978)

スパークリング・コーナー (SEGA, 1976?)

ザ・ドライバー (関西精機, 1978?)

■12/13更新予定:フリッパー・ピンボール

・ローテーションVIII (MIDWAY, 1978)

・ウィナー (SEGA, 1971)

・スーパーマン (ATARI, 1979)

・チャーリーズ・エンジェル (Gottlieb, 1978)

・ヌージェント (STERN, 1978)

・プレイボーイ (Bally, 1978)

・フラッシュ (Williams, 1978)

・アドベンチャー (SEGA, 1979)

■12/20更新予定:ビンゴ・ピンボール

・オリエント (Bally, 1967)

・ミス・アメリカ・サプリーム (Bally, 1976)

・ギャラクシー (Bally, 1978)

・遊び方解説

■12/27更新予定:スロットマシン

・初期のセガのメカスロット各種

・スロットマシンキング・サイ・レッド

・アンティークスロット

・必勝法

(つづく)

1970年代の終わりころになると、「ポパイ」に感化されてそのスタイルを真似る「シティボーイ」と呼ばれる男子が巷に溢れました。当時ワタシが通っていた大学のキャンパスでも、男子学生4人のうち3人はそんな「シティボーイ」だったように思います(ワタシは残る1人の方でしたが)。「ポパイ」は当時の男子にとって「カッコよくあるため」の絶対的なマニュアルでした。

その男子がカッコよくあるためのマニュアルである「ポパイ」が、1979年の4月25日号で、「ゲームのことしか頭にないのだ! POPEYE GAME BOOK」という特集記事を掲載しました。

「ポパイ」1979年4月25日号の表紙。表紙に大きく「POPEYE GAME BOOK」と掲げられている。

特集記事全体は39ページに及びますが、扱っているゲームのジャンルは多様で、AMゲームに関する部分はこのうち8ページに過ぎません。その中に、ビデオゲーム、ピンボール、ビンゴ、スロットマシンのトピックが散らばっています。

ビデオゲームが掲載されているページ(断片的に4ページ)。

フリッパーとビンゴ・ピンボールが掲載されているページ(見開き2ページ)。ピンボール機の情報も混じる。

スロットマシンが掲載されているページ(2ページ)。同じページにピンボールの情報も混じる。

記事本文は、「ポパイ」全体に共通する、口語体交じりの馴れ馴れしい文体で書かれており、突っ込みたくなる部分もありますが、目次には故・中藤保則氏(関連記事:TV報道番組に見る1978年のAM業界(1))のお名前が記されているところを見ると、少なくともそれなりのソースに基づいて書かれているであろうことは想像できます。

「ポパイ」1979年4月25日号の目次より、特集記事の部分。「中藤保則」氏の名前や、ATARIの「フットボール」、「ピンボール」の文字が見える。

今回は、この1979年当時のAMゲームの状況を知る貴重な資料を拙ブログに記録しておきたいと思います。しかし、さすがに1回にまとめるにはボリュームが大きすぎるので、今回は全体の概要をご紹介するに留め、次回から4回に分けて、順次詳細をご紹介していこうと思います。

【今後の更新予定】

■12/6更新予定:ビデオゲーム

・フットボール (ATARI, 1979)

・スペース・インベーダー (TAITO, 1978)

・ジービー (namco, 1978)

・ドライブゲーム

スーパースピードレース (TAITO, 1978)

スパークリング・コーナー (SEGA, 1976?)

ザ・ドライバー (関西精機, 1978?)

■12/13更新予定:フリッパー・ピンボール

・ローテーションVIII (MIDWAY, 1978)

・ウィナー (SEGA, 1971)

・スーパーマン (ATARI, 1979)

・チャーリーズ・エンジェル (Gottlieb, 1978)

・ヌージェント (STERN, 1978)

・プレイボーイ (Bally, 1978)

・フラッシュ (Williams, 1978)

・アドベンチャー (SEGA, 1979)

■12/20更新予定:ビンゴ・ピンボール

・オリエント (Bally, 1967)

・ミス・アメリカ・サプリーム (Bally, 1976)

・ギャラクシー (Bally, 1978)

・遊び方解説

■12/27更新予定:スロットマシン

・初期のセガのメカスロット各種

・スロットマシンキング・サイ・レッド

・アンティークスロット

・必勝法

(つづく)