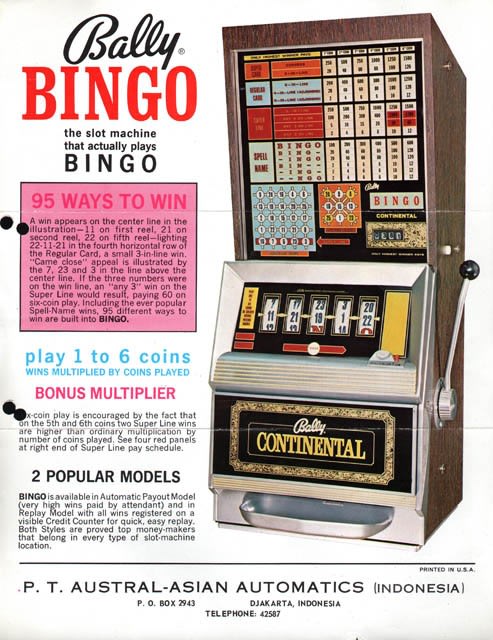

ゲーム機メーカーのタイトーは、かつて自社の公式ウェブサイトで、過去の自社製品のフライヤー画像を公開していました。画像の解像度はやや低かったものの、最も古い1965年から発行年ごとに仕分けされており、貴重な資料となっていたものです。そのうちの1973年のページに、英語表記のパチンコ台のフライヤーがありました。

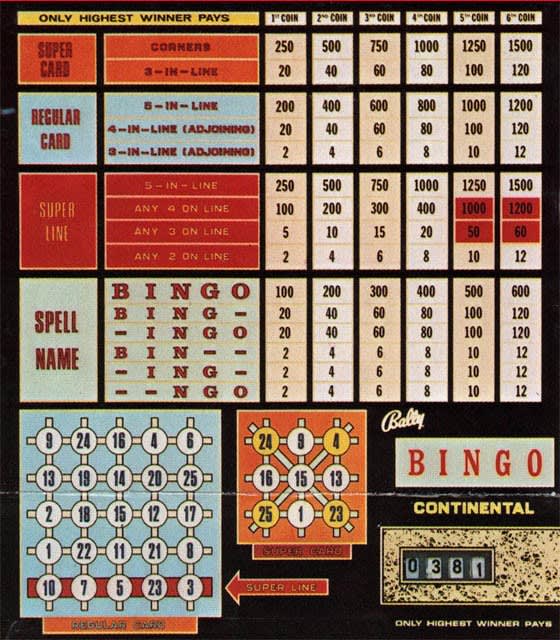

かつてタイトーが自社のウェブサイトで公開していたフライヤー画像集から拾った、パチンコのフライヤーの表面と裏面。いずれもなるべく大きく表示するため、オリジナルより若干拡大して上下に二分割してある。このフライヤーは、1973年に頒布されたものとして掲示されていた。

フライヤーの表面では、「最も有名な東京銀座のパチンコ店の、稼働2年未満の機械を完璧に再調整した完動品」と謳い、「家族の誰もがこの一風変わったゲームに夢中になり、いつまでもやめられない新たな興奮があなたの家に」と煽っています。裏面にはセッティングと遊び方の簡単な説明があります。

これを最初に見たときは、AM業界の巨人であるタイトーが中古パチンコ機? と違和感を覚えましたが、1973年がパチンコの電動ハンドルが認可された年であることに気づけば、その理由も想像がつきました。つまり、今後のパチンコ店では電動ハンドル機への入れ替えが進み、その代わりに旧来の手打ち式パチンコ機が大量に押し出されて来ることは既定路線です。それらは多少のクリーニングなどは必要だとしても、動作自体には問題ないものがほとんどで、それがごく安価で手に入るのであれば、商売としてはうまみがありそうです。

実際のところ、70年代に手打ち式パチンコ機が何らかのルートで北米に伝わっていたことは確かなようです。ワタシは70年代のアメリカのTVシリーズ「刑事コロンボ」の「ルーサン警部の犯罪(1977年放映)」の回で、登場人物の家に手打ち式パチンコ機が置かれているシーンを見た覚えがあります(調べてみたら、こちらのブログでそのパチンコのシーンがありました)。

さて、拙ブログに時々コメントをくださるカナダのCaitlynも、いくつかのパチンコ機をコレクションされています(関連記事:カナダからの手紙 with オールドゲームコレクション)。彼女とは普段からオールドゲームに関する情報をメールでやり取りしていますが、先日は、北米でのパチンコの普及に関するワタシの質問に対して、「北米にも多くのパチンコ、パチスロファンがいる。日本からは1970年代から期限切れのパチンコ機が北米に送られてきている」との回答をいただき、一例として北米におけるパチンコ関係のリンクを二つ教えてくれました。

リンク1:70年代に米国で放映されたパチンコのCMの動画。最後には「39.99」の値段と、「MONTGOMERY WARD Your Christmas Store」の表示が見える。

リンク2:北米のパチンコファンによる個人サイト「Pachinko Man」より、カタログギフトのページ。

これらを見ると、70年代の北米では、手打ち式のパチンコがクリスマスギフトとして広く紹介されていたことが窺われます。この情報をヒントに自分でもいろいろ調べてみたところ、「Dan Welch」という人が多くの手打ち式パチンコの試遊風景をyoutubeに挙げていることを発見しました。この人は米国でおそらく唯一、パチンコ台の修理を商売としてやっているのだそうです。その修理の様子を撮影した動画はyoutubeでも見られますが、汚れた古いパチンコ台がまるで新品のように生き返る様はまさに魔法のようです。こうして見ていると、手打ち式パチンコ台の残存数は、今は明らかに日本よりも北米の方が多いのではないかと思われます。

タイトーは、中古の手打ち式パチンコ機の市場としてアメリカを選びました。確かに、パチンコはアメリカ人にとっては新奇なゲーム(ノベルティ・ゲーム)だったでしょうし、逆に当時の日本の一般家庭にはそれほどの需要は無かったかもしれません。しかし、この時日本でも売り出していてくれていれば、日本にも手打ち式パチンコ機が多少は残されていたかもしれないと思うと残念でなりません。

(5月31日追記)と思ったら、ネットオークションを見ると、結構手打ち式パチンコ機が出品されていました。正村ゲージ以前のものもわずかですが見つかります。ワタシの周辺ではオールドゲームについて詳しい人は多いのですが、パチンコについて語る人は皆無だったので、少しばかり思い込みが過ぎたようです。