「セガ・エンタープライゼス」ができたのは1965年ですが、セガオフィシャルではセガの創立は1960年という認識だそうです。従って今年はセガ創立60周年の節目の年ということで、セガはイベントやらなにやらいろいろ画策しているらしいですね。

セガの歴史を調べると、1960年と言う年は、「セガ・エンタープライゼス」の前身となる「日本娯楽物産」と「日本機械製造」の2社ができた年です。これを公式の創立年とすること自体に異論を唱えるつもりはありません。オフィシャルでそう判断したのであればそう理解します。ただ、物好きな皆さんの間では、日本娯楽物産と日本機械製造は「サービスゲームズ」という前身が分割されてできたものであるということはよく知られています。さらにまた、このサービスゲームズの前には「レメアー&スチュワート(Lemaire & Stewart)」という会社があったということも比較的知られているように思います。

レメアー&スチュワート以前については、2016年04月13日にアップした記事「セガのスロットマシンに関する思いつき話」で、ニューヨーク生まれの「マーティ・ブロムリー(Marty Bromley)と言う人物がスロットマシンを製造販売するために日本に会社を作った」という旨を述べています。

上記記事では名前を「マーティン・ブロムリー」としていますが、どちらの記述も複数の資料で見られます。ただし、彼は元々「マーティン・ブロンバーグ(Martin Jerome Bromberg)という名前でしたが、どこかのタイミングで(それがいつのことかは不明)現在知られている名前に改名しています。

マーティ(マーティン)・ブロムリー(左)。背の高い人だったようだ。ワタシはその風貌から、いつもトロル人形を想起する。

また、2018年1月14日にアップした記事「セガの歴史を調べていたら意外な話につながった話(1)」では、日本にセガ・エンタープライゼスができるに至るまでの経緯について大雑把なタイムラインを揚げているので、ここに再録しておきます。

1940 ブロムリー、ホノルルに「スタンダード・ゲームズ」設立

1945 「スタンダード・ゲームズ」が「Service Games」となる

1952 ブロムリー、日本に「レメアー&スチュワート」設立

1954 デイビッド・ローゼン、日本に「ローゼン・エンタープライゼス」設立

1957 「レメアー&スチュワート」が「Service Games Japan」となる

1960 Service Games Japan、日本娯楽物産と日本機械製造に分裂

1964 日本娯楽物産、日本機械製造を吸収し再び統一する(存続会社は日本娯楽物産)

1965 日本娯楽物産とローゼン・エンタープライゼスが合併、「セガ・エンタープライゼス」となる

「プレセガ期」とも言うべき時期については確かな記録がほとんどないため、例えばこのタイムラインでは1957年としている「サービスゲームズジャパン」ができた時期を1953年としている資料もあるなど、諸説あります。日本国内において「Service Games」あるいは「SEGA」という名称は「レメアー&スチュワート」のころから使われていた形跡もあるらしいのですが、それがコーポレートネームなのかトレードネームなのか、どういうシチュエーションで使われていたのかもよくわかっていません。

ところで、ブロムリーはなぜ日本にレメアー&スチュワートを設立したのか。ごく簡単に言うと、アジア圏の米軍基地にスロットマシンを売り込むためでした。もう少し詳しく言うと、ブロムリーは1945年、米軍基地を相手にスロットマシンを売る「Service Games」と言う会社をハワイ(ホノルル)に立ち上げていましたが、1951年、一般に「ジョンソン法(Johnson Act)」と呼ばれている、州を超えてスロットマシンを運ぶことを禁じる法律が成立したため、それならばと日本、韓国、フィリピンなどアジア圏の米軍基地を相手にするつもりで、その拠点を直前まで米国の占領下にあった日本に設立し、腹心の部下だったレメアーとスチュワートを送り込んだのでした。

ブロムリーは当時の米国の大手スロットマシンメーカーだったMills社の金型と権利を買い取って(下線部分について疑義が発生しました。詳細は2024年7月7日掲載の「【衝撃】セガ製Mills機、実は海賊版だった!?」を参照してください。2024.07.08追記)、日本でスロットマシンを作って売る体制を構築しました。Millsにとってもジョンソン法は打撃だったのでしょう。なお、ある資料では、ブロムリーはスロットマシンの在庫を大量に抱えていたとするものもあります。本当のところはわかりませんが、日本のサービスゲームズは、1956年の日付けが入ったMills製品のサービスマニュアルを、「太平洋地域の独占的ディストリビューター」を名乗って発行しているので、自社生産品とは別に、在庫は在庫であったのかもしれません。

1956年9月1日の日付が記載された、日本のサービスゲームズが頒布していたミルズのサービスマニュアルの表紙。

今回の最後に余談。1956年当時の日本のサービスゲームズの所在地は品川区西大崎1丁目(現在の西五反田4丁目から大崎4丁目辺りらしい)となっています。その後セガ・エンタープライゼスの本社は大田区羽田1丁目におちつき、そこで長く営業していましたが、2019年に品川区西品川(最寄り駅はJR大崎駅)に移転しました。この新しいセガのオフィスは、サービスゲームズがあった辺りから1~数㎞程度しか離れていません。これが期してのことか期せずしてのことかは知りませんが、事実としてセガは60年以上前の古巣のご近所に戻ってきた形となりました。

(つづく)

(前回の続き・なぜか一般のゲーム場ではなく)メダルゲーム場の分析では、どんな機種が置かれているかの円グラフと、昭和49年(1972年)と昭和52年(1977年)のメダルゲーム場における機種構成の変化を示したグラフが示されます。この中には一般のビデオゲームも混じっていますが、「最近ではその他の部分が多くなって、アーケードもメダルゲーム場の方に入ってきている」と、ちょっとつじつま合わせ的にも感じられる解説が入ります。

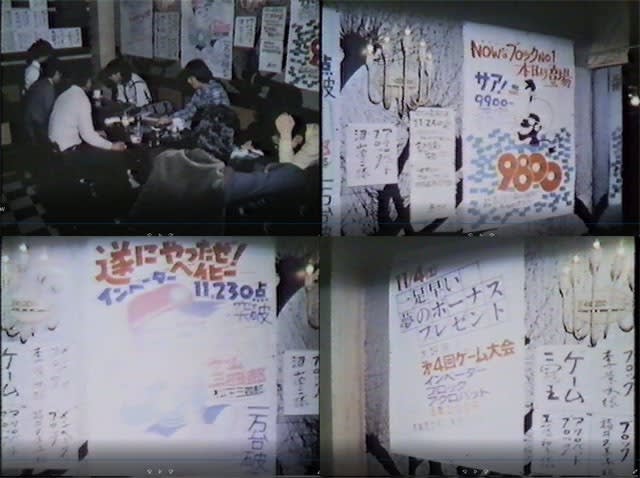

(左上)1977年10月時点のメダルゲーム場の機種別比較。「ロタミント」や「電光点滅式」など、違法営業で活躍した機種の名も見える。 (右上)昭和49年(1972年)と昭和52年(1977年)の機種構成の変化を示すグラフ。番組では「その他の項目が増えている」と言っているが、この「その他」が何を指しているのかがよくわからない。画面では筐体物のビデオゲームの絵が置かれているが、マスメダル機やビンゴ・ピンボール機の項目が見えないこのグラフは、どうも何かごまかされているような気がしてならない。 (左下/右下)業界事情を示す映像。ガン、ビデオ、パチスロ、ロタミント系メダル機が背景に置かれているところから、ここは必ずしもメダルゲーム場に限定してはいないものと思われる。

その後、「AM機は多種類を少数生産するという宿命があり、ライフサイクルも短い」として、様々なアップライト筐体をバックに、いくらかの業界事情がテロップで紹介されます。これが、メダルゲームに限ってのことなのか、AM機全体について言えることなのかの区切りもあいまいですが、どうも後者、AM機全体についての話のようです。

◆ゲームマシンの特性

・多種類・少量生産

・1機種:400~1000台

・ライフサイクルは短い(ファッション性)

◆メーカー数:全国約100社

・大手8社:タイトー、ナムコ、セガエンタープライズ(注・原文ママ)など

◆設置場所

・ゲームセンター、遊園地

・デパート、スーパー

・飲食店・・・ など

この中で、1978年当時の大手が8社と言いながら3社の名しか挙げられていませんが、残り5社はどこになるのでしょう。これはちょっとクイズにできそうなテーマです(正解は知りませんが)。勝手な推測としては、関西精機、任天堂レジャーシステム、ユニバーサル、データイースト、アイピーエムあたりかなあと推測しますが、ひょっとすると、日本娯楽機、こまや、三共、豊栄産業、東洋娯楽機、明昌特殊産業なども候補に含まれる可能性があるかもしれません。まあ、なんにしても、これらの中で現存するメーカーが極めてわずかであることは実に寂しいことです。

さて、現在の業界事情を解説したという一応の体裁を整え、「このようにゲームマシンがいろんなところに顔を出すようになってきているのですが」と雑にまとめられた後、「今年のヒット商品はどんなものになろうか」という話題に話が移されます。これに対し中藤氏は、「(前出のJAAショウのルポでの)中村ショウ委員長の話にもあったように、テーブル筐体が非常に多くなってきている。テーブルは昨年のショウにも一部出展されていたが、当時はまだそれがどうなっていくのかは不透明であった。それが今や街に6万~7万出ていると言われる」と答えています。喫茶店など飲食店ロケを想定して作られたテーブル筐体が普及していく過程の一端が伝わってきます。

これを受けてきうち氏が「街中のレストラン、喫茶店に取材に行ってきた」と述べ、シーンは再び取材映像に移ります。取材先は「マルキーズ麹町店」と言う喫茶店とレストランの混合のように見える店で、インタビューに答えているのは店長の古屋敷一三氏です。

マルキーズ麹町店の店内の様子。盛況の店内の壁には高得点者の記録が掲示されている。

きうち:この店にテーブルゲームを導入したのはいつ頃か。

古屋敷:今年(1978年)の2月ころに、売り上げが悪かったので導入した。

きうち:現在、何機種、何台設置しているか。

古屋敷:機種は5-6種、全部で10台設置している。

きうち:その中で特に人気がある機種は。

古屋敷:最初はブロックが人気があったが、今はインベーダーと言うゲームが過熱気味で機械が壊れそう。

きうち:1日当たりの売り上げは平均いくらくらいあるのか。

古屋敷:インベーダーは1週間で10万は入る。ほかの機械に比べて倍以上入る。

きうち:一人平均でいくらくらいのお金をゲームにつぎ込んでいるか。

古屋敷:普通のゲームなら一人当たり千円前後くらい。よく入る機械だと三千から一万円くらい。

きうち:一人で一万円!? うわー。

きうち:ゲームの導入はお店の売り上げにつながっているか。

古屋敷:売り上げはゲームとともに5割くらいアップしている。

きうち:この機械はレンタルか?

古屋敷:そうだ。

きうち:売り上げの歩合は?

古屋敷:普通はシチサンでサンがうちで貰ってナナが業者。ゲームがたくさん入るとヨンロクとかということもある。

インタビューの間に流れる店内の映像では、「テーブル筐体のメーカーは約30社、普及台数は約10万、1台当たりの価格は35~40万円、去年の暮れから今年にかけて大流行」とのテロップが入る。スタジオで話されていた解説と異なる数字も見られるが、情報を得た時期や解釈にもよると思うので、これはそんなに騒ぐほどの齟齬でもなかろう。右下の画像には、当時の自分が重なって見える。

映像がスタジオに戻り、斉藤氏が「ゲームマシンのおかげで商売繁盛ですね」と感想を述べてから、「自分は最近ヨーロッパに行ってカジノ等やってきたのだが、カジノは損することもあるが儲かることもある。しかしゲームマシンの場合は儲かるということはなく、見返りはない。それがなぜこのようにはやるのか」という疑問を中藤氏に問いかけます。中藤氏はこれに対して、「いろいろ考え方はあるが、見返りはなくとも楽しい時間にお金を払うようになったということがあると思う。特に都市においては街に出ることが大きなレジャーで、従来ショッピングや飲食に使われていたものが、物が豊富になるとそういうものが当たり前になってしまい、何か楽しいことはないかという客の欲求にこたえているということだと思う」と解説して、番組としては終了しています。

スペースインベーダーのアップライト筐体が発売されたのが1978年の8月、テーブル筐体は1か月遅れの9月です。そしてこの番組が放映された1978年の10月時点では、番組後半のインタビューにもあったようにすでにインベーダー人気は非常に高くなってはいますが、社会一般的にはインベーダーブームと呼ぶだけの共通認識がまだできていない、非常に貴重な一時期を窺い知ることができました。そしてまたこの番組は、テーブル筐体がいつごろできてどんなペースで普及していったかを窺い知ることができる良い資料となりました。

(このシリーズ・おわり)

(左上)1977年10月時点のメダルゲーム場の機種別比較。「ロタミント」や「電光点滅式」など、違法営業で活躍した機種の名も見える。 (右上)昭和49年(1972年)と昭和52年(1977年)の機種構成の変化を示すグラフ。番組では「その他の項目が増えている」と言っているが、この「その他」が何を指しているのかがよくわからない。画面では筐体物のビデオゲームの絵が置かれているが、マスメダル機やビンゴ・ピンボール機の項目が見えないこのグラフは、どうも何かごまかされているような気がしてならない。 (左下/右下)業界事情を示す映像。ガン、ビデオ、パチスロ、ロタミント系メダル機が背景に置かれているところから、ここは必ずしもメダルゲーム場に限定してはいないものと思われる。

その後、「AM機は多種類を少数生産するという宿命があり、ライフサイクルも短い」として、様々なアップライト筐体をバックに、いくらかの業界事情がテロップで紹介されます。これが、メダルゲームに限ってのことなのか、AM機全体について言えることなのかの区切りもあいまいですが、どうも後者、AM機全体についての話のようです。

◆ゲームマシンの特性

・多種類・少量生産

・1機種:400~1000台

・ライフサイクルは短い(ファッション性)

◆メーカー数:全国約100社

・大手8社:タイトー、ナムコ、セガエンタープライズ(注・原文ママ)など

◆設置場所

・ゲームセンター、遊園地

・デパート、スーパー

・飲食店・・・ など

この中で、1978年当時の大手が8社と言いながら3社の名しか挙げられていませんが、残り5社はどこになるのでしょう。これはちょっとクイズにできそうなテーマです(正解は知りませんが)。勝手な推測としては、関西精機、任天堂レジャーシステム、ユニバーサル、データイースト、アイピーエムあたりかなあと推測しますが、ひょっとすると、日本娯楽機、こまや、三共、豊栄産業、東洋娯楽機、明昌特殊産業なども候補に含まれる可能性があるかもしれません。まあ、なんにしても、これらの中で現存するメーカーが極めてわずかであることは実に寂しいことです。

さて、現在の業界事情を解説したという一応の体裁を整え、「このようにゲームマシンがいろんなところに顔を出すようになってきているのですが」と雑にまとめられた後、「今年のヒット商品はどんなものになろうか」という話題に話が移されます。これに対し中藤氏は、「(前出のJAAショウのルポでの)中村ショウ委員長の話にもあったように、テーブル筐体が非常に多くなってきている。テーブルは昨年のショウにも一部出展されていたが、当時はまだそれがどうなっていくのかは不透明であった。それが今や街に6万~7万出ていると言われる」と答えています。喫茶店など飲食店ロケを想定して作られたテーブル筐体が普及していく過程の一端が伝わってきます。

これを受けてきうち氏が「街中のレストラン、喫茶店に取材に行ってきた」と述べ、シーンは再び取材映像に移ります。取材先は「マルキーズ麹町店」と言う喫茶店とレストランの混合のように見える店で、インタビューに答えているのは店長の古屋敷一三氏です。

マルキーズ麹町店の店内の様子。盛況の店内の壁には高得点者の記録が掲示されている。

きうち:この店にテーブルゲームを導入したのはいつ頃か。

古屋敷:今年(1978年)の2月ころに、売り上げが悪かったので導入した。

きうち:現在、何機種、何台設置しているか。

古屋敷:機種は5-6種、全部で10台設置している。

きうち:その中で特に人気がある機種は。

古屋敷:最初はブロックが人気があったが、今はインベーダーと言うゲームが過熱気味で機械が壊れそう。

きうち:1日当たりの売り上げは平均いくらくらいあるのか。

古屋敷:インベーダーは1週間で10万は入る。ほかの機械に比べて倍以上入る。

きうち:一人平均でいくらくらいのお金をゲームにつぎ込んでいるか。

古屋敷:普通のゲームなら一人当たり千円前後くらい。よく入る機械だと三千から一万円くらい。

きうち:一人で一万円!? うわー。

きうち:ゲームの導入はお店の売り上げにつながっているか。

古屋敷:売り上げはゲームとともに5割くらいアップしている。

きうち:この機械はレンタルか?

古屋敷:そうだ。

きうち:売り上げの歩合は?

古屋敷:普通はシチサンでサンがうちで貰ってナナが業者。ゲームがたくさん入るとヨンロクとかということもある。

インタビューの間に流れる店内の映像では、「テーブル筐体のメーカーは約30社、普及台数は約10万、1台当たりの価格は35~40万円、去年の暮れから今年にかけて大流行」とのテロップが入る。スタジオで話されていた解説と異なる数字も見られるが、情報を得た時期や解釈にもよると思うので、これはそんなに騒ぐほどの齟齬でもなかろう。右下の画像には、当時の自分が重なって見える。

映像がスタジオに戻り、斉藤氏が「ゲームマシンのおかげで商売繁盛ですね」と感想を述べてから、「自分は最近ヨーロッパに行ってカジノ等やってきたのだが、カジノは損することもあるが儲かることもある。しかしゲームマシンの場合は儲かるということはなく、見返りはない。それがなぜこのようにはやるのか」という疑問を中藤氏に問いかけます。中藤氏はこれに対して、「いろいろ考え方はあるが、見返りはなくとも楽しい時間にお金を払うようになったということがあると思う。特に都市においては街に出ることが大きなレジャーで、従来ショッピングや飲食に使われていたものが、物が豊富になるとそういうものが当たり前になってしまい、何か楽しいことはないかという客の欲求にこたえているということだと思う」と解説して、番組としては終了しています。

スペースインベーダーのアップライト筐体が発売されたのが1978年の8月、テーブル筐体は1か月遅れの9月です。そしてこの番組が放映された1978年の10月時点では、番組後半のインタビューにもあったようにすでにインベーダー人気は非常に高くなってはいますが、社会一般的にはインベーダーブームと呼ぶだけの共通認識がまだできていない、非常に貴重な一時期を窺い知ることができました。そしてまたこの番組は、テーブル筐体がいつごろできてどんなペースで普及していったかを窺い知ることができる良い資料となりました。

(このシリーズ・おわり)

AMの歴史を振り返った後は、はじめに新宿にはどれだけゲーム場があるかを示したのち、きうち氏が新宿東口のゲーム街をルポする話題に移ります。きうち氏は「(ゲーセンに)歩けば当たるという感じ」と表現しており、画面にはゲームセンターのネオンサインが次々と映し出されます。

アミューズメント通信社調べによる、78年10月現在の新宿歌舞伎町界隈のゲームセンターマップ(部分)。この画面上の地域だけで27軒のゲームセンターがあるとされている。

画面に出てきたゲーセンの看板の一部。左上の「UNIVERSAL」の看板は、ワタシの記憶にはない。どの辺のロケであろうか。メーカーのユニバーサルのロケででもあるのだろうか。右上の「VIVA! SILVIA」は、ダイエー碑文谷店のゲームコーナーをオペレートしていたマル三商会のロケ(関連記事:さよならダイエー碑文谷店)。スロットマシンのコインボウルが筐体ではなくスタンドの方に取り付けられており、メダルが払い出されると鐘を打ち鳴らすような派手な音がした。その後はミスタードーナツやマクドナルドへと変わり、現在は居酒屋(それとも寿司屋か?)になっている。左下の「STARDUST」は、靖国通り沿いの歌舞伎町入り口にあり、たいへん目立つ大きなロケだった。現在は、外から中の様子が見えない、何となく怪しい雰囲気を感じさせる立ち食いそば屋のような店になっている。右下はsigmaのゲームファンタジア・リトルサーカス/ビンゴインサブナードの入り口。スターダストの並びだが、店舗自体は地下にあるので、表からはあまり目立たなかった(関連記事:新宿・ゲームファンタジア・リトルサーカス&ビンゴイン・サブナードの記憶)。

きうち氏はゲームファンタジア・リトルサーカスに入り、「中の客にいろいろ話を聞いたところ、毎日来て、月に1万2万というお金を使うという方もいた」と報告しています。おそらくこれは、非ゲーマーの一般人には信じがたい酔狂であるという意味を含んでいるのかもしれません。

次に、きうち氏による、リトルサーカスの店長、水野徹氏へのインタビューの様子が流れます。

きうち:何台くらいの機種があるのか。

水野:常時80台くらい。

きうち:客単価はどのくらいか。

水野:平均としては1500円から2000円くらい。

きうち:1日にどのくらいの来客があるか。

水野:平日だとコイン(注・メダルゲームのことと思われる。このころ、sigmaはメダルを「コイン」と呼んでいたらしい)で300~400人くらい。100円玉で遊ぶ方ならその倍くらいだと思う。

きうち:客層はどういう人が多いか。

水野:コインゲームと100円玉で遊ぶ方では全く違うが、コインの方は25~35歳くらいが平均的では。100円玉の方は二十歳前後の人が多い。

きうち:サラリーマンも来ると思うが、どんなゲームを楽しんでいるか。

水野:うちは殆どサラリーマン客なので職業がどうというよりも人の好みによる。コミュニケーションを好まない人はスロットマシンやビンゴというところか。

このルポの間、画面にはリトルサーカスの店内の様子と思しき画像が流れますが、その大部分はメダルゲームの風景で、それ以外ではフリッパー・ピンボールが少々と、ビデオゲームに至ってはタイトーの「BLUE SHARK」と「SUPER SPEED RACE」が少し映るだけでした。これは、リトルサーカスがメダルゲームが充実しているsigmaのロケということもあるでしょうが、この時点では一般人の目から見てもメダルゲームがそれだけ目立つ存在であったということなのでしょう。

リトルサーカスの店内の様子。左上、きうち氏が遊んでいるビデオスロットはA1 SUPPLY社製(現IGT・関連記事:ワタクシ的「ビデオポーカー」の変遷(3)米国内の動き)と思われる。これらの他、任天堂のEVRレース(実写版)や、多くの人が楽しんでいるメダルゲームコーナー全体を見渡すシーンがあった。

きうち氏のレポートが終わると、次は「メダルゲーム場」に限定した市場拡大の様子に移り、警察庁調べによるメダルゲーム場の軒数の推移が紹介されます。これはおそらく、この時点ではまだ風俗営業ではなかったゲームセンターの軒数は把握されていなかったので、数字で出せるデータがあるメダルゲーム場が用いられたのではないかと思います。それによると、メダルゲーム場の軒数は、

昭和49年(1974年):807軒

昭和51年(1976年):1274軒

昭和52年(1977年):1544軒

ということでした。この軒数が多いと言えるのかどうかはわかりませんが、中藤氏は「メダルゲームは昭和46年に初めてできたのがこのような推移で増加している」と解説し、斉藤氏はこれに対して「急激に増えている」と応えています。次に、メダルゲーム場に設置されている機械の台数の推移に移り、それによると

昭和49年(1974年):16,482台

昭和51年(1976年):24,858台

昭和52年(1977年):31,813台

となっており、「52年には3万台を超える」「急激に増えている」などのやり取りがあります。そしてその次にはメダルゲーム場に設置される機種の比較に話が移っていくのですが、ここまでくると、まあ、メダルゲームの歴史に興味があるワタシのようなヘンな人にはありがたいけれども、とりあえず数字が判明しているメダルゲーム関係の数字を挙げてそれっぽく分析して見せることで視聴者を煙に巻こうとしているようにも思えてきてしまいます。

(つづく・次回はたぶん最終回)

アミューズメント通信社調べによる、78年10月現在の新宿歌舞伎町界隈のゲームセンターマップ(部分)。この画面上の地域だけで27軒のゲームセンターがあるとされている。

画面に出てきたゲーセンの看板の一部。左上の「UNIVERSAL」の看板は、ワタシの記憶にはない。どの辺のロケであろうか。メーカーのユニバーサルのロケででもあるのだろうか。右上の「VIVA! SILVIA」は、ダイエー碑文谷店のゲームコーナーをオペレートしていたマル三商会のロケ(関連記事:さよならダイエー碑文谷店)。スロットマシンのコインボウルが筐体ではなくスタンドの方に取り付けられており、メダルが払い出されると鐘を打ち鳴らすような派手な音がした。その後はミスタードーナツやマクドナルドへと変わり、現在は居酒屋(それとも寿司屋か?)になっている。左下の「STARDUST」は、靖国通り沿いの歌舞伎町入り口にあり、たいへん目立つ大きなロケだった。現在は、外から中の様子が見えない、何となく怪しい雰囲気を感じさせる立ち食いそば屋のような店になっている。右下はsigmaのゲームファンタジア・リトルサーカス/ビンゴインサブナードの入り口。スターダストの並びだが、店舗自体は地下にあるので、表からはあまり目立たなかった(関連記事:新宿・ゲームファンタジア・リトルサーカス&ビンゴイン・サブナードの記憶)。

きうち氏はゲームファンタジア・リトルサーカスに入り、「中の客にいろいろ話を聞いたところ、毎日来て、月に1万2万というお金を使うという方もいた」と報告しています。おそらくこれは、非ゲーマーの一般人には信じがたい酔狂であるという意味を含んでいるのかもしれません。

次に、きうち氏による、リトルサーカスの店長、水野徹氏へのインタビューの様子が流れます。

きうち:何台くらいの機種があるのか。

水野:常時80台くらい。

きうち:客単価はどのくらいか。

水野:平均としては1500円から2000円くらい。

きうち:1日にどのくらいの来客があるか。

水野:平日だとコイン(注・メダルゲームのことと思われる。このころ、sigmaはメダルを「コイン」と呼んでいたらしい)で300~400人くらい。100円玉で遊ぶ方ならその倍くらいだと思う。

きうち:客層はどういう人が多いか。

水野:コインゲームと100円玉で遊ぶ方では全く違うが、コインの方は25~35歳くらいが平均的では。100円玉の方は二十歳前後の人が多い。

きうち:サラリーマンも来ると思うが、どんなゲームを楽しんでいるか。

水野:うちは殆どサラリーマン客なので職業がどうというよりも人の好みによる。コミュニケーションを好まない人はスロットマシンやビンゴというところか。

このルポの間、画面にはリトルサーカスの店内の様子と思しき画像が流れますが、その大部分はメダルゲームの風景で、それ以外ではフリッパー・ピンボールが少々と、ビデオゲームに至ってはタイトーの「BLUE SHARK」と「SUPER SPEED RACE」が少し映るだけでした。これは、リトルサーカスがメダルゲームが充実しているsigmaのロケということもあるでしょうが、この時点では一般人の目から見てもメダルゲームがそれだけ目立つ存在であったということなのでしょう。

リトルサーカスの店内の様子。左上、きうち氏が遊んでいるビデオスロットはA1 SUPPLY社製(現IGT・関連記事:ワタクシ的「ビデオポーカー」の変遷(3)米国内の動き)と思われる。これらの他、任天堂のEVRレース(実写版)や、多くの人が楽しんでいるメダルゲームコーナー全体を見渡すシーンがあった。

きうち氏のレポートが終わると、次は「メダルゲーム場」に限定した市場拡大の様子に移り、警察庁調べによるメダルゲーム場の軒数の推移が紹介されます。これはおそらく、この時点ではまだ風俗営業ではなかったゲームセンターの軒数は把握されていなかったので、数字で出せるデータがあるメダルゲーム場が用いられたのではないかと思います。それによると、メダルゲーム場の軒数は、

昭和49年(1974年):807軒

昭和51年(1976年):1274軒

昭和52年(1977年):1544軒

ということでした。この軒数が多いと言えるのかどうかはわかりませんが、中藤氏は「メダルゲームは昭和46年に初めてできたのがこのような推移で増加している」と解説し、斉藤氏はこれに対して「急激に増えている」と応えています。次に、メダルゲーム場に設置されている機械の台数の推移に移り、それによると

昭和49年(1974年):16,482台

昭和51年(1976年):24,858台

昭和52年(1977年):31,813台

となっており、「52年には3万台を超える」「急激に増えている」などのやり取りがあります。そしてその次にはメダルゲーム場に設置される機種の比較に話が移っていくのですが、ここまでくると、まあ、メダルゲームの歴史に興味があるワタシのようなヘンな人にはありがたいけれども、とりあえず数字が判明しているメダルゲーム関係の数字を挙げてそれっぽく分析して見せることで視聴者を煙に巻こうとしているようにも思えてきてしまいます。

(つづく・次回はたぶん最終回)

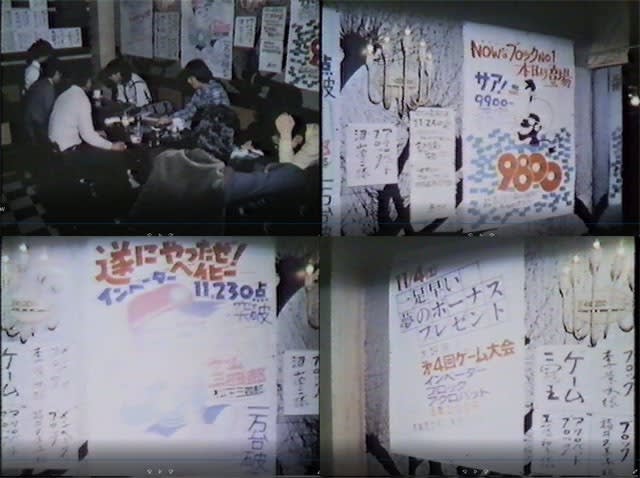

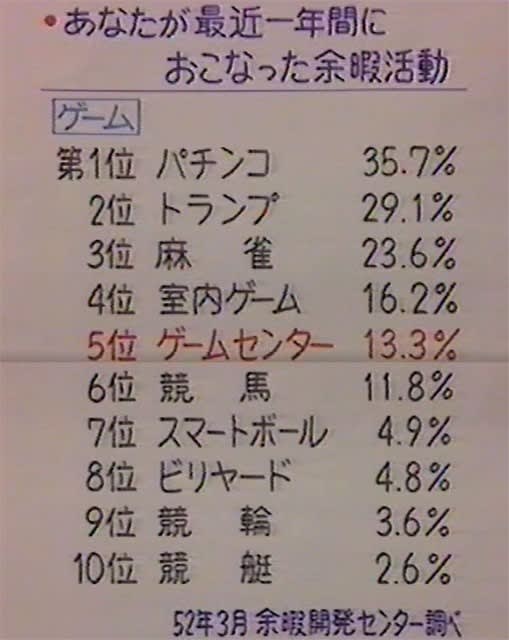

AMショウの紹介の次は、最近の日本国民の余暇活動に関する解説が入ります。まず、1977年3月に余暇開発センターが実施した「あなたが最近一年間に行った余暇活動」の調査結果が示されました。これは「ゲーム」に分類される項目のうち、参加したことがあると回答された項目とその参加率を測ったものです。

余暇開発センターの調査による、参加したことがある余暇活動の順位トップテン(一画面では収まりきらず、スクロールしていたので、2画面を合成している)。

それによると、ゲームセンターは13.3%で、斉藤氏はこの数字を「かなり浸透してきている」と評していました。また、このデータは番組放映日のおよそ1年半前に発表されているものなので、現在はもっと増えていると思われる、との解説も加わっていました。それにしても、この調査が対象とする「ゲーム」というジャンルには他にどういうものが含まれているのかがわかりませんが、ケータイのゲームはおろか家庭用TVゲームすらほとんどなかった時代のことですから、並ぶ項目にも時代を感じさせられます。

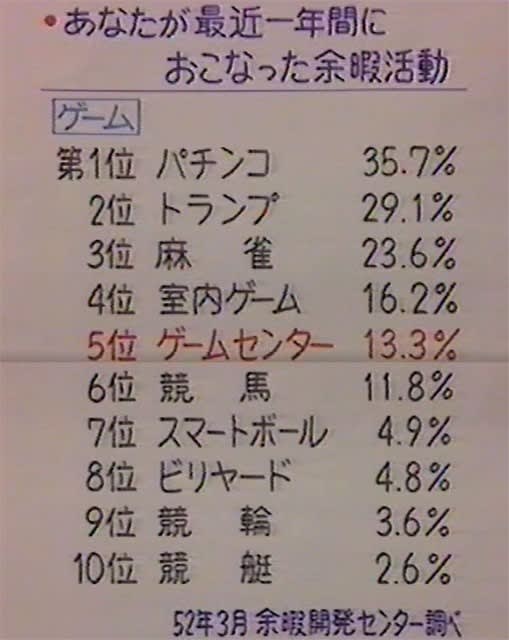

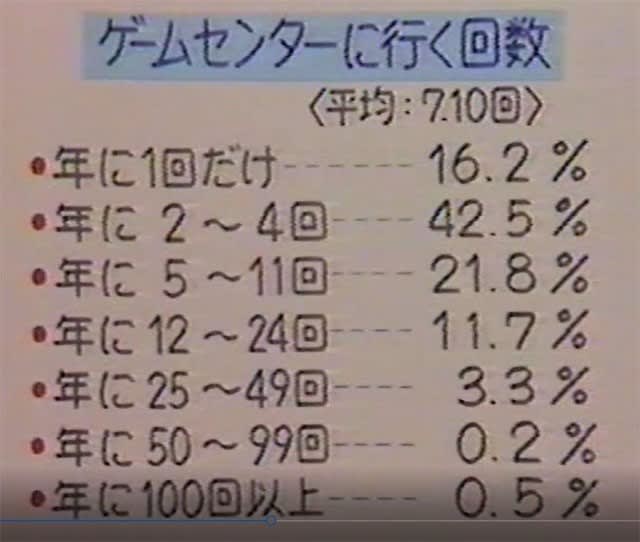

次に、1年間に何回くらいゲームセンターに行くかとの調査結果が示されました。当時のワタシが属していたはずの年に100回以上という回答は0.5%しかなく、この結果から見ると、自分がよくよくの少数派であったことを知りました。斉藤氏はこの数字を、「だいたいひと月に一度とか2か月に一度というのが、まあ普通のアレだと思う」とまとめています。

1年間にゲームセンターに行く回数の結果。平均は7.1回、、最頻値は年に2~4回。

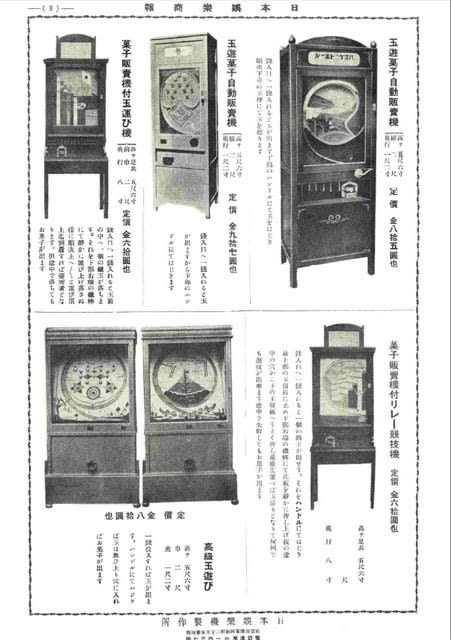

この後はゲームマシンの歴史に話が飛び、まず中藤氏が「米国では1920年代の終わりから今のようなゲームマシンが現れ、日本でも大正時代には大きな遊園地などにはこのようなゲームマシンの一種が入っていた」とその始まりの時期を説明したのちに、斉藤氏が「大々的に日本にゲームマシンが入ってきたのは戦後でしょうね」と水を向けると、これに対して中藤氏が「戦前でも昭和の初めころから日本でも国産品のコインマシンは作られていたが、自販機のようなものだった(【参考1】参照)。やはり戦後、米軍と一緒に日本に入ってきたものが街中に流出し、『ガンコーナー』(【参考2】参照)などと呼ばれるゲーム場が盛り場にできていった」と説明しています。

続いて、斉藤氏から「ゲームマシンが大衆化、ブームとなったのはいつごろか」と質問があり、これに対して中藤氏が、「最初の大きなきっかけはボウリングブームで、ボウリング場には必ずゲームコーナーというものがあった」と答え、きうち氏が「待ち時間が長かったのでつい足が向いたものだった」と援護しています。

中藤氏は続いて、「ボウリングブームのピークが昭和47年(1972年)で、それから減少に向かうが、その後業界にメダルゲームというものが現れ、それが次の大きなきっかけになっている」として、さらに「スーパーがたくさんできて、そこにもゲームコーナーができるなど、いくつかの過程を経て現在に至っている」と続けています。

この話題の最後で、斉藤氏が「最近はテレビゲームのような電子技術の発達がゲームマシンとくっついたことも相当あるのではないか」と発言し、これに対して中藤氏が「特にここ数年電子技術を取り入れた新しい、面白い遊びが非常にたくさん出てきている」と答えています。

【参考1】

大正時代の話は、JAAの会長である遠藤氏が日本初のコインマシンとなる自動販売機を開発したことを指しているものと思います。ワタシの手元にある資料では、遠藤氏がAM機を世に送り出したのは昭和4年からで、兵庫県の宝塚遊戯場に納入したミュートスコープやパンチングマシンが初めてとされています。

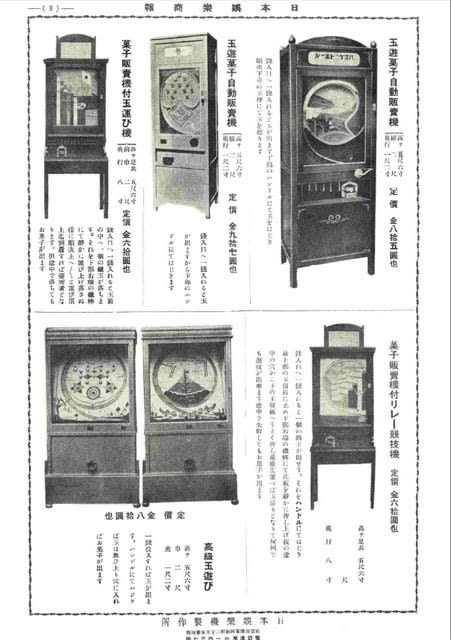

日本娯楽機(現・ニチゴ)が1936年(昭和11年)ころに頒布していたカタログの一部。「玉遊菓子自動販売機」や「菓子販売機付リレー競技機」など、中藤氏が指していたと思しき機械が見える。このカタログには純然たるAM機も掲載されているが、それらの殆どはおそらく米国など海外製の機械をコピーしたものが多いように見受けられる(関連記事:商業施設の屋上の記憶(2) 目黒近辺)

【参考2】

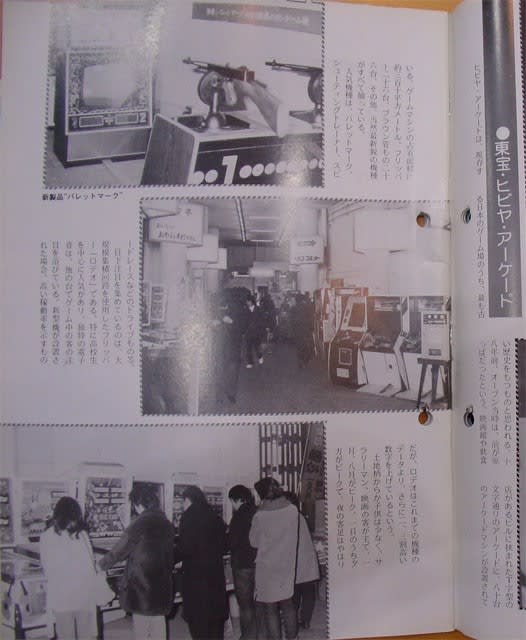

「ガンコーナー」という名称は今では馴染みがなくなってしまいましたが、日比谷映画街にあった「日比谷ガンコーナー」は日本で最も古いゲーム場の一つとしてAM業界では有名だったように思います。1970年代半ばには「東宝・ヒビヤアーケード」と名称を変えているらしく、ワタシは1978年から80年代初頭にかけて、ここでセガのピンボール「Sky Lover (1977)」や「Miss. Nessy (1978)」、あるいはコナミの「TIME PILOT (1982)」などを遊んだ記憶があります。

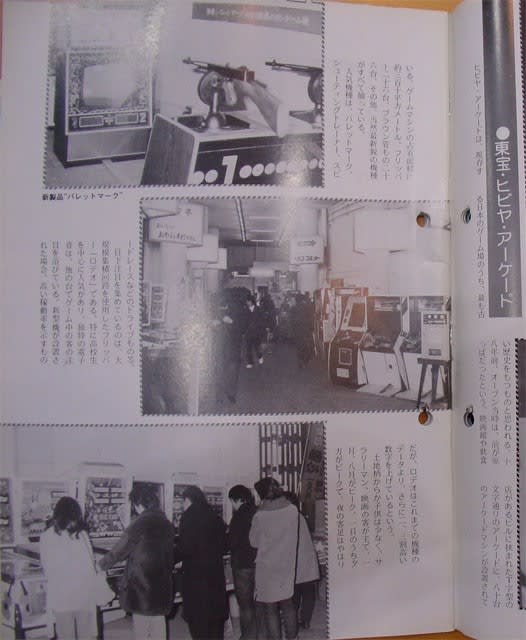

東宝・ヒビヤアーケードの様子を報じている「アミューズメント産業」1976年4月号。飲み屋街の通路のようなところの壁沿いにゲーム機が並んでいる。

(つづく)

余暇開発センターの調査による、参加したことがある余暇活動の順位トップテン(一画面では収まりきらず、スクロールしていたので、2画面を合成している)。

それによると、ゲームセンターは13.3%で、斉藤氏はこの数字を「かなり浸透してきている」と評していました。また、このデータは番組放映日のおよそ1年半前に発表されているものなので、現在はもっと増えていると思われる、との解説も加わっていました。それにしても、この調査が対象とする「ゲーム」というジャンルには他にどういうものが含まれているのかがわかりませんが、ケータイのゲームはおろか家庭用TVゲームすらほとんどなかった時代のことですから、並ぶ項目にも時代を感じさせられます。

次に、1年間に何回くらいゲームセンターに行くかとの調査結果が示されました。当時のワタシが属していたはずの年に100回以上という回答は0.5%しかなく、この結果から見ると、自分がよくよくの少数派であったことを知りました。斉藤氏はこの数字を、「だいたいひと月に一度とか2か月に一度というのが、まあ普通のアレだと思う」とまとめています。

1年間にゲームセンターに行く回数の結果。平均は7.1回、、最頻値は年に2~4回。

この後はゲームマシンの歴史に話が飛び、まず中藤氏が「米国では1920年代の終わりから今のようなゲームマシンが現れ、日本でも大正時代には大きな遊園地などにはこのようなゲームマシンの一種が入っていた」とその始まりの時期を説明したのちに、斉藤氏が「大々的に日本にゲームマシンが入ってきたのは戦後でしょうね」と水を向けると、これに対して中藤氏が「戦前でも昭和の初めころから日本でも国産品のコインマシンは作られていたが、自販機のようなものだった(【参考1】参照)。やはり戦後、米軍と一緒に日本に入ってきたものが街中に流出し、『ガンコーナー』(【参考2】参照)などと呼ばれるゲーム場が盛り場にできていった」と説明しています。

続いて、斉藤氏から「ゲームマシンが大衆化、ブームとなったのはいつごろか」と質問があり、これに対して中藤氏が、「最初の大きなきっかけはボウリングブームで、ボウリング場には必ずゲームコーナーというものがあった」と答え、きうち氏が「待ち時間が長かったのでつい足が向いたものだった」と援護しています。

中藤氏は続いて、「ボウリングブームのピークが昭和47年(1972年)で、それから減少に向かうが、その後業界にメダルゲームというものが現れ、それが次の大きなきっかけになっている」として、さらに「スーパーがたくさんできて、そこにもゲームコーナーができるなど、いくつかの過程を経て現在に至っている」と続けています。

この話題の最後で、斉藤氏が「最近はテレビゲームのような電子技術の発達がゲームマシンとくっついたことも相当あるのではないか」と発言し、これに対して中藤氏が「特にここ数年電子技術を取り入れた新しい、面白い遊びが非常にたくさん出てきている」と答えています。

【参考1】

大正時代の話は、JAAの会長である遠藤氏が日本初のコインマシンとなる自動販売機を開発したことを指しているものと思います。ワタシの手元にある資料では、遠藤氏がAM機を世に送り出したのは昭和4年からで、兵庫県の宝塚遊戯場に納入したミュートスコープやパンチングマシンが初めてとされています。

日本娯楽機(現・ニチゴ)が1936年(昭和11年)ころに頒布していたカタログの一部。「玉遊菓子自動販売機」や「菓子販売機付リレー競技機」など、中藤氏が指していたと思しき機械が見える。このカタログには純然たるAM機も掲載されているが、それらの殆どはおそらく米国など海外製の機械をコピーしたものが多いように見受けられる(関連記事:商業施設の屋上の記憶(2) 目黒近辺)

【参考2】

「ガンコーナー」という名称は今では馴染みがなくなってしまいましたが、日比谷映画街にあった「日比谷ガンコーナー」は日本で最も古いゲーム場の一つとしてAM業界では有名だったように思います。1970年代半ばには「東宝・ヒビヤアーケード」と名称を変えているらしく、ワタシは1978年から80年代初頭にかけて、ここでセガのピンボール「Sky Lover (1977)」や「Miss. Nessy (1978)」、あるいはコナミの「TIME PILOT (1982)」などを遊んだ記憶があります。

東宝・ヒビヤアーケードの様子を報じている「アミューズメント産業」1976年4月号。飲み屋街の通路のようなところの壁沿いにゲーム機が並んでいる。

(つづく)

前回から、1978年に放映された報道番組「ビジネスナウ! 大流行・ゲームマシン」のダイジェストをご紹介していますが、この番組については業界紙「ゲームマシン」が1978年12月1日号で報道されていることに気づきました。それによれば、「AMショーがこういう形でテレビに紹介されたのは初めてのこと」だそうです。ゲーム産業というものが社会の認知を得てきた時期がうかがわれます。

TVでAMショウを取材した番組が放映されたことを報じるゲームマシン紙1978年12月1日号。番組の放映日が10月22日、放送局は東京12チャンネルであることがわかった。この記事のアーカイブはこちら。

さて、ダイジェストの2回目は、AMショウ紹介部分の後半、「アーケードゲーム」です。

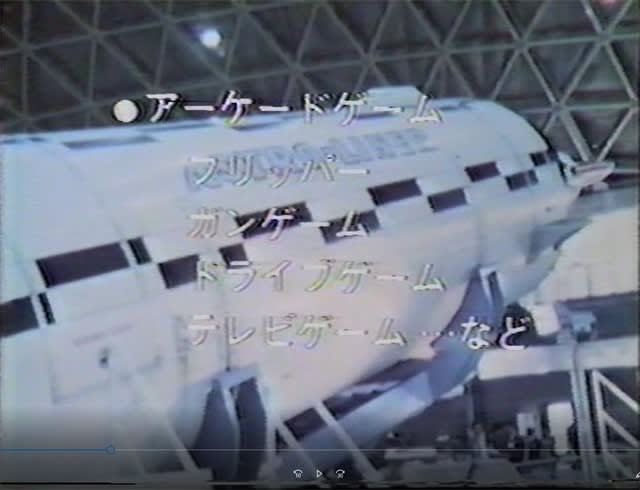

メダルゲームに続くアーケードゲームの紹介の冒頭で紹介されたジャンル。

番組では「アーケードゲーム」の代表的な機種として、「フリッパー」、「ガンゲーム」、「ドライブゲーム」、「テレビゲーム」の順に挙げています。1978年秋と言えばビデオゲームは既にずいぶんと普及してはいましたが、まだゲームアーケードの代表的なジャンルとはみなされていなかったようです。そして番組では、リポーターのきうち氏と中藤氏が、それぞれのジャンルを試遊するところを、冒頭で挙げた順に紹介しています。

(左上)「フリッパー」の例としてきうち氏が遊んでいるのは「LUCKY SEVEN (Williams)」。ほかに「MONTE ROSA (SEGA)」も映し出された。 (右上)ガンゲームの例として、ナムコの「CLAY CHAMP」。きうち氏はこのゲームで高得点を出したらしく、中藤氏から「才能を見せた」と持ち上げられて喜んでいた。 (左下)ドライブゲームの例として、関西精機の「ザ・ドライバー」のゲーム画面。おそらく初の実写映像を使用したドライブゲーム。 (右下)テーブル筐体のゲーム。メーカーや機種名が判別できないのが悔しい。女性が二人でビデオゲームを遊ぶシーンなど、今では想像もつかない。

アーケードゲームの紹介の次は、きうち氏による、ショウの実行委員長である中村雅也氏(当時のナムコ社長・故人)へのインタビューが紹介されました。

*** インタビューの抜粋 ***

(規模は?)

過去最大規模。60社が出展している。

(今年の目玉、流行は?)

比較的ビデオゲームのテーブル筐体に入れたものが例年以上に多い。

(なぜ今年からそういうものが急に注目されるようになったのか)

ゲーセンに入るのは照れ臭いが、喫茶店などで手近に触れることで機械になじんでくる、やってみると面白い(ことに気づく人が増えた)。

(外国からは?)

出展社としてはないが、お客様としては米国各地、欧州各国からもきている。

(日本のAMショウが注目されているということか)

世界的にいうと、米国シカゴで行われるAMOAショウ、英国ロンドンで行われるATEショウ、それにこのJAAのショウは世界の三大ショウと言われている。その中でも日本は新製品の開発が旺盛で新しいものが多く出展されるので海外から関心を待たれている。

*** インタビューの抜粋おわり ***

このインタビューから、喫茶店に設置することを想定して開発されたテーブル筐体が、本来の舞台であるゲーセンの標準的な汎用筐体となっていく時期がこの頃からであるらしいこととが窺い知れます。

また、製品寿命が長い欧米に対して、次から次へと新製品を発表する日本のメーカーという対比が見え、その後日本がビデオゲーム業界を牽引していく理由が想像できるようにも思えました。

(つづく)

TVでAMショウを取材した番組が放映されたことを報じるゲームマシン紙1978年12月1日号。番組の放映日が10月22日、放送局は東京12チャンネルであることがわかった。この記事のアーカイブはこちら。

さて、ダイジェストの2回目は、AMショウ紹介部分の後半、「アーケードゲーム」です。

メダルゲームに続くアーケードゲームの紹介の冒頭で紹介されたジャンル。

番組では「アーケードゲーム」の代表的な機種として、「フリッパー」、「ガンゲーム」、「ドライブゲーム」、「テレビゲーム」の順に挙げています。1978年秋と言えばビデオゲームは既にずいぶんと普及してはいましたが、まだゲームアーケードの代表的なジャンルとはみなされていなかったようです。そして番組では、リポーターのきうち氏と中藤氏が、それぞれのジャンルを試遊するところを、冒頭で挙げた順に紹介しています。

(左上)「フリッパー」の例としてきうち氏が遊んでいるのは「LUCKY SEVEN (Williams)」。ほかに「MONTE ROSA (SEGA)」も映し出された。 (右上)ガンゲームの例として、ナムコの「CLAY CHAMP」。きうち氏はこのゲームで高得点を出したらしく、中藤氏から「才能を見せた」と持ち上げられて喜んでいた。 (左下)ドライブゲームの例として、関西精機の「ザ・ドライバー」のゲーム画面。おそらく初の実写映像を使用したドライブゲーム。 (右下)テーブル筐体のゲーム。メーカーや機種名が判別できないのが悔しい。女性が二人でビデオゲームを遊ぶシーンなど、今では想像もつかない。

アーケードゲームの紹介の次は、きうち氏による、ショウの実行委員長である中村雅也氏(当時のナムコ社長・故人)へのインタビューが紹介されました。

*** インタビューの抜粋 ***

(規模は?)

過去最大規模。60社が出展している。

(今年の目玉、流行は?)

比較的ビデオゲームのテーブル筐体に入れたものが例年以上に多い。

(なぜ今年からそういうものが急に注目されるようになったのか)

ゲーセンに入るのは照れ臭いが、喫茶店などで手近に触れることで機械になじんでくる、やってみると面白い(ことに気づく人が増えた)。

(外国からは?)

出展社としてはないが、お客様としては米国各地、欧州各国からもきている。

(日本のAMショウが注目されているということか)

世界的にいうと、米国シカゴで行われるAMOAショウ、英国ロンドンで行われるATEショウ、それにこのJAAのショウは世界の三大ショウと言われている。その中でも日本は新製品の開発が旺盛で新しいものが多く出展されるので海外から関心を待たれている。

*** インタビューの抜粋おわり ***

このインタビューから、喫茶店に設置することを想定して開発されたテーブル筐体が、本来の舞台であるゲーセンの標準的な汎用筐体となっていく時期がこの頃からであるらしいこととが窺い知れます。

また、製品寿命が長い欧米に対して、次から次へと新製品を発表する日本のメーカーという対比が見え、その後日本がビデオゲーム業界を牽引していく理由が想像できるようにも思えました。

(つづく)