拙ブログでは、日本のAM業界にメダルゲームというジャンルが確立されたのは1972年と認識しています(関連記事「メダルゲーム」という業態の発生から確立までの経緯をまとめてみた)。メダルゲーム機の殆どは外国製でしたが、1974年にはセガが初の国産メダルゲーム機となる「ファロ」を発売(関連記事:初の国産メダルゲーム機の記憶)し、翌年の1975年にはタイトー、任天堂、ユニバーサルもメダルゲームに参入しました。

業界のトップランナーであったセガは別格としても、任天堂はEVRレースで当時のメダルゲーム場を席巻し、ユニバーサルも業界誌で大々的に広告を打ち続けるなど積極的にメダル機をアピールしていました。しかし、タイトーだけは後々まで語り継がれるようなメダル機がなく、かといってユニバーサルのように継続的に広告を打つわけでもないまま、まるで昼行燈のようにただそこに立ち続けるだけで、さらには1977年以降はしばらくの間メダルゲーム機の開発をしていません。これはおそらく、その後に訪れたビデオゲームブームにより、社内のリソースをビデオゲーム開発とロケーション開拓に振り向けていたからだと思います。

タイトーが再びメダルゲーム機を売り出すのは、1981年になってからのようです。この年タイトーは、「スーパーレインボー」と称するビデオスロットのシリーズで、「スパコン」と「5ライン」の2機種を発売しました。

業界のトップランナーであったセガは別格としても、任天堂はEVRレースで当時のメダルゲーム場を席巻し、ユニバーサルも業界誌で大々的に広告を打ち続けるなど積極的にメダル機をアピールしていました。しかし、タイトーだけは後々まで語り継がれるようなメダル機がなく、かといってユニバーサルのように継続的に広告を打つわけでもないまま、まるで昼行燈のようにただそこに立ち続けるだけで、さらには1977年以降はしばらくの間メダルゲーム機の開発をしていません。これはおそらく、その後に訪れたビデオゲームブームにより、社内のリソースをビデオゲーム開発とロケーション開拓に振り向けていたからだと思います。

タイトーが再びメダルゲーム機を売り出すのは、1981年になってからのようです。この年タイトーは、「スーパーレインボー」と称するビデオスロットのシリーズで、「スパコン」と「5ライン」の2機種を発売しました。

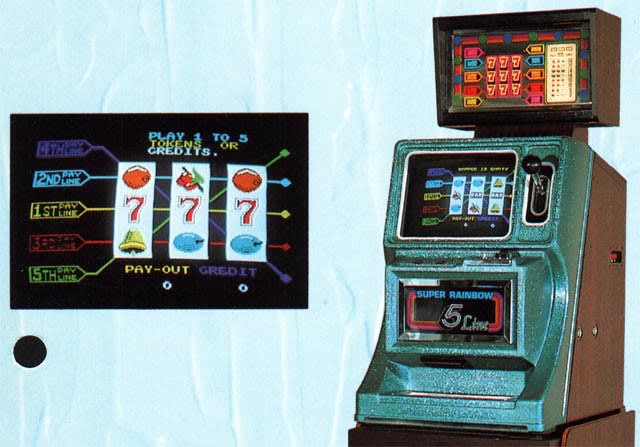

「スーパーレインボー・スパコン」のフライヤーと筐体部分の拡大(画面画像はオリジナル位置より移動させています)。

「スーパーレインボー・5ライン」のフライヤーと筐体部分の拡大。

ワタシはこの2機種を、かつて新宿歌舞伎町にあった「ルナパーク」というゲーセンで見ています。ビデオスロット自体は、遅くとも1978年ころには米国Fortune Coin社製の機械が日本に入ってきており、さらに1980年にはsigmaが米国Sircoma社と提携した「TV-Slot 5Line」を発売しているので、この頃には既にその新奇性は薄れていました。

さらにスーパーレインボーシリーズの2機種は、どちらもBally社の既存のスロットマシンをビデオに置き換えただけのようでした。しかし、ラメの入ったFRP素材を前面に配した筐体と、そこから突き出るレバーは、それ以前のスタンダードであったBally社の筐体とは一線を画す、斬新なものに見えたので、ワタシは多少プレイしています。レバーの可動域となる隙間の部分には、指などが入らないように、蛇腹状の可動性のマスキングが施されていましたが、このマスキングが正常に動作せず、「故障中」となっているところも見た覚えがあります。

タイトーはこのスーパーレインボーを皮切りに再びメダルゲーム機の開発を始めましたが、世間をアッと言わせるような大型タイトルを出すわけでもなく、そのスタンスは77年以前とあまり変わったようにも見えませんでした。

そんなタイトーに変化が感じられるようになるのは、1986年に発表した「インスピレーションベースボール」からです。これはハッタリの効く大型機で、豪華なフライヤーも作ってアピールしましたが、残念ながら量産されることはありませんでした。その後もどうしたことかこれと言ったヒット作に恵まれないのは相変わらずで、プッシャー系で時々、いくらか話題となるものが出てくる程度であったのは、大メーカーにあって不思議なことでした。

サテライトが両辺4+東端1の9サテライト、そこに当時では比較的珍しく豪華な40インチ級プロジェクションモニターという構成。

これねぇ、今IBM/BISあたりのデータを基礎にして実名でやったら凄く面白そうに見えるんだ…

時代が早すぎた気がするマシン。

海外と思わしき架空の野球試合が対象になっており、

・進み具合

・点数状況

・アウト数

・ランナーはいるか、いるならどの塁か

・投手の性格コメント

・打者の性格コメント

の情報から、以下の内容を予想してベッティングするというものでした。

・打球はどこへ飛ぶ?(これが画面A)

・バッターの結果は?(これが画面B)

サテライトのモニターは1つで、上記A/Bをスイッチボタンで切り替えて、画面に表示されている項目を「ABCD」のアルファベット見出しと「1~8」の番号選択によってベットしていきます(マルチベットボタンは非登載)。

当時写真など撮ってないので、ここからはうろ覚えになりますが…

<画面A:打球の行方に関するベット>

A ゴロ・ライナー

1:ファーストゴロ・ライナー

2:セカンドゴロ・ライナー

3:サードゴロ・ライナー

4:ショートゴロ・ライナー

5:ピッチャーゴロ・ライナー

6:レフトゴロ・ライナー

7:センターゴロ・ライナー

8:ライトゴロ・ライナー

B 内野フライ

1:ファーストフライ

2:セカンドフライ

3:サードフライ

4:ショートフライ

5:ピッチャーフライ

6:キャッチャーフライ

(たしかファールフライは実際に捕球したポジションのフライとみなされたような…)

C 前・中間・線

1:レフト前

2:センター前

3:ライト前

4:左中間

5:右中間

6:レフト線

7:ライト線

D 外野フライ・オーバー

1:レフトフライ・オーバー

2:センターフライ・オーバー

3:ライトフライ・オーバー

4:ホームラン

<画面B:バッターランナー等の結果に関するベット>

A

1:三振

2:フォアボール

3:振り逃げ

B

1:一塁出塁

2:二塁出塁

3:三塁出塁

(最も進んだ場所の項目が的中:アウト・ホームランは全滅)

(たしかランニングホームランは存在しなかった)

C

1:ダブルプレー

2:トリプルプレー

D

1:盗塁

2:ダブルスチール

(上記以外にも何かあったような気がする)

あと、アテンダントペイの基準が当時では珍しく500枚だった気がする。

ワタシはショウ会場でしか見たことがなく、「ああ、EVRベースボールみたいのものね」と理解してしまって、試遊もあまりしていなかったので、詳しい内容は存じませんでした。フライヤーはあるので、近々何かの形で取り上げてみましょう。