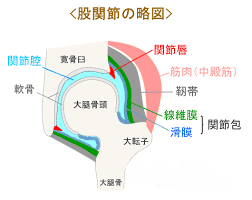

🍓筋肉を包む筋膜には痛みを感じる神経がありますが、筋肉も筋膜もレントゲン写真には写りません。

筋肉の内部構造では、筋原線維が集まって筋線維となり筋線維の集まりが筋肉となります。

筋原線維は筋膜に包まれ、筋線維も筋膜に包まれ、筋線維の束も筋膜に包まれ、筋肉自体も筋膜に包まれています。

この筋膜には痛みを感じる神経が豊富で、この筋膜も股関節痛の原因となっています。

つまり、筋肉は表面だけでなく内部も痛みを感じる組織なのです。

筋膜の主な役割は、筋肉が収縮するときに摩擦熱が発生しないように筋線維と筋線維、筋肉と筋肉がスムースに動けるようにすることです。

筋肉が骨に着く場所を腱と呼びます。

腱もレントゲン写真に写りませんが、痛みを感じる神経があります。

以上の筋肉群を説明する場合、おおまかに前面、後面、外側面、内側面に分けて説明すると理解しやすいと思います。

股関節に関する筋肉は以下の22本です。

1、股関節前面の筋肉群(屈筋群)

大腰筋、腸骨筋、大腿直筋、縫工筋

2、股関節後面の筋肉群(伸筋群)

大殿筋、梨状筋、上双子筋、下双子筋、内閉鎖筋、外閉鎖筋、大腿方形筋

大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋

3、股関節外側面の筋肉群(外転筋群)

大腿筋膜張筋、中殿筋、小殿筋

4、股関節内側面の筋肉群(内転筋群)

恥骨筋、短内転筋、長内転筋、大内転筋、薄筋

股関節に関する筋肉群とは、筋肉が股関節をまたいでいる筋肉を意味し、股関節を動かす筋肉です。