※この記事は以前公開しました。

しかし、項目的にここに記載するべき記事でしたので、ここに移転修正し公開しました。

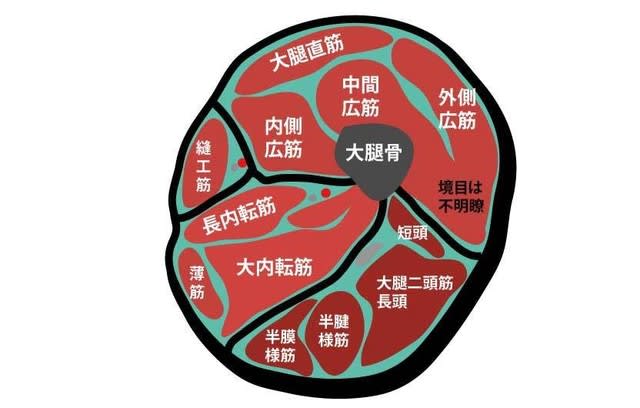

🍓軟骨には軟骨軟化症という病気があったように、筋肉にも筋・筋膜症候群という病気があります。

しかし、どちらの病気も病院における股関節の診療場面ではほとんど考えられていない病気です。

もちろん、筋肉の病気である筋・筋膜症候群もレントゲン写真には写りません。

厄介なことに血液検査でも異常が出ない病気なのです。

それ以前に、この病気は健康保険対象の病気にはなっていません。

1990年代頃から日本の理学療法士の分野において、筋・筋膜症候群とその治療法が多く取り上げられるようになりました。

その頃、私は大学病院に勤務しており、滋賀医科大学教授の横田敏勝先生が書かれた『臨床医のための痛みのメカニズム』(1990年 南江堂)とういう書籍と出会い筋・筋膜症候群について勉強させて頂きました。

つまり、今から約30年前の1990年にはすでに病院の医師に向けて書かれた本が存在し、その中に筋・筋膜症候群について詳しく説明されていたのです。

この真実は非常に重要だと感じています。

この横田先生が書かれた本の中では『筋・筋膜症候群』という名前の筋肉の病気に関する歴史や症状、治療法などが書かれていました。

滋賀医科大学では、この頃の『筋・筋膜症候群』という言葉を現在では『筋筋膜痛症候群 myofascial pain syndrome: MPS』として使用しています。

一般的に日本語では『筋筋膜疼痛症候群』とか『筋膜性疼痛症候群』などとも訳されています。

本著の中では、横田先生が最初に訳されていた『筋・筋膜症候群』という言葉を使います。

筋・筋膜症候群の患者にはうずく痛みがあって運動が制限されます。

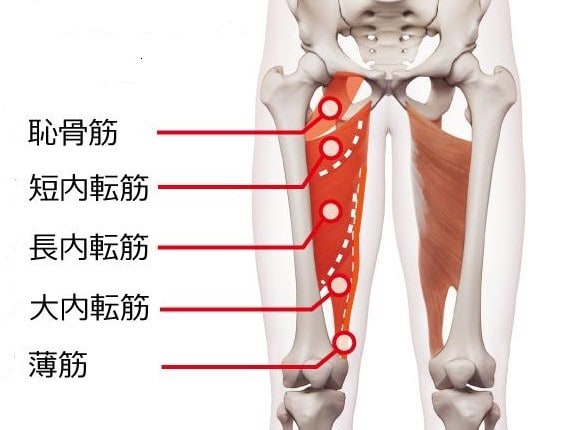

また、筋肉にはトリガーポイント(発痛点)があってそこに中等度の圧迫を加えると離れた部位にも痛みを感じます。

トリガーポイントの特徴的な症状は3つです。

1、しこり

2、圧痛

3、関連痛

つまり、筋・筋膜症候群になった筋肉にはしこりのあるトリガーポイント(発痛点)があって、そこに圧迫を加えるとその部位だけでなく離れた部位に関連痛を感じます。

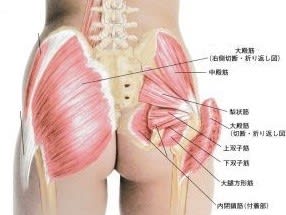

これは、筋・筋膜症候群が治療されることなく重症化してくると、痛みは筋膜や骨膜を伝わって離れた部位に広がる特徴があるということを意味しています。

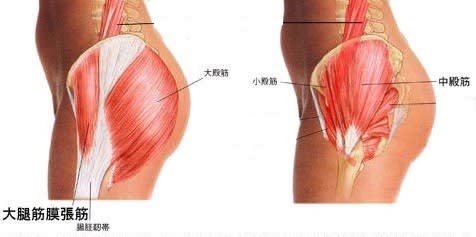

変形性股関節症の方が腰や膝、すね、足首にも痛みを感じることが多いのは、この関連痛の仕業なのです。

筋肉は常に正常ではなく、疲れると疲労状態になります。

その疲労の強い状態が筋・筋膜症候群だと考えるとわかりやすいかもしれません。

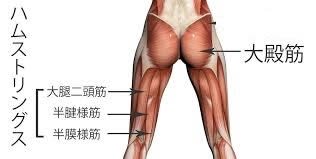

筋・筋膜症候群では、正常時に伸びたり縮んだりできていた筋肉にしこりができて縮んだままで伸びなくなります。

筋肉が正常に収縮できなくなると血液循環が非常に悪くなり筋力は出なくなります。

筋肉の収縮不全に痛みが加わることで、さらに血流は悪化し筋力も更に出なくなります。

この状態も一種の筋力低下ですが、使わないことによる筋力低下とは別の筋力低下になります。

筋・筋膜症候群による筋力低下に対して、ついつい筋力トレーニングを勧めてしまいがちですが、股関節痛がある状態の時に病気の筋肉をトレーニングすると筋・筋膜症候群は悪化します。

レントゲン写真だけで診察を行い、トレーニングを指導することがいかに怖い状況であるかということを理解することは、皆さんにとって非常に重要です。

実際には、まだまだ筋力トレーニングが指導されていますが、筋・筋膜症候群を治療する事無く筋力トレーニングを指導すること自体が『変形性股関節症は進行性です。』という状態をまねいているのが真実だと考えています。

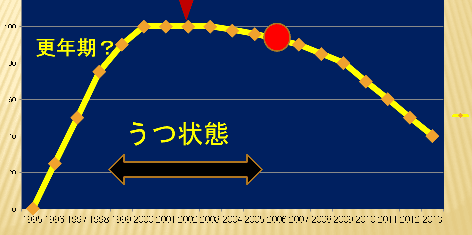

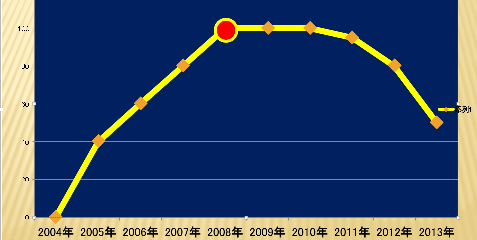

股関節痛の経過は放物線状を示します。

股関節痛がピークを過ぎてかなり改善してくるまで筋トレは百害あって一利なしです。