まるで能面のような紀元前四世紀・古代カルタゴ人のつくったマスク。

耳の上に穴が開いているから顔につけて演じた?踊った?いや重すぎるから儀式用?

彼らは日本人と似たデザイン感覚を持っていたのかしらん?

ローマ人がやってくるはるか以前から栄えた島には、紀元前八世紀のカルタゴ人たちが残した興味深いモノがたくさん出土している。

**

モツィア島の近くにはマルサラの塩田がひろがる。

塩は古代からこの地方の重要な産物。

風車は水を汲み上げると共に、出来上がった塩の塊を砕く事にも利用されてきた。

熱波の夏には一面白い塩の小山でいっぱいになるのだが、今はない。

↑この瓦はいったい何?

夏に出来上がった塩を冬から春にかけて降る雨から守るため、この瓦屋根で覆う。

この下には出来上がった塩が積まれているのだ。

島に渡る前にお昼ごはんにした

茄子にオリーブに魚の身をほぐしてボールにしたもの、新鮮なチーズ、そしてトマト。

シチリアそのもの。

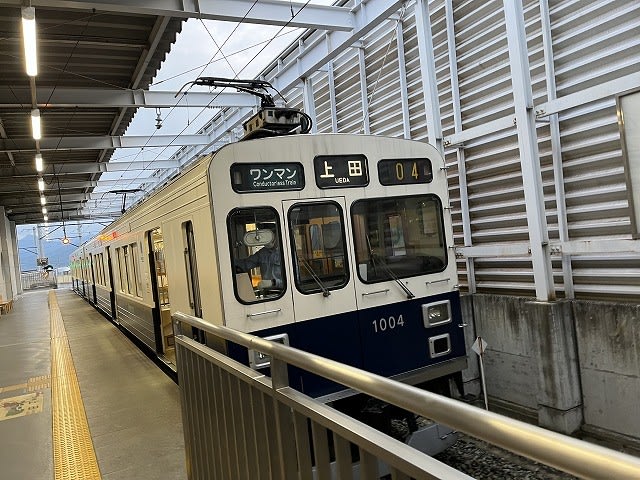

小さな船で浅い海を十分ほど渡る。

※2014年に訪れた時のブログで、カルタゴ人がつくった「海の中の道」について載せています(後半)

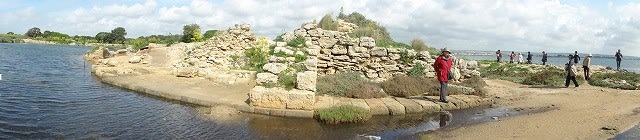

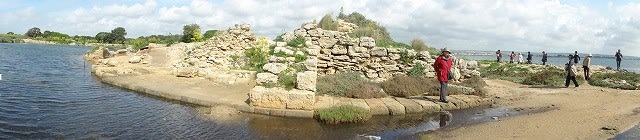

周囲2.5㎞ほど。古代には島ごと城壁で囲っていたと推察されている。

この島の必見がこの大理石像↑

※こちらにもっと載せました

物置のような(失礼)博物館に、珠玉の収蔵品。

島に車はない・必要ない。歩けば古代の港の跡と

生き生きした花が迎えてくれた。

実際ここは自然保護区にもなっているのだそうだ。

この島は19世紀はじめにイギリス人ウィトカ氏に島ごと買い取られた。

島を往復する短い船時間でその名のついたマルサラ酒をふるまってくれた。

近くの崖の上には↑こちらも古代からの街エリチェが見える。

標高750mほどで、よく霧がかかる場所↑

この日のホテルがあるあそこへのぼってゆく。

耳の上に穴が開いているから顔につけて演じた?踊った?いや重すぎるから儀式用?

彼らは日本人と似たデザイン感覚を持っていたのかしらん?

ローマ人がやってくるはるか以前から栄えた島には、紀元前八世紀のカルタゴ人たちが残した興味深いモノがたくさん出土している。

**

モツィア島の近くにはマルサラの塩田がひろがる。

塩は古代からこの地方の重要な産物。

風車は水を汲み上げると共に、出来上がった塩の塊を砕く事にも利用されてきた。

熱波の夏には一面白い塩の小山でいっぱいになるのだが、今はない。

↑この瓦はいったい何?

夏に出来上がった塩を冬から春にかけて降る雨から守るため、この瓦屋根で覆う。

この下には出来上がった塩が積まれているのだ。

島に渡る前にお昼ごはんにした

茄子にオリーブに魚の身をほぐしてボールにしたもの、新鮮なチーズ、そしてトマト。

シチリアそのもの。

小さな船で浅い海を十分ほど渡る。

※2014年に訪れた時のブログで、カルタゴ人がつくった「海の中の道」について載せています(後半)

周囲2.5㎞ほど。古代には島ごと城壁で囲っていたと推察されている。

この島の必見がこの大理石像↑

※こちらにもっと載せました

物置のような(失礼)博物館に、珠玉の収蔵品。

島に車はない・必要ない。歩けば古代の港の跡と

生き生きした花が迎えてくれた。

実際ここは自然保護区にもなっているのだそうだ。

この島は19世紀はじめにイギリス人ウィトカ氏に島ごと買い取られた。

島を往復する短い船時間でその名のついたマルサラ酒をふるまってくれた。

近くの崖の上には↑こちらも古代からの街エリチェが見える。

標高750mほどで、よく霧がかかる場所↑

この日のホテルがあるあそこへのぼってゆく。