ロイヤルマイルにあるホテルからバスに乗り、やってきたカールトン・ヒルから見た「アーサーズ・シート」↓

カールトン・ヒルから、町と逆の方向を見ると海が見える。遥か向こうにフォース湾を横切る赤い橋が小さく見えた。産業革命で1779年にウェールズに近い南イングランドに建設されたアイロン・ブリッジにはじまる鉄製の橋の歴史は、百年の試行錯誤の末1882年にあのフォース橋という完成形に至ったのではないだろうか。※この二つの橋はともに世界遺産に指定されている↓

カールトンヒルから見るエジンバラ城↓

ギリシャ神殿の壊れたようなのは、ナポレオン戦争の勝利を記念してつくりはじめられた「ナショナル・モニュメント」だったが、予算不足でこのままストップ。確かに「スコットランドの恥」かもしれません↓

再びバスに乗り、さっき「アーサーズ・シート」の下に見えていたスコットランド議事堂を見学しよう。通常の観光では外側からだけだが、少しでも内部を見る価値がある建物だ↓入口には英語とゲール語が書かれている↓

最後についた「ALBA」とは、かつてアイルランドからやってきたスコット人たちが建設した国家の名前↓ゲール語では国名をスコットランドと言わずALBAなんですね。

建物の全体模型がこれ↓とても複雑な形をしている

建設費用が予定の十倍もかかったとのことで、建築家は訴訟を起こされてしまった。しかし彼はすでに亡くなっていた。

ここにスコットランド議事堂が出来る前、ロイヤルマイルの教会敷地の一角に議会が開設されていた。2002年にそこを見学した時に見た「MACE=メイス※もともとは武器だった」があった。エリザベス女王から下賜された「議会の証」↓十五年ぶりに再会

思えば当時は、スコットランド議会なんてほとんど形式的なものだと思われていた。しかし、イギリスがEUから離脱するという事態になってから、「では、スコットランドは?」と、注目があつまってきている。

**

ロイヤルマイルは裏路地に入ってみるのが楽しい。細い路地を抜けるとこんな空間にびっしりと古い住居がならんでいた↓

表から見るだけだとせいぜい18世紀ごろの建物にみえるが、内側にはそれ以前・中世の建物を内包しているものも多い。

エディンバラゆかりの文筆家にちなんだ小さな博物館↓

***

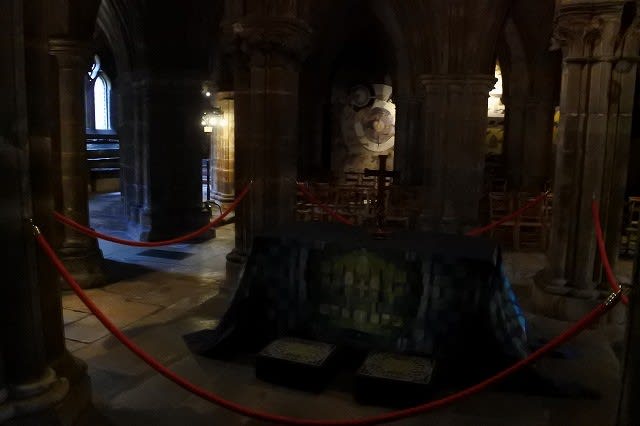

聖ジャイルズ大聖堂に入ってみる。ここでいちばん雰囲気があるのが「あざみ礼拝堂」↓

「あざみ騎士団」を任命する場所になっている。座席の上にはファミリーの家紋が飾られている↓正式メンバーは16名限定。

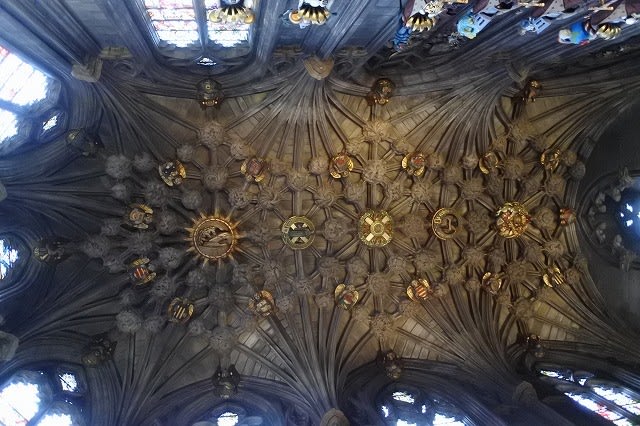

見上げるとゴシックの天井が見事↓

この教会はプロテスタント時代にはジョン・ノックスが説教していた。その記憶のためにか、等身大(以上?)の像も置かれている↓

****

ロイヤルマイルにある、少し引っ込んだ市庁舎前の広場。ここにはスコットランド出身の有名人の手形を、まるでハリウッドのように設置しはじめた。↓これ、J.K.ローリングさんのだそうです↓

市庁舎前のマーケット・クロス↓

ロイヤルマイルから少し坂を下りるビクトリア・ストリートは、エディンバラの中でももっとも写真映えのする通りではないだろうか↓

坂の途中にOINKという店。人が並んでいる↓

店の名前は、豚の鳴き声にちなむ。豚をはさんだバーガーを売っていた↓

坂をおりきったところが、グラスマーケット。昔干し草を売り買いしていた場所。そして、ここでは公開絞首刑も行われていた↓

説明版にあった、お話ひとつ。※こちらに載せました

すぐそこにあるパブ「LAST DROP」には幽霊の出る話もある↓

再びヴィクトリアストリートを登る時に振りかえると、エジンバラ城が岩のうえにそびえていた↓

*****

忠犬ボビーくんの話もある

※今回は省略

******

すぐ前にあるスコットランド博物館。今回は自由昼食の時間もふくめてたっぷり滞在した。幅広い展示品を、一部であってもちゃんと理解するためには、充分な時間が必要なのです↓

小松が十五年前に見てからずっと気になっていた仮面に再会↓これが何なのか、自分なりに解説を書きました↓

スコットランドの《手造の旅》ははじめてだったが、まだまだ見所があることにあらためて気付く。ミリタリー・タトゥーも素晴らしいし、もう一回ぐらいスコットランドの《手造の旅》が催行できるとよいと思っています。ご希望あれば、お声掛けくださいませ<(_ _)>